胡力平

讲起年代久远不堪回首,民间常常就说“咸丰年的事了……”。咸丰年,究竟发生了什么事?在全国范围,也许是太平天国影响最大,但在广东省,在广州府,尤其是珠三角一带,是第二次鸦片战争与天地会红巾军,卷起的阵阵血雨腥风。笔者在研读清代广东人的诗文时,发现有一个生活在道咸年间的花县人,不仅与岭南名士交游密切,且曾担任过两广总督叶名琛的军事高参。他就是龚廷焯,一个来自是炭步环山的举人。

龚廷焯(1813-?),字昭明,号炽堂,又号鹤樵、花西居士。他在道光七年(1827)中秀才,之后进省城粤秀书院读书,得以结交省城名流,迅速崭露头角,并在道光十七年选取拔贡,道光十九年乡试考取第二十名举人。在道光咸丰年间,他相当活跃,是两广总督叶名琛的座上宾,以谋士的身份,参与到一些重大的历史事件中。

总督叶名琛为什么任用他,欣赏他?他的政治主张与叶名琛一样吗?在那个乱世中,龚廷焯参与了哪些事件?起到了什么作用?他的生平,还有什么故事可供挖掘?我仅就目前发现的资料,探究一下睨端。

图为《广东贡士录》,笔者从这里找到他的年龄,从而推算出他的生辰,但不清楚他是哪一年去世的。

两广总督叶名琛的“军事高参”

叶名琛画像来自1858年2月1日的《伦敦插画周报》

咸丰年间广东最让人瞩目的人,当属两广总督叶名琛了。

叶名琛(1807--1885),字昆臣,湖北汉阳人,他升任两广总督时,接手的是一个前任留下的烂摊子:鸦片战争后,签订了《南京条约》,清政府在英国人的枪炮下,不得已承诺五口通商,开放广州、厦门、福州、宁波、上海五处为通商口岸,实行自由贸易。

可是,谁不知道,与洋人做生意的事,从来就是广州的十三行垄断的呀,按从前的章程,除了贸易季节,外国人是不得进城的,而且,就算进城,也只是画好个小圈子,外国人不能越篱乱转,但根据《南京条约》,篱笆拆了,洋人可以在广州城里租铺买地,为所欲为。粤人的不适应,有对洋人的不满,也有对朝廷的不满,也许还掺杂着对粤海关的腐败,对十三行垄断经营的不满。

于是,五口通商,实质只通了四口,广州人楞是不让洋人入城。粤人强悍啊,他们见惯了洋人的伎俩,知道强龙不压地头蛇,敢得罪粤人,洋人还能在这里混么?但大清怕洋人,因为洋人的兵船北上驶进天津,很快就能制大清的烟喉,得罪洋人,天下就不是大清的天下了。

面对咄咄逼人要“践约”的英国人,前任总督耆英使出了拖字决——承诺两年后允许入城。这个老滑头,他算好自己两年后离任,至于两年后能不能说服粤人允英国人入城,天晓得!

在要让英国人践约之前,叶名琛做了件大事。当时受太平天国运动蓬勃发展的鼓舞,广东民间的三合会,认为乱世到了。他们各自为王,纷纷祭出了“反清复明”的大旗,四出攻城掠寨。叶名琛信奉乱世用重典,开始了血腥镇压,因耀眼的战绩,荣授体仁阁大学士。

不过他的荣耀很快就结束了,当英国人借口“亚罗号事件”挑起第二次鸦片战争时,他怪招迭出,全无作为,结果自己成英国人的俘虏,被带到印度。他自诩“海上苏武”。人称六不总督:“不战、不和、不守,不死、不降、不走”,成为后世的笑柄。

我只找到龚廷焯零星的诗文,但与他并肩战斗的南海人劳重勋留下了《劳儒门诗钞》,从这本诗集,我们来研究一下龚廷焯在叶名琛幕府的作为。

劳重勋,号儒门,来自佛山世家大族,是乡贤劳潼的侄孙,从诗序可以看出,咸丰四年,三合会红巾军陈开、和尚能之部占领了佛山,劳重勋不得已奔避到广州河南。

为了“剿匪”,他联络当地的名绅,肇府教授曹允高,外翰区鉴清,州司马吴文起,潘恕等等,倡议团练,在当年就十二月就带领官军在河南打了胜仗。劳重勋呈上报捷诗,并献平定佛山之策略于总督叶名琛。叶名琛大加赞赏,将他上呈之策札交按察沈棣辉。沈棣辉于是顺利率兵平定了佛山。

从此,每次有战事,沈棣辉都来向他请教机宜,往往能克捷有功。咸丰五年,官军终于肃清了河南一带的红巾军。随后,官府又委托劳重勋办理善后,兼理东、中、西三屯公局,并总理南边乡局。作为权倾一地的局绅,劳重勋立下规条:“不许攘夺贼人衣物,亦不许藉没犯人家产”,因此“清声远著,共仰仁慈。”

当然,这序是一个叫李瑞裕的进士写的,真实情形,也许残酷得多,因为多种资料都显示,平定红巾军后,滥杀株连的现象非常普遍,叶名琛完全是以一个杀人魔王的形象流传于粤地的,他重用的人,能讲“仁慈”,未必有多少人相信。这是关于劳重勋被叶名琛重用的缘起。至于龚廷焯是通过什么途径引起叶名琛的注意,进引入广督之幕,还不清楚。

咸丰六年起,英国人与地方的冲突日益尖锐,劳重勋奉命协带叶名琛的“忠勇”亲兵,专门防守城西一带,驻扎在华林寺内。这时候,龚廷焯就是军中的参谋。在这里,龚廷焯写下《驻兵华林寺》一诗:

说礼敲诗举义兵,连屯百灶洵千城。

鬼方岂必劳殷伐,征侧频闻动汉征。

妙算七擒收孟获,奇谋六出仗陈平。

茫茫天数谁能料,暗里绸缪定算赢。

华林寺又名华林禅寺,位于广州市荔湾区下九路西来正街,前身是建于梁武帝普通八年(527年)的西来庵。据北宋《景德传灯录》和清初《华林寺开山碑记》载,梁武帝大通元年,即普通八年(527年),西竺高僧达摩泛海至广州,在此处登岸,武帝得悉,迎接到金陵(今南京)。后人在达摩登岸处建庵纪念,故称西来庵,该亦称西来初地。

《广州城坊志》称:“华林寺,在西关绣衣坊,梁普通七年,达摩航海至粤,卓锡是间,为南宗初祖。广人目其寺为西来初地,实岭南最古之刹也。”从寺的历史与位置看,叶名琛选择驻兵于此,实有深意。

龚廷焯这首诗,有着丰富的内涵:

一是他认为这是一场正义的战争,是维持中华传统文化的之战。相对于对内的剿杀红巾军,对外来入侵者之战,当然是义战。劳重勋留下了征战三合会红巾军的诗,但龚廷焯没有,所以不知道他是否参与过征剿红巾军。

二是做足了战备:“连屯百灶”说明了队伍的庞大,“千城”一词虽然夸张,但也可以让我们遥想放眼连营立寨的规模。

三是身为军师,他只想不战而屈人之兵,没打算跟洋人真刀实枪硬拼。“鬼方岂必劳殷伐”一句,借用的是西周时的典故。鬼方是商周时居于我国西北方的少数民族,那时商周多次发生讨伐鬼方的大规模战争,诗中的“鬼方”当然借指的是英法联军了,但龚廷焯认为不需要开战,“岂必劳殷伐”就是不必劳烦殷商去征伐的意思。

他还用了另一个掌故:东汉征侧、征贰在交趾郡(今越南河内一带)造反作乱,汉光武帝刘秀任命马援为伏波将军平定岭南,汉军一路势如破竹,次年五月,马援击杀征侧、征贰,传首洛阳。“频闻”一词,写的是大军南下,战争的风声鹤唳的惨烈。面对洋人的洋枪洋炮,龚廷焯也许深知,强行一战不是善策,因为传统农业国的大刀长茅,根本无法与船坚炮利的新兴的工业强国对垒。

他要做的只是这一个架势:“你看,我已经全民动员起来了,你们纵使赢了,有什么用?在这个仇洋的广州城,你们能呆得下去吗?”如果看看鸦片战争中叶名琛的表现,也是如出一辙,叶总督根本就不打算开战,总以为对方是吓唬吓唬的,以不变应万变方是上策。于是便有了盼望自己能象诸葛亮收复孟获,自比辅助汉高祖刘邦的陈平用典,以为能用什么乱点子,使洋人不战而退。

四是,能否胜,龚廷焯心里其实没底,一切归于天意。所以看历史,叶名琛特别迷信扶乩之说,也是有原因的。不是一家人,不入一家门啊。

看了龚廷焯的诗,协带叶名琛亲兵的劳重勋兴趣勃勃地和了二首《驻兵华林寺·次龚廷焯孝廉韵》

其一

纷纷羽檄募精兵,踊跃从行赴粤城。

冉子一军劳左次,夷吾九合问南征。

鬼车满载群疑息,燐火潜消众怒平。

佇见霜威行肃杀,触蛮休更逞输赢。

其二

同仇板屋亦思兵,戎祸无端敢犯城。

竟日雷霆惊地起,会朝时雨奉天征。

帑金散尽应何惜,匣剑频鸣自不平。

遥想运筹帷幄者,胸中成算早操赢。

从劳重勋的诗,能看到当年应征作战的年青人十分踊跃,军费的支出也十分庞大。诗中,劳重勋用了孔子的弟子冉求率左师抵抗齐军入侵,与春秋时期齐国的夷吾(即管仲)联合北方邻国,抵抗山戎族南侵的两个掌故。

当时,洋人的炮火已炸得满城销烟,劳重勋在“竟日雷霆惊地起”一句之后,作注:“连日打炮落我营中”,可知英军已攻城,就在这种情况下,劳重勋还写下“遥想运筹帷幄者,胸中成算早操赢”,也真是讽刺了。

因为华林寺是叶名琛的军事指挥部,李瑞裕(为诗集作序者)还提到,叶名琛的父亲叶志铣(著名收藏家)曾到军营探班,还见到龚廷焯与劳重勋的互相唱和的《礼佛诗》题在墙壁上,叶老大人见了非常高兴,还送了许多珍藏奖赏他们,如白玉板指、绣荷包、香木小板指、《严楞经》《多心经》等珍玩与经书。只是,笔者翻查了第二次鸦片战争时的多种资料,无论是《筹办夷务始末》《清实录》,还是收录在《中国近代史资料丛刊-第二次鸦片战争》的所有文献,都未能找到龚廷焯的名字。

据说英法联军入侵广州之后,官署的所有档案、公牍、文献,不是被焚毁就是散失,也有部分被带到了欧洲,随着时间的推移,也许有一天,龚廷焯的资料会从哪儿冒出来吧?

这幅广东人抗击英法联军的图片来自美国报刊《Harper's weekly(哈珀周刊)》1858年4月的插图《Attack on an English Man-of-war’s Boat in a Creek near Canton(珠江涌边的袭击)》

省城里才气横溢的诗人

龚廷焯诗写得相当好,清代岭南两大诗评集:佛山梁园的梁九图的《十二石斋诗话》,香山的(今属中山市)何曰愈的《退庵诗话》,都点评过他的诗。梁九图的评的是龚廷焯咏杏林庄的诗,评语是“深稳”;何曰愈则尤其赏识龚廷焯上京赶考路上所写的十寒诗,不过何曰愈只录下其中《寒月》《寒寺》《寒灯》《寒蜨》四首。

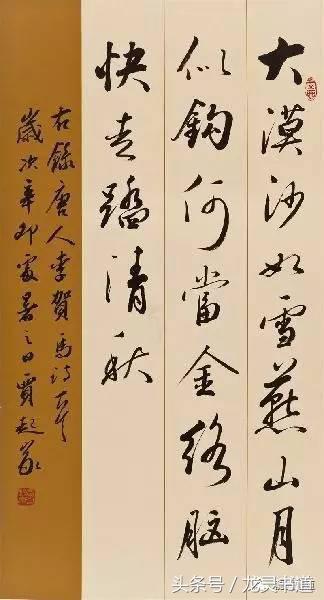

很遗憾,龚廷焯没有留下诗集,他的诗作,大多零星地散落在他的朋友们的诗集里。我这里将搜集到的他的一些诗,与大家分亨一下:

《寒月》

空庭竹柏写婵娟,牢落光阴又一年。

顾影未须悲鹤骨,苦吟真觉耸鸢肩。

愁生陇水重添冷,梦到关山几许圆。

玉臂云鬟好相忆,晓寒为赋衍波笺。

《寒寺》

入夜酸风语塔铃,一龛灯火暗荧荧。

霜清古殿猿参佛,月冷虚廊鹤听经。

闲客偶来评玉局,老僧长卧暖铜瓶。

十年芋火曾知味,何日笼诗在画厅。

《寒灯》

幢幢如豆影摇红,位我宵深岁暮中,

长夜关山千里梦,短氅霜雪十年功。

余光暗藏虚窗月,薄晕寒生破隙风。

底事覊孤相报喜,钗头挑处几青虫。

《寒蜨》

曾向春林逐队飞,眠香采艳想依稀,

伶俜风冷新歌拍,憔悴霜残旧舞衣,

三月繁华如梦过,六朝金粉昔人非,

秋花剩有孤芳在,十月南园归未归。

这四寒,写的是他,一个南方士子北上赶考的种种经历,从诗中看,龚廷焯上京赶考不知几回,前后算起来已有十年。他是道光十九年考取举人的,查进士题名录,道光二十年,道光二十一年,道光二十四年,道光二十五年,道光二十七年,道光三十年都是会试之年,也就是说,他写这组诗的时间,很可能是在道光三十年。在诗中,隐含了许多故事,如“衍波笺”是借指的是赋诗,“玉臂云鬟”是借代女子,可以想像北上途中,在某处结识了一个名妓,寒夜里,他为她赋诗。他赠与妓女的诗有留传下来吗?

他们之间,有过什么故事?又如写寺中以火煨芋,写老僧下棋时他在一边“评玉局”(评论棋局),这寺留下有他多少回的记忆。

新会的莫兆琼,著有《石泉小草》,这本诗集也收录了龚廷焯的两首题诗:

其一

机云洛下赋闲居(诗注:时梦余兄弟侨居仙城),遗集贻来独起予,

早向青霄腾鹗隼,还期碧海掣鲸鱼,(原注:君与弇山论文句云“位置当何处,洪涛制巨蜺”)

论交云树相思外,得句池塘入梦余,

惆怅吟魂觉来往,江门岁月定如何。

其二

慧业怜君早着鞭,托身高住大罗天,

岂知燕北鸿归日,竟作辽东鹤化年,(原注:君自廷试南还抱恙竟不起)

爱国赤心留读史,离群素志拟仙游,(原注:君有读宋史咏怀七首,拟郭景纯游仙四首)

羊城旧是咏觞地,陈迹兴怀倍怆然。

这两首诗是龚廷焯纪念已去世的好友莫兆琼的,从首中可以看到,是莫家人在莫兆琼去世后要出版诗集,请他题诗的。诗中自然写就是莫兆琼的生平,但也可以看出两人共同的志趣:有爱国心,喜爱读史,两人在广州时常诗歌唱和,也共同参与了抗击洋人之役,诗中的“掣鲸鱼”,诗注的“制巨蜺”,都是指代英法入侵者。弇山,则是指新会的李兆槐。

金菁茅所辑的《浴日亭次韵诗》里,收录了龚廷焯的两首七言律诗——《登浴日亭和苏韵》:

其一

霞光连水水连天,残夜初明黄木湾。

蓬岛气凉鳌背日,海门潮赭虎头山。

乍看珊树交撑秀,谁炼金丸为铸颜。

遥想髯苏吟苍茫(原注:白居易诗“寒销春苍茫”兹读上声),此身真在绛宫间。

其二

眺尽沧溟一发天,云重水立见前湾。

鲲池势击三千浪,蜃市江浮十二山。

凝是百灵钟海气,便从咫尺识天颜。

丹诚也切倾葵藿,愿属羲和伯仲间。

浴日亭是宋代羊城八景之一,名为扶胥浴日,位于黄埔区庙头村南海神庙前,苏东坡曾留下《浴日亭》一诗:“剑气峥嵘夜插天,瑞光明灭到黄湾。坐看旸谷浮金晕,遥想钱塘涌雪山。已觉苍凉苏病骨,更烦沆瀣洗衰颜。忽惊鸟动行人起,飞上千峰紫翠间。”

这里因为濒临黄埔港,东连狮子洋,文人墨客往往慕名而来,观赏海中浴日奇景,因为大文豪苏东坡曾写过《浴日亭》诗,后人纷纷步苏东坡的诗韵而和之,龚廷焯也是和苏韵,他的诗写得气势磅礴,比起历史上写《浴日亭》的名人,毫不逊色。

收录在《杏庄题咏》里的杏林庄图

龚廷焯遗世最多的可能是题东莞邓大林的杏林庄诗。邓大林是乾隆二十六年进士,自号长眉道人,他在“珠江之南,芳村之浦新辟杏林庄,以为蒔花炼药之所,粤东人士题留甚富……”(见奕湘之序),另据岭南大诗人张维屏的序记载,邓大林的杏林庄“不设墙垣,四通八达,乐与人同”,简直就是省城里一处免费的公园,且邓大林这个人“操济世之术而不徒有园林翰墨之乐”,境界之高,也是罕见了。

更难得的是,他将来游园题诗的诗作,汇刻成集,于是我们才有可能见到,龚廷焯的一批题杏林庄诗。

这是龚廷焯的四首《题杏林庄》:

其一

林泉新拟画图开,万顷湖山入座来。

此日扁舟容我到,百花深处见楼台。

其二

阑杆曲曲抱溪桥,镜沼杯亭韵事超。

四面风来三面水,虚明窗户接层霄。

其三

平泉花木费平章,地僻分来雨露长。

留得长生丹诀在,舜葱尧韭策余粮。

其四

胜日相将载酒过,渡头闲听打渔歌。

柴门隔断红尘到,欲卖朝衫换钓簑。

这是龚廷焯的《寄怀杏林庄主人》两首:

其一

不见邓公久,林泉近若何。

云留三径竹(原注:闻种竹栏已盛),雨约半池荷。

邱壑胸上满,风波户外多。

新秋丛桂发,乘风兴欲过。

其二

息影嚣尘里,经旬只闭关。

道从贫更进,身为病方闲。

酒禁知调肺,丹经问驻颜。

好从香火社,一访邓香山。

这是道光二十六年龚廷焯所写的《丙午正月五日杏林庄宴集》七言排律:

红霞倒浸玻璃天,千枝万枝花欲然。

越王城外春似海,如此风光好放船。

放船直入芳村曲,一路秾花饮溪绿。

板桥风引杨柳丝,茅亭烟界琅玕玉。

雪霁梅林翠羽飞,水满萍池绀鳞浴。

主人道人长眉青,结庐迺傍鹅湖汀。

卷帘海色拖澄练,欹枕山光瞰翠屏。

山光海色归怀抱,画㡠淋漓尽挥扫。

酒酣四座静不喧,主人乃肯留真稿。

是时烂漫桃梨开,士女如云拾翠来。(原注:是日游者甚众)

芳尊爰召高阳侣,綵笔分题韦曲才。

衣冠翰墨朋簪集,侑爵重催弦管急。

曲终谁怅知音希,饮罢如闻向隅泣。(原注:时有歌者自诉仳离座为泣下)

从来乐极每生悲,主人举觞前致辞。

世间万事总如梦,眼前一杯当共持。

我闻此语敬心折,先生本具神仙姿。

青鞋布韈赤藤枝,与君远采商山芝。

这些诗都是写于第二次鸦片日战争之前,透露的却是一种陶醉于大自然,渴望归隐田园的思想,如“与君远采商山芝”,借用的是秦末汉初商山四皓的典故,秦末汉初的东园公唐秉、甪里先生周术、绮里季吴实、夏黄公崔广四老,不愿意当官,长期隐藏在商山(今陕西省商洛市境内),出山时都已80有余,刘邦久闻四皓的大名,曾请他们出山为官,他们宁愿过清贫安乐的生活而拒绝荣华富贵。

龚廷焯还写有《杏林庄八景》,从中可见邓大林打造杏林庄的匠心:

桂径通湖

一径通潮信,人来踏桂花。

广寒如可到,真欲泛仙楂。

板桥风柳

飞絮复飞绵,百岁拂槛边。

绿阴凉似水,长泊米家船。

竹亭烟雨

宜雨亦宜烟,虚亭四面悬。

此君原不俗,画意在湘川。

蕉林夜月

焚香读道书,主人澹无欲。

爱兹明月明,写此绿天绿。

荷池赏夏

坐我红藕船,饮我碧筩酒。

荷风送香来,我以耳鼻受。

梅窗咏雪

美酒对美人,红烛销金帐。

何如梅花窗,心迹双清畅。

隔岸钟声

道人抱道心,高隐万花谷。

春梦一场醒,钟声出林麓。

通津晓渡

晓起窗纱红,海日三竿上。

时见卖花人,得见送兰桨。

龚廷焯的《腊八日荫泉丈招集杏林庄初赏杏花饮至晚折梅而归》,这首诗里,他已改名龚国钧,可见是时间比较后了。

轻帆挂北风,扁舟渡南岸。

沿溪数十武,亭榭出林半。

潮胶故径改,霜老新景换。(原注:时潮浅不能到门,舍舟登陆,取径大通寺前而至)

主人喜延客,倒屣一笑粲。

人生行乐耳,过眼不容玩。

幸有好花枝,相与留月旦。

指点桃李中,一株仙杏灿。

云自北燕来,移作岭南观。

敢以充药笼,实可供诗案。

对此当浇之,一桮为三叹。

先生董奉俦,造化颇参赞。

丹灶烟常凝,橘井冰始泮。

陶冶春光浓,气类靡不贯。

庭户罗裙屐,墙壁满词翰。

岂为人事胜,直作天工唤。

我生忧患中,郁郁如羁绊。

良辰赴嘉招,豪兴忽难按。

愁看娇态喜,醉舞柔枝乱。

高吟香老诗(原注:香石先生咏此花首唱已粘壁间),白波卷江畔。

急景催归桡,寒色起村闬。

巡帘独徘徊,梅花垂灿漫。

这首诗写了长眉道人邓大林款客的热情;岭南本无杏,邓大林引北杏南种的故事;写了到此游玩的诗人之多,墙壁都贴满了游客的诗文;写了龚廷焯这次是应邀赴约。

朋友圈中一腔热血的高士

龚廷焯是个相当会经营人脉的人,这一点,从《翁心存日记》与《李星沅日记》就可以看出来。翁心存在道光六至八年任广东学政,龚廷焯中秀才入县学,就是受知于翁心存。道光十八年龚廷焯上京赶考,还专门去拜访翁恩师。李星沅在道光十五年曾任广东学政,主持过地方考务,龚廷焯是他门生。

虽然道光十七年以后,李星沅就调走了,但从此龚廷焯就经常以门生身份给李星沅写信。还有一个名人,是镇国公奕湘,来自爱新觉罗氏,清朝宗室。奕湘在道光十七年调任广州满洲副都统。三年后离任,到了道光二十三年,又调入广东,为广州将军。这一次留下在广州的时间不及三年,他也不知通过什么途径,成为这位王爷门下客。

名流们愿意搭理他,自然是他有过人之处。至少有相同的爱好吧?奕湘著有《八旗画录》,李星沅在咸丰元年因为在广西堵不住太平军北上忧愤而死,也留下了诗集《梧笙馆联吟初辑》。翁心存是著名藏书家,并著有《知止斋诗集文集》,这些人都有着文人的高雅志趣。能谈诗论画,也许是龚廷焯被赏识的原因之一。

除了翁心存、李星沅与奕湘这些来自京城的高官名流,我们再来看看,他在岭南与同乡关系如何。

先看邓大林:龚廷焯曾为邓大林的诗集作后序,其文如下:“羊城迤西,渡河而南,厥有芳村。联接花埭,桥横路狭,港折潮通,有吾友荫泉隐君之杏庄焉。亭榭参差,阑楯周匝,既富蕉竹,偏饶水石。笔床茶灶,披笠泽(唐人陆龟蒙著有笠泽集)之丛书;经卷药炉,入辋川(唐人王维绘有辋川图)之图画。

每良辰辄集胜流(名流)觞咏(饮酒赋诗),既洽楮墨(诗文或书画)遂伙,暇日褒其篇章,寿之梨枣。子惟南岳倡酬,西园雅集,玉山名胜,汉上题襟,类皆以一时文酒之会,流徽金石,又况兰亭有因于后感,竹林每怆于昔游,则兹刻乌能已哉夫!岭南无杏,奕公将军独以颜是庄,荫泉复梓为集后之征,粤志者将以河畔雪飞成为故事。

他日谷城访君,桂山招我,即以是编为津逮也可。落款是“道光岁次柔兆敦祥皋月竹醉日花西居士龚廷焯并书于河南怀雪轩。”柔兆是“丙”,敦祥是“午”,也就是说时为道光丙午年(即1846年)。从其文,可见其文采风流。

与他往来唱和的名士很多,如番禺进士杨荣绪的诗集中,收录了《龚炽堂明经廷焯索观近草赋诗奉报》,《偕桂裳招同张石琴李春生龚炽堂陈敬亭夜集余竹岩陈小石斋中叠前忆诸君韵二首》。

龚廷焯问杨荣绪,要看他近期所作的诗歌,杨荣绪以诗回复他。这一首诗,龚廷焯的身份是明经(拔贡),即龚廷焯尝未考上举人,可知此事发生在道光十七年至十九年之间。这时候,杨荣绪已考上举人,还没考上进士,两人本是同读于粤秀书院的同学。诗中有“龚生玉立洵绝俗,雅才共诩追严徐。韦弦方自订交£(此字有缺),针芥竟尔论文符。君才何啻百倍我,顾嗜拙句无龃龉……”仅看前两句,就可见龚廷焯长得很帅,气质脱俗。

杨荣绪以“严徐”来比喻龚廷焯,严徐典出《史记》,是指汉武帝时的赵人徐乐、齐人严安,他们因上书言事,皆官拜郎中。“共诩”一词,说的是时人的共识,当然说的就是大家都认为他是才识之士,有强烈的济世情怀。更何况,进士杨荣绪还认为“君才何啻百倍我”,如果不是杨荣绪真心欣赏好友的才华,同学间,犯不上如此吹捧,更不会将这么一首诗收录在自己的诗集里。

杨荣绪另两首,说的是一群粤秀书院的同学,他们在一个夏夜,饮宴赋诗。按诗中所记,他们各自曾赋《荷珠诗》,专吟荷花上的水珠。他还有一首收录在《杏林题咏》里的诗,题为《九月展重阳日荫泉招集杏庄赏菊同席者李木庵刘南溟两年伯林植生上舍曹敬亭明经程云路茂才》,这首诗也是写一群好友饮宴,一句“此际离骚堪下酒”,句后作诗注是“席中谈及时事为之怃然。”可知诗人们关心时局。还有一句:“日边消息尚书第”,句后作诗注是“闻奕将军内擢礼部尚书”,对照奕湘升尚书的时间,这诗应写于咸丰三年之后。

想知道他的家世与为人,我们可以看看他的朋友圈,能经常聚一起的人,家境不会反差太大,三观也会基本一致。

邓大林(荫泉)自是不用说,来自东莞名族,进士出身,大庄园主,大善人一个。《粤小记》记载他在京做官时,“诸名流乐与之游”后“以母老请假归侍,十余年依依膝下”,《东莞县志》记他“四遇岁祲,皆捐资倡赈,邑人士钦其风范者数十年。”还记他家乡中有个狂生,一天喝醉酒,上门谩骂他,邓大林完全不计较。第二天狂生的父亲带儿子过来请罪,邓大林完全不以为意说,昨天不是谩骂,是喝醉酒过来探访我而已。

劳重勋(儒门)也是南海名门后裔,祖上两乡贤,劳家是经营珠宝业的,在羊城开有珍珠店,与大树堂吴家还是姻亲,未知笔者前文写那个为吴荣光而死的小表妹,是不是来自姓劳呢。

丁熙(桂裳),祖籍浙江诸暨,入籍番禺,居于省城里,是道光十五举人,陈澧所撰的墓志铭记他“为人美丰仪,善语言”,丁熙与前任总督耆英往来密切,耆英离任时,他还送行,留下了赠行诗。《翁心存日记》也多次记录这个门生上京时多次探访自己。

李仲良(春生)是从化人,与他同年考选拔贡。李仲良从七品小京官做起,后来,官至工部郎中、江苏镇江府知府,四川夔州府知府,能力之强可知。据颜海屋的《越台杂记》记载,他是“吾弟僚婿”,颜家也是省城巨商,有磊园,曾为十三行行商,能与颜家结亲,背景也不差啊。

余廷槐(竹岩)是台山人,也是与他同年考选拔贡,道光二十四年考取举人,且同是粤秀书院的同学。此人也是总督府的幕僚,据《清实录》记载,道光二十二年就有人向皇上告发,说拔贡余廷槐在总督署内,团练乡勇,因为筹军饷一事,害到省里怨声载道呢!《下邳余氏源流本房世系谱》则记载,他在“当狄海局务,绥靖地方匪氛,厥功其伟。”是候补江苏知府,被朝廷授中宪大夫。县志则记载其父曾倡捐白银,兴修水利,造福乡梓。自然也是一方富豪啊。

陈钟庆(小石)是东莞人,县志记载他的曾祖是一名总兵(正二品武官),道七拔贡,顺天中式道十九举人。

莫兆琼,字瑶昭,号玉峰,新会旧南门人,他年未三十年去世了,家人伤心之余,不仅印刻了他的诗,还请了许多名流为诗集题辞作序,如顺德进士何太青、番禺进士梁国瑚等二十余人,龚廷焯是其中之一。仅看这一点,就知道莫家有钱了,因为从前雕版印书,是一件很耗财力的事,许多文人死后数十年,其家人族人仍无力印刻出版呢。何况从龚廷焯的题诗来看,他与莫兆琼都有参与对抗洋人之役。

既然龚廷焯的朋友多是世家子弟,既然他有闲与朋友唱和,又有钱多次上京赶考,龚廷焯家境自然也不会差到哪里去。在省城,龚家住在什么地方呢?他为邓大林诗集写序,落款提及书于河南怀雪轩。邓大林的杏林题咏诗中,未见有人咏怀雪轩的,可以推想,怀雪轩就是龚廷焯书斋的名字。

查《番禺河南小志》河南七十二村,未见有龚姓。陈徽言的《南越游记》有云:“广州城隔岸地名河南,富者多居之。道光戊申中,英夷欲勒租其地,创建洋楼,居民不与……”。清代的河南,遍布有钱人的园林,查《番禺河南小志·第宅》一节,有除了建于明代的何维柏的“天山草堂”,在清代,以伍家、潘家的豪宅为多。

如潘家的,万松园内的南溪别墅、红棉山馆、滴翠轩、有潘有度的“义松堂”、漱石山房,潘定桂的“三十六村草堂”,潘光瀛的“宋双砚堂”、“梧桐庭院”,潘正炜的“听帆楼”,潘正亨的“海天闲话阁”、潘正衡的“晚春阁”,潘有度的“南墅”,潘正亨的“榕阴小榭”、“万松山房”,潘有为的“南雪巢”、“橘绿橙黄山馆”潘正衡的“黎斋”、“船屋山庄”,潘正炜的“清华池馆”、“报平安轩”,潘飞声的“花雨楼”、潘恕的“双桐圃”,潘仕廉的“听竹庐”。伍家的,有伍氏揖山楼、伍元华的“听涛楼”、“延晖楼”,伍元葵的“月波楼”,伍长青的“拥书楼”、伍崇曜的“粤雅堂”、“远爱楼”、“还石轩”,伍秉镛的“宝纶楼”,伍观澜的“枕流室”、伍长绵的“评花小榭”,伍平湖的“清晖池馆”,伍观澜的“桐阴书屋”。此外还有高永显的“秀野草堂”,杨永衍的“鹤洲草堂”、“添茅小屋”、借趣轩,居廉的“隔山草堂”,叶汝阶的“心远楼”、“云楼”,苏州朱云门的“桥虹峡月楼”,罗清所寓的“香雪楼”、叶汝阶“瑶南别墅”、张东山“鹤洲别墅”,丁天培所寓的“虚明馆”,龙尾导冯兆年所寓的“翠琅玕馆”、熊景星寄寓潘氏园内的抱影庐,黄子高在石溪村建的“梅花书屋”,、黄仲鸾的舟屋“景融轩”、林纪常的“景园”,还有建于乾隆时的黎氏璞园,即南溪小筑,等等。

未清楚,这些建筑是否有重叠,比方说,父亲所建的厅堂,到了儿子辈,换了块匾,就是不同的名称。能够确认的是,的确有部分文人,向潘家或伍家租借房子在这里居住,如张维屏就曾寓居潘氏的东园,钟启韶被伍氏请去教子弟读书,提供给钟老师的别墅就叫“听钟楼”。钟启韶去世后,潘家子弟还给老师出版了《听钟楼诗钞》。既然河南当地七十二村,未见有龚姓,《番禺河南小志》也没有记录到他们龚家的信息,那么有可能,他也是寄寓于潘氏园或伍氏园内,只是不知道当年的怀雪轩,不知座落在什么地方?

龚廷焯还有个长兄,叫龚廷杰,比他年长14岁。据《粤东校士录》记载,是道光二十五年恩贡,未知是亲兄堂兄还是族兄,因为环山龚氏族谱已失,只知道龚廷焯留下龚氏字辈排列诗。能决定村人后世字辈的人,也肯定是村里最有名望的乡绅。

在花县,龚廷焯积极倡导节孝。赤坭锦山进士宋士伸所修的《赤坭山下村宋氏族谱》记载,道光二十一年:举人龚廷焯、宋蔚谦同称:“窃思名儒以器识为先,贞妇以清操为重,缘花邑有宋王氏,现年五十五岁,系故文童宋澜之妻,故庠生宋秉中之媳,本邑象嘴乡王超显之女也,该氏三从早训,四德兼优,少曾孝顺于闺帷,长又勤劬乎井臼……其志守柏舟,时方二十六岁,至今龄近花甲,已满三十之秋,年例已符,宜邀旌典……”

努力写了那么多,尽量想通过有限的资料去表现这一个人。关于他为叶名琛做军事参谋一条,因为叶名琛不论是在当时还是在后世,都已被钉在了耻辱柱上,而他的仕途,或者也因此而腰斩。无论怎么说,透过时光隧道,我仿佛看见他曾有的活力、才气与机敏,他的济世情怀。他虽然没跟随叶名琛含辱海外,但被那个时代,那个制度裹挟着,他登上了自己的命运之船,不知驶向了何方。个人命运,也是一个时代的缩影。

这是记录龚廷焯拔贡及中举的旗杆夹石

附记:本文因引用了古籍中的多首诗歌,因古籍的字部分有残损,未能准确分辨之处,有赖胡文汉先生帮助辨识校正,特此致谢!

,