作者 | 北京大学社会学人类学研究所博士后 刘正爱

图片 | 陈鑫

沈阳古城角楼狐仙庙

沈北新区七星山狐仙庙

沈北新区七星山狐仙庙。供奉狐仙三位太爷:狐天裘、狐天海、狐天刚,他们是当地人的保家仙,家家户户都供奉狐仙。尤其是老三,狐三太爷和三太奶奶,当地人祭拜特别多。

[内容摘要] 动物信仰是中国北方地区最普遍的民间信仰。它在不同的地域反映出了不同的社会文化特征。华北地区的“四大门”和东北地区的“地仙”表面上虽具有相似的信仰形态,但在东北地区,动物信仰经过融合多种地方因素已经发展成一套具有地方特色的信仰体系。

关键词:地仙;白人;保家仙;拟制亲属关系;认同。

前言长期以来,有关中国北方民族宗教信仰的研究多把重点放在所谓北方民族的传统宗教萨满教上。比如,富育光(2000)、孟慧英(2000)、郭淑云(2001)等人的研究。这些成果弥补了国内满族宗教研究方面的不足。但如果拘泥于“传统宗教”的研究,就会容易忽略广泛分布于北方地区的其他民间信仰。例如,本文中所提到的胡仙等动物信仰。如此分布广泛,且与民众日常生活紧密相关的事实长期以来被研究者们所冷落、忽视,它除了反映了在进化论历史观下民间信仰被视为“落后的”、“应当破除的迷信”这样一个社会历史背景之外,也反映了在“迷信”、“宗教”、“科学”等概念定义依然暧昧的当今世界,国家话语中所体现的宗教观的一个侧面。

关于东北地区的动物信仰,日人龙泽俊亮的《满洲的街村信仰》(1941年)与内田智雄的《中国农村的家族与信仰》(1970年)曾用大量篇幅叙述过胡仙信仰[1]。但这些著作似乎都倾向于把该信仰视为迷信。另有日人山本斌在《中国的民间传承》(1975年)一书中也记录了很多流传于河北省的有关胡仙的民间故事。此外,李尉祖的《四大门》(1941年)根据北平西北地区丰富的调查资料对动物信仰进行了系统的阐述。

过去狐仙经常在民间故事等文学作品中登场,然而把它作为民间信仰的研究对象而受到研究者的瞩目则是近几年的事。周星教授曾在2000年的北京大学社会学系工作论文中肯定地分析了李尉祖的《四大门》,并在文献研究和田野调查成果的基础上对河北省的狐狸、黄鼠狼、蛇、刺猬等四大门信仰作了详细的论述。在2002年2月出版的《萨满教图说》中,作者黄强从宗教人类学的角度出发,从神职人员(巫觋)与胡、黄仙的关系入手,通过援用大量的文献资料来追溯胡仙信仰的源流。杨念群则采用了社会史的研究方法,对北京地区的“四大门”进行了详细的、多方位的阐述,特别强调了民众日常生活中的感性习俗对其宗教行为产生的影响。

笔者认为,目前,人类学家的主要课题应在上述研究的基础上,通过地区之间的相互比较,进一步摸清动物信仰的分布情况,在具体的社会脉络中了解民众的感觉和信仰观念,阐明该信仰的社会功能。拿东北地区来说,动物信仰与个人之间的关系、地仙与家族之间的关系以及地仙与村落共同体之间的关系、动物信仰在特定的社会所起到的作用等都是理解民间信仰所不可或缺的重要因素。动物信仰在北方虽广为人知,但由于东北地区长期以来作为满、汉及其他北方少数民族共同居住的区域,再加上萨满教的影响,这里的动物信仰比其他地区相比,似乎又多了几层含义。

本文将根据笔者2000年田野调查资料,用社会人类学的方法考察东北地区胡黄长蟒等地仙信仰在民众生活中所扮演的角色。在这里,我将更多地关注信奉主体的感觉和地方性知识。

一、寺庙[2]——神明与超自然存在之居所寺庙可以反映人们信仰的一个侧面,是映射人们内心世界的一面镜子。对于中国人来说,寺庙是神明的居所,在社会经济状况允许的条件下,人们会竭尽全力去建造神明的空间。诚然,信仰空间不只限于寺庙。在家中点燃几柱香或几根蜡烛,或在庭院摆设一个祭坛,日常生活场所随即就会变成一个信仰空间。但这种空间对于神明来说毕竟不是长久的安居之地,而且居住起来也没有寺庙舒适。过去在无神论意识形态的支配下,神明们舒适奢华的居所被破坏得只剩下只鳞片瓦,或改为他用。落得神明们只好时而在家中时而在原野中漂泊和彷徨。而当几次革命旋风过后,为了向神明表示虔诚之心,人们又开始了庙宇的修建。如今,寺庙的数量及所祭祀的神明已成了反映一个区域民众信仰状况的一个非常重要的标志。

2000年夏天笔者为了了解东北地区民间信仰的现状,在辽宁省南部、西部以及东部地区进行了为期两个月的实地调查。调查工作首先从了解分布于各地的大小寺庙入手。结果发现,在笔者目及的大小共68座寺庙中(其中包括胡仙洞),有38座供奉胡黄长蟒等地仙,是为数最多的。其次是土地庙和山神庙。除了北宁市钟楼上的胡仙庙规模较大之外,供奉地仙的庙多为方八尺的红砖庙,有的甚至用几块石头就可垒成一座小庙,据说,这些小庙都是80年代以后重新修建的。而可明确区分为佛儒道的寺庙只占少数,但其规模却相当可观。

供奉胡仙的庙通常称为胡仙堂,有的利用天然洞穴供奉胡仙,称其为胡仙洞。这样的胡仙洞在辽宁东部和南部处处可见。供奉方式也比较简单,有的在洞里用三块石头垒成一个小堆便可作为祭坛使用,有的连石头都没有,只能从装供品的瓷碗或酒瓶来判断其是否为胡仙洞。有的小庙建在自家的菜园里,有的设在村头,有的建在村子附近的半山腰。这些庙有的属于一个家族,有的为一个村落所共有,有的属于更广泛的信仰群体,任何一个人都可前来供奉并从中得到灵验。而建在菜园里的一般供奉着这一家的保家仙,是一个私的信仰空间。

建庙可分为以下几种情况:一是由个人或家族建庙。家里有人生病或遇到大灾小难时受神职人员的指点而建庙,其中包括保家仙庙。二是村落共同体建庙。所供奉的地仙具有更广泛的社会功能。庙的规模相对来说也比较大,一般有一间砖瓦房的规模。寺庙的数量、规模及修建寺庙的主体和祭祀范围等为我们提供了一个研究的视角,从这些要素中我们可以了解到一个地区的信仰分布情况以及信仰的方式甚至该信仰在一个社区的具体功能。下面我将通过几个地方性概念来考察当地民众的信仰观念和植根于日常生活中的世界观。

二、概念分析——地仙、仙儿与神地仙这个地方性概念也许对大多数人来说是比较生疏的。地仙也称草仙,是一个总括性概念,在日常生活中民众一般使用“仙儿”或“仙家”来表示地仙,而经常使用地仙一词的,一般来说多是被当地人称为“跳大神”或“大仙儿”的神职人员。“仙”一词在中文中难免带有一些道教的色彩,如“神仙”“仙人”“仙境”“仙药”等等,由此人们经常会联想到诸如“长生不老”之类的话语。本文中所使用的“仙儿”一词虽然拂不去道教的色彩,在具体脉络中却另有其含义。比如,除了指地仙以外,“仙儿”有时还指上述的神职人员。除了“仙儿”以外,民间社会还有一个“神”的概念。民众对这两种概念的认识是有所不同的。在民间的神明观中,神明的世界有它自己的一套秩序。根据笔者对四名算命先生、“大仙儿”以及两名普通村民的访谈中,我们可以了解到有关神明观念的几个不同的地方性知识。

有一种解释认为,一流神,二流仙,神比仙大。仙和神也分等级,仙按顺序分上方仙、人仙、草仙(地仙)、精和鬼魂。上方仙和人仙又可称为神,其他的不能叫做神,只能叫仙或精。玉皇大帝、观音菩萨、土地神、城隍、山神等叫上方仙,关帝、孔子、毛泽东等叫人仙。地上的动物经过千年以上修行而成的叫草仙(地仙),鳖或鱼等栖息于水中的叫精,而排在最后的是鬼魂。还有一种分类是按上下顺序将仙分为天仙(玉皇大帝、王母娘娘等)、神仙(关帝)、地仙(胡、黄、长、蟒仙)、人仙(诸葛亮等)和鬼仙。另有一种看法认为,有道教以前就有了草仙,所有的信仰都是从草仙信仰开始的。上述几种看法在细节上虽有些差异,但在神与仙的等级关系及分类方面大致是一致的。龙泽俊亮曾在他的著作中用“动物神”来概括胡仙、黄仙等地仙(1941:211)。作为一个分析概念,未尝不可,但从上述民众对神明世界的分类中可以发现,“仙”和“神”是两个完全不同的概念,实际上没有人会把胡仙或黄仙叫成“胡神”或“黄神”。因此,为了更好地理解当地民众的神明观和信仰意识,笔者更倾向于使用“地仙”这个地方性概念来分析东北地区的民间信仰。

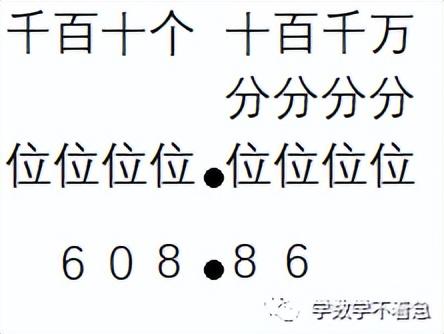

三、地仙的分类与特征笔者在辽宁东部、南部和西部等地区了解到,狐狸、黄鼠狼、蛇、蟒等动物修行千年以上成仙的,分别称之为胡仙、黄仙、长仙、蟒仙等。东北地区最常见的就是这四种仙。除此之外,虽不常见,还有刺猬仙、鼠仙、狸仙、熊仙等地仙以及人死后成仙的例子。而有趣的是,同样是动物,鹰和虎则称神而不称仙,但也都属于地仙的范畴。动物信仰是中国北方地区分布较广的民间信仰,但华北地区与东北地区的统括概念有所不同,其概念所指的内涵也不尽相同。例如,华北地区有“四小灵”或“四大门”(狐狸、黄鼠狼、蛇、刺猬)、“五大仙”、“五大家”、“五大门”(狐狸、鼠、蛇、兔、刺猬)之说,而东北地区则称为“地仙”或“草仙”(狐狸、黄鼠狼、蛇、蟒等)。在地仙分类中,每一种动物还可以用“家”来表示,如“胡家”“黄家”“长家”“蟒家”等。在调查中发现,在这些地仙中偶像化了的只有胡家四位太爷及其三位配偶以及老黑太太(见下文说明),其余的基本上只有牌位。

表1 东北地区动物信仰中的仙谱[3]

胡仙、黄仙、长仙、蟒仙只是一个统称而已,而在具体的脉络中它们都有一个人格化的称呼[6]。从泷泽俊亮在其著作中列举的“胡黄仙神统谱”以及笔者的调查资料来看,每一个地仙都有一个使人联想到父系宗族辈行的名字。而实际上笔者在调查地也经常听到“仙儿跟人一样也有亲戚”等说法。由此可见,地仙的世界也存在一个与人间社会同样的谱系关系。换句话说,民众是根据现实生活世界的社会结构和行为准则来建构神明世界的。但与一些学者所提出的有关中国民间宗教(信仰)的帝国隐喻论(王斯福 Stephan Feuchtwang 1992)和民间权威论(王铭铭 1997)不同,地仙这样一个神明世界是民众现实世界关系网络的一个平行延伸,在这里,人与神明之间没有上下等级关系,两者的界限并不十分清楚,有时甚至没有什么界限。神明系统与人间社会的关系有时是并列的,有时是交叉的。这一点将在以后的叙述中得到更好的阐释。

在民间的口碑与传说中,每一种地仙其性格不尽相同。比如胡仙的性格通常认为是比较温和的,而且常常给人带来许多恩惠。它常以白须老人的面目出现。但胡仙嗜好烟酒,经常是酒醉之后现原形躺在路边,或是被人所害,或是被人所救。害其之人,常遭报应,救其之人,受益于之。胡仙有时以财报恩,有时以德报恩,俗话说,南通北胡,南有五通神,北有胡仙,胡仙的这种搬运财富的功能与南方的五通神有共同之处(川野明正2004:20)。但除此之外,胡仙还会以德训人或以有恩于人的方式要求人类给他提供诸多方便。比如要求人给他做继嗣(干儿子或干女儿)或设坛供奉之等。由此可见,民间信仰中的胡仙与聊斋志异或其他文学作品中所描述的常以窈窕女子的形象出现的狐仙有所不同,它与黄仙、长仙等一样是属于地仙分类中的一个范畴,是地仙信仰体系中的一个部分。

黄仙的性格则与胡仙形成鲜明对比。黄仙性情急躁,爱淘气,因此又有“黄淘气”之称。人若是被它撞着(附身)了,就会出现头痛等症状,严重时还会精神失常、在屋子里疯狂乱跳,此时,在房屋周围便会看到有黄鼠狼在与人做同样的动作。但这种情况不会持续很久,在人们看来,这只是一个恶作剧,是因黄仙淘气的性格所然。但黄仙这种随时都会加害于人的情况毕竟让人感到某种被动和无奈。因此,人们便想出了一个心理平衡的办法。白天,经常会看到黄鼠狼面向太阳作揖,或向人讨封。如果说“你能成仙”之类的话,它就会摇头摆尾高高兴兴地离去,如果骂它是个混蛋,它就会气急败坏,仓皇而逃。在民众的观念中,黄鼠狼成仙与否,全在于人的一句话,即“讨封”成了黄鼠狼成仙与否的关键。在这里,人占据了主动的位置。黄仙有时还会以猫的姿态出现,身子可大可小,变幻莫测。它们喜欢住在玉米楼子、柴垛里或躲藏在房屋周围。而长仙、蟒仙则被认为难缠,报复心强,爱淘气,如果善待它,就会得到财富。上述几点特征是根据笔者在辽宁省收集的口碑和民间传说总结出来的。而在河北地区,胡仙则更多扮演的是传递财富的角色。可见,同样是胡仙,在不同地区具有不同的特色。

四、地仙的社区功能以及祭祀形态1.地仙的社区功能。任何一种信仰,其功能都不是单一的。因此在考察地仙信仰的功能时,必须要从多个层面切入。一般来说,地仙除了具有保佑平安、治疗疾病、成就学业以及家庭和睦、生意兴隆等功能以外,还具有提高家族凝聚力的社会功能。对于这一点,过去学者们没有给予太多的关注。很多研究都将地仙信仰从具体的社会生活实践中剥离出来,抽象地将其作为一个民俗或宗教现象来讨论,而忽视了具体的社会脉络以及该信仰在一个社会中所起到的政治、经济、文化的作用。

某一个具体的地仙会成为一个家族的保家仙,或由保家仙转换为村落神。作为保家仙,地仙具有与祖先一样的凝聚宗族或家族的功能。众所周知,东北地区的祖先观念没有南方尤其是东南地区那样深。杨念群在研究北京地区“四大门”时也曾经指出,在乡人的眼里,祖先的地位是最不重要的。那么,为什么会这样呢?杨念群援用的一种分析是祖先崇拜更接近儒教思想,而普通乡民更关心日常生活中雨雪风旱等自然条件,更关注财源是否茂盛这种实际问题,诸如“四大门”这样的民间信仰在此发生的效力更为直接(杨念群 2004:230)。

从笔者在辽宁省观察到的几个个案来看,许多大家族每年举行的大型祭祀活动都不是针对祖先,而是针对保家仙来进行的,祭祀时间一般定在保家仙的诞辰日。在保家仙来历的背后往往伴随着一个祖先迁移的传说。在他们看来,祖先也是要靠保家仙来保佑的,因此,保家仙的地位显得比祖先更为重要。

这一点是由东北地区的人文历史环境所造成的。因为长期以来东北地区作为满汉民族杂居的地区,从八旗制度建立起始,就不断有移民流入东北加入八旗,而在东北地区内部也频繁发生人口迁移的现象,这样,保家仙一路守护祖先迁移的故事便成了家族历史记忆中的主要内容之一,保家仙也就代替了祖先的位置成了凝聚家族成员的主要力量。

例如,辽宁省新宾满族自治县的肇姓家族的保家仙是一位叫做“六将军”的黄仙,传说六将军有七个兄弟,都是当年随努尔哈赤从长白山下来的。同一地区富姓家族的保家仙是一位叫“三道仙”的胡仙。坐落在村中央的富姓家庙是经历了几场政治运动的风风雨雨后于1998年重新修建的。庙的东墙下角刻着“祠堂” 字样,“祠堂”里供奉的不是祖先,而是保家仙。里面挂着一幅神案,上面画着身穿清朝官服的仙家,据说本来应该是108位仙,因为画不下,所以只画了22位,座主三道仙位于仙图的右角。传说这些仙家都是跟着祖先随努尔哈赤从长白山迁移此地的。富姓的祭祖活动以户为单位。而召集200多户(全村共有480户)的富姓成员参加的大规模家族庆典则是在十一月十五日进行的三道仙诞辰日。对于富姓来说,保家仙是家族认同与凝聚力的象征,它使得富姓在村落中政治、文化资源的占有上获得了优势地位。

从上述事例中我们看到辽宁地区的许多家庙或祠堂里供奉的并不是祖先,而是作为保家仙的地仙。这一点是东北地区动物信仰有别于其他地区的最重要的特征。因此,在该地区研究亲属制度或宗族组织只有将地仙信仰因素纳入视野,才能更清楚地了解其本质。刘晓春在谈到人、祖先和神明之间的关系时认为,祖先的威力只有家族效应,而神的威力则有社区效应,这种社区效应最终使家族在一定区域文化的占有上具有支配的地位(刘晓春 2000:208)。

地仙信仰还为我们提供了身份认同的视角。当代的满族包括满、汉八旗以及民人的后裔[7],满八旗的迁移传说中老家多数为长白山,而汉八旗和民人则以山东居多。祖先们在从龙入关(随努尔哈赤南下)或移民到东北的过程中经历了千辛万苦,他们认为是保家仙一路保佑祖先平安到达此地的。因此保家仙从何处而来成为判断当代满族身份认同的一个重要依据之一。有关满族的认同问题极其复杂,笔者已有另文详述,在此且略而不谈(刘正爱2004)。

除了具有保护家族的功能以外,地仙还会与个人结成拟制亲属关系(比如干亲)。这里需要提到一个地仙的对应概念——“白人”,“白人”亦即人。在大多数情况下,地仙要求与“白人”结成干亲,从而达到延续“香火”的目的,这一点是通过人对地仙的祭祀来实现的。作为报酬,地仙也会给“白人”带来财富或恩惠。这种拟制亲属关系的成立往往取决于地仙。当然,白人有时也会提出适当要求,但没有地仙的承诺,这种关系是无法成立的。

笔者不止一次目睹过所谓“某某仙”的干儿子或干女儿在其生诞之时手提鸡和酒前来为其祝寿的光景。有一位女子结婚多年不孕,认胡三太爷做干爹后,实现了得子的愿望。为了报恩,每年供奉一只鸡给胡三太爷,三十多年来从未间断。一般来说,人与人结干亲大多是在孩子体弱多病的情况下,根据阴阳五行原理而采取的互补措施。而地仙与人的干亲关系则是建立在父系原理之上的一种人-仙关系的互补。

我们要注意到地仙在民众的实际生活中所扮演的角色决不是超越日常生活的高高在上的存在,而是渗透到生活中的活生生的具体存在。正如表一所示,地仙是一个个具体的具有人格特征的存在。有一次笔者听到一个胳膊上绑着石膏带的村民大骂是某某把他推下了桥,旁边的几个人都劝他不要生气。后来笔者才了解到,原来他是在骂一个住在后山脚下的蟒仙。类似这样的情景在村庄生活中处处可见。但对一个局外人,尤其是不熟悉当地情况的学者来说,如果不仔细去观察,不用心打听,就很容易把它当作日常琐事而忽略掉。而这一点恰恰是有别于意识形态的表述或用精英思想概括出来的所谓“宗教”和“信仰”的植根于民众生活中的感性方式。

2.祭祀形态。在东北地区,地仙的祭祀主体主要分个人、宗族或家族、村落共同体、神职人员等五种类型。个人祭祀主要通过在家里设祭坛或在村头、山上建小庙的方式进行。一般是家里有人生病或发生交通事故、家庭不和的情况下找大仙儿看,经大仙儿指点,祭祀某一具体地仙。

宗族或家族的祭祀主要采取在家中设祭坛、在庭院或村头建庙的形式。有的家族每年要在保家仙的诞辰之日召集所有家族成员举行盛大的祭祀活动,相比之下,以一年几次的扫墓或房厅祭祀的方式进行的祭祖活动就显得逊色得多。

村落共同体或更大范围的祭祀空间一般不是建庙就是利用天然的洞穴。后者祭祀胡仙的较多,因此,也叫胡仙洞。近年来,以村落为单位,或更广范围的祭祀活动越来越多,有的甚至达到了大型庙会的规模。还有一种是职业性或半职业性神职人员(“大仙儿”或“跳大神”)在家中的神案(也称红罗宝案)所进行的祭祀。

在上述几种祭祀方式中,除了个人的和神职人员的具有排他性以外,家族和村落共同体的祭祀都具有一定的开放性。一个大家族的保家仙往往也具有保护其他村落共同体成员的性质,有时甚至也对外部成员开放。村民们经常说“心诚则灵”,不论是谁,只要他诚心许愿,神明就会向他显灵,成全他的愿望。但这要看这个家族本身有没有如此宽容的态度。因为作为祭祀空间的庙宇是由该家族成员共同集资修建的。上述的肇姓保家仙庙和富姓“祠堂”除了本家族成员外,村落共同体的其他成员或外部人都可以去祭拜仙家并祈求保佑。

五、结语国家精英话语经常用“迷信”或“淫祀”来描述民间信仰,并将其定位成原始的、落后的、低级的宗教形态,但是对于民众来说,动物信仰是与其生活紧密相关,并且与家族、村落、区域文化有密切关联的民间信仰系统。动物信仰是中国北方地区最普遍的民间信仰。而在东北地区,地仙与家族的关系以及地仙与个人之间的拟制亲属关系等则形成了这一地区的一大特色。笔者在山西和山东两省也进行过短期的田野调查,但在这两个地区都没有确认到动物信仰与家族迁移史有什么联系,也没有发现神-人拟制亲属关系的例子。

李尉祖通过对与“四大门”相关的神话和仪式的描述及分析,确认了“四大门”信仰属于“萨满教”属性的体系(李尉祖 1941:141),周作人也认为“四大门”的看病方法源于满人对萨满教的吸收(周作人 1988:483),但也有学者认为,把“四大门”信仰理解为汉人地域社会民众生活里的“民俗宗教”形态之一应该更为恰当一些(杨年群 2004:275)。上述两种看似不同的观点实际上只不过是强调了一个问题的不同侧面而已。因为,上述两种观点都忽视了地域多样性的问题。“四大门”和“地仙”两个不同的地方性概念本身就已经在某种程度上反映了地区的差异性。动物信仰在不同的地域反映出了不同的社会文化特征,华北地区的“四大门”和东北地区的“地仙”表面上虽具有相似的信仰形态,但在东北地区,动物信仰经过融合多种地方因素已经发展成一套具有地方特色的信仰体系。

在篇幅有限的情况下,为了让读者对地仙信仰有一个初步的系统的认识,本文割舍了有关地仙信仰的丰富的案例和民间传说,待今后在另文中增补。而有关类似亲属关系的地仙谱系以及与北方萨满教的关系等问题,还有待于今后做进一步的探讨。此外,地域间的比较研究,特别是与日本稻荷信仰之间的比较研究也是今后的重要课题之一。

(本文是作者在2008年北大宗教高峰论坛上的发言 )

参考文献:

川野正明,2004.〈東アジアの「運搬霊」信仰〉(东亚的‘搬运灵’信仰)《饕餮》第12号, pp. 8-56

渡边欣雄,1991.《漢民族の宗教―社会人類学的研究》(汉民族的宗教—社会人类学的研究)第一书房

刘正爱,2004.《中国における民族の創出とアイデンティティ――満族に関する歴史人類学的考察》(中国的民族的创出和认同——关于满族的历史人类学考察)东京都立大学博士学位论文

——,2001. <民間信仰から見える風景>(从民间信仰所看到的风景)《アジア遊学》(亚洲游学)第31号,勉诚出版,pp.56-67

龙泽俊亮,1941.《满洲の街村信仰》(满洲的街村信仰)第一书房

内田智雄,1970.《中国農村の家族と信仰》(中国农村的家族与信仰)清水弘文堂书房

聂莉莉,1992 . <儒教と民間信仰>(儒教与民间信仰)末成道男编《中原と周辺》(中原与周边)风响社,pp.193-220

山本 斌,1975.《中国の民間伝承》(中国的民间传承)太平洋出版

杜赞奇(Prasenjit Duara),1995.《文化、权力与国家——1900~1942年的华北农村》江苏人民出版社

富育光,2000.《萨满论》辽宁人民出版社

高丙中,2000.<民间的仪式与国家的在场>,郭于华主编《仪式与社会变迁》社会科学文献出版社pp.310-337

郭淑云,2001.《原始活态文化——萨满教透视》上海人民出版社

郭淑云、王宏刚,2001.《活着的萨满——中国的萨满教》辽宁人民出版社

黄强、色音,2002.《萨满教图说》民族出版社

李剑国,2002.《中国狐文化》人民文学出版社

李尉祖,1941.《四大门》燕京大学法学院社会学系学士毕业论文

李亦园,1990.《文化的图像(下):宗教与族群的文化观察》,允晨丛刊(38),允晨文化事业股份有限 公司

刘晓春,2000. <区域信仰——仪式中心的变迁>郭于华主编《仪式与社会变迁》社会科学文献出版社,pp.168-218

孟慧英,2000.《中国北方民族萨满教》社会科学文献出版社

王铭铭,1997. <神灵、象征与仪式:民间宗教的文化理解>,王铭铭、潘忠党主编《象征与社会:中国民间文化的探讨》天津人民出版社,pp.89-123

——,1997. <民间权威、生活史与群体动力——台湾省石碇村的信仰与人生>,王铭铭、王斯福编《乡土社会的秩序、公正与权威》,中国政法大学出版社,pp.258-332,

韦伯(Max Weber),1995.《儒教与道教》江苏人民出版社

乌丙安,1992.《中国民俗学》辽宁大学出版社

—— 1995.《中国民间信仰》上海人民出版社

杨念群,2004.<北京地区‘四大门’信仰与‘地方感觉’>,孙江主编《事件、记忆、叙述》浙江人民出版社,pp.216-272

周 星,2000. ISA工作论文006『四大门:北方民众生活里的几种灵异动物』北京大学社会学人类学研究所?中国社会与发展研究中心

周作人,1988.《知堂集外文(亦报)随笔》岳麓书社

,