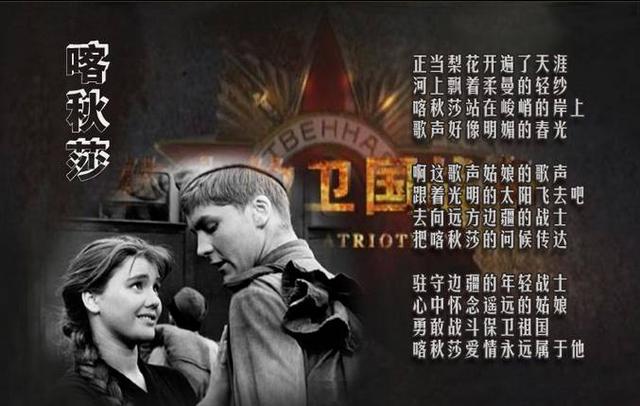

音乐有一种神奇的魔力,即使你可能不明白怎样谱曲,即使你可能不明白不同语种的歌词含义,但当旋律响起时,你会不自禁被带入,你会觉得你明白了歌曲所要传达的意境,有一种可意会而不可言传的感受。正如这首《喀秋莎》:

“

正当梨花开遍了天涯

河上飘着的柔曼轻纱

喀秋莎站在那竣峭的岸上

歌声好像明媚的春光……

”

当熟悉的旋律响起,脑海中浮现的是战火纷飞的年代,春回大地,一个名叫喀秋莎的姑娘站在河畔,以歌声唱出对离开故乡,保卫边疆的情人的思念。一首爱情歌曲,抛却一般情歌的委婉、缠绵,采用用2/4拍这样典型的进行曲式节奏,明快、简洁,朴实、流畅,迅速传唱,为二战中的苏联战士提供了一种精神寄托。

《喀秋莎》的作用

有人可能会怀疑,一首歌曲能有怎样大的作用?网上曾经流传着这样一个段子,说是许多德国士兵也喜欢这首歌,有一次用留声机忘情欣赏时,激怒了对面战壕里的红军战士。士兵们擅自出击,用8条生命夺回唱片,一群战士抱着唱片失声痛哭。情节或许有些离谱, 但最起码从侧面证明这首歌曲的鼓舞作用。

常年战争,不仅是对国力的消耗,也是对战士精神意志的极大考验。一首以喀秋莎这一俄罗斯常见女生名命名的爱情歌曲,无疑帮战士开辟出一块心灵自留地。每一个战士都有自己心爱的“喀秋莎”,战斗余睱,哼唱此曲,心中回响着心爱的人的呼唤,鼓舞着继续战斗的希望与勇气。

“喀秋莎”的延续

熟悉苏联二战的人,对“喀秋莎”一定不会陌生。20世纪30年代末,年轻的苏联火炮设计师利昂契夫发明了一种新式火炮,由沃罗涅日州的共产国际兵工厂组织生产。由于极端保密,连使用它的炮兵战士也不知道这款БМ-13火箭炮的真正名字。战士看见炮架上有一个K字(共产国际工厂的第一个字母),便爱称其为“喀秋莎”。后来这个名字不胫而走,几乎成为苏联红军战士对火箭炮的标准称呼。

与歌声传达的爱情思念不同,“喀秋莎”是“呼啸的死神”,它发射时无数炮弹铺天盖地袭来,就像晴朗的夏天突然袭来的冰雹一般。德军在向上汇报时说,“……俄国人在前线使用了一种新式火炮!所到之处,大地在颤抖,钢铁在燃烧……“因密集的火箭弹在飞行时发出刮风般的嘶鸣声而被称为“斯大林的管风琴”的”喀秋莎“,在战争中绽放出属于自己的风采。

歌声鼓舞着士气,炮声呼啸着斗志,歌声与炮声交融,共同谱写卫国战争的胜利传奇!

(图片源自网络)

文字/ 千眼千界

编辑/ 一只野生美编

XIXIAN NEW AREA

西咸新区

一个有情怀的国家级新区公众号

长按二维码加关注

,