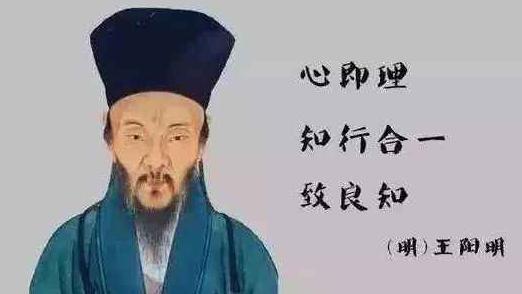

今天认真地翻完了由张祥浩、孙婧合著的小书——2009年由云南教育出版社出版的《大家精要王阳明》,感悟最深的是王阳明对"良知"以及"致良知"的解释,与老子《道德经》里面的"道可道非常道,名可名非常名"以及"无为"、"道常无为而无不为"有着惊人的一致性,原来两者所说的内涵高度一致,没有丝毫差别。

王阳明提出的"良知"说,是在平定宁王朱宸濠的叛乱之后,这时候,他的哲学思想已经跃进到了一个新的阶段。从1520年直到他去世的1529年这几年间,他的主要精力就是致力于"致良知"观念的传播,因为他觉得,在他的心学体系中,无论是静坐、省查克治、存理去欲,都有弊病,都有不完善的地方,只有"致良知"的理念最为圆融,没有弊端。他深有感触地说:"良知明白,随你去静处体悟也好,随你去事上磨练也好,良知本体原是无动静的。此便是学问头脑。我这个话头自滁州到今,亦较过几番,只有致良知三字无病。"又称致良知是圣门正法眼藏,是千古圣贤相传的一点骨血。

王阳明认为:良知是道的本体,不虑而知、不学而能,完全与生俱来,人人具有。良知之发,不假思索,不假见闻,油然而生,自然而生,纯粹是一种直觉。在王阳明的眼里,道原本就是天理的别称,良知就是天理,自然良知就是道。

王阳明把"良知"比作主人翁,不仅主宰人的躯体,而且决定人体一切的社会活动,决定人体学什么不学什么,做什么不做什么,怎样做心安,不怎样做心就会不安,在充分彰显其明辨是非善恶的能力的同时,还不怕人怀疑,不怕人不理解,也不怕人不相信。王阳明明确地说道:"良知看得透彻,随他千言万语,是非诚伪,到前便明,合得便是,合不得便非。如佛家说的心印相似,真是个试金石、指南针。"

事实上,王阳明所提出的"良知"的概念,其实指的就是人的灵魂,"心学"说到底,就是"良心学"、就是"灵魂学"。而"致良知",就是克制个体人生的私欲私念,把灵魂的意图,通过人体的作为,落实到现实生活中去,就是"致良知"的核心内涵。

老子《道德经》开宗明义,开篇第一句就是"道可道非常道",什么意思呢?第一个道,就是大道的"道",而按照王阳明的理论,"道"和人的灵魂同气连枝,是一体的存在,所以,这里的"道",也可以说,指的就是处于中性状态的人的灵魂;而"可道"的意思,就是"致良知",就是把"道"的意图,通过人体的言行举止,完全落实到现实生活中去;这里套用王阳明的语言解释,"道可道"其实就是"良知可以致良知",而"非常道",就是这个"道",不是普通意义上道路的道。

而《道德经》中"无为"的概念,在通常的解释中多有歧义。事实上,《道德经》第一章中的"无,名天地之始;有,名万物之母",这里的"无",指的就是现实中的人看不见的"灵魂",而"有"指的是灵魂来到人体上、人成为了人,而人是可以创造世界的,这里的"有"指的就是人们看得见的人。

所以,"无为"的概念,可以理解为"良心为"或"灵魂为","道常无为而无不为"的意思就是:灵魂主宰人体,因为灵魂无所不知无所不能,所以,在灵魂的正确主导下,无论什么事情都能够搞定;同理,和"无为"概念相对立的"有为",因为缺少了灵魂的参与,也就变成了"无无为"、变成了什么也做不成的"妄为"了。

原来,从古至今,大家都在同一个概念里自说自话,由此还形成了众多的流派,比如道家、佛家、儒家、阴阳家、纵横家……不管有多少门派,不管出现了多少理论家,不管有多少种说法,无一例外,全都离不开"人体本能、灵魂本能、宇宙大道"这三位一体的基本元素;我们相信,随着时代的发展,消灭门派之见,取消山头文化,万法归宗,大家全都回归到事物的本质上来,回归到地球村的人类思想文化大一统的格局上来,想来也不再是天方夜谭的神话了!