(一)

前段时间有部剧《大明风华》,因为里面儿有"狄仁杰狄大人"(如果'狄大人'演朱高炽,'元芳'演朱高煦就更好玩儿了),所以看了几集。然后,发现网上很多地方都有明朝得国最正、立国最刚、天子守国门啥的。

其实我个人不大喜欢明朝,究其原因,可能是小时候老师讲课,讲到明朝的时候:

"哥儿几个跟屋里聊天儿,门口有人悄么声儿的拿本儿记录谁说了啥;表情都给你画的惟妙惟肖的!等等等等……"老师讲的就给鬼故事似的。那会儿被这故事吓着了,心理阴影面积有点儿大,本能的对明朝有点儿小抗拒。

(图片摘自网络,侵删)

所以,相比而言,我更喜欢看《长安十二时辰》;再所以,就用这个标题,向《长安十二时辰》的作者、主创人员致敬。

不过说到'天子守国门'这种行为,我倒觉得不光是明朝;其实唐朝也是。

咱们现在一说唐朝,煌煌盛唐,满纸都是高光时刻。其实哪儿啊,大唐初年,也有被人摁在地上摩擦、签订不平等条约的狼狈光景。

(二)

公元626年2月,北方大地冰雪开始消融,突厥骑兵纵马为娱,如一阵风般掠过大唐的边疆,在几百公里的宽度上,对原州、灵州、凉州、朔州、泾州等地发动了攻击。

消息传到京城,本来已经很闹心的李渊立刻就从闹心变成了挠心。

肿么呢?

看看这个时间节点,熟悉唐史的大胸弟肯定知道,武德九年,对大唐来说意味着什么。这会儿,老李家的家务闹的已然白热化了。

京城里太子党和秦王党就差剑拔弩张了!这种非常时期,李渊可不敢把久经战阵的李世民打发出去掌兵权;可是想想前线,李渊又不敢不做安排。咬咬牙,李渊将他不是很放心的安州大都督李靖调往灵州方向,出任灵州大都督,负责统筹前方战事。

突厥的攻势十分嚣张,不过在大唐二号军神面前,最终还是没能讨了好去。突厥骑兵被李靖杀伤了不少。

6月初,抢顺了手的突厥人又来了……颉利部下大将郁射设率数万人马,南下河套,越过大唐边境,围困乌城。

如果啊,如果,如果没有这次抢劫行动,老实说中国历史是什么样儿还真的难说。因为,任谁都没想到的是,突厥这次犯边,无意中居然引发了历史上著名的玄武门事变:

就在突厥骑兵在帝国北部纵横驰骋的时候,在大唐内部,老李家的家务已经到了一触即发的地步:太子李建成、齐王李元吉跟秦王李世民围绕帝位继承权的争夺马上就要刺刀见红了。显然,两大阵营只有其中一方被彻底消灭,这场权力争夺战才会偃旗息鼓。

这么个肎节儿,边疆来报,突厥兵又来了。

太子李建成率先出招儿,他向老爸李渊建议,这次由李元吉率军迎战郁射设的突厥骑兵,李渊答应了。

千万别以为李建成和李元吉这次是要保家卫国;在他们看来,突厥,那叫疥癣之疾;一奶同胞的李世民那才叫心腹之患呢。

李渊一答应李元吉统军,后者立即上奏,要求调秦王府的大将尉迟敬德、秦叔宝、程知节(程咬金)、段志玄等人帐下听用,同时要求借调秦王府的精锐——玄甲军出征(在《长安十二时辰》里,浑身金甲的,历史原型就是李世民的精锐玄甲军;这支部队辉煌的战例,就是在虎牢关,以3500人大败窦建德的10万大军)。

这一招儿,唤作釜底抽薪;建成、元吉的主意不难猜,长安,那是太子的地盘儿;多年经营,盘根错节已然是铁板一块了;现在,由李元吉出面调走秦王府的将领和精兵,到了前线找个由头儿或抓或杀干掉,去了李世民的羽翼;翻回头儿再收拾'光杆司令'李世民,那还不跟玩儿一样啊!

这个要求,李渊又答应了。

怕这一招儿又被诡计多端的李世民躲过去。毕竟调令是一回事儿,执行又是一回事儿,你调我出征,我受伤生病可以不?谁让生活中充满意外和惊悚呢。因此李建成和李元吉还放了一个大招,目标直指李世民本人;他们暗中授意太史令傅奕,向李渊上了一折密奏:"太白见秦分,秦王当有天下。"暗示李世民图谋不轨,即将篡位。

老实说,这套组合拳下来,一般人绝逼就被KO了。

想想看,部下被调走,自己又被扣上谋逆的帽子;这事儿叨登开,李世民首先就得被关起来交代问题;运气不好,分分钟人头落地;运气好,撕咯清楚,那肯定也是旷日持久了。到时候,多年积攒的部下分崩离析,他再想翻身几乎没有可能。

啥叫命悬一线?这就是!

公元626年6月3日,或许是出于舐犊之情吧,毕竟李世民也是自己的鹅子;李渊召见了李老二,将傅奕的密奏拿给后者;来来来,给你爹解释解释,这几个意思("傅奕密奏'太白见秦分,秦王当有天下。'上以其状授世民。")?!

估计李世民当时心里在骂,我特么怎么知道这几个意思,我又不是学天文的。

可是,被封建糟粕浸淫多年的李二兄弟心里清楚,一旦被这种子虚乌有的帽子扣住,那可就要万劫不复了。

跟这儿多说一句,皇帝怕什么?或者说皇帝恨什么?

两样儿,一是有人动自己的权力;二是有人动自己的女人。

李建成、李元吉很聪明,会拿老爹的安全感做文章;可惜,他们的对手李世民也不傻。电光石火之间,李世民没去解释那个天文现象,而是立即反咬一口,"世民密奏'建成、元吉淫乱后宫。'"。

史载,李渊听完之后的表情是"愕然";忒特么刺激了,破了案了这是。

欸,当皇帝不容易啊,心好累!

子虽然曰过,想要生活过的去,头上多少带点儿绿。

可是,做为皇帝、又是粑粑的李渊显然不这么想,他决定在第二天一大早,将三位皇子都召进宫,将这事儿的首尾弄弄清楚,看看自己头上的帽子到底是什么颜色。

但是让李渊作梦也没想到的是,再往后可就由不得他了。

接下来的事儿,史书上都写着呢——

公元626年6月4日凌晨;秦王府内一片肃杀;李世民率尉迟敬德等人,在进宫的必经之路玄武门内埋下伏兵,就在李建成和李元吉奉召入宫之时,李世民动手了。

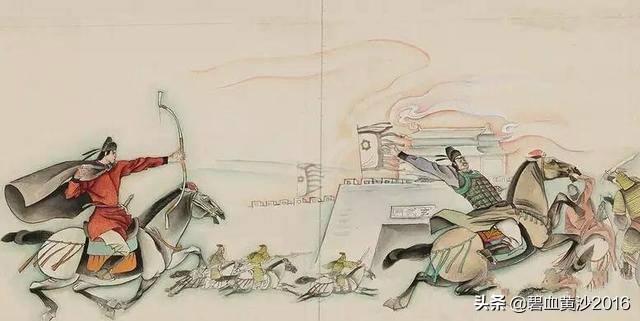

玄武门之变(图片摘自网络,侵删)

一番混战,李建成被李世民亲手射杀,李元吉则被尉迟敬德砍下了脑袋。

然后,尉迟敬德"擐甲持矛",手里拎着建成、元吉两颗血淋淋的人头来见正等着掰扯自己的帽子到底是什么色儿的李渊。

李渊还能怎么办?

选择原谅呗!

由是,李世民无可争议地成了皇太子,合法的皇位继承人。

(三)

玄武门事变对于大唐来说是大事儿,但对于千里之外的颉利来说就是个屁事儿;所以突厥骑兵的攻势丝毫没有因为事变而减弱,就在事变发生的这个月,突厥骑兵扫过了陇州、渭州和秦州。

不过,在秦州,突厥人踢到钢板了:李世民的姐夫。平道将军柴绍给突厥骑兵当头一棒,硬桥硬马的对撞中斩杀了突厥骑兵千余人。

看大唐骑兵这次超水平发挥,颉利又气沮了;公元626年8月,颉利的使者来到长安,向大唐表示,要不咱还是谈谈吧。

这会儿的李渊已经是半软禁的状态了,丧子之痛彻底击垮了这位枭雄,李渊很快就同意议和的请求。而且,不仅在外交上李渊无心打理,其他事儿他也懒的过问了。

公元626年8月8日,李渊正式退位,将帝位传给了李世民。

此时,通过使者,颉利也了解到了大唐帝都发生的权力争夺。别看这货宗说话不算数,但这货自认为自己还是个很讲礼数的人;因此在得知李世民成了邻居的新话事人之后,这货决定,一定要组团儿登门道喜。

可能是出于给李世民一个惊喜的考虑,颉利没打招呼便突然出现在了渭水河畔。

这一天,是公元626年8月28日,李世民当皇帝,连试用期都还没过。

面前,是滔滔渭水,身后是10万雄兵(一说20万);不管别人怎么想,反正颉利感觉很好;驻马渭水,颉利点手叫过手下执失思力,你,进去跟李世民说一声儿,就说爷来给他道喜了;执失思力领命而去。

这阵势,这哪儿是来道喜啊,分明是来砸场子的。

可话说回来,就是砸你场子,你又能如何?李世民靠政变上台,国内政局波谲云诡,一个不当心就有可能万劫不复;不在这个时候讹你,难道要留着过年吗?

(四)

这会儿李世民干嘛呢?

答,冷冷的看人装逼。

突厥大军突然出现,开始的时候确实把李世民吓了一跳;但是,别忘了这位爷那可是16岁就拎着刀在战场上砍人的主儿;他可能什么都怕,但唯独不怕的就是打仗。

因此李世民很快就冷静下来,立即做出应对预案,他派出自己麾下最能打的猛将尉迟敬德,封其为泾州道行军总管,率部前出泾阳,在突厥兵的侧后待机。随后,命大臣杜如晦统一指挥城防部队,弓上弦、刀出鞘,严阵以待。

部署完这一切,李世民气定神闲的让人把颉利派来的使者执失思力领进来;来吧,咱们唠10块钱儿的呗。

执失思力说起来在东突厥那也是一人之下万人之上的地位,否则人前露脸的活儿,也不可能轮到他。

估计是在突厥颐指气使惯了;这货一进皇宫,当着李世民和大唐文武百官的面儿,唾沫星子横飞四溅,先吹了一通儿两国形势,然后又吹了一顿颉利;最后,他用一种神秘又沾沾沾自喜,再加一点儿讲鬼故事吓唬人的口气为自己的演讲做了结尾:这次,我们可是来了一百万人,一百万人啊;就问你怕不怕("颉利、突利二可汗将兵百万,今至矣。")!

李世民就那么坐着,静静的看执失思力装逼,等这货口若悬河的吹完,李世民脸色一变,厉声断喝,你特么闭嘴吧,朕与颉利曾经当面结盟,馈赠你们的金银财宝无数;可是你们可汗却出尔反尔,撕毁条约,侵我领土,杀我子民;尔等虽是蛮族,但也应知道恩德二字;你不唱《感恩的心》也就罢了,居然还敢跑这儿大言不惭。你不是问朕怕不怕吗?好,来人,将这厮砍了("吾与汝可汗面结和亲,赠遗金帛,前后无算。汝可汗自负盟约,引兵深入,于我无愧?汝虽戎狄,亦有人心,何得全忘大恩,自夸强盛?我今先斩汝矣!")!

李世民一句砍了,旁边儿的侍卫扑上来就要抓人;这可给执失思力吓坏了,赶紧向李世民磕头,大佬,我错了,真错了!

要真把人杀了,恐怕接下来会有大麻烦;因此左仆射萧瑀、右仆射封德彝赶紧劝李世民,皇上,两国交兵,不斩来使;这种货,放了得了。

李世民一摆手,人可以不杀,但就这么着就给这孙子放回去,突厥人一定会认为咱们怕了他们,这些欺软怕硬的货怕是会更加肆无忌惮了;先关他两天再说。挥挥手,侍卫们押着惊慌失措的执失思力出去了("上曰:'我今遣还,虏谓我畏之,愈肆凭陵。';乃囚思力于门下省。")。

抓执失思力容易,这货在城里就是光棍儿一条;可是城外颉利的十万大军,你总不能当透明吧。

眼下这种状态,做好打的准备,但无论如何不能打;且不说城里人心不稳,建成、元吉的势力犹在,人心不稳;就算没这个,在自己场院里开干,砸烂的瓶瓶罐罐那可都是成本。

李世民紧张的思忖着应对之策。

没一会儿,李世民拍案而起,做出了一个可以说胆大包天的决定:他让人备马,他要亲自出城,会一会颉利。

所有的人都大吃一惊,急忙劝谏道,皇上、皇上,您现在可是九五之尊,君子不立危墙之下;这要是有个万一,那可就…

李世民哈哈大笑,怕他个锤子,这种事儿朕又不是没干过,放心吧;谅这帮鼠辈能奈我何!说罢钦点侍中高士廉、中书令房玄龄等五人,不带一兵一卒,出城直奔渭水南岸。

渭水之盟(图片摘自网络,侵删)

要说这种事,以前李世民不是没干过,之前在豳州城外,李世民带着一百多骑兵要单挑颉利的一万骑兵。

这一次,渭水河畔,已经升格儿成皇帝的李世民更跩,6个人直面突厥的十万雄兵。

这份儿胆气,不得不令人折服。

李世民驻马渭水,扬鞭高喊,我是大唐天子李世民,请颉利可汗出来说话。场面似曾相识;变的,只是称呼。

颉利灰头土脸的出来;这货心里也很纳闷儿,难不成这就是传说中的五行相克,这姓李的专门儿克我不成?这已经是第二次了,我兵强马壮的,可一比气势,怎么总比对方矮一截儿呢?还没等他想明白,就听得李世民大喝,可汗,你我有约在先,我大唐并未亏待于你,为何可汗竟又撕毁条约,挑起战端?

颉利哑口无言。

不仅颉利没话说,十万突厥兵,尤其是颉利的亲兵,有些参加过上次豳州之战的,同样的场景还历历在目,上次李世民隔着溪水高喊,不服过来单挑。眼下对面儿只有6个人,依旧敢叫板。

突厥人最重英雄,这气概,气势磅礴,天下有几人可尔?突厥骑兵纷纷下马遥拜("突厥大惊,皆下马罗拜。")。

仗没开打,颉利已经先输了一筹。

颉利乜乜无语,讪讪的不知道该说啥;此时,城里唯恐皇帝有失的大臣们,调集了长安城内最精锐的部队,杀出城外;在李世民身后一字排开,旌旗招展、刀枪耀眼。引的突厥军中一片骚然。

李世民倒是没当回事儿,挥挥手,让部队退后;然后点着手,让高士廉、房玄龄等人也往后退退,他自己单枪匹马留在渭水河边。

这种场面,身为大臣,肯定不能让大BOSS一个人留在对方弓箭射程之内;萧瑀冲上前来,抓着李世民的马就要往回拖。

李世民一边儿笑,一边儿低声儿对萧瑀说,老萧,淡定点儿。这次突厥之所以敢以大军堵到京城,是因为颉利料定咱们政局动荡,朕又刚刚登基,没力量抵御他们的进攻。如果咱们这会儿认怂,正中其下怀,突厥兵撒开了或抢劫、或攻城,那事态极有可能失控。所以朕才要单独会会颉利,摆明告诉他,咱们不屌他,不服就打;而且朕已有安排,即使开战,咱也不惧他,放心吧("吾筹之已熟,非卿所知。突厥所以敢倾国而来,直抵郊甸者,以我国内有难,朕新即位,谓我不能抗御故也。我若示之心弱,闭门拒守,虏必放兵大掠,不可复制。故朕轻骑独出,示若轻之;又震曜军容,使之必战;出虏不意,使之失图。虏入我地既深,必有惧心,故与战则克,与和则固矣。制服突厥,在此一举,卿第观之!")。

萧瑀听了,将信将疑;又不好违旨,只得退了回去,提心吊胆的看着李世民隔着渭水和颉利对话。

果然不出李世民所料,颉利这趟原本就是想借着大唐权力更迭内部不稳之机,捞他一票而已,并没有太大的野心。可是看现在李世民软硬不吃的架势,他反而踌躇了。

(五)

李世民和颉利俩人在渭水河边儿聊了点儿啥,史书上没有记载;不过也不难猜,无非是李世民许下条件,给钱给粮给硬货,然后换取颉利撤兵。

之后的事儿就简单了,"是日,颉利来请和,诏许之。"

李世民想的很清楚,他现在急需的是什么?时间!突厥人要什么,钱!那就花钱买时间呗,只要给他几年时间把内部理顺,颉利算个毛线?!

有这个前提,双方谈判进行的很顺利,李世民在付出一定的代价后,换来了时间。

两天后,即公元626年8月30日,大唐皇帝李世民和东突厥可汗颉利在长安城西郊的渭水便桥上,签署了和平协议,双方斩白马立盟。之后,颉利率军撤出中原。一场大战就此偃旗息鼓。

但是,这个城下之盟给李世民的印象可是太坏了,一向英武绝伦、人当杀人、佛挡杀佛的李二兄弟将其视为奇耻大辱。

看着渐渐远去的突厥兵,李世民暗暗发誓,孙砸,等着吧,这笔账回头劳资一定要你连本儿带利的还回来!

李世民没有让颉利等太久。

公元629年8月19日,李世民正式下诏,组建远征军,以兵部尚书李靖、代州都督张公谨为正副总司令,北伐突厥。

看看李世民亮出的远征军阵容:

第一路,由北伐军总司令李靖亲自兼任总指挥,出定襄道;第二路,并州都督李勣、右武卫将军丘行恭为副,兵出通汉道;第三路,左武卫将军柴绍,兵出金河道;第四路,灵州大都督任城王李道宗,兵出大同道;第五路,幽州都督卫孝节,兵出恒安道;最后一路,营州都督薛万彻,兵出畅武道("并州都督李勣为通汉道行军总管,兵部尚书李靖为定襄道行军总管,华州刺史柴绍为金河道行军总管,灵州大都督薛万彻为畅武道行军总管,众合十馀万,皆受李靖节度,分道出击突厥。")。

再翻翻这些将领的履历,那叫一个牛逼闪闪放光芒~~

公元629年11月,10余万大军集结完毕,进入出发阵地,誓师北伐!

这场灭国之战如果全写出来至少得几万字;所以就用卢纶的《塞下曲》总结了——

月黑雁飞高,单于夜遁逃。

欲将轻骑逐,大雪满弓刀。

李靖一战,端了颉利设在定襄(今山西大同西北)的牙帐;打的突厥人狼奔豕突。

转过年儿,公元630年年初,颉利被俘,之后被押往长安。

(六)

好了,李世民一雪前耻了;咱也就可以把话翻回去说了。

为啥说唐朝也是天子守国门?

瞧瞧唐初的地图。

长安说是帝都,那跟前线有区别吗?

往小了说,不论是突厥武德九年那次抢劫,还是之后的渭水之盟;突厥骑兵跟哪儿来的?

河套地区。

河套地区

所谓河套地区,就是跨着黄河'几'字形上面那一横南北的地区。

河套平原一般分为宁夏青铜峡至石嘴山之间的银川平原,又称"后套"、"西套",和内蒙古阴山山脉以南的"东套""前套"部分。民谚"黄河百害,唯富一套",指的就是这儿(不过,此处现在的生态环境已然大不如前,很多地方已是荒漠或半荒漠状态。)。

而对于在北方蒙古高原上游弋的突厥人来说,阴山以南的河套地区那叫啥?那特么叫天府之国。水草丰美就不用说了;秋高马肥之际,突厥人从河套南下,700里,一个加速就能冲进关中平原(公元前141年,匈奴从河套出发、一天一夜奔袭关中,一把火烧掉了长安附近的甘泉宫;然后纵兵四掠;等抢够了,匈奴人大摇大摆的撤回草原。)。

而从河套到关中平原之间的鄂尔多斯高原和陕北高原,既缺乏降水,又缺乏地表水和地下水;换句话说,这片儿地方不宜居。

既然不宜居,就不可能驻多少兵;再进一步说,这就意味着没有什么能绊住突厥人的马蹄。

翻翻地图,突厥骑兵南下走的,几乎就是当年秦始皇修的从咸阳到河套九原的高速公路——秦直道。

秦直道

公元626年,颉利可汗率十万突厥骑兵南下;兵临大唐帝都长安。

关中平原那还了得?

自从秦孝公以来,到隋,关中平原多少年的经营;中间虽然有过战乱、动荡;但底子好,再生能力强;尤其是经历了隋文帝杨坚的开皇之治,关中平原要啥没有?可是再看北方草原上,那真就是要啥没啥了;手艺决定一切;套马的汉子你看着威武雄壮,不用多,你让他们俩月不吃盐试试,个个儿都得变成现在的娘炮。

说白了,这就像你们家很有钱,住大House,开大G;可偏偏隔壁摊上个穷横穷横的恶邻居;不抢你们家他们家就活不下去(其实不止是突厥,匈奴不也那样儿。)。

那怎么办?只能来你们家抢了。

说到这儿插一句,不知道别人,反正我一直对《狼图腾》作者那种"游牧民族强悍进取的狼精神,不断为汉民族输血,中华文明才得以发展且从未中断。"的论点持保留态度。抢劫就是抢劫;用不着说的这么高大上。

未完待续……

更多内容,可以关注“一元检史”,谢谢~

,