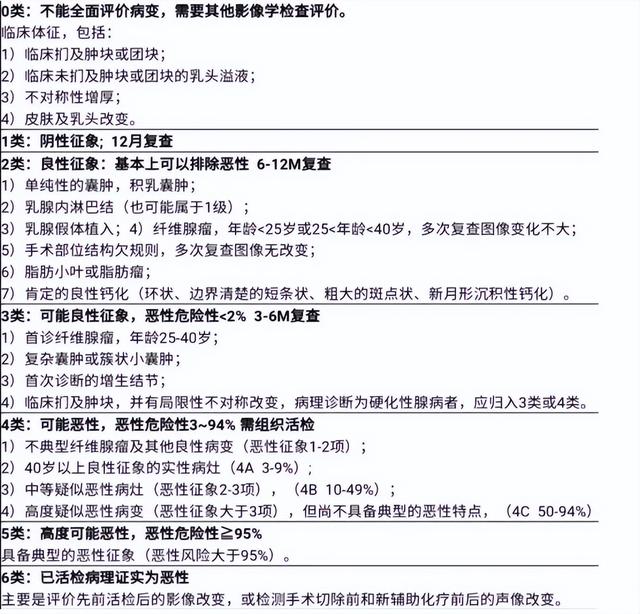

文学报 · 此刻夜读

睡前夜读,一篇美文,带你进入阅读的记忆世界。

中国艺术家的精神肖像,如果要描绘出来,究竟是什么样子?

作家黑陶在个人阅读中发现,如果将若干位无锡文化前贤的人格特点,拼接组合起来,竟然能够为这幅肖像,提供一份有意思的参考。

中国艺术家肖像

文/黑陶

刊于2022年10月20日《文学报》

痴:东晋顾恺之

痴,即痴迷,这是无锡艺术家顾恺之(348—409)的精神特征。

众所周知,有“才绝、画绝、痴绝”之称的顾恺之(小名虎头),是中国绘画史上最负盛名的画家之一,其“春云浮空,流水行地”的高古游丝描法、“以形写神”的艺术观念,为后世称颂。唐代杜甫诗赞:“虎头金粟影,神妙独难忘。”元代汤垕《古今画鉴》评:“顾恺之画如春蚕吐丝……细视之,六法兼备,有不可以语言文字形容者。”

顾恺之不仅是画家,还是诗人。“千岩竞秀,万壑争流,草木蒙笼,若云兴霞蔚。”他对当年会稽山川的描绘,令人神往。他的《四时诗》流传至今:“春水满四泽,夏云多奇峰。秋月扬明辉,冬岭秀孤松。”梁代钟嵘《诗品》,将之与陶渊明、嵇康等并列为“中品”,评其“文虽不多,气调劲拔”。

顾恺之杰出的艺术成就,并非凭空易得,而是来自于他的“痴绝”。

■ 顾恺之《斫琴图》局部(宋摹本)

无锡当地流传的一则民间故事,可以很好说明他的艺术之痴。

顾恺之的痴,表现为认准一件事,就全身心投入,执着不移。“虎头三岁死了娘”,他由祖母扶养成人。顾恺之特别想念母亲,当他开始学画时,发誓一定要画出一张母亲的容像。自己记忆中没有母亲的印象,于是他就问祖母、问父亲、问邻居、问认识母亲的其他人,请他们描述他阿娘生前的相貌特征和身体姿势。一张又一张,改了一遍又一遍,白天连着黑夜,不知道画了多少,终于有一天,祖母含着热泪,对近乎痴迷了的孙子说:你把你娘画活了!

当然,就顾恺之来说,他的痴,还表现在人事上,不过,这是他的生存智慧,是一种装痴。例如,他曾有一箱珍藏画作,寄存在东晋权臣桓玄处,后来去取时,画作已被桓玄窃取。不过顾恺之并不追问,只是自言自语:原来妙画通神,已经成仙飞天而去了。

顾恺之的痴,成就了他的艺术人生。

悯:唐代李绅

悯,即悲悯。唐代诗人、在无锡读书成长的李绅(772—846)给我们展示的,是艺术家的悲悯情怀。

李绅个子偏矮,当时人以“短李”称之。《新唐书·李绅传》:“李绅,字公垂……为人短小精悍,于诗最有名,时号‘短李’。”

在中国诗人中,李绅官做得很大,他做过宰相,与同时代诗人元稹、白居易等人交往密切。白居易曾有“笑劝迂辛酒,闲吟短李诗”之句,说明李绅在同代人中的诗名,同样很大。

清人贺裳《载酒园诗话又编》:“短李以歌行自负,乐天亦称之。又少以《悯农》诗见赏于吕温,今二绝盛传,吕之鉴赏真是不谬。”

李绅发达前所写的《悯农》诗,确实是他不朽的传世之作。全诗如下:

其一

春种一粒粟,秋收万颗子。

四海无闲田,农夫犹饿死。

其二

锄禾日当午,汗滴禾下土。

谁知盘中餐,粒粒皆辛苦。

这是中国诗歌史上,超越文学圈,在社会面广泛流传的少数作品之一。

《悯农》也完美诠释了当代诗人流沙河总结的一个古诗公式:诗=画 说。即一首典型的古诗,由具象的画面和抽象的议论组合而成。《悯农》两首就是这样,开头两句是画面,后面两句是议论。“四海无闲田,农夫犹饿死”“谁知盘中餐,粒粒皆辛苦”,此间表达的李绅对农夫、对底层劳作者的真切悲悯,摇动人心。

尤其是“谁知盘中餐,粒粒皆辛苦”句,与李白“举头望明月,低头思故乡”一样,语浅意深,人人心中有而笔下无。这类诗歌,由个人说出,却成为人类共同的感慨和喟叹,成为了中国文化的情感结晶。

虽然史传李绅后来生活奢侈,滥施官威,但从《悯农》文本而言,展示出的,确实是一位诗人浓重的悲悯情怀。

艺术家必须是山川万物、人世社会之器官,艺术家只有超越了一己小我的私人情感,与万物、人世同悲喜,才能拥有最广泛的历史回声。

节:南宋蒋捷

南宋蒋捷(约1245—1305后)的突出之处,在于他的节,令后人敬服的气节、节操。

蒋捷是有宋一代最后一科进士科的进士,时在南宋咸淳十年(1274)。

在中国文学史上,蒋捷是留下名句、名篇的杰出诗人。

名句是:“流光容易把人抛,红了樱桃,绿了芭蕉。”(《一剪梅·舟过吴江》)

名篇是《虞美人·听雨》:

少年听雨歌楼上,红烛昏罗帐。壮年听雨客舟中,江阔云低,断雁叫西风。

而今听雨僧庐下,鬓已星星也。悲欢离合总无情,一任阶前,点滴到天明。

个人以为,蒋捷的“听雨”和南唐后主李煜的“春花秋月何时了”,是中国词史上并列冠军的两首《虞美人》。

蒋捷考中进士不久,南宋即覆亡。亡国期间,蒋捷一度流亡于太湖流域,“望断乡关知何处?羡寒鸦,到着黄昏后,一点点,归杨柳”“明日枯荷包冷饭,又过前头小阜”,这是他流亡生活的真实写照。

深怀亡国之痛的蒋捷,入元之后,隐居不出,人称“竹山先生”。有数位元朝官员向朝廷举荐蒋捷,所谓“交章荐其才”,但蒋捷心志鲜明,遁迹不就,坚不仕元。拒绝的原因,是他内心认定,易代之后,“人间富贵总腥膻”。

从宜兴望族的富公子,到颠沛流离的异乡客,再到心如止水的亡国遗民,蒋捷的一生,在国家危亡民生多艰的日子里度过。他的隐逸流亡之作,充满了高洁之志、人生之慨。

在常州《蒋氏家乘》中,刊有蒋捷像及像赞,蒋捷的赞辞有:不事二主,永矢一贞;竹方节劲,卓哉如生。

气节、品德,是艺术家立身之本。清代《艺概》作者刘熙载说:“高韵深情,坚质浩气,缺一不可以为书。”作为南宋遗民,蒋捷坚贞不屈的气节和操守,在史册中永留芬芳。

无锡隔壁的湖州,与赵宋皇室有血缘关系的赵孟頫,同样由宋入元,但江山易色后,赵氏仕元,虽然其书法成就极大,但终因气节不够,被人诟病。他最后对自己的总结,也是“一生事事总堪惭”。

逸:元代倪云林

谈到无锡大画家倪云林(1301—1374),无法避开他的逸。倪云林之逸,就是超逸,就是超拔于世俗日常生活的独特精神姿态。

“先生癖人也,而洁为甚”(陈继儒)。洁,即世之所谓倪云林之洁癖,是其逸的显性特征。

前人书载,倪云林洁病,自古所无。晚年倪云林避地苏州光福徐氏。一日,徐氏与云林出游,偶饮七宝泉,倪云林尤爱泉美。此后,徐便命人为倪云林日汲两担,前桶以饮,后桶以濯——云林认为,前桶干净,后桶恐被担水人秽气所污。徐氏家去泉五里,奉之者半年不倦。

倪云林归无锡后,徐氏往谒,慕其著名的清閟阁,恳之得入。偶出一唾,云林急命仆绕阁觅其唾处,不得,因自觅,得于桐树之根,遂立刻让家仆扛水洗其树不已。徐大惭而出,其不情如此。

除了上述,倪云林之洁癖还在于:盥洗一次,常要易水数十次;文房什物,要求两书童轮转拂尘,须臾弗停;家里园中花叶堕下,则以长竿取之,恐人足侵污花圃;等等。

倪云林之洁,不仅在生活上,更体现在精神人格上。吴王张士诚弟张士信,闻倪善画,使人持绢,助以重币,欲求其画。云林怒曰:“倪瓒不能为王门画师!”张士信深恨之。一日,张士信与人游太湖,闻近旁小舟中有异香,傍舟近之,发现竟然是倪云林。张士信大怒,即欲手刃之。诸人力为劝解营救方罢,然犹鞭倪数十,云林竟不吐一语。后有人问为何沉默如此,倪云林答:一说便俗。

倪云林狷介孤傲,不登权贵之门,不与俗士交游。他喜清静,“衡门昼闭,径无来迹”。

■ 倪瓒 《渔庄秋霁图》

倪云林的超逸和洁净,表现在他的绘画上,便是“仆之所谓画者,不过逸笔草草,不求形似,聊以自娱耳”,他追求的,只是“聊写胸中逸气”。

周南老在《元处士云林先生墓志铭》中说他:“每雨止风收,杖屦自随,逍遥容与,咏歌以娱,望之者识其为世外人。”

倪云林早已看透:“昔之富贵利达者,其绮衣玉食朱户翠箔,转瞬化为荒烟,荡为冷风……此身亦非吾之所有,况身外事哉?”他向往的,是“只傍清水不染尘”的岁月和生活。

倪云林,初识为“迂”,久之,则恍然叹为“高士”。

“清高绝俗、高逸旷达”(楚默),倪云林独具之艺术家风神,就这样存留在中国人心中,让所有拥有领悟力的后来者,感佩、自励。

野:明代徐霞客

徐霞客(1587—1641),人如其名号,是云霞之客。野,是他的人生情状、精神情状。

这里的野,就是任野,就是任性、纵情于自我寻找的野道,就是不走众人皆走的寻常路。

在徐霞客时代,一般人的正途,就是学而优则仕,谋求科考成功,金榜题名,光宗耀祖。

而徐霞客,却身许山水,心寄天下。他的一生,从万历三十五年(1607)21岁第一次离家泛游太湖开始,直到逝世前一年即崇祯十三年(1640),因疾从西南被送归故里,前后30余年,几乎一直在不断行走。他手攀星岳,足蹑远荒,东渡大海登普陀,西抵秦陇攀华山,北览恒岳,南至南海,西南直到滇西边陲,“驰骛数万里,踯躅三十年,足踏天下半”。

徐霞客的行走,是“不避风雨,不惮虎狼,不计程期,不求伴侣,以性灵游,以躯命游”,真正可谓“亘古以来,一人而已”。

清代学者、当时文坛巨擘钱谦益赞徐霞客游记:“此世间真文字、大文字、奇文字……天壤间亦不可无此书也。”

“癸丑之三月晦,自宁海出西门,云散日朗,人意山光,俱有喜态。”这是《徐霞客游记》开篇的第一句话,时为公元1613年5月19日。现在,这一天成为了“中国旅游日”。

徐霞客不走众人皆走的寻常路,任性于个人野途,而成为杰出的地理学家、旅行家、文学家,这其中,当然与其心性、兴趣有关。徐霞客少年读书即“特好奇书,侈博览古今史籍及舆地志、山海图经以及一切冲举高蹈之迹,每私覆经书下潜玩,神栩栩动”。早年就立下“丈夫当朝碧海而暮苍梧”的旅行大志。

但与此同时,徐氏家族的科场悲剧,也是徐霞客不走“正道”,选择这条荆棘之路的客观原因。累代的科考失利,是徐氏家族的巨大阴影和刻骨之痛。

按父亲、祖父、曾祖、高祖、天祖、烈祖辈分排列,我们来简单回顾一下徐氏家族数代人的科场悲剧。

徐霞客天祖徐元献,中举人后次年会试落第。返归故里更加发奋勤读,因用功过度,积劳成疾,年仅29岁就不幸辞世。元献父亲、即徐霞客烈祖徐颐,因痛子之丧,悲伤失度而病逝。

高祖徐经,为元献之子。也中举人,后与唐伯虎同舟北上参加会试,不幸,被诬以“贿金得题”,终致被革去功名,废锢终身。后客死京师,年仅35岁。徐元献、徐经父子,因科场事相继英年早逝,对徐氏家族科场追逐是致命打击。

曾祖徐洽,科场不利,每次名落孙山。

祖父徐衍芳,作为徐洽五个儿子中的长子,一心想在祖上累试失意之后,能一雪科场失败之耻。但刻苦攻读之后,同样屡试不中。而且兄弟5人中,竟有三人因科场失意而死。其父徐洽也因连丧三子,悲痛过度而逝世。

到徐霞客父亲徐有勉,已经决意不再参加科举考试,而以园林山水自娱。所以对待儿子徐霞客,同样没有科举入仕的要求,而是任其发展天性,徐霞客因此终成一代“东方游圣”。

与徐霞客相类似,同样不走寻常路而获成功的,还有无锡籍现代历史学家、教育家钱穆(1895—1990)。钱穆同样可以归于“野”,他完全不是科班出身,只上过小学、中学,然后历任小学、中学、师范、大学教师。凭借刻苦自学,成就为一代宗师,与吕思勉、陈垣、陈寅恪并称为“史学四大家”。

退:清代蘅塘退士

退,即谦退。中国艺术家以谦退为美德。无锡艺术家中,谦退的代表,当推孙洙(1711—1778)。

孙洙是谁?他就是自号“蘅塘退士”,中国流传最广、影响力最大的文学选本《唐诗三百首》的编选者。

孙洙自幼家贫,隆冬时节,家里没有钱财买炭火取暖,他便根据五行相生原理,在读书时,“恒以一木握掌中,谓木生火可御寒”,以此心理取暖,抵抗寒冷。

天道酬勤,孙洙科举之途顺利,先后中秀才,中举人,中进士。他做过几个地方的知县,官声很好,每当卸任之时,百姓攀辕不舍,为他送行。直至告老还乡,仍两袖清风。

鉴于当时通行的《千家诗》“工拙莫辨”,孙洙决定编选一部唐诗选集取而代之。在夫人徐兰英的协助下,于乾隆二十八年(1763),全新的唐诗选本《唐诗三百首》终告完成。《唐诗三百首》共选入唐代诗人77位,计313首诗。由于所选作品体裁完备,雅俗共赏,刊行后广为流传,“几至家置一编”。

在这册倾尽心力的唐诗选本编妥后,孙洙的郑重署名是:蘅塘退士。

是甘为“退士”,而非“进士”,名号之中,寄寓了孙洙的真实内心和人生价值取向。

无锡籍当代学者钱钟书(1910—1998)亦是如此,他淡泊名利,甘于寂寞,恪守谦退之道。

钱锺书之退,最有名的一句话,由杨绛记载在《记钱锺书与〈围城〉》里,这句话是钱锺书对欲想求见的一位英国女士说的:“假如你吃了个鸡蛋觉得不错,何必认识那下蛋的母鸡呢?”

当年,钱锺书家乡无锡准备修复他的旧居对外开放,病中的他获知消息后,明确反对,他叮嘱杨绛写信给无锡地方领导:十分感谢乡亲们对他的厚爱,但不同意为他修纪念馆,认为没有必要。

法国政府欲颁授勋章给钱锺书,嘉奖他对中法文化交流的贡献,但他认为这是孟子所谓的“不虞之誉”,自己素无此劳,而婉言力拒。

美国普林斯顿大学、哈佛大学、哥伦比亚大学、芝加哥大学等著名大学,都曾“礼隆币重”,邀请钱锺书前往讲学,但均被一一敬谢。

钱锺书在给好友、哥伦比亚大学东亚语文系夏志清教授的信中,曾这样说:“来书不以弟之辞谢赴美讲学为非,其高识洞鉴,不同俗见。愚夫妇虽名心未尽除而皆世缘较淡,求之人事者亦不多,老年得此生涯已出望外,只愿还读我书而已。”

中国艺术家之退,是修养、胸怀、格局。他们以退,完成了各自艺术上的纯粹进击。

傲:现代徐悲鸿

傲,是傲骨,是傲岸。傲之无锡艺术家,以徐悲鸿(1895—1953)为表率。

傲,是真正艺术家不可或缺的精神元素。这里的傲,不是浮在外表的浅薄傲气和傲慢,而是一种内在的自信自强,一种精神上的自我傲岸。

现代中国画大师徐悲鸿,有两句阐述傲的名言,流传甚广。

其一,“人不可有傲气,但不可无傲骨。”悲鸿此言,恐脱胎于清代安徽歙县人张潮《幽梦影》中的句子:“傲骨不可无,傲心不可有。无傲骨则近于鄙夫,有傲心不得为君子。”

其二,“独持偏见,一意孤行。”

一身傲骨,一意孤行,真正的艺术家,当作如是观。

徐悲鸿之傲,建筑在向外师法造化,于内涵养自我、博大自我的基础上。

徐悲鸿强调师造化:“苟有以艺立身之士,吾唯以诚意请彼追寻造化,人固不足师也。”

徐悲鸿强调艺术家的内在修养:“夫人之追求真理,广博知识,此不必艺术家为然也。唯艺术家为必需如此,故古今中外高贵之艺术家,或穷造化之奇,或探人生究竟,别有会心,便产杰作”“艺术家应更求广博之知识,以美备其本业,高尚其志趣与澄清其品格”。

徐悲鸿这种艺术之傲、精神之傲,并非个例。在无锡地域,这是一派蔚然可观的清正脉流。

■ 徐悲鸿《桂林山水》

和徐悲鸿一样在20世纪20年代留学法国,中国抽象油画的拓荒者吴大羽(1903—1988),虽一生坎坷,但始终信念不变:“作品是艺术家脱口而出的自己的语言,人家说过的,我不说。”“自己的分量,不必由人上秤。”

比徐悲鸿、吴大羽小一辈,同为宜兴老乡,在20世纪40年代同样留法学画的吴冠中(1919—2010),其画,名满中西,其人,傲骨铮铮。不管别人听了是否顺耳,他总是不识时务地说真话。吴冠中夫人朱碧琴曾经这样说他:“他总是那么天真、认真!几十年如一日地天真,使他成为美术界受误解最深的人。”

还有无锡当代画家、风水学家董欣宾(1939—2002),他的“五十题照”是一首诗,题目赫赫就是《时空里我必将永恒》。“时空里我必将永恒”,一般人这样自视,未免可笑,但如果认真读了董欣宾的画、书、人,就会感到,他的这种自信和骄傲,不仅令人感动,而且让人油然而生一种肃穆之情。

作为艺术家,生活中待人处事应该诚敬谦逊,但在艺术上,必须有内在的傲岸和傲骨。无此,骨头就是软的,作品就是可疑的。

痴、悯、节、逸、野、退、傲。

这七个汉字,扩展成词,就是:痴迷、悲悯、气节、超逸、任野、谦退、傲岸。

用此七字或七词,几乎,就可以摹绘出一幅中国艺术家理想的精神肖像。

新媒体编辑:何晶

配图:摄图网

每天准时与我们遇见的小提示: