小鹏汽车的一个温情营销“翻车”了!而这个“翻车”事故,本来是在发布之初就可以避免的。

01.何小鹏温情文案遭质疑10月19日,小鹏汽车创始人何小鹏在其实名认证的个人微博分享了一段小鹏G3老车主换车的温馨故事:

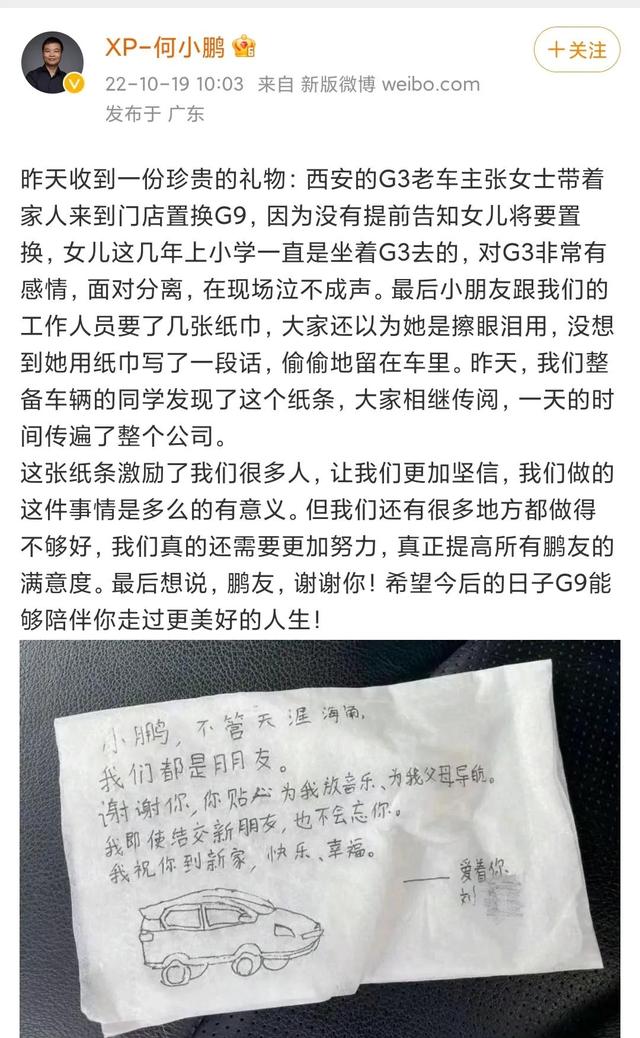

昨天收到一份珍贵的礼物:西安的G3老车主张女士带着家人来到门店置换G9,因为没有提前告知女儿将要置换,女儿这几年上小学一直是坐着G3去的,对G3非常有感情,面对分离,在现场泣不成声。最后小朋友跟我们的工作人员要了几张纸巾,大家还以为她是擦眼泪用,没想到她用纸巾写了一段话,偷偷地留在车里。昨天,我们整备车辆的同学发现了这个纸条,大家相继传阅,一天的时间传遍了整个公司。

网友看后,有些着实被感动了,但更多网友和博主却开始了“挑刺”之旅:这其中的不合理之处太多,从而开始质疑小鹏汽车在搞温情营销。

不少人提出了各种质疑:

1.昨天还在西安的纸条为何在今天就到达了广州?

2.在信息技术如此发达的现在,为何纸条要人手传阅?

3.这文案,是一个小学生女孩的视角吗?

目前,小鹏汽车创始人何小鹏还没有对于这些质疑作出回应。

这营销方式甚至也是遭到了小鹏汽车老用户的反感,有用户直言:真是尴尬到家……

02.非虚构写作是营销传播大忌无论此事是真是假,小鹏这次温情营销案例都犯了企业传播管理中的大忌,造成传播风险也就理所当然了。因为,非虚构写作是营销传播中的大忌。

非虚构写作这一概念,最早被西方文学界所引用,被称之为“第四类写作”,这种文学形式因其特殊的叙事特征被誉为新的文学可能性。

非虚构写作被更多人关注,应该源自2015年,诺贝尔⽂学奖⽩俄罗斯作家、记者斯韦特兰娜·阿列克谢耶维奇获此荣誉,她的代表作有《切尔诺贝利的回忆:核灾难⼝述史》。她的获奖被评价为“非虚构写作者的一次胜利”。

此前,我们国家普遍把纪实文学、以及后来提出的、很有争议的“应用写作技巧优化”,归类为“非虚构写作”,但很多会因为应用不恰当而“翻车”,比如,关于非虚构写作的一个段子,就是生动描写一个孤独的死者生前的内心独白——作者你咋知道的?明显是你自己编的啊。

前段时间《二舅》视频翻车事故,也很能说明问题了。

《二舅》有原型,但是,肯定有些细节是作者在原型基础上,加上了自己的润色,而这润色,却是最容易成为“翻车”的槽点,细节有一点被发现不合情理,就会被“网络追问者”无限放大,以至最终会造成“老鼠屎效应”,整个作品真实性就会被质疑。

小鹏这个温情营销案例也触碰了“非虚构写作”。

竟然要打真实用户的主意,想让用户的未成年女儿来给公司做温情代言……如果是真的,那么,要付给人家代言费的,如果是假的,那就是要坐等“翻车”咯!

03.给小鹏温情营销案例开个药方任何一头驴都可以踢倒一个谷仓,但是建造谷仓,驴就不行了。所以,只挑刺不开“药方”的评论,只能属于“吐槽”。

那么,小鹏这个温情营销案例,想避免“翻车”,如何表达以及传播呢?

在美国,非虚构作家要比传统作家富裕得多。这也侧面印证了真实的故事更有价值,但是也同时说明,“真实”是非虚构写作的基石,不能践踏“真实”,尤其企业营销文案更不能蹭这个写法,否则,靠假故事兑现的价值,需要更多的补救措施给“吐”回来。

有小鹏用户直接表示:

新能源车的厂商营销总是这么别出心裁,唉老老实实卖车不好吗?

可见,对品牌造成的伤害绝对要比赚来得多吧?

那么,小鹏这个案例,当初应该如何表达如何发布?

这虽然属于“事后诸葛亮”式的药方,但对于其他企业传播管理,会有警示作用的。

首先,这个故事如果有原型,那就要提前和故事原型车主商量,做形象代言人,付费还是不付费,双方约定即可,这是真实的基础;

第二,公司高管不要发这种自己感动自己的蹩脚文案,而是应该——拍视频。这个故事,可以拍视频,让女孩一个人偷偷对着车说——不过,要换成孩子的视角,把营销推广的语言“你贴心为我放音乐、为我父母导航”换掉,这种企业视角、孩子根本不懂的事,不要说了,文案用点心的诀窍是——不要总想写老板满意的句子,要用孩子的眼睛去看(这比较复杂,在此不便展开来赘述)。

第三,一定要标明“广告,故事情节为剧情需要”。

至此,因为是真车主孩子出镜,又标明“广告”,真假虚实就不会引起网友的质疑和猜测了,同时,也正经传达了品牌形象。

有人说,那不是要花钱吗?小鹏这样,由创始人发个免费文案,多省钱?还能成为事件营销的由头。

可是,这种小聪明的传播方式,其中隐含的不真诚,你以为受众能看不出吗?

而且,就这企业传播管理能力、文案能力,还能指望继续做“事件营销”吗?

,