自古徽州人好戏曲,因为徽州的文化以儒家思想为本,经商为途。徽州人外出经商发家致富以后,会将相当的财力和精力用于文化消费。“贾而好儒,贾而兼儒”,是徽州独特的文化现象。

自元末以来,徽州人一直把昆曲视为戏曲正宗,许多徽州的官僚、文豪、巨商喜好昆曲,投身昆曲创作、研究,甚至办家班,以“鞠蹴、技击、倡优杂戏”来招待宾客。 明末吴地发展起来的昆曲盛行全国,许多著名的戏曲艺人都进入了徽商的他们的家班,故有“吴徽班”之称。

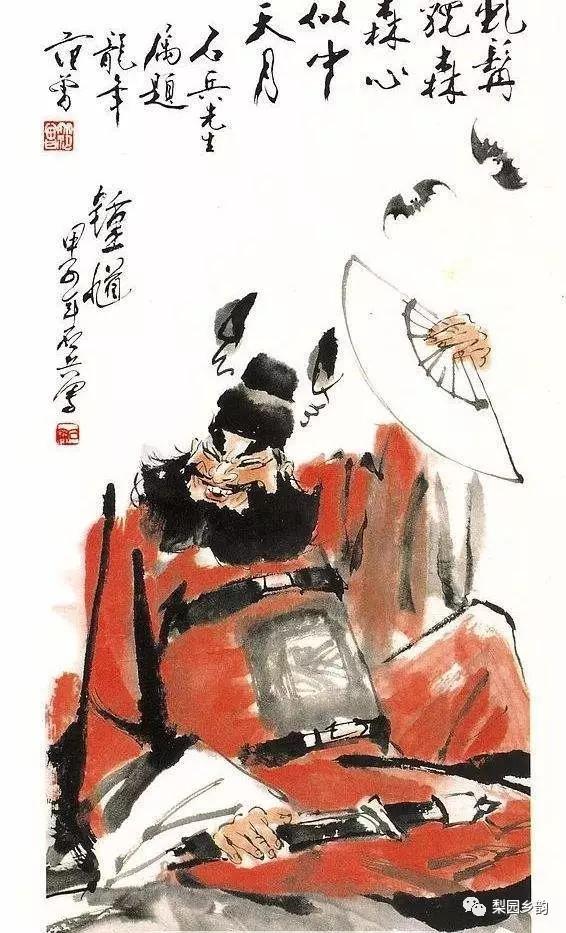

(徽班进京)

徽州山多地少,不适合农业生产。有积蓄者常携资外出经商,贫困者往往卖身学艺。 在明清时期,唱戏是一种“贱业”,戏曲艺人在经济上要靠商人的支持,并为他们提供娱乐和精神产品。 这是徽州文化的特点,也是徽商对戏曲的贡献。

“徽俗最喜搭台观戏”。为了满足声色娱乐需要,许多豪商大贾都养有家庭戏班。 康熙时,扬州徽商家班最著名的数徽商汪季玄的家班。 汪季玄本身精通戏曲音律,有很高的艺术修养。 他为了使家班能演唱纯正的吴音,不仅请来曲师教唱,而且从江苏买来女童学戏。 他们家的戏班演出《牡丹亭》时,“能飘飘忽忽,另番一局于飘 渺之余,以凄怆声调之外,一字不遗,无微不极。 ”

乾隆年间,以梆子腔、皮簧腔为代表的花部戏曲在各地盛行,对昆曲造成了极大的冲击。乾隆皇帝六次南巡,都在扬州停留,为了满足皇帝的娱乐需要,徽商江鹤亭征集四方名角,为皇帝表演,龙颜大悦,江鹤亭也因此得到了皇帝的旌表。

徽班演唱的声腔以昆曲为主,兼唱吹腔、高腔、乱弹;自花部戏曲盛行之后,又吸收了花部戏的西皮、二黄,使得徽班诸腔杂陈、兼容并蓄,能立足于剧坛达百年之久。

乾隆朝的扬州是全国戏曲活动的中心。自康熙时开始,随着手工业 、商业 、运输业和盐业的发展,扬州的经济文化得到大幅发展,造成了戏剧艺术繁荣的基础。 康熙南巡及乾隆六下江南,都曾在扬州停留,这里的徽州盐商们征歌选舞,邀集各地诸腔杂调的戏班供奉承应,促成了扬州戏曲事业的兴旺,使扬州成了全国的戏剧中心。

徽班是由徽商出资经办的戏班,主唱的是徽戏二簧调,但班中的演员并非都是安徽人,也吸收了许多其他地区的艺人。演唱的声腔除二簧调外,还有昆腔、秦腔 、梆子和京腔等等。

在徽班霸占扬州剧坛的同时,北京剧坛的局面是多种戏曲声腔彼此争胜。先是昆曲,后是京化的弋阳腔,再又是秦腔,都在北京获得过成功。

乾隆五十五年秋天,为庆祝皇帝八旬寿辰,扬州盐商江鹤亭组织了一个名为"三庆班"的徽戏戏班,由艺人高朗亭率领进京参加祝寿演出。这个徽班以唱二黄调为主,兼唱昆曲、吹腔、梆子等,是个诸腔并奏的戏班。这次北京的祝寿演出规模盛大,自西华门到西直门外,每隔数十步设一戏台,南腔北调,四方之乐,荟萃争妍。在这场艺术竞赛当中,进京的三庆徽班是最引人瞩目的一个戏班。

徽班能在北京立足并不断来自自身的某种优势。徽班是多声腔表演团体,戏班里不只唱一种声腔,除了给北京观众带来安庆二簧调等新鲜曲调外,还能兼唱京腔、秦腔、昆曲和时尚小调,有利于争取不同的观众。 雅爱昆曲的文人士大夫们本来对地方戏曲抱有一定的偏见,闻徽班 “间以昆戏”后,都受到了极大的震动,写诗赞曰: “戏剧场中贵肖真,毋贪艳冶可怡人。哀音妆出悲肠断,确像当年肉亲 。”

底层百姓大多天性喜爱热闹,很多人嫌昆曲冷清难懂,所以听到其他戏班唱昆曲,“便哄然散去”。但这些底层观众却被徽班的多声腔吸引,剧场气氛相当热烈,出现了“肩摩膝促,笑语沸腾。”的景象。这是徽班“联络五方之音”的结果,没想到也联络了观众的心。

徽班在声腔上的兼包并容 ,也表现在人才吸纳的开放上 。只要是有特长的演员,均可加入徽班,并不因为籍贯而受到歧视。 徽班长期坚持联络五方之音,出名的艺人高朗亭、邱玉官、江金官、 苏小三等等,都是“昆乱俱妙”,又能“跌扑矫健自由”。很多徽班演员学书习画,并将书画才能用于戏剧中。春台班的名伶范秀兰演《马湘君画兰》时,当场“洒翰如飞,烟条雨叶 ,淋漓 绢素”,引起观众的轰动。

徽班演的兼容并包,得力于徽商的支持。 明、清徽商豪富,戏曲是他们援结豪贵的一种手段。 徽商对待各种戏曲声腔比较开放,既把昆曲奉为雅部,又不排斥花部诸腔等地方戏。 两淮盐务总商江鹤亭从事盐务四十年,“凡抵候南巡者六,祝皇太后万寿者三”,深得乾隆宠信。 他从北京延请名伶魏长生南下,对扩大花部的社会影响起了很大作用。原来扬州皆重昆腔,外地的梆子腔、 二簧调、 高腔等只能在城外四乡演唱,自江鹤亭延请魏长生组织春台班后,大大的提高了花部的地位。 花部诸腔中来自安庆的二簧调很快为春台班吸收,形成“花”、“雅”声腔并蓄的新特点。

乾隆八十大寿时,进京祝寿的徽班多为昆腔班,而昆腔又多雅静, 所以进京的徽班都准备了花、雅两部数出大戏,做到有“花”也有“雅”。春台班、三庆班既能唱二黄腔、京腔、秦腔,也能唱昆腔折子戏。所以有人说三庆班等戏班是以“安庆花部合京、秦两腔”而入京的。如无 “戏艺”,自然无法在京城立足。

京剧的主要声腔是西皮、二黄,可以肯定的是,西皮二黄是由徽班带到北京的,但西皮二黄并非产于徽州。 西皮是秦腔演变为襄阳腔而成,湖北人称为“皮”,“西皮”的意思是从西边传来的唱腔。 二黄源于黄陂、黄冈、黄安一带,由弋阳流传到安徽后演变为四平腔,再由四平腔演变发展而来。湖北的黄陂、黄冈、黄安与安徽的安庆、徽州以及,江西的弋阳相距不远,“西皮、二黄”是三个省份戏曲唱腔综合吸收和发展的产物,并由徽班艺人带到北京,流传到全国各地。

由于进京徽班吸收了昆腔、秦腔和扬州乱弹等艺的术,并经过变化吸收,使进京的徽班唱腔日趋完臻,最终成为一种昆、乱兼备,诸腔杂陈的演出团体。虽然乾隆时刚进北京的徽班主要唱的是“乱弹腔” ,但随着时间的推移,嘉庆以后, 徽班不少演员便以擅唱昆、乱两腔而著名。

“ 乱”是 “乱弹腔”的简称,腔调以 “安庆二黄” 为主,并在许多地方借鉴了“扬州乱弹”的表现形式,其声腔分为以笛伴奏的 “吹腔 ” 和以月琴伴奏的“秦腔”两种,也叫作 “梆子乱弹腔” 。扬州乱弹腔和陕西的秦腔同出一源,都以月琴为主奏乐器。 徽班能在北京取得成功,没有江苏的昆腔和扬州乱弹的配合,是难以实现的。

徽班的唱腔在嘉庆年间逐渐形成一致,基本上各种声腔可以同台演出。对于徽班来说,皮、簧结合有两个阶段: 一是徽、秦合流 ,二是徽、 汉合流 。徽班进京之初,以安庆花部合京、秦两腔为主,这种改进后的吹腔被北京观众称作“新出秦腔”。吹腔本用笛子伴奏,徽班在嘉庆年间把它改用胡琴伴奏,其唱腔风格逐渐柔媚低回,形成了一种新的“徽调”,又可称为“汉调”。这一重大转化,可以用八个字来总结:“班曰徽班,调曰汉调”。

这种汉调新声很快在徽班中流行开来 ,因为它是对来自徽、 秦声腔的一种改造,同徽班所唱的曲调属于同源异流, 所以演员们改调并不困难。 此后, 徽班艺人对其进行了一番综合溶化, 使二簧腔和西皮腔都能以丰富的板式、优美的旋律成为主要演唱曲调 , 并达到风格上的既有二黄深沉柔和与西皮刚劲明快的强烈对比,又能做到可以在一剧中合用的和谐统一,基本完成了曲调的定型。

选择皮、簧为主并不是形成京剧的唯一标志。 皮、簧流布甚广,京剧能同它们区别开来,是因为在表演过程中皮、簧的京韵化。 字音的变化就是一个重要的原因。原本南方来的徽班唱起二簧时,尚吴楚之音;但为了适应北京的市场,“悦京师之耳,故概用京音”。

为了迎合北京的观众,皮簧的主奏乐器经历了笛子到胡琴的变化。和胡琴相比,笛子在腔调之转折时欠灵活 , 妨碍声腔的发展 ,故而以胡琴代笛子。 经过一批琴师的努力, 胡琴改进成为“京胡”,演奏技巧也达到新的高度, 使京剧音乐的风格更为鲜明。 皮簧腔的京化,是为适应京师观众的审美需要而作的变化和创造。

在徽调与汉调基础上形成的京剧,主要声腔西皮、二黄与汉调、徽调相同。 但京剧吸收了宫廷艺术的营养,受到最高统治者的赏识,继而得到中上层戏曲观众的响应和支持,不少文人参与了艺术创作,在演员与观众的互动中不断进步发展,涌现出一批又一批的优秀演员和杰出作品,赢得广大观众和巨大演出市场。 而徽调和汉调与京剧相比则相形见绌,艺术上逐渐萎缩,从业人员逐渐改唱京剧,演出市场逐渐被京剧占领。京剧也渐渐成为中国的国剧,赢得了无数观众的喜爱。

,