邓氏家族原是珠江口的“引水人”,也即最早与西洋人打交道的中国人;邓世昌的妹妹嫁给了十三行巨商潘氏后人;邓世昌与“韦小宝”原型韦宝珊同在香港中央书院读书;邓家所开“祥发源”报关行或与招商局陈氏家族有关。这些尘封遗事,构成了邓世昌投身海军的家庭与社会背景,迄今未见史学界讨论过。

水上人引水

中山大学程美宝教授曾用一篇开创性的论文《水上人引水——16-19世纪澳门船民的海洋世界》,刷新了对珠江口水上居民(疍民)的认识。该文广征中外文献,指出在16-19 世纪华洋海上贸易的格局中,珠三角船民在其中担当一个十分重要的角色,即“引水人”。“垄断这些引水业务的,无疑是熟悉水性、平日大多以捕鱼为生的水上人,他们在海上的群体组织力量,实不可小觑。”

自乾隆二十二年(1757)实施“一口通商”制度,形成中外贸易的“广州体制”,洋商在交易季节来到广州十三行地区进行贸易,非交易季节定居澳门。洋船抵达珠江口,即须雇请中国“引水人”带领,穿过复杂的珠江水道,抵达位于黄埔的粤海关挂号口;洋行“大班”及其随员进入省城西关“十三行”地区进行交易。

1930年代珠江航拍图

珠江口的“引水人”,是“一口通商”时代最早见到洋人的中国人。他们原来都是疍民(水上居民),向江海讨生活,在从事捕鱼、取蚝等行业外,少数脑筋灵活者,学到简单的Pidgin葡语、Pidgin英语(16-19世纪在广东沿海通行的中外贸易混合语言),充当洋船的引水人。世居东莞虎门怀德乡的邓世昌祖辈即从事这一行业。

拙文《邓世昌家世新说》(2016年1月21日“澎湃新闻•私家历史”)引用《鸦片战争前中英交涉文书》,指出邓世昌祖父邓景能是珠江口的引水人。《林则徐集•公牍》另一条资料显示,邓景能之父(即邓世昌曾祖父)邓成兆同样从事引水行业;邓成兆在鸦片战争前夕香港发生“林维喜事件”之际,帮林则徐送信给英国领事义律,要求交出英国凶手。林则徐与邓廷桢于道光十九年七月二十一日(1839年8月29日),在给新安县(今深圳宝安)知县的札文中说:

照得本大臣、本部堂于七月十四日,发给英夷领事义律谕帖一件,交澳门蒋署丞转谕。经该丞遣引水邓成兆送往义律寓所,义律闭门不纳,随即于十五日潜逃出澳,该引水复赶赴舟次,将谕交给义律,伊仍坚拒不收。(《林则徐集•公牍》第133页)

当时属澳门同知、粤海关管辖的引水员,具体负责传递中国官方文书给夷人。义律采取拖延策略,故意不收邓成兆送来的林则徐谕帖,逃离澳门;邓成兆责任所在,奋力驾船追赶,追上以后,义律仍坚拒不收。

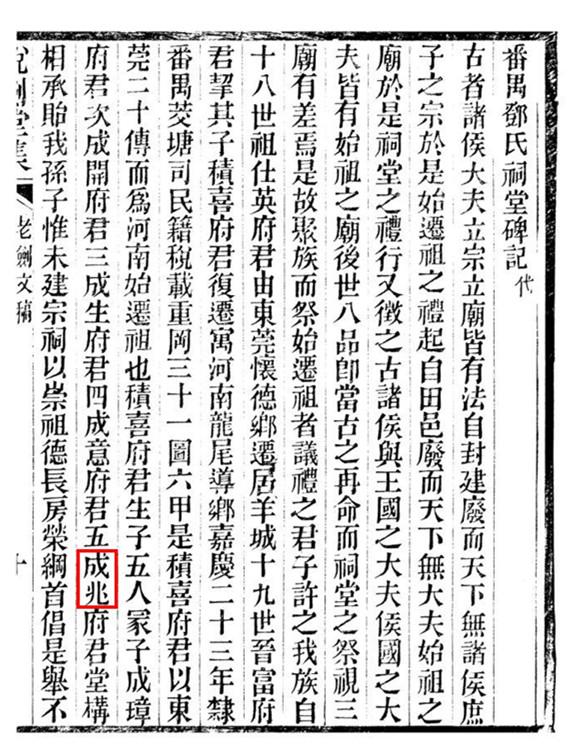

邓成兆为邓竟能的父辈,可从十三行后人潘飞声所撰《番禺邓氏祠堂碑记》中得到证实。邓氏家族从东莞始迁祖算起,到移居广州的邓积喜为20世,邓积喜生子5人成璋、成开、成生、成意、成兆,为21世;邓世昌祖父邓竟能22世,父邓端甫23世,到邓世昌为24世。这个世代,与邓敏扬供稿的删减版《邓氏家族谱》(广州市海珠区政协编《气壮山河》第39页)相符。

《番禺邓氏祠堂碑记》

今广州邓世昌纪念馆“邓世昌世系简表”,在20世邓积喜的下面,列出第21世(邓世昌曾祖父)为“成旺”,与潘飞声《番禺邓氏祠堂碑记》中所列的“成璋、成开、成生、成意、成兆”无一相符。潘飞声1896年的碑记,是按照当时邓氏家族主事人提供的世系表撰写,用来刻石立碑。邓世昌纪念馆在1994年修复时,依据邓氏家族后人提供的材料写成“世系简表”,那么,有极大的可能是在此时生造出一个“成旺”,用来代替原有的“成兆”。

邓家后人把邓成兆隐去,似乎是出于不可言说的苦衷。疍民世世代代被视作“贱民”,受到陆上人家的歧视,而引水人几乎都出自疍民。邓世昌后人或许出于这种顾虑,将“成兆”改为“成旺”。这样一改,掩盖了邓氏先祖从事引水人职业的史实,对学术研究来说是一种人为障碍。

邓世昌纪念馆之世系简表

邓家与十三行潘家联姻

邓世昌长年在海军供职,条件所限,与陆上人士的交游比较少,但也不是与世隔绝。从同时代人挽邓世昌联,可约略窥见邓家的姻亲、同学等人物。1896年1月28日,官府在广州光孝寺为邓世昌举行公祭,官员及故交同乡致送挽诗、挽联、挽幛甚多,其中姻亲、同学致送部分,可解读出不少信息(均见收录于《威海文史》第5辑邓世昌《哀荣录》)。

200年来,人们津津乐道的羊城四大家族“潘卢伍叶”,潘氏一直列第一位。1757年,清廷实行“一口通商”制度,外商来华贸易只限在广州进行,广州“十三行”垄断了中外贸易,先后形成两大巨富家族:番禺潘氏和南海伍氏。18世纪主要是潘家领衔,19世纪上半叶则是伍氏担纲。伍氏家族(伍浩官)曾以价值2600万两白银的财富被西方人评为“世界首富”,估计潘氏在全盛时期也不相上下。鸦片战争前后,十三行领袖伍崇曜、潘正炜在清廷与英国人之间传递信息,因未达理想,曾被林则徐革职、褫夺顶戴。

十三行潘氏家族与邓世昌家族关系密切,潘家原来的中文商号“同孚”名称,鸦片战争后被美国商人David Olyphant所袭用,变成美商同孚洋行(英文名为Olyphant @ Co.)。鸦片战争的冲突主要是中英冲突,美国商人服从林则徐的命令,被认为“恭顺”而与英商区别对待;故此,在中英冲突期间,中美贸易仍正常进行,美商受到清廷的保护。种种迹象表明,潘家为了保护自身财产,将资金投入了美商同孚洋行,由David Olyphant负责经营,潘家退居幕后。邓世昌父亲邓端甫,在鸦片战争后不久即充当同孚洋行买办。潘氏家族、美商Olyphant与邓世昌先世,存在着十分密切的联系。

十三行潘氏深知在清廷统治下,“首富”地位是过眼云烟,长久之计是培养子弟读书应举。总商潘振承的儿子潘有为,1772年中进士,官内阁中书,长期参与编校《四库全书》;潘宝璜、潘宝琳兄弟光绪初年相继中进士入翰林,潘宝珩也考中举人。潘宝琳挽联云:

征尘乍洗,南州廿四番忆共胜游,念我公热血满腔,扪虱纵谈天下事;

将星忽沉,东海八千里传来恶耗,恨中原妖氛遍地,平蛮谁释一人忧。

十三行后人潘宝珩(潘佩如)像

左为潘佩如遗像;右为潘佩如夫人邓氏,即邓世昌胞妹(彭敏明翻拍)

“南州廿四番忆共胜游”,“南州”指的是两家所居住的广州河南龙溪、龙导尾一带;“忆共胜游”,潘宝琳自陈曾与邓世昌作朋辈交游。潘宝琳的弟弟潘宝珩,号佩如,光绪八年举人,曾捐资创办广东公医学堂、仁济留医院,为广州有名的慈善家。潘宝珩的86字长联精心结撰,倾情铺写,透露出更加重要的信息:

死事即奇勋,忆频年旆节故乡纵谈时局,每说见危授命慷慨陈词,居然夸父齐踨,逐日有神,千古邓林留姓字;

哀伤矧婚媾,想万种艨艟海上直捣中坚,几人破釜沉舟从容就义,太息灵均同调,问天谁语,一编遗札当离骚。

两人不仅常在“故乡纵谈时局”,而且具有“婚媾”即姻亲关系。感谢吾友叶嘉良找到《潘佩如哀思录》,从中可见邓世昌侄孙邓衍彬(邓达昌孙子)在潘宝珩去世时致送的挽联,落款是“内侄孙棘人邓衍彬”。所谓“内侄孙”,是指邓衍彬的姑婆、也即邓世昌的妹妹嫁给了潘宝珩。查《河阳世系龙溪潘氏族谱》,潘宝珩“配室邓氏,诰赠一品夫人,生于同治辛酉年八月十四日戌时……”同治辛酉,即1861年;邓世昌出生于1849年。故可断定,潘宝珩原配夫人,即是邓世昌的妹妹。

《潘佩如哀思录》内文

潘家与邓家联姻,其意义非同寻常。邓家出身于为洋船引航的“引水”,鸦片战争后转为买办;潘家原是十三行的“总商”(行商首领),家族中进士入翰林者不少,为广州第一望族。虽然邓世昌从船政学堂毕业后,成为海军军官,然而邓家原属“贱民”疍家后代,从传统观念来看,这两家人门不当户不对。他们联姻的基础,似乎出于共同的十三行经历和密切交往。出身十三行的人们,观念与内地阀阅之家不同。潘宝珩后来以举人身份担任广州电力公司总经理、创办西医学堂,与他们家族的十三行背景也不无关系。

招商局总办陈猷

送挽联的有一位叫做“陈猷”,是被忽视的重要人物。陈猷(1849-1924),字辉庭,广东新会人,香港《华字日报》创始人陈霭庭(陈霭亭)弟弟,毕业于香港某英文书院,1872年入招商局,一直担任商董、商总、董事、会办、总办等高管职务,主持揽载核心业务,与招商局前四十年相始终。学界对晚清招商局的研究成果十分丰硕,朱其昂、盛宣怀、郑观应、徐润、马建忠等均有或详或略的传记(见《招商局近代人物传》),唯对主持实务的陈辉庭、唐凤墀没有一字着墨,实属遗憾。陈辉庭、唐凤墀长期掌握招商局核心业务,实际也代表着一大批粤籍股东的利益。盛宣怀利用权谋赶走唐廷枢,但仍须重用粤人郑观应、陈辉庭、唐凤墀,不为无因。粤籍高管与粤籍股东在招商局历史上扮演的种种角色,仍是招商局史研究的一项空白。

陈猷(陈辉庭)像

陈辉庭挽邓世昌联曰:

历溟渤二十年,胸罗武库气挽狂澜,当其鼓飙轮催敌舰,谋定于授命成仁,疆场有斯人,足顿长海军之声价;

垂勋功千百载,毋识王陵嗣贤陆抗,即今光史册耀门楣,叨忝在乡闾婚媾,江东无卿比,忍细听蒿里之悲歌。

“叨忝在乡闾婚媾”,意味着既是乡亲,又是姻亲。资料所限,现在还不能确定邓世昌与陈辉庭两家之间,具体是什么人物联姻,但这层姻亲关系是确实存在的。陈辉庭在上海招商总局长期负责揽载业务,而邓家在上海等地开设的祥发源号正是一家揽载行,招商局档案中存在着大量与祥发源业务往来的资料。这两者之间的深层关系,正有待继续挖掘。1878年同孚洋行倒闭后,邓家不再任职洋行买办,而是依托与招商局的特殊关系,开设揽载行,这种改变也是合乎情理的。

邓世昌与“韦小宝”同学

送挽联的人里面,还有一位奇人韦廷俊,他在香港最广为人知的名字叫做韦宝珊,被封英国爵士。金庸写《鹿鼎记》,在给男主角起名字的时候,受到韦宝珊名字与经历的启发。韦小宝一生在清廷、反清团体和外国势力之间投机,从未失手,永远都占到好处,被称“韦爵爷”,这些特点,在韦宝珊身上都有所表现。拙文〈韦小宝真有其人〉(2015年10月26日“澎湃新闻•私家历史”)对此作了详细论证。

但“韦小宝”跟邓世昌又怎么扯上关系?我们来看看他以韦廷俊名义撰写的挽联:

砚席忝论交,羡君膺节钺拥楼船,何期变起狂澜,慷慨至今思将帅;

酒怀曾话旧,语我靖边垂攘夷狄,试问谁为砥柱,笑谈早已识英雄。

“同砚席”是“同学”的文雅说法。他们两人同学,只能在香港。韦宝珊,广东香山人,1849年生(与邓世昌同龄),有利银行买办韦光之子,早年在家乡读私塾,继入香港中央书院(后改名皇仁书院),1867年到英国留学,1872年回港,入有利银行工作。“酒怀曾话旧”,指毕业后某年在香港,韦宝珊、邓世昌曾把酒话当年。邓世昌的本家、署江西按察使邓蓉镜,在诗注中提到1894年春在香港见过邓世昌(《东莞邓氏诗文集》上册第93页)。邓世昌管驾的军舰,不止一次在香港停留过。

韦小宝“原型”韦宝珊

邓世昌早年求学经历至今未有明确记载。有些著述认为邓世昌12岁左右随父到上海,留在上海读书。从韦宝珊挽联判断,邓世昌曾入读香港中央书院。沈岩《船政学堂》依据档案指出:同治六年(1867年),从香港英国学堂招收张成、林国祥、叶富、吕翰、黎家本、邓世昌、李田、李和、梁梓芳、卓关略等10名粤童入学,因有一定的英语基础,单独编班上课,称为“外学堂”。(第68页)“香港英国学堂”的笼统说法,来自丁日昌奏折,指的是当时在香港开办、主要以英文授课的几所学校,含中央书院、英华书院在内。这10名“粤童”,实际入学时间或有先后,但都是从香港招考。

邓世昌是从香港考上福建船政学堂,他的同学吕翰的经历也可证明。同在船政学堂后学堂的吕翰,1884年在中法战争中牺牲;吕翰同乡冯大本在他殉国后不久,写成《蓝翎参将衔游击留闽尽先补用都司吕翰行略》,明确指出吕翰“年十五,肄业香港英华书院”。(《铸强月刊》1923年第3卷第6-7期)

邓世昌、陈辉庭、韦宝珊都出生于1849年,也都在香港英文书院读书,毕业后路途各异,邓世昌投身海军,陈辉庭在上海招商局任高管,韦宝珊入银行当买办,在英国政府、清廷、孙中山革命阵营之间纵横穿梭,成为“多面人”。不论具体表现如何,这批接受西式教育的“新人”,对中国近代化都或多或少有所推动。中国近代史的研究,应继续放宽视野,把19世纪涌现的新型人物群体及其互动网络作总体研究,做成“整体性的社会史”,有助于探明百多年来中国巨变的脉络。

,