1977年秋,河南省南阳市淅川县城南约50公里的丹江水库水位下降,水库西岸的龙山南端东侧露出一座墓葬。翌年3月,淅川县文物管理委员会派人对墓地进行深入调查,共发现春秋墓葬24座,汉墓8座。4月,淅川县文物管理委员会对淅川下寺墓地进行发掘、清理。

一件镂空交龙纹俎出土于2号墓。

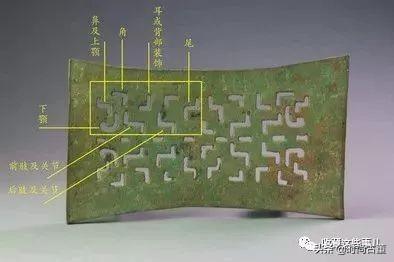

春秋 镂空龙纹俎

俎面长35.5厘米,宽21厘米,通高24厘米,重3.85千克

河南博物馆藏

青铜俎的用途,类似于今天厨房的砧板,然而,这件俎的特殊之处在于,它的全身镂空部位共设计了8条镂孔龙纹。

镂空龙纹俎俎面龙纹示意图

这8条龙纹,俎面4条,4扁足各1条,两两相对,相互呼应。俎面4龙又各自与扁足4龙组成两两呼应的对首龙纹。在整体纹饰的布局上,这件俎体现了多角度的对称设计(即今日的四方连续图案设计)的设计理念。

河南博物院藏这件镂孔龙纹铜俎以变形解体龙纹作为镂孔纹饰,在铜器纹样的表现上实属罕见,它也见证了先秦龙纹的演进过程。

先秦龙纹的演变过程基本可概括为:从具象到抽象,再从抽象到程式化。

以两龙相交的龙纹为例——先秦最早龙纹,两龙虽相交,但是各自身、尾分明。

张家坡墓地出土玉璜纹饰

即使是两龙尾部相交,也很容易区分出两条独立的龙纹。

陕西韩城梁带村M27出土“龙纹玉璜”纹饰

至西周晚期春秋早期开始,交体龙纹的尾部渐渐变得界限模糊、难以区分,形成相互借用部分身躯的布局。

三门峡虢国墓地1657号墓出土玉饰

也有的是相互借用头部,如西周晚期的窃曲纹之一种即是如此。

上海博物馆藏铜罐窃曲纹纹饰

在龙纹的演变上,早期龙纹头、身、尾清晰,龙角、龙眼、龙吻刻画均一丝不苟。西周晚期以来龙纹的角、眼、鳞片都抽象化。

商周龙首纹的演变

陕西韩城梁带村M26出土“玉玦”局部纹饰

继而龙纹渐渐解体为S形纹(上颚、四肢骨骼等演化而来)、C形纹(角、下颚、龙鳞等演化而来)、长蝌蚪纹(多从眼睛演化而来)等类似于几何形的纹样,并成为程式化的纹样。

太原金胜村出土玉璜

邯郸百家村出土玉环

龙纹解体之初,尚能用这些解体后的纹饰表示龙身特定部位,从而表现一个完整龙纹,进入到战国以后,这种程式化的现象越来越严重,龙纹变得越来越抽象,以致其形象逐渐隐晦不彰。

而从龙纹解体出来的S形纹、卷云纹(即上述的C形纹)、涡纹(来源于上文的长蝌蚪纹)成为主体纹饰,并在器物上通体使用,进而发展出谷纹、蒲纹之类。解体龙纹的使用多见于先秦时期的玉器,铜器上龙纹一直较为具象,如商代至西周时期,铜器龙纹多以单体或者两龙交缠形式出现,春秋以后则出现了较龙纹为小的蟠螭纹,蟠螭纹的布局为诸多小龙交缠往复不断所组成,继而又发展出细密交缠的蟠虺纹。

(本文据河南博物院相关介绍)

(文章来自:收藏杂志,版权归原作者所有!)

,