▲ 拉斐尔 《草地上的圣母》,1505-1506年,113*88cm

纵观西方绘画中的女性形象,概括起来无非是:中世纪的圣徒,文艺复兴的圣母,巴洛克、洛可可时的贵族妇女,印象派时期的巴黎女郎。

或许是走“正派路线”太久了。

《莎乐美》 Henri Regnault (French, Paris 1843–1871 Buzenval)1870

19世纪末,欧洲艺术家们神奇的来了个急转弯,开始迷恋那些致命而美丽的“蛇蝎美人”:画中的她们,用力量、智慧、巫术来征服男性,让女性们顶礼膜拜,引以为偶像。

这一浪潮标志性的里程碑莫过于奥斯卡·王尔德于1893年创作的戏剧《莎乐美》。

古斯塔夫·莫罗 《施洗约翰的头在显灵》(局部)

难道画恶魔真的比圣母更有意思?

从文学到艺术,那些性感、邪恶、魅惑的美人们为何集体在19世纪登台亮相?

画家们又是怎样表现这些女性?

咱们今天在画里讲故事。

莎乐美与施洗者约翰的头,1761年,马里亚诺·萨尔瓦多·梅埃拉

咱们先讲莎乐美的故事。

这一题材取自《圣经》:莎乐美是以色列希律王的干女儿,她的妈妈跟希律王是通奸关系,因此先知约翰多有劝阻,令莎乐美母亲深恨在心。一次宴会上,希律王答应只要莎乐美跳一支七面纱舞,就满足她的所有愿望。莎乐美舞罢,要求杀死约翰,于是希律王命人砍下圣约翰的头,献给了莎乐美。

提香的莎乐美(Salom),约1515年,(罗马多利亚·潘菲莱美术馆)

莎乐美一直是西方艺术家极为热衷的题材:美艳而邪恶的少女身披薄纱,手持圣人头颅,面如枯槁的国王与雄壮的士兵,搭配以宏伟壮丽的王宫,这样的组合自然是极富张力和矛盾冲突的。

但在过往的同题材作品中,大多是少女面无表情,将圣约翰的头颅放在盘子中,莎乐美更像是一个木偶、一个普通人,比如上面那副提香的莎乐美,就是这一类型。

《莎乐美》古斯塔夫·莫罗

到了19世纪末,法国画家古斯塔夫·莫罗笔下出现了如恶魔般的莎乐美,画面中,圣人的头极端诡异的漂浮起来并睁开双眼,闪烁的光环虽然暗示约翰的圣人身份,但拖着的长长血迹又让画面充满血腥气息。

莎乐美身披薄纱,妖媚的指向约翰滴血的头颅。她的母亲坐在角落中,背景的希律王形如枯槁呆坐一旁。感官的美感与心灵中的恐怖在画面中创造性的融合到了一起。

《俄狄浦斯和斯芬克斯》 莫罗

除了莎乐美,莫罗也很喜欢描绘其他危险而美丽的女人。

他的作品一如他笔下的美人,满是妖异、神秘的美感。

当然,热衷蛇蝎女郎的也远不止莫罗。

相比之下,英国画家威廉·沃特豪斯的画风更加具象,以古代神话与传说的女性人物为主,因此更添一些古典美在画面中。

《塞壬》(Siren)沃特豪斯 1900年

像这幅《塞壬》,描绘的就是传说中的美人鱼——当然不是童话里那个美丽又善良的人鱼公主。古希腊神话中的塞壬,更接近美人鱼或人头鸟身形状的怪物,她们常抱竖琴坐在礁石上,以歌声诱惑水手,令船只触礁沉没,从而吃掉那些大海中的人类。

《尤利西斯与塞壬》(Ulysses and the Sirens),1891

相比较单独描绘海妖,艺术家们更喜欢画尤利西斯与海妖的故事。

尤利西斯是特洛伊战争中的英雄,他当年在路过海妖岛时用蜡封住耳朵,并让同伴把自己绑起来,啥情况都不要解开。果然,船到中途,美丽妖艳的塞壬翩翩而来,她们歌声如莺歌燕舞,勾引的尤利西斯欲火焚身。但船员们都把耳朵封上了,更牢记他的命令,反而把尤利西斯绑得更紧,于是他们安全离开了塞壬的领地,尤利西斯也成为唯一听过塞壬歌声却没有丧命的凡人。

《奥德赛与塞壬》 by Herbert James Draper, c. 1909

相比较其他画家热热闹闹的大场面,在沃特豪斯笔下的塞壬,致命又无邪。她弯着身体弹着琴,反而像极了一位无辜少女,但两条双腿下的鱼尾巴,还是暴露了她的身份。在她的目光注视下,一位行将溺亡的海员绝望地看着塞壬那美丽容颜,身后则是湍急的浪潮和破碎的船只——这正是那美丽少女的杰作。

《塞壬》(Siren)沃特豪斯 1900年

不同于莫罗,沃特豪斯的画唯美又清新,即便是描绘蛇蝎美人,也十足是拉斐尔前派那忧郁而清冷的调子。但在看似平静唯美的画面中,却又隐藏着生与死、人与妖、大海与凡人这些激烈的矛盾冲突和情感。

沃特豪斯笔下的塞壬

除了神话人物,这一时期的艺术家们同样挥洒画笔,描绘了一批在现代都市中艰苦谋生的妓女们。

19世纪,在蒸汽机的长啸声中,人类迎来了工业革命。

图卢兹·劳特累克《红磨坊的沙龙》

以前所未有速度爆炸式扩张的大都市,吸纳了大量劳动力,恶劣的社会环境,也让众多妇女为求生而被迫沦为性工作者。以巴黎为例,19世纪末巴黎总人口在250万上下,有记录可查的性工作者就达到了三万多人。她们最开始通常从事一些收入微薄的工作:洗衣、做手工活等,但这些收入哪怕是最理想化并且一天不落下,也只够她一人勉强粗茶淡饭的生活。

《红磨坊之舞》

而当时的男性,对于光顾妓院也丝毫不避讳,早在1804年法国就已经把妓院合法化,梵高在巴黎生活时,也常常在信中倾诉自己妓院寻求抚慰。因此,作为一个容纳社会万象的小空间,艺术家们去妓院中寻找绘画题材、观察女性躯体之美,也就不足为奇了。

《苦艾酒馆》德加

从圣母、圣徒骤然在19世纪末转向妖女、恶魔,这显然与19世纪末西方人的生活方式与观念的转变密不可分。

《喀耳刻把酒杯给尤利西斯》,1891 沃特豪斯

殖民、奴隶、工业化为欧洲人带来了数之不尽的财富,另一边,19世纪末也是堕落、无节制享乐、道德崩坏的世纪末。富裕的中产阶级初登舞台,朽木般暮气沉沉的贵族们依旧手握长枪火炮。人人都知道新时代将要到来,人人也都知道山雨欲来风满楼,战火、屠杀、饥荒、死亡也同样在待时而发。

《海拉斯与水仙女》(Hylas and the Nymphs),1896年沃特豪斯

这些矛盾、病态的社会震荡直接影响到文人、艺术家们对人类文明的整体看法。

一面是享乐、一面是焦虑。

这就是19世纪诞生的唯美主义、颓废主义思潮的根源所在。

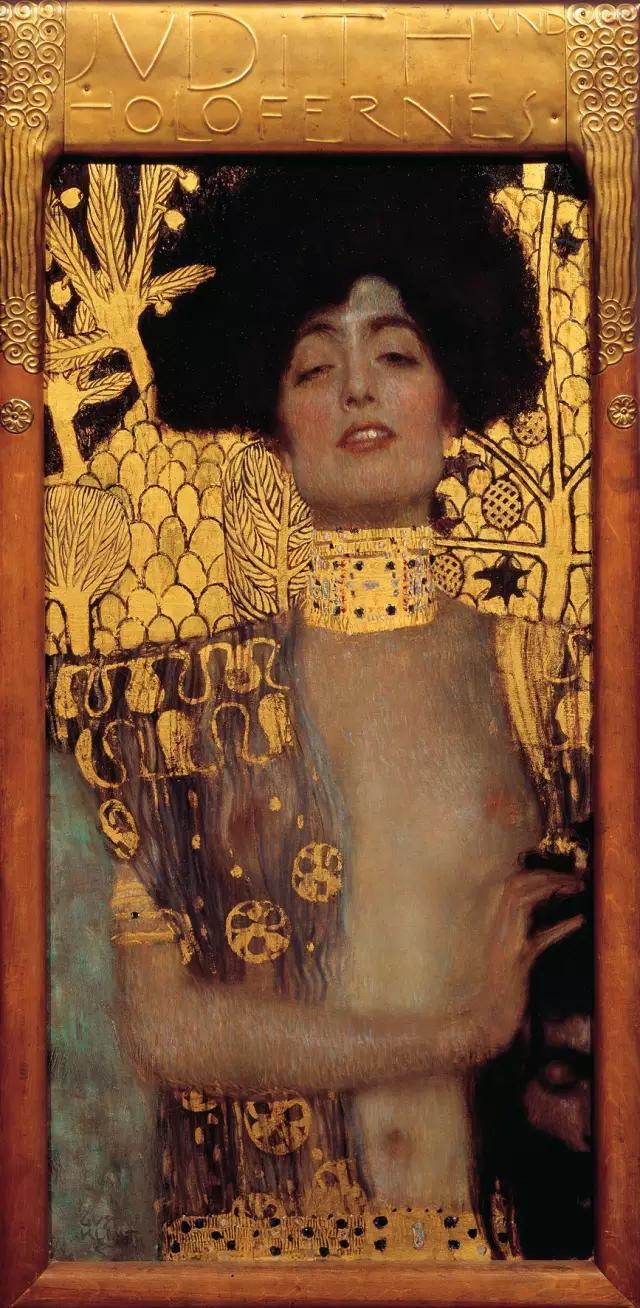

《朱迪斯一号》克里姆特

在这样的背景下出现大量独特、诡异、黑暗的创作也就不足为奇了。

加之19世纪末女性日益争取社会地位的浪潮,不断崛起的新女性对传统婚姻关系、男女关系发出了挑战,她们追求平权和工作,原本画面中圣母般相夫教子的女性,开始成为政治活动的参与者、工作中的竞争者。

这样的变化,自然引起了那些卫道士们的气急败坏,他们将社会整体的道德败坏,单方面归咎于女性身上——这毕竟是基督教文化一脉相承:亚当正是在夏娃的诱惑中被逐出失乐园。

La Belle Dame sans Merci 1893

种种因素叠加在一起,即构成19世纪末艺术家们对蛇蝎美人偏爱的浪潮。

毕竟,美的无忧殿堂早已分崩离析,艺术家们只想为艺术而艺术,从而抗拒现实工业化生活的压迫,正如波德莱尔的主张:从恶中抽出美。

,