(主播:鲍志远)

作家卞毓方通过和季老的生活交往、自己文章中的故事等多方面、多视角地来介绍和还原了一个真实的季羡林。他以一名记者的角度,讲述了他眼中的季羡林在治学、交友、写作方面留给自己的印象,散文的笔法对季老人生轨迹的勾勒更细腻、动情,叙述了季老很多鲜为人知的生活轶事。

沈从文请季羡林吃饭,当着这位昔日小友、如今北京大学教授的面,他用坚锐如钢锉的牙齿,把一根捆扎东西的麻绳咬断。

这举动无疑带点儿粗,透点儿蛮,显点儿野,文化人一般不会如此原始,自矜身份自视高雅的非文化人也不会如此露丑,大作家沈从文做来却异常从容、利索。

镜头落在季羡林眼里,他觉得这正好突出了沈先生的个性,于是就把它记载下来,成了《世说新语》式的儒林传奇。

沈从文有没有为季先生留下文字?

我不知道。

假如我是沈从文,肯定也会反抓他一个故事。

譬如说:某年秋季,大学开学,燕园片繁忙。

一名新生守着大包小包的行李,站在道旁发愁。

他首先应该去系里报到,但是他找不到地方。再说,带着这么多的行李,也不方便寻找。

正在这当口,他看到迎面走来一位清清瘦瘦的老头儿,光着脑袋瓜,上身穿一件半旧的中山装,领口露出洗得泛黄的白衬衣,足蹬一双黑布鞋,显得比他村里的人还要乡气,眉目却很舒朗,清亮,老远就笑眯眯地望着自己,似乎在问:你有什么事儿要我帮忙的吗?

新生暗想:老头儿瞧着怪熟悉怪亲切,仿佛自家人一样。

这年头谁有这份好脾气?

莫不是老校工?

他壮着胆儿问了一句:“老师傅,您能帮我提点行李吗?我一人拿不动。”

老头儿愉快地答应了。

他先帮新生找到报到处,然后又帮他把行李送到宿舍,这才挥手再见。

数天后,在全校迎新大会上这名新生却傻了眼。

他发现那天帮自己提行李的老头儿,此刻正坐在主席台上,原来他不是什么工友,而是著名的东方学教授、北大副校长季羡林。

如此一来,这两位文坛高手才能打成一比一。

人生能有几次看沈从文咬麻绳?

人生又能有几次请季先生当工友?

这都是夙缘,福分。

我曾在沈从文的故乡湖南生活过十年,也曾沿着清腴的沉水模拟他的纯情之旅。

但我不曾去过他的凤凰老家,甚至没有和他通过一次电话,尽管后来我俩有幸同呼一隅的空气,同顶一方的蓝天。与季先生呢?

缘分就深了三十多年前,我就曾为他的文字吸引。

那是一系列的游记散文,记得有《塔什干的一个男孩子》《夹竹桃》《重过仰光》。

应该还有别的篇什,记不清了。

倘若回过头来重读,多半会失望。

就这么几篇玩意儿,也不见得怎么出色,凭什么就勾了我的魂,乃至决定了我的高考我的后半生的命运。

年光逝水,世故惊涛,往事是不能像幻灯片那样重演的,就像没法对着初恋情人的褪色照片,想象当日为什么会傻乎乎地迷上他或她一样。

当时却是痴情,当时却是真诚。

这温馨唯有压在记忆深层,才能历久而弥新。但是我对季先生的仰慕呢,却丝毫没有被时光抹去,而是像不断更新的彩色照片,愈来愈清晰、逼真。

一个人的命运同另一个人的命运发生联系,天长地久,就会水乳交融,印象重叠。

严格说来,季先生精神世界的一极,离我辈很远很远,远在古代印度,远在缥缈的梵天,那是要借助由十多门外语组装成的“思维探测器”,才能偷窥一眼的仙境。

而同时,季先生精神世界的另一极,又离我辈很近很近,近到不分彼此,近到物我两忘,如果你有天和朋友神聊,不小心蹦出一句“我的老师季羡林如何如何说”之类的牛皮,不管你是不是北大学子,也不管你有没有及门或登堂入室,听者都会投过羡慕的眼神,报之欣赏的微笑。

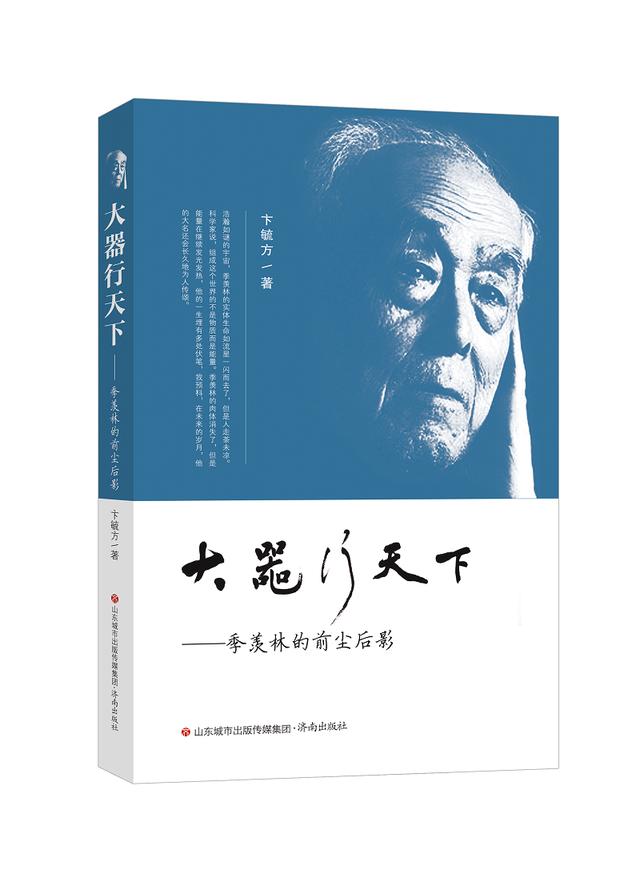

《大器行天下——季羡林的前尘后影》

卞毓方 著

济南出版社

【内容简介】

本书作为季老的人生传记,同时将视野放大到其朋友身上,从侧面讲述名人大家们的情感趣事,和他们眼中的季羡林。展示了季老的人生风雨历程,挖掘他在德国留学期间的事迹,回顾季老视写作为生命本体的生涯,用生活化的故事表现他对治学和写作的高要求,展现出一副完整立体的季老形象。

,