——源文析字之析十天干

据考证,后羿射日实际是大羿射日,故事大致如下:

《淮南子·本经训》:唐尧时期,天上出现了十个太阳,庄稼被烧焦了,草木也没了,老百姓没有了吃的东西。于是,尧就让羿把天上的十个太阳射下来,断修蛇于洞庭,擒封豨于桑林。百姓非常高兴,很感激羿和尧,所以置尧以为天子。

换句话说,大羿射日跟帝尧上位关系密切。而关于“十日”:

《山海经·大荒东经》:“东海之外,甘水之间,有羲和之国。有女子名曰羲和,方浴日于甘渊。羲和者,帝俊之妻,生十日。”

而《史记》关于帝尧的部分,援引《尚书·尧典》那段刚好有《山海经》提到的“羲和”:

乃命羲和,钦若昊天,历象日月星辰,敬授民时。......日中,星鸟,以殷仲春。......日永,星火,以正仲夏。......宵中,星虚,以殷仲秋。......日短,星昴,以正仲冬。厥民隩,鸟兽鹬毛。帝曰:“咨!汝羲暨和。期三百有六旬有六日,以闰月定四时,成岁。

《尧典》仲春、仲夏、仲秋、仲冬之词,一方面代表节气,一方面也暗示一季有三个月。另外,阴历就是以月亮的塑望周期为单位划分时间,一般的平年,就是十二个月。而十二个塑望月不足一年,因而以闰月定四时。

也就是说,制定配合节气(太阳历)的地支塑望月阴阳合历,是帝尧的大功绩。

节气

而基于我族的立族根本是农业生产,我们最早的历法极可能是纯阳(十日)历,或曰天干历。

这种历法源于对太阳的观察,将一个太阳运行周期(一年)分十份。由于需要观测设施,还有一定程度的计算,所以此种历法应该只掌握在巫师之类的少数人手中。此时人们主要关心的是生存问题。对应的历史年代大概起源于黄帝。关于十日历:

《左传·昭公七年》:“天有十日,人有十等,下所以事上,上所以共神也。”

大约到了帝尧时代,已经完全适应平原农业生活的人们开始注重种族繁衍,尧帝发明最初的阴阳历(节气不完善,估计只有四节气)正是适应这种需要。

其以十二地支分四时(帝尧时代后羿射日的传说,就是阴阳历替代十天干的纯阳历这一历法改换事件的神话),并在四方设置官员,敬授民时。

这一行为其实是中央集权的开始,《史记》记载,此后四岳多次与尧帝意见相左,这代表地方势力对中央集权的反弹。

帝尧创造十二地支,一方面用以指导种族繁衍,另一方面用以之替代十日历以压制四方族群的势力的壮大趋势。

关于十二地支,之前已经解析过,详见:地支原来是指女人怀孕生子的过程

而关于十日历为何也是天干历,十天干原来都指什么的问题。下面我们来慢慢细说:

得益于考古发现,我们知道了周代甚至更早的甲金文,通过这些古代字形,我们能得到不少那个时代的信息。

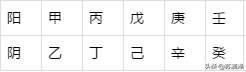

还有就是,天干地支从来都对应的一起说,换个角度说,天干是一个整体,须放在一起解析,而其联系的纽带就是我们的五行思想。具体就是所谓天干配五行:甲木、乙木、丙火、丁火、戊土、己土、庚金、辛金、壬水、癸水,其中甲丙戊庚壬为阳性,乙丁己辛癸为阴性。

而五行间的关系有两种:一种是相生相克,这是最常见的关系,也是一般论述五行都会述说的关系;另一种是五行合四时,以土为中,或曰五行合一。虽然还没有解析出十天干的具体所指,但是天干地支是用于纪时的,是以天干间相生相克的可能性是微乎其微。那么,天干所配五行属于第二种情况,因此,十天干最好放一起解。

关于五行相生相克,相关论述很多,这里就不再敷述。至于 五行合一论,具体的说,土可以是土壤,也可以是大地。其关系为以土为中:土生金,金破土;土克水,水渗土;木立土中,厚土死木;火生土,厚土灭火。概括的说,就是大地是母亲,但有时他也化身暴君。

五行合四时,则在夏秋之间析出三伏天前后一段,以为长夏。长夏主太阳,四季不过是太阳的变化(所以,只要参照一定依据,我们也可以将一年分成三季、五季)。

夏、长夏、秋是自然演化。冬与长夏也可直接转换:极端情况如六月飞雪,就是夏入冬;一般的,如沙漠气温,太阳出来能热死人,而晚上降温能冷死人,一日经历冬夏。至于春与长夏的转换,那就更常见:夏日的暴雨过后,那感觉就如春天般清爽’;而春夏之交闷热天气让人无处可逃,比之酷暑时节让人更难受。

基于五行合一理论以及天干的纪时功能,天干间会有承接或演化的关系。在古代的话,或许只有农业活动以及相关的物候能产生十个有相互联系的事物。所以解析的时候,相关含义应该优先考虑。

五行合一论中,土是其中的关键。我们解十天干,最好也应该从属土的天干开始。比较“戊”与“己”,明显的,“己”字我们更熟悉,那么我们先看看“己”的古文:

摘自汉语多功能字库

从上图我们可以看到,“己”字不同时期的构形完全是一样的,只是构形的朝向不定,或者我们可以理解为朝向与字义无关。那么,“己”字表示的就是某种特定的线性物体或者某种运动轨迹。

农业相关的物候似乎没有与“己”字构形相关的,至于运动轨迹,那么农业活动中有太多的劳动轨迹会构成“己”字状,比如翻地,比如种植,比如巡视生长情况等。

按五行合四时,戊土己土都属于长夏,在酷暑中进行的“己”字轨迹的农业活动,估计只有巡视农作物生长一种可能。而天干“己”五行属土估计因为每次田间巡视就算情况正常,脚上都难免沾上泥土。

另一个角度看,“己”字能引申出自己的意思,而巡视农作物就如同动物巡视领土,巡视的一般只能是只属于自己的农作物。因此“己”字构形为巡视农作物的轨迹,天干“己”会意为巡视农作物,这一意义可以引申出自己这一现代常用义。

接下来,我们来看“戊”字的古文:

从“戊”的古文构形看,是某种有柄利器。具体意思我们参考一下“戊”的兄弟字,地支里面的“戌”字的古文:

从金文看,“戊”与“戌”似乎有点混用,所幸的是,甲骨文差异明显:“戌”是典型斧头形状,“戊”对比而言就是小斧,而且“戊”的刃口有点内弧,有点像一种古代版的长柄镰刀。

至此,我们可以是说确定了戊的造字本义,然而用在天干里面的话,按照前面的分析,“戊”还应该代表某种农业活动,具体是什么暂时却无法判断。

直接解析找不到更多的线索了,我们再来看看基于五行合一可以得到的其他相关信息:十天干基于五行分成两组,其中甲丙戊庚壬为阳性,乙丁己辛癸为阴性。

这条信息提示我们,戊与己的相关属性是相对的。我们已经知道“戊”的造字本义,只是放在天干中,我们还不清楚其动作对象。那么基于属性相对,我们可以确定“己”的动作对象,从而反推“戊”的。

前面我们不去分析“己”的动作对象,是因为“己”字的侧重点是动作轨迹。我们知道,农业作物可以分成两大类,一种草本的,一种木本的,草本个体小,木本个体大。而象“己”字状循环往复次第巡查的,那肯定是草本多于木本。

事实上,从属性角度,大为阳,小为阴,那么“戊”的动作对象也可以确定是瓜果类农作物。分析到这里,我们还能得到一条信息:既然“戊”的动作对象是果树,那么整个阳性天干的动作(描述)对象应该都是果树(或瓜果类),而阴性天干的就是草本作物了,比如蔬菜,粮食等。

分析到这里,“戊”字在天干里面的含义就很清晰了,那就是对果树进行修枝。了解果树种植的都知道,果树枝桠不能长的太茂密,否则挂果太多营养供应不上反而不会有好收成。天干“戊”五行属土估计因为落叶归根,修掉的枝桠很快又变成泥土。

接下来我们顺着“戊”字先解析阳性天干的其他四个,先看“甲”:

结合“甲”的构形与常用义,我们不难确定“甲”的构形本义为挡格物,遮挡物。在天干中,甲与果树组合,再加上顺序在首位,“甲”字的天干含义就是果树(树木)在开春时节再次抽芽,“甲”指代树皮,新芽突破树皮长出来。

如此,天干“甲”五行属木就再自然不过了。此字由于含义古今统一,所以《史记·律书》解析为:甲者,言万物剖符甲而出也。此义与本文相当接近。

接下来,阳性天干第二个,“丙”字,照例先看其古文:

古文丙

以“丙”字的古文构形加上其为天干之一,“丙”可以肯定的是古代的一种农具。然而因为技术的升级,它已经被更好用的工具所替代,如今“丙”字只剩天干第三(序数三)的含义了,至于丙酮丙纶之类,只是借用于音译,而参考相关常用字“病”的话,也只能从疾病的“疾”推理出“丙”很大可能是一种钝器。由于线索太少,我们先解出其他天干看能不能提供新的线索。

跳过“丙”,第三个阳性天干“戊”上面已经解析完成,那么轮到第三个阳性天干“庚”,先上 古文:

庚字演变 摘自中华语文知识库

单看“庚”字的演化,我们不大好从其构形中确定其造字本义,但我们还有可以参考的字——“南”:

我们都知道,“南”字代表我们北半球向阳的方位。作为农业民族的古人,基本上都是聚集成村落,村落的南方都有个广场作为晒谷场,当然,这广场也是村民聚集的场地。要聚集,特别是紧急情况的聚集,最佳的手段莫过于鸣钟召集。

而这高挂的警钟就是“南”字的构形:其甲骨文就是一个挂起的钟,金文在钟的上面加了个木叉以明确敲钟的意思。

“庚”字与“南”字的古文两相对比,金文“南”的下半部与甲骨文的“庚”几乎一样。所以,“庚”的造字本义应该就是敲钟。至于“庚”字隶变之后构形变化大的原因估计有二:其一,钟形与“用”字(参看下图)构形接近,“用”字更常用,所以钟形构形异变;其二,“庚”字的隶书增加了手形,以强调敲击。

明确了“庚”的本义,那么天干“庚”就是敲钟加上果树。其组合所表达的意思估计是果实成熟,敲打收获。因为我们都知道,成熟水果中间种子的部位很多都是空的,敲起来声音清脆,有如敲钟;而很多树梢处的水果古人无法通过爬树摘取,只能用长杆敲打下来。

所以天干“庚”表示的是敲打以收获成熟果实。接下来最后一个阳性天干“壬”,其古文如下:

只看“壬”的古文构形,我们无法直接确定其构形本义是什么,但我们还有一个可供参考的字——“任”。“壬”在天干里面估计也是一种农业活动。而“任”只是加了人形,最大的可能性就是“任”只是“壬”的衍生字,因为“壬”若是农业活动,那主体肯定是人,加上人形的话,只是为更清晰表达,又或者单纯的将非天干含义的“壬”区别于“王”。

现代汉语中有个词是“担任”,这个词很多情况下可简缩为“任”。比如担任职务=》任职;担任课程=》任课。这也就是说“担”字与“任”字同义。而“担”的繁体字为“擔”,其右部与屋檐的“檐”一样;而“詹”恐怕是“檐”的本字,只是这点得另文再述。总之,“壬”字的构形本义可以确定为挑担。中华语文知识库网的看法也类似:

摘自中华语文知识库

只是天干“壬”恐怕并非假借,而是“壬”的擔物本义组合阳性天干的果树语境,意为收获的水果一担担,引申为聚拢,收集水果。“壬”五行属水正是基于此义,因为百流归海,水往低流。水的最大特点可以说就是聚集,只要是液态水,总要聚拢于低处,除非人为的密封住。“壬”属水非取其形而取其意。

至于“壬”的字形变化估计源于“王”字从原来的巨型斧头状变成三划王,为区别于“王”字,“壬”字中间一划就只好延长。

阳性天干五解其四,但于解析天干“丙”并没有多少帮助。而前面解天干“戊”时,我们参考了“己”的一些信息,源于其相同的五行属性。下面我们来看看同属性的天干“丁”又是什么情况。但在这之前,我还是先来看看阴性天干第一个“乙”:

很明显,乙的构形古今相近,只是方向稍微的改变了点。前面我们解析出同属性的“甲”字的天干含义就是果树(树木)在开春时节再次抽芽。而天干“甲”“乙”皆属木。而且在解析“戊”时,我们分析出:阳性天干的动作(描述)对象应该都是果树,而阴性天干的就是草本作物。

所以,天干“乙”顺理成章的可解为草本(多年草本)植物开春时再次抽芽。而许慎《說文》:「乙,象春艸木冤曲而出,陰气尚彊,其出乙乙也。」同样都将“乙”解析为出芽,但《说文》将曲折构形解析为冤曲而出,但商代金文是明显的两头尖构形,请看下图:

如果有留意身边的植物的话,就会知道,大多多年生草本植物都是叶子对生的参看下图:

来年要是重新出芽,新出的草芽会在叶子的根部长出,其方向与叶子大致相同。若截取草叶子其中两个芽位,其形状与商代金文何其相似:

所以,“乙”的构形本身就是多年草本出芽,在天干中也是同样意思。天干“甲”在前“乙”在后,正符合开春后,一般树木会比草本植物先发芽的情况。天干“乙”《史记·律书》解析:乙者,言万物生轧(zha)也。此解也算贴近本文之分析。

然而《史记·律书》关于其他天干的解析与本文就相去甚远,其原因估计在于视角:古人造字时最多刚解决温饱,所以天干都基于食物生产,天干“甲”“乙”选取物候是因为那是生产开始的信号。而司马迁的视角却是万物,所以他关于其他天干的解析与本文相距万里。

接下来是第二个阴性天干“丁”:

古文”丁“ 摘自中华语文知识库

“丁”字古今变化不小,更为特别的是,同时期的构形也差异明显,我们不能从其中获取其造字本义的确切信息,唯一可参考的或许是现代常用字“钉”。

钉子我们大家应该都熟悉,要问一个人钉子是什么,很多人第一反应估计就跟“丁”字差不多的东西;但有一个小细节可能很多人都会忽略:看到拔出钉子后留下的钉孔,很多人都能判断出是钉子造成的。也就是说,钉子本身只是物体,但看到钉子孔,我们能联想到动作。

假设“钉”跟古文“丁”的构形有关系,那么农业活动中与“钉”字相关的大概有两种,一种是扦插种植,另一种是下种子。由之前钉孔的提示,上图所示“丁”字甲金文的四个构形其中或方或圆的三个可以看成是一个孔洞的洞口,这个构形跟钉孔类似。

古人选择这个构形,估计是农业活动中造成的孔洞,古人看到这个孔洞,就能联想到这个农业活动,这种农业活动没有意外的话,应该就是下种子。

因为工具的改进,估计在铁质农具出现后,下种子前都是打槽的。但在铁制农具出现前,下种子前很可能是打孔的。

现代人下种子也有打孔的时候,有侍弄盆栽的人都会知道,下种子前最好挖个洞。而“丁”字甲金文剩下那个上宽下尖的构形,很可能就是下种所挖洞孔的侧切面形状,战国文字更多的继承这种侧切面构形,其构形都可以理解沟槽的剖面,特别第三个,中间的留白甚至可看成种子。

所以,古文“丁”构形为孔洞,其构形本义为挖孔。天干“丁”在农业活动语境中引申出是下种的意思。这个意思在铁制农具普及后被后出的“種”字所替代,其挖孔本义也隐藏在“钉”字中而基本被遗忘。而天干“丁”五行属火估计因为下种得抢农时,要如野火燎原般迅捷。

得益于“丁”的成功解析,我们得到一条有助于解析“丙”的线索:“丁”字的甲骨文构形为正方形孔洞,而“丙”字构形若是某种翻土工具,则以甲骨文时代的工具水平,恐怕一下子下去翻起一块土来挖孔的可能性不大,反而是如正方形一般四面来一下再翻土更省力,更容易,而且更不容易损坏农具。也因为如此,所以甲骨文”丁“为四方形

农具“丙”容易损坏,我们可以从另一个“丙”字相关的古文得出,那就是古文“更”:

古文”更“

“更”字的构形疑为农具“丙”换柄,金文从两“丙”疑为连续换柄,原因估计是材质变成青铜,木柄相对更加不耐用,因此才会创造新式农具。而进入铁器时代(战国),农具“丙”基本被新工具取代,而替代的翻土工具如“锄(鉏)”字“铲”字之类的就是这时代出现的(最早字形为篆文)。

与此同时,“丙”字的构形应该是原来的翻土工具上固定了木柄,因为铁器比青铜坚韧,可以打造类似现代锄头的柄套以固定木柄,变成现在使用的构形。所以“更”字隶书上部完全失去古文“丙”字的构形。

古文“更”从“丙”可反证“丙”是一种农具,只有农具是最高损坏频率的。而这种高频损坏相当程度的能证明“丙”是翻土工具。

以上论述只能确证“丙”为农具,其为翻土工具的证据还稍显单薄。不过我们还可以从天干的整体角度来论述天干“丙”为翻土之意。

《史记.太史公自序》中有:“夫春生夏长,秋收冬藏,此天道之大经也。弗顺则无以为天下纲纪。”上面我们解析出天干“甲”“乙”为草木发芽,此为物候,也是农业活动开始的信号。天干去除“甲”“乙”,那么剩下的四组天干或许正好符合农业四步曲。

从解出的阳性天干看, 除去“甲”,剩下的是“丙戊庚壬”。从后三者的天干含义看,“戊庚壬”完全与“夏长秋收冬藏”相合:夏长以“戊”修枝,秋收以“庚”收获,冬藏以“壬”运输收获以归藏。而相应的“丙”属春生,于果树而言, 翻土(施肥)正是开春后的头等大事。所以“丙”的构形为翻土工具,引申天干“丙”为翻土(施肥)可以说是毋庸置疑了。

接下来我们继续解析剩下的阴性天干,第三个阴性天干“己”上面已经解析过,下一个是天干“辛” :

只分析“辛”字的古文构形,我们并不好直接判断其构形本义。但借助同五行属性的“庚”字,我们能判断其为收获五谷之类草本农作物的工具。中华语文知识库的看法有点类似:

上面所谓的曲刀,或许就是镰刀的前身。古人以农具“辛”在天干中表达收获五谷的意思。天干“辛”的这种意义因为工具的改进现在已经隐没,但作为构形部件,天干“辛”的本义还存在于好几个字中,比如亲(親)、毅等。我们来解析一下情况比较特殊的“親”字:

“親”字无甲骨文,目前发现的最早金文在西周中期。出现这种情况,很可能源于西周的农业活动与以前不同。我们都知道,西周实行的是井田制。

这种制度下,公田是由同一“井”的平民(或奴隶)耕种的。在这个大背景下理解“親”字,则其构形明显是贵族(奴隶主)巡视收割 状况,由此引申出“親”字的本义为本人直接、亲自。

此后井田制崩溃,“親”字构形在原来基础上加了木,构形变成注视着以割草的工具削木头,类似雕刻木头的意思,而由此引申出关系近、距离近(亲近)的新本义。虽然构形所所差异,但其本义一脉相承,都基于空间维度的贴近。

由此可见:“辛”本义为收割工具的解析,放在“親”字中,也相当合理的解析了“親”字。这反过来证明了本文“辛”字解析的八九不离十。

接下来我们来解析的是最后一个天干“癸”:

天干“癸”与天干“壬”在五行中同属水。 前面分析天干“壬”属水基于聚拢的属性,所以天干“癸”的情况很可能也类似。而与甲骨文“癸”构形几乎相同的“巫”字可供我们参考:

对比两字,我们可以看到,在最初的时候,两个字的构形几乎一样,唯一不同的是方向。两个构形同时使用可以表达两种相反的属性:一为向往发散,一为向中汇聚。我们知道,巫师在上古时代可以说是全能的存在,所以以横竖交叉以示通达四方,然人力有穷,所以巫所知道的四方是有尽头的,于是“巫”字的构形交叉末端封闭。

“巫”字为发散,对应的“癸”字自然就是汇聚,而且从构形上说,斜交的十字更能表达汇聚的意思。从观看者位于交点面向上(前)的视角看,斜交的四角皆在观看者的侧方,如果观看者要出发到某个斜线,他都要转向。而从“癸”的甲骨文构形看,其可以隐含八方汇聚的意思。

因为若中心点有观察者,那其正前正后等四方方向因为观察者的存在就自然存在。反过来看“巫”字,其构形是中点的四个正方向,若中点处有某个古人,他向上走就是古人的南方。所以“巫”的构形天然就更倾向表达发散的意思。

综合上面天干“壬”与古文“巫”提供的参考,天干“癸”聚拢五谷的含义昭然若揭。那么天干“癸”的字形变化与古代社会五谷收藏的情况变化就有莫大关联,下面我们来看看其中都有什么变化:

说到收藏存储,不得不说的就是仓库,“仓”字在甲骨文里就有。甚至汉字的出现都有可能是仓储需要促成的,因为传说中就是仓颉造字。其以仓为姓,要么就是其本身仓库管理者,要么他是仓库管理者的后人,所以仓储在文字出现前大体已经成系统。

而直到周代井田制以前,土地管理估计都是以部落或者类部落的形式进行管理的,也就是从单纯的部落到部落联盟的形式,或许正对应的甲骨文的两种写法,一种是交叉的四端封闭(部落内部),一种是四端再交叉(部落联盟)。

到了西周中期,井田制已经深入人心,相应的,“癸”字构形也发生了变化,末端不再是交叉,而是变成爪子状,代表井田制九取一的税收制。而这一形变反过来证明之前天干“癸”为聚拢五谷以收藏(存储)的本义。

之后井田制崩溃,最高权力机构不再直接管理粮食分配,而是全部采取税收的方式,甲金文“癸”字的构形基础消失,但其作为天干末位以及相应的五行属性仍然在使用,于是“癸”字的属性就变成了冬天的,属水的,很自然的就被理解为雪。相应的,“癸”字的构形也在原来的基础上趋于表示雪。请看战国及汉代的“癸”字构形:

战国的简帛文字估计基于六角形雪花,但又要兼顾一下原来的构形,于是六角的其中两角末端带上了分叉。而汉印上的“癸”则基于雪地冰冷刺脚,构形在甲金文“癸”的基础上形变为双脚在箭矢上。至于现在通行的“癸”字构形,则是双脚在天,意为漫步在天。纷纷扬扬的雪花,可以看成是某物漫步在天的脚印。

现行的“癸”字虽然与原始的构形相去甚远,然而有一点却能连贯,那就是聚拢属性。而这也在某个角度证明了我们的主体文化的连贯性,汉字字义的连贯性。

“癸”字的聚拢含义在另一个相关字中体现的相当明显,那就是“睽”字:

金文“睽”同向的两个眼睛代表的就是很多眼睛,下面的“癸”就是聚集,所以金文“睽”字本身就是众目睽睽的意思。后来构形变成单目,就可以引申出对事物的看法之意,所以有睽违、睽异等词。

至此,十天干解析完毕,明白了十天干都是什么,其起源就很清楚了,起源于早期农业。早期农业的果实与谷物都同等重要,古人将每类作物生产分五个阶段,合起来就是两个巴掌。又因为农业基于太阳,所以将一年十等分后,很自然的将这两巴掌十个阶段的农业生产对应到相接近的时间区间,形成天文角度的十天干。

如此,十天干就和十日历完美的画上等号。而尧命后羿(大羿)射日的神话传说,跟结合节气的地支塑望月阴阳历取代纯太阳历(十日历、天干历)的历史事实就重合了

而十日历虽被取代,但结合地支组成干支纪年法。所以十日(月历)虽被射,但剩下一日(一年、纪年)。

,