很多人将农业看得很简单,认为它只是劳动密集型产业,实际上,从古至今,农业生产都属于技术密集型的产业。华夏民族之所以能够创造辉煌灿烂的农耕文明,一方面要归功于勤劳能干的农业生产者,另一方面也得益于我们拥有许多古代伟大的农业科学家。

氾胜之:中国第一本农业专著的作者

氾胜之这个名字人们可能比较陌生,他是中国历史上第一本农业著作《氾胜之书》的作者。

氾胜之祖上姓凡,秦朝时天下大乱,氾胜之的祖先为了避难来到氾水一带,也就是在今天的山东曹县附近,并且把姓氏也改成了“氾”。

氾胜之是西汉人,在汉成帝时担任过议郎一职,用今天的话来讲就是西汉农业部门的农业顾问,负责指导农业生产。

西汉朝廷曾经派氾胜之到陕西指导农业生产,作为一个农业专家,他深入当地的田间地头,认真研究当地的土壤、气候和水利情况,他因地制宜地总结、推广各种先进的农业生产技术。经过实地考察,反复试验,他总结推广了新的耕作方法——区田法。他把土地分成若干个小区,做成区田。每一块小区,四周打上土埂,中间整平,深挖作区,调和土壤,以增强土壤的保水保肥能力。采用宽幅点播或方形点播法,推行密植,注意中耕灌溉等。区田法的推广和运用,大大提高了关中地区单位面积产量,受到广大农民的欢迎。直到清朝时期,农学家杨屾在关中地区依然提倡这种耕作方法,甚至解放后的陕北地区,农民还保留着泛胜之当年推行的区田耕作法。

除了区田法之外,氾胜之还在民间大力推广种子穗选法,要求在田间选择子粒又多又饱满的穗留作种子。他自己又发明了溲种法,就是在播种之前,把把种子上沾满以蚕矢、羊矢为主要原料、并附加药物的粪壳,这种方法在今天被称为“种子包衣技术”,既可以为种子的生长提供养料,又可以防止地下的病虫害侵蚀种子,能够有效的提高农业生产效率。

氾胜之虽然是专家、是官员,但是他非常注重向广大劳动人民学习农业技术。当时,很多地方都种瓠子,但是由于瓠子既不耐旱又不耐涝,产量一直低而不稳。氾胜之听说有一位农民是种瓠子的行家里手,就亲自登门拜访,同这位农民交上了朋友。他仔细观察研究这位农民的种瓠过程,自己还亲手反复做种植试验。他终于总结出了一套瓠子种植高产技术,即“种瓠法”。用这个新技术栽种的瓠子,个儿长得特别大,一个可抵过去的10个大。

氾胜之常常微服出访,他走遍了关中平原,虚心向种田好手请教,把群众的种田经验同自己的研究成果结合起来。氾胜之对北方的水稻、蚕桑、小麦、瓜果等作物的栽培技术进行了深入的研究,总结推广了种麦法、种瓠法、穗选法、种瓜法、调节稻田水温法、保墒法、桑苗截干法等。农业技术的推广,促进了农业生产的发展。

后来,氾胜之将自己的农业经验整理成了一部农业书籍,就是《氾胜之书》。这是我国第一部较为完整的农业科学专著,发展了战国以来的农学,在当时享有很高的声誉,以至对后世产生了极其深远的影响。

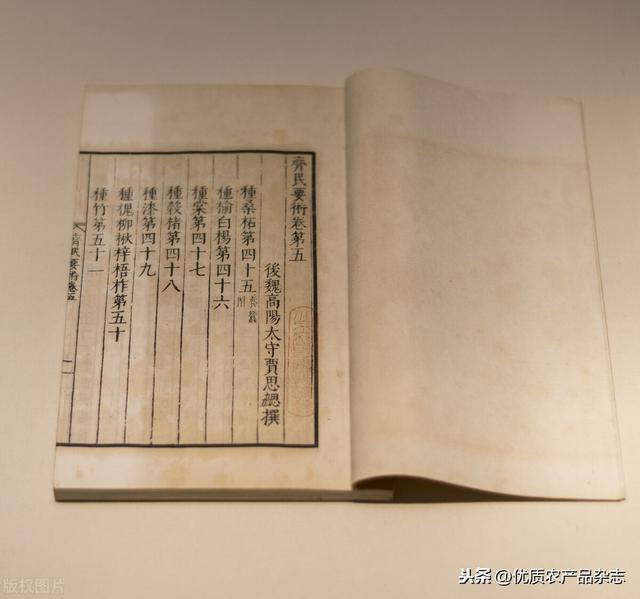

贾思勰与齐民要术

贾思勰曾经在山东淄博当过太守,也算是一方大员。但是历史上向他这个级别的官员多如牛毛,很多人都被湮没在了浩荡的青史中,贾思勰之所以能名垂青史、万世流芳,是因为他有另外一个身份——农业科学家。

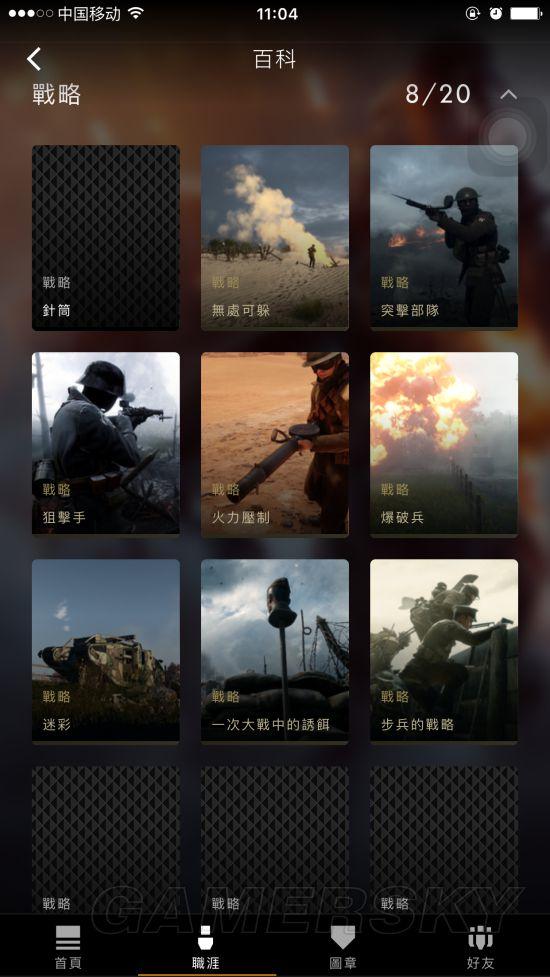

贾思勰在科学领域作出的最大贡献,是编写了《齐民要术》这部了不起的农业著作。

从公元533年开始,贾思勰就将自己大部分精力都放到了编写图书上。

为了总结当时民间的农业生产经验,贾思勰不仅阅读了大量的文献,还亲自从事农业生产活动,在此过程中不断向老农请教生产知识,积累下了许多“第一手”的农业知识。

有一次,贾思勰为了探索养羊的窍门,自己养了200多只羊。第一年冬天,贾思勰由于缺乏经验,没有准备好足够的过冬饲料,所以很多羊都饿死了。到了第二年,贾思勰吸取了经验,他先是种了20多亩大豆,等到秋天丰收之后,就把大豆都堆到羊圈里,心想:“有这么多大豆,今年羊群可以安然过冬了。”

但万万没想到的是,经过了一个冬天之后,贾思勰的羊还是死了不少。他思前想后,也想不通为何如此。这个时候,有人提醒他说,在百里之外有一个特别善于养羊的能手,也许能帮助他解开谜题。贾思勰二话不说,赶紧去寻找这位养羊能手。

养羊能手仔细询问了贾思勰的情况之后,告诉他:“你把黄豆堆在羊圈里,羊在豆子上跑来跑去、拉屎撒尿,到后来豆子都被污染了,羊不肯吃这样的豆子,自然活活饿死了。” 贾思勰茅塞顿开,后来他有随老农学习了很多关于养羊的知识,这才心满意足地回家去了。

贾思勰一生先后游历河南、河北、山西、山东等许多地方,每到一处,贾思勰都虚心地向当地有经验的老农请教,学习他们多年积累下来的宝贵生产经验。例如:长着茅草的地要先让牛羊在上面踩过一遍,七月份翻地后,茅草才会死去;长得饱满的、颜色纯正的穗子,一般是首选的种子类型,把它们割下来,高高挂起,等到第二年春天再脱下粒来播种,庄稼长势才好;不同的地理位置,不同的气候环境,要选不同的作物种类,风大霜重的山地种谷子,就得选用茎杆坚强的品种;而温暖潮湿的低地种谷子,就得选用生长旺盛产量高的品种……

贾思勰一边总结前人留下的各种农业生产经验,一边也不断纠正某些错误的经验。例如,氾胜之在《氾胜之书》中说,种植黍子要尽量稀一点儿,才能获得更高的产量。但是贾思勰通过反复的研究发现,黍子稀植棵丛虽大,但米黄而多空粒,如果密植的话,虽然看上去小些,但米白且饱满。所以在自己的著作中,他纠正了前辈的错误。

通过不断的学习、总结和积累,贾思勰终于写就了《齐民要术》这部伟大的著作。在书中,介绍了许多农用经验,如“苗高一尺,锋之,三遍者佳”等等。他还提出了许多精辟的见解和带有规律性的认识,如肯定绿肥在提高土壤肥力方面的作用,记载了绿肥轮作的经验,这比西方最早实行绿肥轮作制的英国要早1200年。此外,书中记述了农业生产工具及用途,单是中耕除草的农具就有锄、耙、劳、锋、构等五种。《齐民要术》内容异常丰富,从耕种操作到制醋造酱,凡是与农业生产与农民生活有关的,几乎都有详细的记载。其中最值得注意的是不误农时,因地种植,精耕细作,以及间作、混作、套作等经验介绍。

由于《齐民要术》这部书可以极大的提高农业生产效率,所以在很多朝代,这部书都被朝廷视作为“密书”,不肯轻易示人。例如在宋代的时候,官方刊印了这部书,但是却只容许官员们阅读,禁止它流落民间。

中华人民共和国成立后,关于研究《齐民要术》专著和文章发表达五六十种之多。在日本和欧美一些国家,对《齐民要术》的研究也很流行,并称之为“贾学”。由此可见,这部书不仅对当时的中国产生了深远影响,也超越了时间和地域的约束,成为世界农业发展史上的一块瑰宝。

宋应星:“人民科学家”

宋应星是明朝人,出生于万历十五年。

说起宋应星的家世,也曾经有过一段辉煌的历史。他的太爷爷曾经当过尚书,相当于今天的“部级干部”,是正儿八经的朝廷大员。他的爷爷也可以算的上年轻有为,20多岁就中了举人,可是正当他要平步青云的时候,却偏偏英年早逝了。

宋应星的爸爸天分比较一般,考了一辈子试,最多就考上了个秀才。

到了宋应星这一辈儿的时候,他们家一共有四兄弟,爸爸妈妈希望这四兄弟能够好好学习、天天向上,重现老宋家的光辉历史,所以即便家里很穷,也一直在供宋应星上学。

宋应星学习非常刻苦,万历四十三年,他和哥哥一起参加了乡试。古代的乡试,可不是“乡下的考试”,而是全省的一次大考。在江西省,当年总共有一万多考生,宋应星排名第三,他哥哥排名第六。他们哥俩所在的奉新县,几乎所有的考生都没考上,只有他们哥俩不仅考上了,而且还取得了很好的名次。所以当宋应星和他哥哥回到家之后,受到了乡亲们的热烈欢迎。

那一年,宋应星28岁,美好的前途似乎就在他的眼前。

考取乡试之后,宋应星就有资格参加会试了。所谓的会试,是国家级的考试,会试的第一名就是状元,第二名就是榜眼,第三名就是探花,只要在会试中取得不错的成绩,就可以当官。29岁那年,宋应星信心满满地来到了北京,去参加会试。

但是天不遂人愿,他落榜了。

落榜之后的宋应星回到了江西,补习了3年,再次参加赶往北京参加会试。

继续落榜。

接下来,宋应星就如同“灰太狼”一样,每次落榜都高喊一声:“我还会回来的……”但每次都以失败告终,在15年的时间里,宋应星总共参加了6次考试,全部落榜。

屡战屡败的宋应星对于科考这件事情也逐渐心灰意冷了,所以第六次落榜之后,他决定不再走科举这条路了。宋应星开始去做自己真正喜欢的事情——收集各种民间的科学发明,然后它们汇编成书,这本书就是大名鼎鼎的《天工开物》。

《天工开物》包含的内容非常多,它共有18卷,介绍了种植、纺织、染色、谷物加工、制盐、制糖、榨油、制作陶瓷、冶炼金属、造车造船、锤炼金属、开采矿物、造纸、制造兵器、造酒等18个领域的科学技术,可以说是包罗万象、博大精深。其中关于农业的内容占据了绝大部分的篇幅。

《天工开物》这本书,如果放到今天,就是一本《科学技术百科全书》,肯定会受到读者们的欢迎。但是在他那个年代,人们对于科学技术都不感兴趣,所以书商们都不愿意出版他的这本书。

无奈之下,宋应星决定自己出版《天工开物》,但是他当时只是县里头的一个临时教师,生活过的很贫寒,还哪里有钱出版图书呢?为了筹钱,宋应星只好和自己的大哥去借钱,借到钱之后便自己买木板请人刻字,买纸墨排序印刷,最后再一张张装订成册。

明知道卖不出去,宋应星为什么还要借钱出书呢?他在书的序言里给出了答案——所愿此简流传后世,敢求知己于目下哉。意思是说,我唯一的愿望就是这本书能够留给后代人,希望后代中有喜欢科学技术的人。

可能宋应星自己也没有想到,他的这本书出版之后,虽然读书人们不太喜欢,但是广大的人民群众却从中受益匪浅,很多人通过这本书学会了先进的技术,用到了自己的生产当中,极大地提高了人们的生产效率、尤其是农业生产效率。

后来,清朝打败了明朝,成为中原的统治者。由于宋应星在《天工开物》这本书,将秦朝人的祖先称之为“北虏”,所以清朝的统治者们很不高兴,他们故意打压《天工开物》,最终导致这本书在中国逐渐消失了。

万幸的是,天工开物这本书虽然在自己的国家不受重视,但是当它出现在国外之后,立刻引起了外国人的兴趣。在欧洲,《天工开物》被翻译成12国语言,传播甚广。甚至有欧洲学者说:“《天工开物》推动了欧洲农业革命”。欧洲学者将宋应星比作“中国的狄德罗”,这个狄德罗是18世纪法国启蒙思想家,百科全书派的代表人物。

在日本,《天工开物》更是成为一本“必读书”,被不断的再版、重印。在很长一段时间里,日本人都把这本书当成是指导本国家农业、手工业发展的“指南”。

《天工开物》这部书的遭遇,也折射出来古代中国科学工作者们的普遍遭遇:被视为奇淫巧技、不受官方重视,所以,从明朝开始一直到清朝、民国,中国在科学技术上未能有大的突破、逐渐被西方国家所超越,也就成为“理所当然”的事情。

作者:李伟娜

END

《优质农产品》2020年12月刊

优质农产品杂志:《优质农产品》杂志官方账号,聚焦品牌农业建设和优质农产品开发

欢迎关注

转载请注明来源

,