在敦煌遗书中有若干草书写卷,草书的整体风貌点画上接近于今草,少牵丝连带;结体外形似有章草体式,结字简约圆秀,字字独立,大小均匀,排列整齐,用笔纯熟自然,但又几乎不见波磔挑法,严格讲是处于章草向今草过渡并临近成熟的阶段。

章草意味的经卷,不见波磔挑法。

敦煌卷从最早的前秦甘露元年(359),直到北宋真宗咸平五年(1002),前后时跨七百年,这段漫长的历史正是中国书法从隶书向楷书、从章草向今草的过度并走向成熟的时期。新旧交融,新胜旧汰,书法风格层出不穷,形式面貌千变万化。

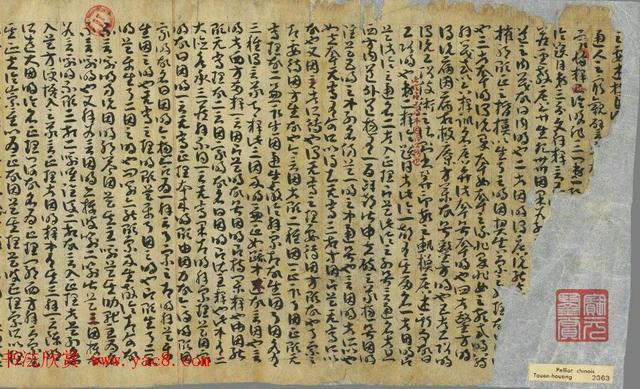

《因明入正理论议疏要卷》

弥足珍贵的敦煌草书墨迹《因明入正理论议疏要卷》。“是现存敦煌写本章草书作品中最有代表性者。” 法国巴黎国立图书馆藏

汉代是草书发展时期,像张芝、索靖草书书家都是敦煌人,可以说敦煌草书的故乡,但令今人惊诧的是,从遗书中并没有看到像《冠军帖》那样的连绵激荡的草书踪影,也没有看到索靖《月仪帖》那样的“标准章草”的模样。

《冠军帖》局部

再,唐代是书法大发展、大繁荣时期,敦煌遗书完全穿越了大唐帝国的历史,同样没有看到张旭、怀素那般浪漫不羁的狂草踪影,只是看到了接近于孙过庭《书谱》的书法气象,却比不上《书谱》用笔的“爽利”“取势”和“情性”的表达,还有怀素小草《千字文》的影子,

《因明入正理论》写卷彩色

《因明入正理论》写卷放大

比如写卷《因明入正理论》,更多的是今草框架下的各种各样的草书风貌,所以说敦煌草书不章也不狂。今天我们猜想,敦煌草书出现的年代集中在隋唐时期,作用在于快速抄写佛教经典之外的注疏、宣演之类的“长篇大论”,行书的情形也是如此,一切都缘于“实用”。从这个角度出发,我们非常容易理解“匆匆不及,草书”并非“匆匆,不及草书”缘由吧。

还有,从经生们娴熟的笔法中真切地感受到了什么是“久书成艺”!书写习惯一点形成是很难改变的。

弘一法师写经卷

尽显性情的草书书写速度会快,但又不合佛家抄经的虔诚。这一点寺院里的文书是否用行书或草书书写,高僧们的看法不尽相同。印祖曾经这样教导弘一:“古往今来,不少人用行书草体写经,我对此绝不赞成。想要断烦惑、了生死、度众生、成佛道,岂可将抄经视为儿戏,由着性子来?”并说:“抄写经文是将凡夫心识转为如来智慧的行为,比古代进土上金殿考状元还要严格恭敬,来不得半点怠慢疏忽。能这样做的人,必定在选佛场中,得中状元。”印祖的观点代表了一派。

草书《大乘起信论略述卷》

草书 敦煌写经《法句经疏》

而持相反意见者认为,佛经部分经楷书完成以示虔敬,疏略之类动辄数万言,用楷书完成,不知要写到猴年马月,何不可以变通处理呢!从敦煌遗书来看,变通的情形实在不少,但基本没有超越小草的范畴。我们还可从大唐气象角度来理解。唐代书法的社会风气十分浓郁,名家众多且影响甚深,连清静的寺院佛堂都被渍染,所以像草书、行书等体现着浪漫主义情怀的书体也成为抄写经籍的书体形式,并且形成有势力的书法集群,包括寺院里的僧徒。看来“颠张醉素”们过于狂放的表现,与寺院的清凉格调实在不搭调,写经生若是写出如此格调的狂草,一定是格格不入,写经生的目的是为了赚得生活补贴,不是为了艺术而写书法。

,