李嘉文/文

【摘 要】华夏历史中的北朝,泛指西晋南迁后至隋统一,与南朝相对峙的北方政权。由于战火纷乱、政权更迭不休且多为少数民族建立,北朝书法呈现的整体面貌与南朝文人士大夫所追求的书风截然不同,多为豪放、粗犷、刚健、质朴的石刻作品。北朝书法在书法史上往往作为一个独立的体系单列,主要因其具有独特的美学意蕴,并对后世产生深远影响。清代中叶,帖学式微,书家开始从古代金石书契中寻找金石的自然之美,进而发起以崇尚北朝石刻书法为主的碑派运动。北朝书法古穆、坚峻、质朴、奇逸的美学意蕴被深入挖掘,使华夏艺术精神更加深沉和完整。

【关键词】北朝书法;特征;书风成因;美学意蕴

永嘉之乱,衣冠南渡。北方以黄河流域为中心,氐、羯、羌、匈奴、鲜卑各族新兴地主集团纷纷逐鹿中原,游牧民族以强大武力沉重打击汉士族地主阶级,五族在一百多年的时间里混战不断,前后共建立十六国政权,史称“五胡乱华”。纷乱时代,世风日下,文化衰落,北方书法艺术的发展自不可与南方东晋同日而语。此时的东晋在相对稳定的环境之下,玄学清谈之风盛行,人性的觉醒以及黄老思想的影响之下,以王、谢、郗、庾为主的士大夫书法崛起,“二王”父子的书法艺术更是以“书圣”之名于史书熠熠生辉。东晋书法如唐诗、宋词和元曲一般,是华夏文化艺术史上的巅峰。

北方少数民族鲜卑族拓跋氏统一北方,建立北魏政权。南方则由刘裕依仗北府兵强大的武力,篡晋自立,建立刘宋政权。至此华夏由十六国混乱并为南北朝相对统一阶段。南朝书法多继承两晋潇然放旷、纵意自适的书风,虽梁武帝萧衍主张复古,遏制日渐发展的新妍之风并转向钟繇古质书风,但整体南朝书法皆是两晋的审美继承,二王书风仍风靡始终。北魏太武帝虽强盛,但连年用兵,国力虚耗,及至孝文帝改革,“断北语,改族姓,禁胡服,与汉人通婚,兴学校,改制度”,北魏鲜卑逐渐与汉同化。孝文帝虽未制定有利于书法发展的相关政策,但拓跋氏贵族却因汉化政策开始大量使用汉字,客观上对书法的发展起到非常有利的推动作用,随着齐梁二朝与北魏文化交流日益增多,北魏书法在融合南朝书风的基础之上形成其独有风貌。纵观北朝书法,其独特的艺术风格因乾嘉金石学的兴起而受追捧,深耕研究也成一时风气,但究其书风形成之因却寥寥无几。本文试探究北朝书风的成因,并就此探讨其不同于常见书法风格的美学意蕴。

一、北朝书法的形制与书风特征北朝书法不同于南朝,多以石刻书法留存于世。“南派乃江左风流,疏放妍妙,长于启牍,减笔至不可识。……北派则是中原古法,拘谨拙陋,长于碑榜。”南朝多为文人书家,流传于世的书作也琳琅满目、恒河沙数。东晋琅琊王氏革古裁今,“绮靡婉丽,纵横流离”的行书风格成为后世行书不可逾越的法则。南朝宋羊欣、南朝齐王僧虔、南朝梁萧子云、南朝陈释智永等,皆是在华夏书法史上举足轻重的代表人物。反观北朝,名家寥寥,稍有名气无非崔悦、卢谌二家。后王褒入关,也是以北曲唱南音,将之定义为北朝名家也略显牵强附会。北朝真正为后世所敬仰的多为题榜、刻石的实用艺术。随着清代碑学兴起,以阮元、包世臣、康有为为首的文人书家对于北朝碑刻推崇至极,相应的如《南北书派论》《艺舟双楫》《广艺舟双楫》等已对北朝石刻有了深入的探讨和研究,此处仅简略论述。北朝石刻书法的形制一般包含北朝时期的碑碣、造像题记、墓志和摩崖等各类石刻。

1.南北交融、隶楷掺杂的北朝碑碣。魏晋之际均有禁碑之令,东晋和南朝也都承继此令。北朝虽无禁碑之令,但也受南朝禁碑之风影响,较之造像题记、墓志、摩崖,碑碣数量上明显处于劣势。数量虽不占优,却不可忽略其南北书风交融的艺术价值。十六国前秦时期的《广武将军碑》与之几乎同时的《兰亭序》相较,几乎无多相似,多以篆隶笔法,少波挑的如楷亦如隶的书风;北魏太安时期的《中岳嵩高灵庙碑》依旧未完全脱去隶书笔意,结体奇诡多变,雄强茂美,比之《广武将军碑》已彰显后世楷书之貌;北魏正光时期的《张猛龙碑》已是完全成熟的楷书状态,全碑已难见隶书笔意,用笔多是方笔,结体参差俯仰,变化无端。此碑可作为北魏碑刻楷书审美标杆,后世受此碑滋养者均将此碑奉为圭臬。

2.写刻合一、艺趣盎然的北朝造像题记。北魏鲜卑贵族大兴佛教,佛教信徒的骤增也让造像迭出,造像题记作为造像主体之一也因此而多产。写刻合一的特殊性能最大程度地反映了当时书风极独有的艺术趣味,所以造像题记在北朝石刻中占有非常重要的地位。造像题记中最为典型的就是北魏孝文帝迁都洛阳后开凿的龙门石窟,而在龙门石窟古阳洞中的“龙门四品”,即《始平公造像记》(见图1)《杨大眼造像记》《魏灵藏造像记》和《孙秋生造像记》为其中最具代表的精品。《始平公造像记》采用少见的阳文刻石,以方笔入锋,雄强力厚,结体方扁,舒展飘逸;《杨大眼造像记》则字如其主,杨大眼作为古之骁勇名将,其碑中之书亦显气雄力健、峻健丰伟之势;《魏灵藏造像记》与《杨大眼造像记》颇似,但用笔则多侧锋,结体更为紧密端谨,古朴俊朗;《孙秋生造像记》用笔更为厚重饱满,结体收缩有致,舒畅柔和。“龙门四品之所以有典型意义,正是集中概括了龙门石刻中新妍与不善新妍这两大类型,而它们又在刻工具有装饰趣味的铭石书用刀模式中统一起来。这种风格的形成,杂糅着新与旧、笔与刀、稚拙与矫饰等许多不同的因素,却是值得仔细鉴别的。”北朝造像题记由于佛教盛行,数量众多,如药王山造像题记和巩义市石窟造像题记亦能彰显北朝书法风貌,此处不再一一列举。

图1 《始平公造像记》

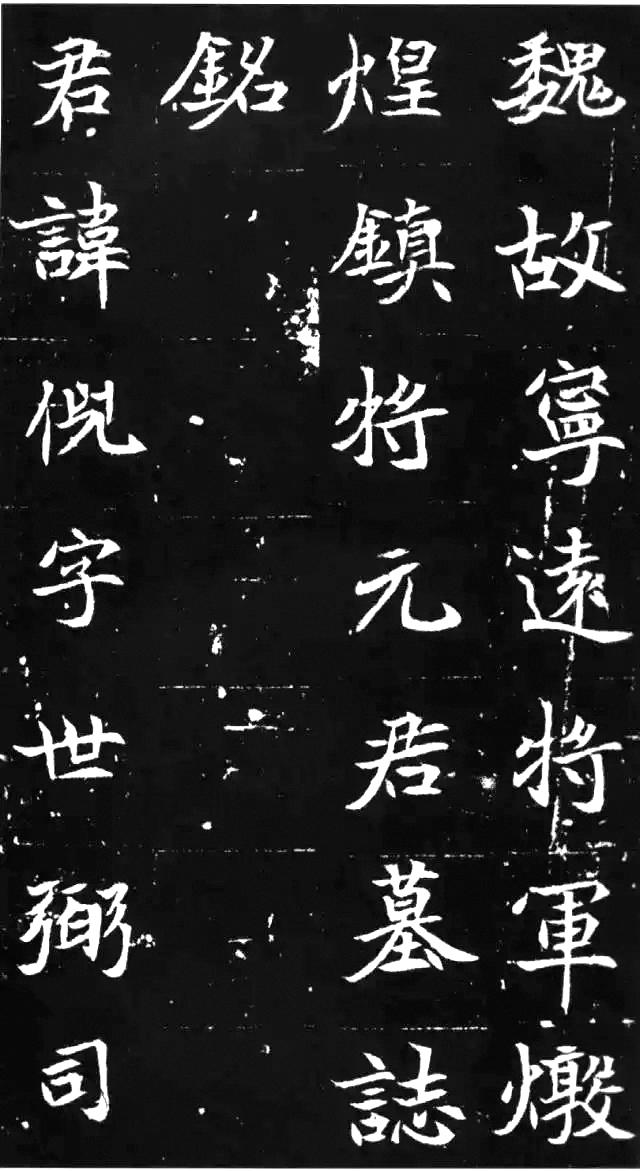

3.遒丽俊秀,清晰无损的北朝墓志。墓志不同于碑碣,造像题记和摩崖,区别有二。其一为墓志多埋于地下,很难遭受自然侵蚀和人为破坏,所以大多保存完善,字迹比之其他石刻更为清晰精美;其二为书风多为遒丽俊秀,柔美秀整楷书,虽有部分十六国时期墓志,如前秦《梁舒墓表》、后燕《雀遹墓志》等仍为隶意未脱之楷书,但目前出土的大部分墓志书风多为受南朝影响的秀润精美的审美特征。北魏邙山墓志是最具代表性的北朝墓志,除了数量,质量也多被后世认同。《元桢墓志》(见图2)的刚健秀润、《元珽妻穆玉容墓志》的活泼率真、《元显俊墓志》的从容遒劲、《崔敬邕墓志》的气象雍容、《李璧墓志》的爽朗纵逸、《元倪墓志》的秀美生动、《张玄墓志》的高古舒朗。北朝墓志书法由于其在南北融合的基础之上加以刻刀手法之特殊,使之在中国书法史上留下浓妆重彩的一笔。

图2 《元桢墓志》(局部)

4.天真自然,气势磅礴的北朝摩崖刻石。乾嘉之后,碑派运动最为推崇的当属北朝摩崖刻石。受当时佛道之风盛行影响,北朝摩崖刻石面目之丰富,产量之巨,可谓历代摩崖刻石之最。书尚自然,况乎此与山川万物经岁月流逝已融为一体之书,因此也不难理解金石家对摩崖之推崇备至。北朝摩崖石刻最为后世尊崇有三:北魏褒斜道《石门铭》、北魏云峰四山《郑道昭摩崖石刻》和北齐泰山《经石峪金刚经》。康有为对《石门铭》的彰扬世所共见,“《石门铭》飞逸奇浑,分行疏宕,翩翩欲仙”;《郑道昭摩崖石刻》为郑道昭栖息云峰诸山,见之“此山上有九仙之名”,出于对道家羽化登仙而入仙境之追求,同时为了旌表其父郑羲的仁德,在山崖壁石之上书并刻下擘窠大字以彰扬其家族业绩,所书状态情景交融,朴峻疏宕却锋芒不露,雄奇宽博而平和含蓄;《郑道昭摩崖石刻》是道家潇逸书风典范,《经石峪金刚经》则为佛门圆融书风经典。凡游泰山而见《经石峪金刚经》者,无不被为这人工与自然合铸的恢宏巨作所震撼。《经石峪金刚经》用笔融篆隶楷三体合一,奇古雄秀,结体宽阔浑穆,是为北朝摩崖石刻最为宏大气派之作。

北朝石刻经过“碑派运动”之后为世所推崇,实则随着考古发现,北朝留存下来的部分墨迹则更有艺术和历史价值,毕竟南朝书法虽盛,但不同于北方干燥易保存的自然风貌,所存墨迹多为后人摹本,不见真迹。现在所发现的北朝楼兰残纸、高昌遗书和敦煌遗书都是更为珍贵的书法第一手资料,虽不能代表当时名流书家,却是较之后人摹本,最能体现当时真正的书风面貌。现在所见的这些北朝墨迹多为行楷相兼的字体,用笔意趣生动,可以看出是将钟、卫旧体与二王新体相融合的过渡产物,部分风格也与北朝部分石刻作品相符,为北朝书风的研究提供了更多参考材料。

二、北朝书风成因初探纵观整个南北朝时期的书风,南朝自二王父子新体革命,加之玄学清谈之风和“人性觉醒”的兴起,南朝书家多为文人士大夫家族,书风表现的多为婉丽清媚、俊逸潇散。而北方文人受胡族侵犯,战祸动乱,无闲情雅致专研书艺,书家则多为民间寂寂无闻的无名书手,书风则在长达两个半世纪的时间里呈现不同面貌。究其原因,首当其冲应为政治因素,文化发展往往与政治动向和社会背景有着直接关联。风成于上,俗成于下,君主士族对待文艺的态度,往往最能直接影响其文艺政策和风向;其次当属经学发展的影响,北朝经学相较于南朝更为发达,儒家思想的影响力对于书风的影响也较为深刻;其三是佛教的风靡,北朝石刻书法形制中最具代表性的造像题记和摩崖石刻多数离不开宗教主题;最后也是最为根本的是自然环境和生活情趣的影响,一方水土养育一方人,北朝书风的雄奇方朴必然不会是莺飞草长的江南名士所能表现出来的,与北方雄浑粗犷的自然景观和民风民俗是脱不了干系的。

1.政权更迭和文化融合。永嘉南渡之后,东晋南下建立政权,而北方则进入十六国时期。以氐、羯、羌、匈奴、鲜卑为主的游牧民族被中原富庶的经济与先进的文化吸引,纷纷入主中原,建立政权。武力的镇压毕竟只是一时之策,想要真正守住江山则需要文化的征服,于是这些游牧民族政权多会用碑刻的形式来称功颂德。但是在这乱世之下,原本汉族那些文人缙绅士大夫要么死忠君上,血洒沙场;要么随汉人政权南迁避乱并于南方落地生根。于是乎新兴的游牧民族政权只能由普通工匠或游牧民族的有识之士沿魏晋旧习,现学现用,十六国时期的书风几乎都呈现出非楷非隶的杂糅面貌。

汉末其实就已在隶书之上衍生出草、行、楷诸体,但仅仅为书写便捷追求的萌芽产物,并不成熟。及至三国时期,魏国钟繇的楷书、行书才算真正意义上的书体,但就目前存世之作可见,依旧未完全脱去隶意。西晋现在多可见的也是体势尚不完备的诸体。永嘉之乱,晋室南迁之后,王导怀书入关,将钟繇《宣示表》带入江南,二王父子则在此基础之上,革古创新,去“古质”而得“今妍”,楷书和行书才获得真正意义上的成熟。清人阮元论及此,“篆隶遗法,东晋已多改变,无论宋、齐矣”可以证实东晋南朝疏放妍妙的行楷已成熟普及。

十六国时期的北方诸政权在文化艺术领域显然无法和当时的东晋相提并论。一方面急需碑刻歌功颂德以振民心、一方面却无书法造诣深厚之士可用,只能以学不稽古、粗通六书的工匠勉力而行。毕竟当时楷书文字并不完备、于是一些无法书写之字,只能仿篆隶,以象形会意,形成形构似楷,而笔法、笔势均留有隶意或形似楷而笔法为隶的杂糅字体。前秦的《广武将军碑》《梁舒墓表》和北凉的《沮渠安周造佛寺碑》都是此书风之下的代表作品。所以此阶段的北朝书风是为政权动荡之下,书法诸体尚不完备而初学六书的工匠在追求正体和装饰趣味下不自觉且无意识的产物。

北朝书法有了长足发展源于北魏孝文帝的汉化政策。迁都洛阳后的一系列政策使北魏的汉文化水平迅速提升,书法也因此受益得以发展。此时北魏的书风在保留十六国时期的楷隶结合的质朴实用的基础之上,吸收了南朝楷书的轻纤柔美,形成其独有风格。北朝的石刻书法在此时达到鼎盛,归根结底是受孝文帝汉化政策影响,虽然尚存部分粗鄙简陋的楷隶杂糅,但洛阳龙门石窟造像题记和邙山墓志才是最能展现北魏南北融合背景下,刻工精致且笔法讲究的雄奇刚健书风。

孝文帝的汉化政策之后,东魏、西魏直至北齐、北周,北朝的统治者无一例外都延续了对中原文化的推崇。而书法作为文化内容和载体受到推重也必是在情理之中。崔悦、卢谌作为北方为数不多的书法世家受到掌权者的重用,加之王褒、庾信的北来使北朝书法注入新鲜活力,南北的融合和突破形成独一无二的上承篆隶下启唐楷的北朝书风,“千岩竞秀万壑争流”,品类之丰富、刻工之精致、数量之繁多,北朝书法的辉煌是历史的必然趋势,也是政治改革之下的产物。虽然东魏和北齐的胡化逆流、西魏和北周的复古思潮都对北朝书风产生过不同的影响,如北齐的《经石峪金刚经》有向隶书回溯的倾向、西魏的《魏文显造像题记》已有多用联笔的行书写法,但是这种书风变化与十六国时期北朝的楷隶杂糅书风则截然不同,前者是受战争频仍、动荡不安的影响,后者则是南北融合背景下意趣追求的产物。由此不难判别,北朝丰富多变的书风归根结底还是受政治政策和社会背景的影响最为深刻。

2.玄风消歇和经学为体。提到魏晋南北朝,往往绕不开“玄学”的话题,玄学是在两汉儒学逐渐衰落的基础上,逐步发展而为主流思想。永嘉南渡之后,偏安一隅的东晋士人显然未受战乱影响,仍热衷于谈玄纵诞,历史对此评价多为针砭感慨,甚至归为“尚浮虚”以“至今日”。既然南渡已成事实且北方又混乱,无力一举南下,东晋士人也适然平和,对于文艺领域则是大有裨益,混乱局面下的复杂环境却又处于相对宽松的政治环境之下,这对于文艺创作则如温室,自然而然地就会孕育出灿烂的花朵,谓之为中华的文艺复兴亦不为过,诗、赋、书、画无一不是如璀璨明珠般耀眼。

反观北方,学术文化的主流世家大族皆已随之南渡,南渡的不只是高门望族中人,还有汉人多年经营耕耘的学术文化,当然包括此间盛行的玄学之风。北朝无论是十六国时期,抑或是北魏及至北周,极少见玄风之踪影,间或有之,也为老庄潇洒闲适,与玄学之道了无关系。如北齐祖鸿勋去官归故里与友人书谓:“孤坐危石,抚琴对水,独咏山阿,举酒望月,听风声以兴思,闻鹤唳以动怀。企庄生之逍遥,慕尚子之清旷。”祖鸿勋所提及的与东晋玄虚任诞毫无关系,只是向往老庄之逍遥闲适的隐退生活而已。南朝书法在虚诞风流,潇洒风神的玄风影响之下,经过士人疏放妍妙的发挥,神韵潇洒、妙逸自然。反观北朝的书法,展现出的多为质朴实用之风。

玄风于北方的消歇只是前提,经学为主的思想传统才是北朝实用书风的根本原因。特别是鲜卑一统北方建立北魏,自太祖拓跋珪始,历代帝王皆将儒学立国作为国之根本。及至孝文帝的汉化改革,儒学之风更盛。孝文帝曾下官诏:“乐者,所以动天地,感神祇,调阴阳,通人鬼,故能关山川之风,以播德于无外。由此言之,治用大矣。”此诏完全就是《乐记》的思想。赵翼和陈寅恪论及北朝经学之发达皆可作为佐证。儒家传统的有为而治显然与黄老的无为而治不同,与重个性,任自然的玄学思想则更为相悖。北朝文艺思想在本就重建的基础之上,又几乎完整继承儒家思想,所以其书法风格呈现出古穆质朴之貌也就不足为奇了。

3.佛教风靡和宗教狂热。西晋王朝是在司马氏篡曹魏后灭东吴而建立起来的短暂统一的政权,历经“八王之乱”和“永嘉之乱”,天下覆倾,皇室南迁。留于北方的百姓则处于生灵涂炭、水深火热的乱世,对统治集团的失望使之只能将希望寄予佛殿之前。佛教得以进一步的传扬,并逐渐作为主流思想进一步为普罗大众所接纳。

“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。”杜牧这首诗所述可见南朝寺庙之多、佛法之盛。特别是南朝梁武帝萧衍广造佛寺、亲述佛经且四度舍身同泰寺,帝王的尊崇必定带来大众的狂热,举国上下皆唯佛是瞻。如此背景之下,佛教对政治、思想、文学和艺术等诸多领域的影响必然不能忽视。

南北朝地分南北,在佛教发展方面亦是南北迥异,差异明显。佛教在晋大肆传播之时,正是“玄风独振”之时,是“三日不读《道德经》,便觉舌本间强”之时。老庄的复归自然、无拘无束的思想演绎为玄学之风,而佛教禅学中自我解脱且曲折隐晦的传教方式与玄学之风完美契合。如此背景之下,发展至南朝时,无论是佛教徒还是玄学士大夫阶层,都自然而然互相靠拢,渲染传播的也是与玄学相吻合的佛学理论。南朝宋谢灵运的“禅室栖空观,讲宇析妙理”,山水美景中亦能悟的玄佛相融的“妙理”;同时期的竺道生在悟通佛理时说:“夫象以尽意,得意则象忘,言以诠理,入理则言息,自经典东流,译人重阻,多守滞文,鲜见圆义,若忘筌取鱼,始可与言道。”佛教得道高僧亦是佛玄双修,并逐渐演化为后世禅宗。所以南朝佛教则多是崇尚佛学义理玄思和玄谈,并被士人广泛作为人生理想、人生情趣来对待。

北朝的发展则不尽然,前文已述,北朝受政治、经济和文化交流阻塞的影响,玄风消歇且重儒家礼教,佛教的传播则与南朝截然不同,更偏重于佛教的戒律和践行。北朝“佛教的风靡,表现形式也多是宗教的狂热而非哲理的探讨”,在这种环境之下,北朝大造佛寺,开凿石窟,书法也得到空前的发展。北朝重禅法、重践行而不尚玄言的佛教特点注定给予北朝书法重实用、尚真实和求质朴的书风面貌,完全不同于南朝在抽象而空灵的佛学理念之下的重修饰、尚自我华丽而新颖的书风新貌。两者虽在审美意趣之上截然不同,但北朝书风所现之面貌也毫不逊色。

4.自然环境和生活情趣。俗语有云“十里不同俗”,况乎南北。地理因素造就气候、饮食以及各种风土人情的差异,晏婴“橘生淮南”虽寓有所指,但其本质仍是揭示同一事物于南北下的不同。这样的差别放在华夏历史的任何一个阶段都不会有南北朝时期之如此之大,毕竟除了南北众多差异之外,统治阶层和生活情趣的特殊差异又使这样的南北差异被进一步放大。

中国按照自然区划应当分为三大自然区,三大自然区中东部季风气候区以淮河为界分为南北,而南北朝时期的南朝和北朝的地理划分几乎与之相一致。地理位置的差异,气候、土壤和植物的差异使得南方多为水稻油菜的种植,北方则是小麦为主;而自然环境的差异则造就南方人和北方人心理性格的差异异常明显,北方山少水少而多平原,南方山多水多而少平原,北方人在霜天雪地寒冷干燥下多展现奔放粗犷豪爽外放的性格,南方人在精耕新作温和湿润下多展现清秀细腻沉稳内秀的性格。这种差异并非大脑结构或遗传因素造就,实则长年累月身处地理环境的差异造成的。反映到书法层面也不难看出,北朝书法展现出的风格面貌不正如北方人的性格一般,完全不同于南方那种温文儒雅下新妍柔媚。所以北朝书风的雄强质朴受北方自然环境下的民风民俗影响颇深。

除了地理环境的差异,南北朝因为独特的政治因素,使得南北的生活情趣受之影响巨大。自晋元帝司马睿南下建立东晋,并没有看到收复北方的雄心壮志,也未见丧失国土的感怀忧伤,而是延续西晋种种奢靡作风,无论是山水游乐抑或是歌咏宴饮,在皇室和贵族的带领之下依旧清谈纵乐,纵酒赋诗。对于政治而言,自然非诗赋所言之不讳之朝、海晏河清,但沧海横流,民生凋敝倒也不至于。依傍于江南的富庶以及北方的兵连祸结,南朝无心收复故土、北朝又无力一举南下。如此政治背景之下,文艺进而出现哲理化倾向,宫体诗和山水文学艺术都是南朝这一阶段的突出表现,南朝疏放妍妙的书风在此环境下孕育发展。

北朝则完全呈现另外的倾向,一方面受地理风俗因素影响,本就不是柔和细腻,况乎长夜难明之下;另一方面北朝的文人集团又是如此稀缺,皇室贵族的生活情趣亦完全异于南朝,几乎皆是“性好朴素、不尚虚饰”。北朝皇室反对华靡之风,文艺领域自然呈现重实用、尚真实之风。当吟诵《敕勒歌》时,那种不加修饰的雄浑豪迈之情跃然纸上,这种真挚朴素的审美趣味也当需以北朝书法磅礴之大气书之方能彰显其难以言喻之韵味。“皇室的好尚常常直接影响士人的生活情趣,在北朝的有关史料里,我们很少看到南朝文人那种诗酒流连、以诗文为娱、以诗文为戏的情形。”北朝自然环境和生活趣味,深刻影响北朝书风的审美倾向,北朝朴实实用的书风完全异于南朝也是理所应当。

三、北朝书风的美学意蕴:丑书之辨明末著名书法家傅山曾经说过,学习书法“宁丑勿媚”。此似有所指,但其义并非提倡学习如何书写丑书,只是相较于媚俗之字,宁愿书写古怪质朴,意趣多变。清朝乾、嘉年间朴学的兴起,使得篆隶书法复兴,清朝学者皆热衷于金石之学,“乾、嘉之后,小学最盛,谈者莫不藉金石以为考经证史之资。”北朝书法不同于南朝,多为石刻,亦因此受追捧。在这种环境之下,董赵帖学和馆阁体无论是与庄重古朴的篆隶还是刚健雄强的魏体楷书比较,都应当入媚书之流。那流于斑驳残缺的石刻之书就当论为丑书?显然对于书法的美学意蕴存在片面理解。

汉文字的产生是古人于“鸟兽蹄迹之可相别异”的启发之下,依类象形、指事会意之下创造出来的,经过岁月洗礼,逐渐简化演变为一个个抽象的符号。这些符号加上人为的书写造型意识,逐步形成具有自身审美特征的艺术。无论称之“书法”抑或“书道”,都脱离不开神、气、骨、肉、血的形象创造。加之书写者于运笔、结体和情感的发挥创造,形成之美学意蕴当无与伦比。但书法之美,实难定义,正如张怀瓘《书议》所言,为“无声之音,无形之象”。当然也不完全无迹可寻,只是不能一概而论或高度概括。

至于丑书之辨,美丑本就是对立的,但是绝无绝对的美丑。随着社会发展,自媒体时代的到来,诸多“艺术家”被世人所熟知,于是诸多书法作品被百姓大众归为“丑书”一列,其中丑书最为众者多以北朝书法为根基进行创作。所以北朝的书风因此蒙受不白之冤,在此当为之昭雪,以正其统。

中国书法受二王旖旎书风影响颇深,加之帝王的追捧,基本树立中国书法的美学标准。这也不难理解,毕竟平常百姓喜好无非于平安喜乐之上再稍加富贵华丽,所以以二王为首的帖派自然受百姓追捧,平正方整之中多加修饰,工整之余却也不失运动节律之韵,非常符合常人之审美意蕴。北朝书法中不乏笔姿俊美的作品,《张猛龙碑》《张玄墓志》《郑文公碑》等等,这些作品基本也是被平民百姓所认可。康有为将北朝书法归纳为“十美”:“一曰魄力雄强,二曰气象浑穆,三曰笔法跳越,四曰点画峻厚,五曰意态奇逸,六曰精神飞动,七曰兴趣酣足,八曰骨法洞达,九曰结构天成,十曰血肉丰美。”常见北朝书法优点康南海已经几近完整总结,也基本符合北朝的书法特征。上述“十美”多数也是平常百姓所能认可接受的,但北朝书法还有部分作品确也与普罗大众的一般审美感受相悖。

《经石峪金刚经》便为其中代表。初见山崖中这些擘窠大字,圆头圆脑,方方正正,除觉呆萌可爱,也未见其飘逸萧散之美。《好大王碑》《姚伯多造像记》亦与其相近,皆是这类篆隶楷融为一体,与平时常见楷书或隶书也皆迥然有别。李叔同年轻所临《张猛龙碑》,质峻偏宕,精致雄浑。出家为弘一后所书确实多为人所不知其美。八大山人、傅山和石涛的书法也是这般,多以藏锋起收,线条干净凝练,点画谨敛平和。这些书法虽然不如常见二王帖派那般妍美精妙,但却也不可归为丑书之列。

确实,与不识书法者论之美丑,似有对牛弹琴之感。点线结构虽简,但其中所蕴含的深沉内涵确实需要俞伯牙这样的知音才能理解。士人贵族、王侯将相不同于百姓的审美之处在于他们本就身处优渥,所以更加追求或平实质朴、或意趣盎然。那么书法的美学也应当于两方面分析,不能只认同娟秀飘逸而否认厚重古茂,只追求优雅简静而鄙弃稚拙怪诞。所以北朝的《经石峪金刚经》《好大王碑》并非丑书;弘一、八大也并非不书美字,只是他们追求的美学意蕴多是掺杂融合诸多因素的自我解放,是自然坦率、不加修饰的书契,是历经繁芜忧患意识和抑郁心情的自我表现方式,是大彻大悟之后的平静空灵,是忍辱负重下的玩世不恭。

书法美丑的高下判断和审美感受,一定不能脱离技法,但更为重要的是不能忽视书写者的精神修养和审美情志。书者所处于何时代背景,在何种生活条件下形成其技能、精神修养和审美情志都是书法美学所不可忽视的问题。前文已述,北朝书法的书写者多为民间书手,在混乱不堪,饱受磨难的环境下所书的不正是他们崎岖的性格和纯粹的山野气息,这种美无以复加,超凡脱俗。

北朝书法的美学意蕴虽与南朝书法迥异,但不可被后世所误解和忽视。隋朝统一南北后,书法也南北融合,南北书风的不同审美取向,都被后世兼容并蓄地接受改良,中国书法遂走向成熟。清朝碑派正是在北朝书法的启迪下,抨击僵化软弱的“馆阁体”,使中国书法重新迎来曙光。

(孟云飞转自《江苏教育》 2022年第13期)

,