和氏璧,中国历史上著名的美玉,又称和氏之璧,和璞,为天下奇宝。

大家对和氏璧最熟知的故事大多是“完璧归赵”。讲述了战国时期赵国名相蔺相如帮助国家夺回和氏璧,完整地送回邯郸,后人以此比喻把原物完好地归还物品主人。那么和氏璧是怎么来的呢?

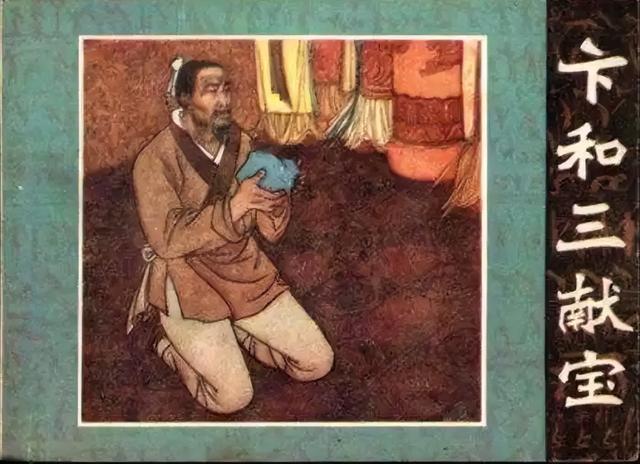

关于和氏璧最早的记载,源于战国末期思想家韩非的一篇文章《韩非子·和氏》。楚人卞和在荆山中得到一块玉璞,捧着进献给楚厉王。厉王让玉匠鉴定。玉匠说:“是石头。”厉王认为卞和是行骗,就砍掉了他的左脚。到厉王死,武王继位。卞和又捧着那块玉璞去献给武王。武王让玉匠鉴定,玉匠又说:“是石头。”武王也认为卞和是行骗,就砍掉了他的右脚。武王死,文王登基。卞和就抱着那块玉璞在荆山下哭,哭了三天三夜,眼泪干了,跟着流出的是血。文王听说后,派人去了解他哭的原因,问道:“天下受断足刑的人多了,你为什么哭得这么悲伤?”卞和说:“我不是悲伤脚被砍掉,而是悲伤把宝玉称作石头,把忠贞的人称作骗子。这才是我悲伤的原因。”文王就让玉匠加工这块玉璞并得到了宝玉,于是命名为“和氏之璧”。

由于和氏璧已经失传,真正的和氏璧究竟如何模样,已经无法得知,只能通过有限的文字记载(包括文学创作)中的描述加以想象。经初步推算,和氏璧的厚度至少为10厘米,其并非古人儒家学者佩戴的环形佩玉。甚至,和氏璧很可能仅仅是一个经过简单粗加工的璞玉。相传秦始皇统一后,把和氏璧制作成了传国玉玺,而随着朝代的更迭,该玉玺又相传在后唐失传,和氏璧原有样式究竟如何,基本上已经无法得知了,但是卞和献玉的故事会一直流传下去。

韩非以和氏的遭遇比喻自己的政治主张不能为他的国君所采纳,反而受到排斥,对此,他是很痛惜的。但是,从这故事中,也还可以领悟到更深一层的寓意,那就是:玉匠应积玉;国君要知人;献宝者要准备为宝而作出牺牲。

宝玉被庸人误认为石头,一开始被埋没,其价值不被世人认可,到后来人们才为之惊叹。这就像我们古玉爱好者珍藏的宝贝,只要是正确的,一定要敢于坚持,总会得到承认。

,