哥窑名列宋代五大名窑,和传说中的五代柴窑一样身世扑朔迷离,明代《宣德鼎彝谱》记载:“内库所藏柴、汝、官、哥、钧、定各窑器皿。。。”,自此,六大名窑初步成型,但由于柴窑是烧造于五代之时,而其它窑口都是烧造于宋代,故宋代五大名窑只有哥、官、汝、定、钧。

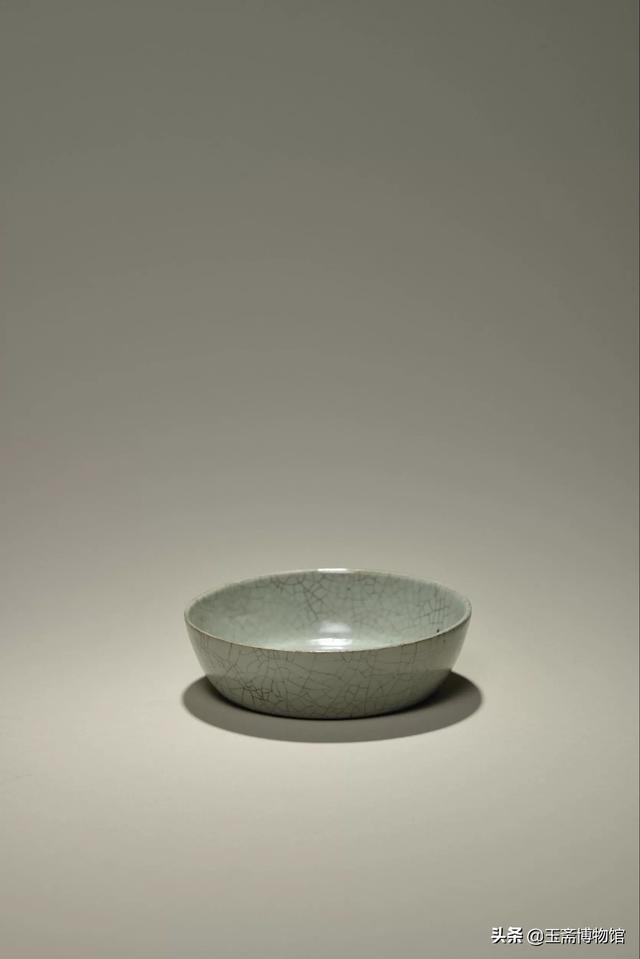

哥窑米黄釉葵瓣口盘 宋代

在五大名窑之中,官窑烧造于杭州修内司和郊坛下,定窑烧造于定州,汝窑烧造于汝州,钧窑烧造于钧州,只有哥窑烧造于何处又是被谁所烧还不能十分肯定。之所以不能肯定,一方面是由于古代记载了哥窑的文献只有元代的《至正直记》,明代的《格古要论》、《遵生八笺》,清代的《博物要览》以及明代的《浙江通志》等几本,而且由于作者与宋代间隔时间较长,出现了记载与记载之间相悖的情况,而究竟哪本文献更可信,这个依旧不可考。不过几乎所有含有哥窑身世的记载都指向处州,也就是今天龙泉窑所在地丽水,所以哥窑出在丽水龙泉,应该是没有什么问题的。

成化款仿哥釉八方高足杯 明代

另外一个悬而未决的问题就是哥窑的最大特征——金丝铁线是如何形成的,一般有以下几种说法:

第一:哥窑的开片和金丝铁线是漫长时期自然形成;

第二:哥窑的开片在出窑形成,金丝铁线为后期通过人工着色点入开片之中形成;

第三:哥窑的金丝铁线出窑就已形成。

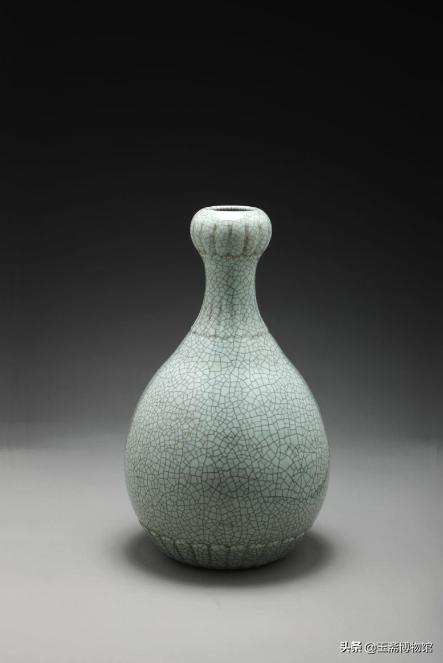

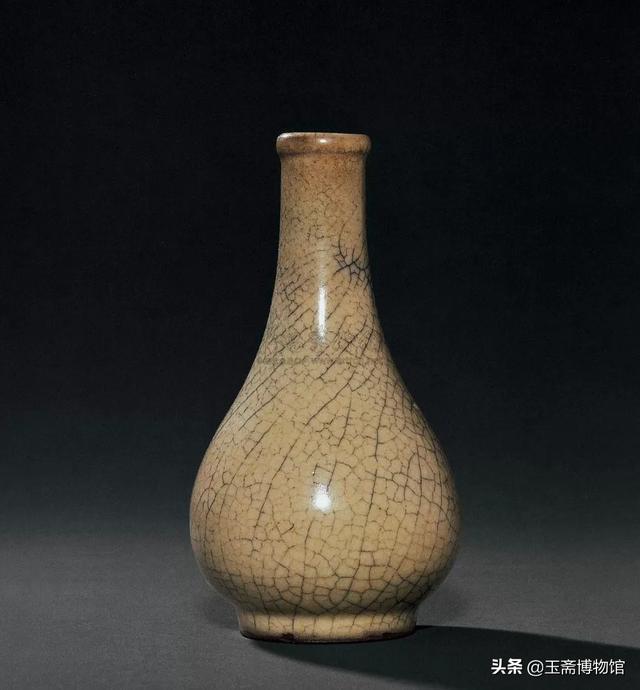

雍正款仿哥釉蒜头瓶 清代

通过现代科学推理,第三种情况不太可能出现。如果是第二种情况也就是后期通过墨水等汁液点入哥窑瓷开片之中则哥窑的价值就没有想象中的那么大了,而如果哥窑的金丝铁线是后期自然形成,那么哥窑的这种艺术效果的身价则大大增加,不过这种情况不太可能出现。较为合理的情况是令人比较失望的第二种,也就是后期将墨水等汁液点入开片中形成,其实这个方法也是有历史记载的。

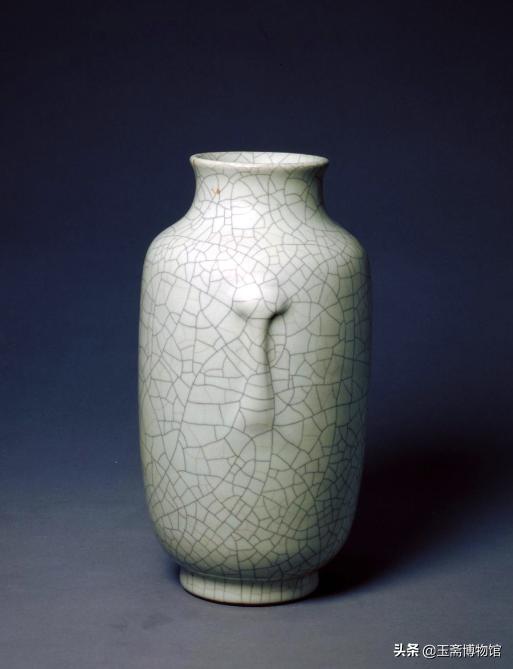

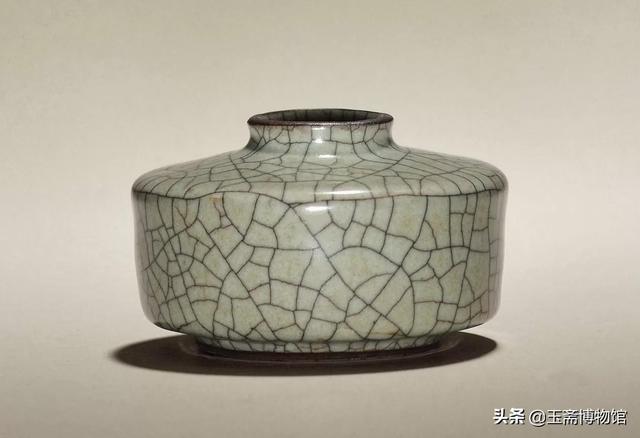

雍正款仿哥釉包袱式瓶 清代

明万历高濂的《遵生八笺》说道:“哥窑烧于私家,取土俱在此地。官窑质之隐纹如蟹爪,哥窑质之隐纹如鱼子,但汁料不如官料佳耳……”这里提到的汁料应该不是指釉料而是指后期滴入开片中的着色剂也就是墨汁等。

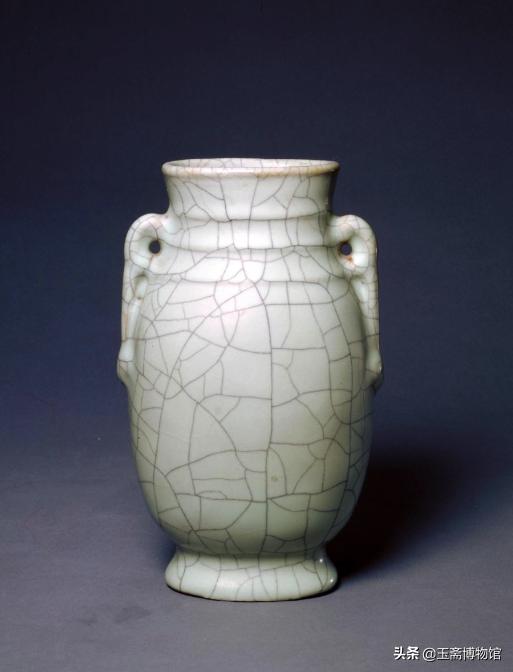

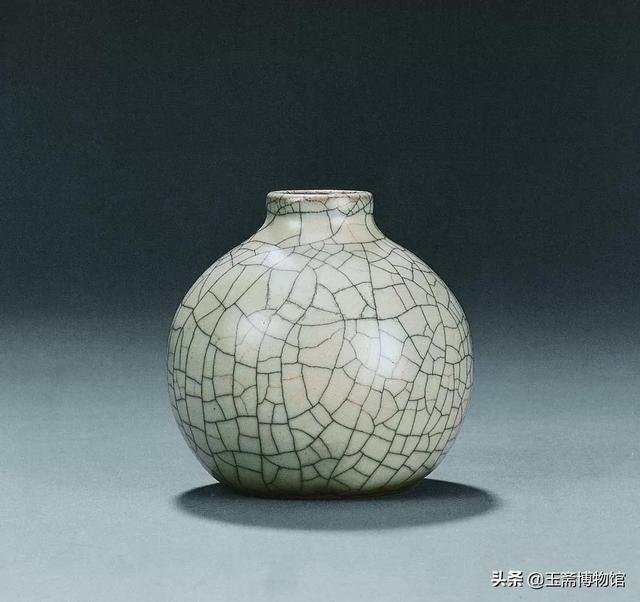

雍正款仿哥釉双耳扁瓶 清代

哥窑瓷器由于其独特的审美价值,深得宋朝文人之喜爱,后世传世很少,故拍卖价格甚高,后世仿品不少,其中以明代成化年制仿哥窑瓷和清代雍正年制仿哥窑瓷为尊,现代的十大瓷厂之建国瓷厂仿哥窑瓷亦不俗,颇具收藏潜力。

哥窑瓷器拍卖榜第30名 明 哥窑香炉- 估价:RMB 20,000-30,000

- 成交价:RMB 189,750

- 拍卖会:西泠印社2016春季拍卖会

- 专场:道入匠心•文房古玩专场

- 时间:2016-06-25

- 尺寸:高10.5cm;口径15.5cm

器内外壁釉色莹润古朴,细纹开片。纹内呈黑褐两色,有“金丝铁线”之意。器物气韵古朴高雅,器底一周露胎,底心施釉,胎土细密,为雅室焚香之用。

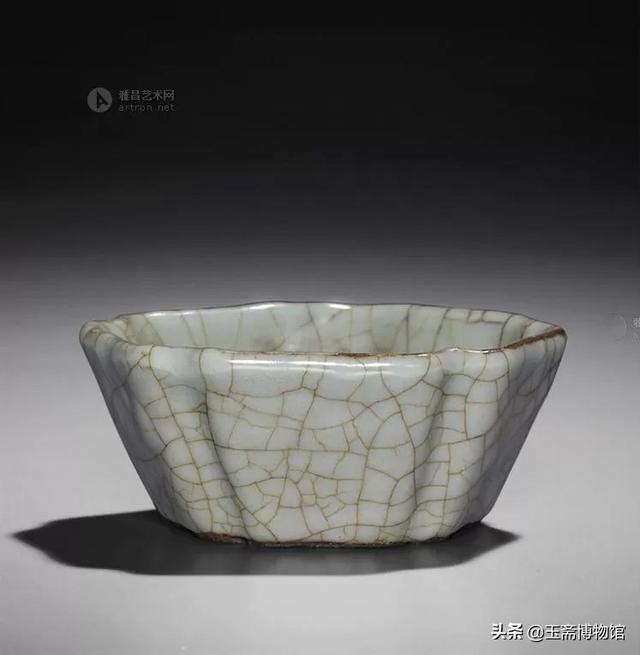

哥窑瓷器拍卖榜第29名 明 哥窑葵口碗- 估价:RMB 20,000-30,000

- 成交价:RMB 207,000

- 拍卖会:北京保利第24期精品拍卖会

- 专场:古董文玩精品及书画专场

- 时间:2013-10-27

- 尺寸:直径9.5cm

- 估价:RMB 60,000-80,000

- 成交价:RMB 218,500

- 拍卖会:北京东正2014年春季艺术品拍卖会

- 专场:中国古董珍玩专场 Part1

- 时间:2014-05-18

- 尺寸:直径7cm

- 估价:RMB 250,000-280,000

- 成交价:RMB 287,500

- 拍卖会:北京匡时2014秋季艺术品拍卖会

- 专场:瓷器工艺品专场

- 时间:2014-12-03

- 尺寸:直径7.7cm

哥窑葵花式洗为瓷质文房用器中的名品,数百年来备受文人雅士们的赞赏。晚明鉴赏大家文震亨于其名著《长物志》中专门提及:“(笔洗)陶者有:官、哥葵花洗、磬口洗、四卷荷叶洗、卷口蔗段洗。”可见彼时哥窑葵花洗深得士人推崇。

本品为哥窑葵花式洗之一例,造型端庄古朴,所敷施釉色厚润犹如凝脂,宝光内蕴,周身纹片致密,深者呈紫褐色,浅者则为金黄色,大小纹片相间,深浅两色交织,遂成典雅美观的“金丝铁线”。

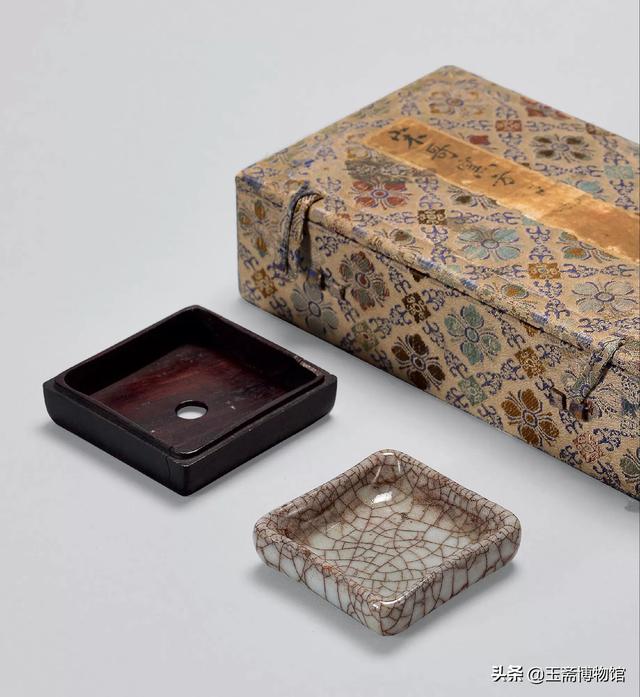

哥窑瓷器拍卖榜第26名 元 哥窑小方洗- 估价:RMB 200,000-300,000

- 成交价:RMB 345,000

- 拍卖会:北京保利2016秋季拍卖会

- 专场:大明·格古

- 时间:2016-12-05

- 尺寸:宽6.6cm

此件仿哥釉小洗,四方型,直口,浅腹,四方底。通体满施仿哥釉,釉层肥厚,釉色莹润,开片自然,错落有致,淡雅隽永,厚润古朴,颇得宋器遗韵,此水洗制式,与台北故宫博物院收藏南宋、元米色青瓷文房器相似,可见《得佳趣-乾隆皇帝的陶瓷品味》(台北故宫博物院,页134,图46)。此件拍品形制规整,中心微凹,兼具实用与观赏性,通体施以仿哥釉,釉质肥厚,开片自然交错,形如冰裂。为一件难得的文房雅器。哥釉洗是文房用器中的名品,数百年来备受文人雅士们的赞赏。此器造型端庄古朴,周身纹片致密,所敷施釉色厚润犹如凝脂,宝光内蕴,实为难得之哥釉经典传世品,原配木质底座及锦盒,更显古朴高雅之美。

哥窑瓷器拍卖榜第25名 明 哥窑印池- 估价:RMB 160,000-220,000

- 成交价:RMB 560,000

- 拍卖会:中国嘉德2010春季拍卖会

- 专场:翦淞阁 文房清供

- 时间:2010-05-16

- 尺寸:长5.8cm;宽5.8cm;高2cm

哥窑方印池,敞口折沿,平底卧足,采用裹足支烧的冶陶工艺,底有四枚小支钉痕。通体施灰青釉,釉面开大小不同的纹片。大纹片多呈黑色,犹如铁线,小纹路细浅,呈黄色,恰似金丝,纹片大小交织,浅深相间,犹如金丝铁线附于印池之上。器底外角略脱釉露胎成铁褐色,支钉断开处亦为褐色。釉面厚润如堆脂,闪烁油光,于细腻平滑中透露着古朴典雅的美感。

哥窑瓷器拍卖榜第24名 南宋 哥窑小瓶- 估价:HKD 500,000-800,000

- 成交价:HKD 575,000

- 拍卖会:保利香港2013年春季拍卖会

- 专场:中国古董珍玩

- 时间:2013-04-07

- 尺寸:高12.2cm

- 估价:RMB 600,000-800,000

- 成交价:RMB 690,000

- 拍卖会:北京保利2018春季拍卖会

- 专场:微有兰若——袖里乾坤掌上珍玩

- 时间:2018-06-19

- 尺寸:宽5cm

本品倭角方洗,四方倭角,斜直壁,器身随口沿起伏凹凸变化,内外满施灰青釉,所敷施釉色厚润犹如凝脂,宝光内蕴,仔细观察可见釉内多有气泡,如珠隐现,后世鉴赏家称之为「聚沫攒珠」,最为令人称道。周身纹片致密,静穆古雅,深者呈紫褐色,浅者则为金黄色,大小纹片相间,深浅两色交织,遂成典雅美观的「金丝铁线」。底部四倭角处各有一支钉痕,可见黑褐色胎骨,细腻坚质。哥窑多为精巧之物,常入文房清供,其中作为笔洗使用,更是后世文人所推崇。明•屠隆《考盘余事》「笔洗」条有载:「陶者有官哥圆洗、葵花洗、磬口洗、圆肚洗、四卷荷叶洗、卷口蔗段洗、长方洗。」可知瓷质笔洗式样丰富,并且当今的哥窑遗物皆与记载一一对应。北京故宫博物院藏一例「宋 官窑方洗」,造型与本件颇为接近。

哥窑瓷器拍卖榜第22名 宋 哥窑蒜头形水滴- 估价:RMB 500,000-600,000

- 成交价:RMB 862,500

- 拍卖会:西泠印社2018年春季拍卖会

- 专场:中国历代瓷器专场

- 时间:2018-07-08

- 尺寸:高4.5cm

此哥窑水滴作仿生蒜头形,多瓣形身,上以蒜头为流以出水,中部置一小口以注水,平足内倭,垫饼支烧露棕黑色胎骨。外满施月白色灰青釉,釉面厚润犹如凝脂,如冰似玉,宝光内蕴。口沿由于釉水流淌,釉层较薄,略呈紫色,底足露棕黑色铁胎,正所谓“紫口铁足”。周身纹片致密,静穆古雅,深者呈紫黑色,浅者则为金黄色,大小纹片相间,深浅两色交织,遂成典雅美观的“金丝铁线”,为南宋哥窑最典型之特征。

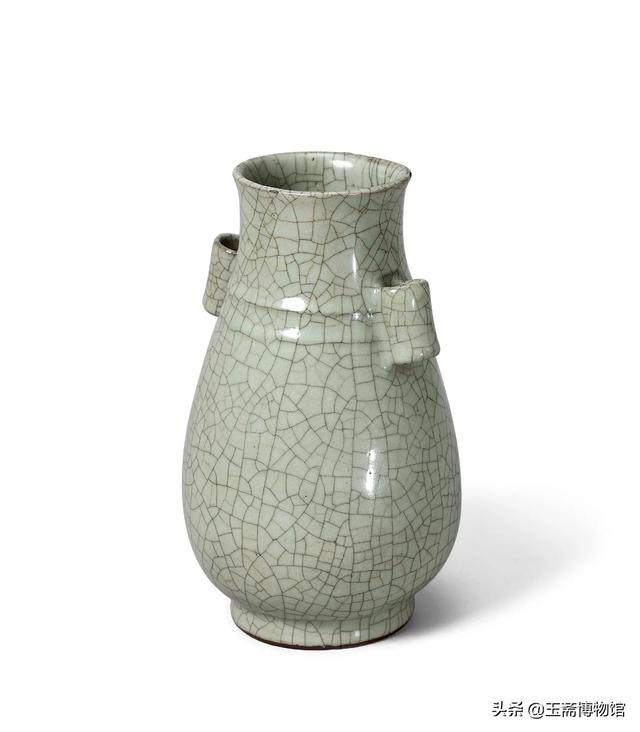

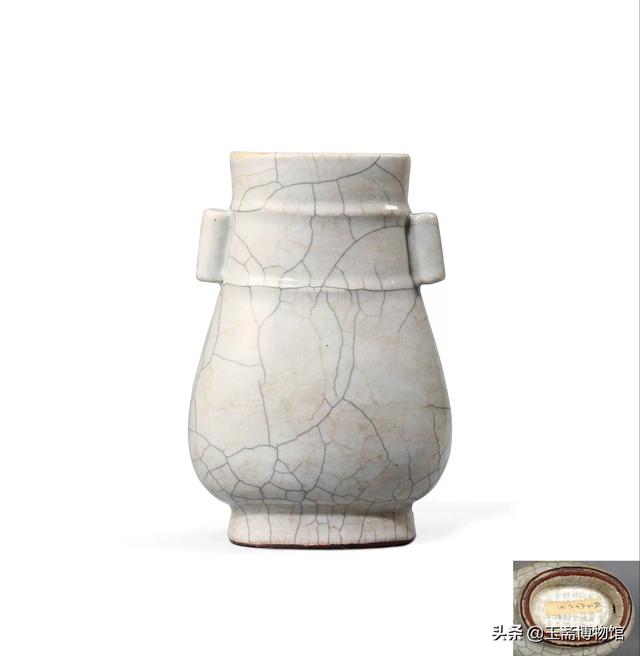

哥窑瓷器拍卖榜第21名 元 哥窑贯耳壶- 估价:RMB 500,000-800,000

- 成交价:RMB 920,000

- 拍卖会:北京保利2016春季拍卖会

- 专场:大明·格古

- 时间:2016-06-07

- 尺寸:高20cm

本品仿铜壶造型,颈部凸起二道弦纹,肩部两侧各有管状贯耳,色泽米黄,周身纹片致密,深者呈紫褐色,浅者则为金黄色,大小纹片相间,深浅两色交织,遂成典雅美观的“金丝铁线”。足端施釉不甚整齐,胎色深褐,益见古拙之气,亦正是高濂《遵生八笺》、文震亨《长物志》所追求的“堂中插花”所用“哥窑瓶”。哥窑之所以见灰青和米黄二色,其实釉料配方应无大异,更多原因在于烧造后期还原程度所致,还原充分者为灰青,还原不充分者则为米黄,各见雅韵。

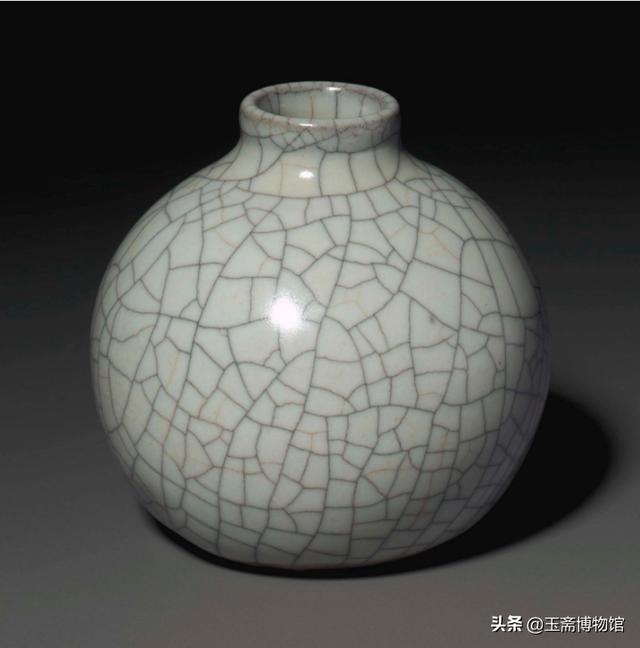

哥窑瓷器拍卖榜第20名 南宋/元 哥窑水丞- 估价:USD 1,000,000-1,500,000

- 成交价:USD 1,085,000

- 拍卖会:佳士得纽约2015年3月拍卖会

- 专场:重要中国瓷器及工艺品精品

- 时间:2015-03-15

- 尺寸:高7.3cm

- 估价:RMB 1,000,000-1,500,000

- 成交价:RMB 1,265,000

- 拍卖会:北京保利2018秋季拍卖会

- 专场:宫廷艺术与重要瓷器、玉器、工艺品

- 时间:2018-12-09

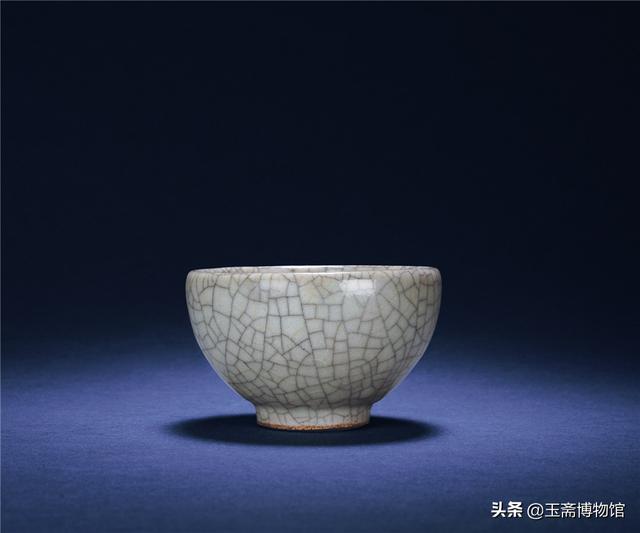

- 尺寸:直径7.4cm

哥窑之瓷,自烧成起,已见时人撰文赞之,证故时匠人神技巧思,尽谙美瓷韵,出窑成品时,溢散赵宋文士雅调。观此盏釉色略偏粉青,昔日匠人定缓缓迭施釉层,甚或重复窑烧,始达如此柔光婉约之效。裹之厚釉,锐角敛藏,婉柔之处,让人爱不释手。遥想当时烧成出窑以后,冷却工夫掌握得宜,继而润其色,方得如此铁线开片,疏朗自然,彷佛琼玉整块琢成。胎土黝色,唯足可见。黑褐,悄使色增层次、形添沉稳。

哥窑瓷器拍卖榜第18名 元-明 哥窑小洗- 估价:RMB 150,000-250,000

- 成交价:RMB 1,322,500

- 拍卖会:北京保利2014春季拍卖会

- 专场:大明·格古

- 时间:2014-06-05

- 尺寸:直径9.8cm

日本藏家旧藏,此件小洗直口,浅直腹,平底。整体造型精巧清素。通体施哥釉伴随有细小开片,釉面大小纹片相间,错落有致,铁线清晰自然,施釉丰腴匀净,釉色莹润自然,平整光亮,底边缘略凸,有支钉小痕。明代从永乐朝已开始对哥窑器进行仿制,成化以后逐渐消失。洗为宋代流行器形,五大名窑皆有烧造,此哥窑小洗便是元明时期仿哥窑的典型代表,为瓷质文房用器中的名品,数百年来备受文人雅士们的赞赏。 哥窑自宋代烧制以来,因流传稀少,格调高雅故倍受文人雅士,甚至皇帝贵贾的青睐,以致随后一直至清代末期皆有仿烧者络绎不绝。晚明鉴赏大家文震亨于其名著《长物志》中专门提及:“(笔洗)陶者有:官、哥葵花洗、磬口洗、四卷荷叶洗、卷口蔗段洗”,可见彼时哥窑洗深得士人推崇。

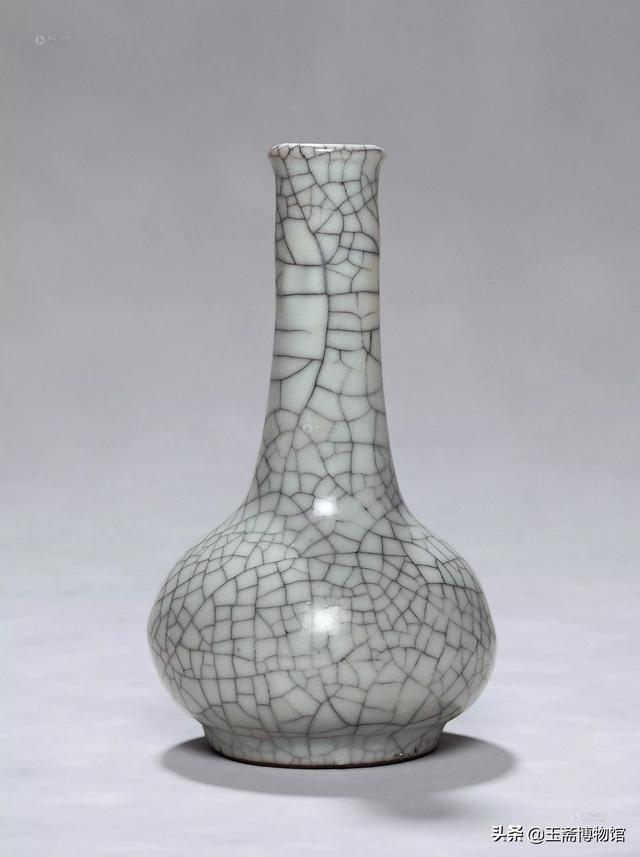

哥窑瓷器拍卖榜第17名 元 哥窑小直颈瓶- 估价:RMB 1,000,000-1,500,000

- 成交价:RMB 1,437,500

- 拍卖会:北京保利十二周年春季拍卖会

- 专场:大明·格古

- 时间:2017-06-06

- 尺寸:高11cm

本品釉面有网状开片,重迭犹如冰裂纹,又有细密小开片,谓之“金丝铁线”,即较粗琉的黑色裂纹交织着细密的黄色裂纹。明代《格古要论》中有这样的描述:“哥窑纹取冰裂、鳝血为上,梅花片墨纹次之。细碎纹,纹之下也”。大开片是在窑炉中形成的,窑工们在裂缝中嵌进了褐色的紫金土,犹如铁丝密布于器物表面,称之为“铁线”。而“金丝”是出窑后由于釉面继续收缩,又形成细小的黄色开片。

哥窑瓷器拍卖榜第16名 元 传世哥窑葫芦瓶- 估价:RMB 300,000-400,000

- 成交价:RMB 2,185,000

- 拍卖会:北京保利2015春季拍卖会

- 专场:大明·格古

- 时间:2015-06-07

- 尺寸:高19.5cm

- 估价:RMB 1,500,000-2,500,000

- 成交价:RMB 2,185,000

- 拍卖会:北京保利2015春季拍卖会

- 专场:大明·格古

- 时间:2015-06-07

- 尺寸:高19.5cm

- 估价:HKD 600-800,000

- 成交价:HKD 2,191,750

- 拍卖会:佳士得香港2004年春季艺术品拍卖会

- 专场:中国宫廷御制艺术精品、陶瓷及工艺精品

- 时间:2004-04-26

- 尺寸:高14cm

- 估价:RMB 1,500,000-2,000,000

- 成交价:RMB 2,530,000

- 拍卖会:北京保利2011年秋季拍卖会

- 专场:宫廷艺术与重要瓷器工艺品

- 时间:2011-12-06

- 尺寸:宽12cm

历代精英阶层对哥窑的喜爱和追求,哥窑金丝开片的形象经常出现在明清绘画中,如明代沈周《瓶中腊梅图》、清代蒋廷锡《瓶莲图》等。明清之士仰慕赵宋风雅,复古之风盛行,此风带领之下,家居生活陈设成为文人雅士们关注的焦点,是而诞生了高濂《遵生八笺》、文震亨《长物志》之类记载文人清供的专门书籍,其中有记载哥窑道:“堂中插花,乃以汉之铜壶、太古尊、罍或官、哥大瓶。方入清供。”明人鉴赏瓷器注重瓷釉表纹理的变化与色差,哥窑“金丝开片、紫口铁足”的特点正好满足了精英阶层对居家清供的想法。

哥窑瓷器拍卖榜第12名 元 哥窑海棠式洗- 估价:RMB 1,500,000-2,500,000

- 成交价:RMB 2,702,500

- 拍卖会:北京保利2013秋季艺术品拍卖会

- 专场:大明·格古

- 时间:2013-12-05

- 尺寸:宽9.8cm

本品为宋代哥窑海棠式四足洗,隽巧可爱,造型别具一格,属于传世所见哥窑当中的罕见佳器,口呈四瓣海棠花形,器身随口沿起伏凹凸变化,整体造型精巧优雅,秀气中彰显豪迈,釉质呈粉青色,釉面莹润腴厚,犹如凝脂,宝光内蕴,静穆古雅,周身纹片纵横,飘逸流畅,深者呈黑褐色,浅者则为金黄色,大小纹片相间,深浅二色交织,遂成典雅美观的“金丝铁线”。底部有支烧的痕迹,胎骨灰黑既薄又轻,器体下有四如意足承载,器内壁和底部散布少许缩釉孔,予人益见古拙之气。这些都反映了宋元时期哥窑的工艺制作特征。

哥窑瓷器拍卖榜第11名 元 哥窑水丞- 估价:RMB 1,200,000-2,200,000

- 成交价:RMB 3,105,000

- 拍卖会:北京保利八周年春季拍卖会

- 专场:大明·格古

- 时间:2013-06-05

- 尺寸:宽7.3cm

- 估价:HKD 350,000-4,500,000

- 成交价:HKD 3,647,750

- 拍卖会:佳士得香港2004年秋季拍卖会

- 专场:龙凤传珍

- 时间:2004-11-01

- 尺寸:高7cm

- 估价:HKD 80,000-120,000

- 成交价:HKD 3,720,000

- 拍卖会:香港蘇富比2018年11月拍卖会

- 专场:中国艺术品

- 时间:2018-11-29

- 尺寸:10.2cm

- 估价:HKD 200,000-300,000

- 成交价:HKD 3,760,000

- 拍卖会:佳士得香港2013年秋季拍卖会

- 专场:重要中国瓷器及工艺精品

- 时间:2013-11-27

- 尺寸:宽7.5cm

洗葵瓣形,五方倭角,内外满施灰青釉,通体开片纹,铁足露胎,底有三支钉痕。哥窑是宋代五大名窑之一,与汝窑、定窑、钧窑、官窑齐名。国内外对哥窑和官窑课题的研究一直从未间断。

哥窑瓷器拍卖榜第7名 南宋-元 哥窑八方贯耳壶- 估价:RMB 3,000,000-5,000,000

- 成交价:RMB 4,704,000

- 拍卖会:北京保利5周年秋季拍卖会

- 专场:宫廷艺术与重要瓷器工艺品

- 时间:2010-12-05

- 尺寸:高15.5cm

本品仿铜壶造型,作八棱形,气韵硬朗,刚阳古朴,颈部凸起二道弦纹,肩部两侧各有管状贯耳,所敷施釉色厚润犹如凝脂,色泽米黄,宝光内蕴,周身纹片致密,深者呈紫褐色,浅者则为金黄色,大小纹片相间,深浅两色交织,遂成典雅美观的“金丝铁线”。缩釉现象明显,散见于贯耳附近,足端施釉不甚整齐,胎色深褐,益见古拙之气,亦正是高濂《遵生八笺》、文震亨《长物志》所追求的“堂中插花”所用“哥大瓶”,哥窑大瓶于明代插花的形象可见于陈括《端阳景图》。

哥窑瓷器拍卖榜第6名 宋 哥窑盘- 估价:RMB 4,000,000-4,500,000

- 成交价:RMB 5,980,000

- 拍卖会:北京东正2013春季艺术品拍卖会

- 专场:皇家长物——宫廷艺术专场

- 时间:2013-05-10

- 尺寸:直径15.6cm

此件哥窑盘,折沿口,平腹,浅圈足,通体施灰青色釉,满布鱼子纹开片,古称之为“百圾碎”,乃宋代哥窑之尚品佳器。圈足露胎,呈铁锈色,釉肥厚而微露紫口效果。然宋哥之铁足特征极为显著。整体古朴之极,釉色纯若古玉,若配以灯光,仿佛一件古代玉盘。宋人尚玉,信奉儒教,常拜孔子。子曰:“夫玉者,君子比德焉”。意指夫子常以古玉比喻君子,以古玉之德来喻君子之德,故制瓷亦仿玉之效果。五大名窑之中,又以汝、官、哥三窑,突显宋器之美,古时文人君子,视若至宝。

哥窑瓷器拍卖榜第5名 南宋 哥窑四方倭角小洗- 估价:HKD 5,000,000-7,000,000

- 成交价:HKD 6,720,000

- 拍卖会:香港蘇富比2018年春季拍卖会

- 专场:人间异珍:奇•趣

- 时间:2018-04-02

- 尺寸:6.7cm

哥窑举世闻名,乃宋代名瓷之一,此倭角小洗为其经典之例。然哥窑样貌,众说纷纭,其名称未明示所属地区,难以判断确切窑址,或为浙江龙泉一对瓷人兄弟所立,瓷征究竟为何,尚未能定述。

现今所述哥瓷多为高温烧制胎身,施开片青釉,甚是接近宋官窑瓷,但釉色乳浊不透,略带灰、或青、或褐调。古文献中二词用以咏哥瓷,「紫口铁足」,意指胎骨色深褐,「金丝铁线」,谓其釉面层叠丰富的开片纹,主纹深黑,细致密纹呈金红色,如本器所示。

哥窑瓷器拍卖榜第4名 哥窑胆瓶- 估价:RMB 3,600,000-5,000,000

- 成交价:RMB 8,050,000

- 拍卖会:北京翰海2011秋季拍卖会

- 专场:翰海重要古董珍玩夜场

- 时间:2011-11-17

- 尺寸:高14.8cm

- 估价:HKD 300,000-500,000

- 成交价:HKD 8,800,000

- 拍卖会:佳士得香港2015年春季拍卖会

- 专场:中国宫廷御制艺术精品 重要中国瓷器及工艺精品

- 时间:2015-06-03

- 尺寸:直径15.9cm

- 估价:RMB 8,000,000-12,000,000

- 成交价:RMB 11,270,000

- 拍卖会:北京保利十二周年秋季拍卖会

- 专场:佞宋——宋元巷陌间的“色·声·香·味·触”

- 时间:2017-12-18

- 尺寸:高18.5cm

此贯耳壶仿上古铜壶造型,颈部凸起二道弦纹,肩部两侧各有管状贯耳,底足两侧设有两穿带,气韵古朴。通体施釉肥润,金丝银线开片遍布器身,疏朗有致,底足敷有深褐色铁汁,足端磨损露胎处可见胎体坚质。瓶底部满釉,上以琢玉之划刻法镌刻乾隆御题诗一首,诗文为:「处郡章家弟与兄,弟陶纯美较兄精。春风堂不观随笔,那识哥窑所得名。乾隆乙未春御题。」 后钤刻「比德」篆书方章。诗文说处州有章家二兄弟,弟所烧瓷器纯美,品质较兄所制为精。如果没看到《春风堂随笔》,怎么会知道哥窑名称的来由。

哥窑瓷器拍卖榜第1名 元 哥窑倭角方洗- 估价:RMB 3,000,000-3,500,000

- 成交价:RMB 26,450,000

- 拍卖会:北京保利十二周年秋季拍卖会

- 专场:佞宋——宋元巷陌间的“色·声·香·味·触”

- 时间:2017-12-18

- 尺寸:宽7.2cm

此件倭角方洗,造型小巧可人,四方倭角,斜直壁,器身随口沿起伏凹凸变化,内外满施灰青釉,所敷施釉色厚润犹如凝脂,宝光内蕴,仔细观察可见釉内多有气泡,如珠隐现,后世鉴赏家称之为「聚沫攒珠」,最为令人称道。周身纹片致密,静穆古雅,深者呈紫褐色,浅者则为金黄色,大小纹片相间,深浅两色交织,遂成典雅美观的「金丝铁线」。底部四倭角处各有一支钉痕,可见黑褐色胎骨,细腻坚质。哥窑多为精巧之物,常入文房清供,其中作为笔洗使用,更是后世文人所推崇。

,