川菜有所谓的“好辛香、尚滋味、百菜百格”之说。这种说法至少可以追溯到东晋,然而其具体含义在流传中发生了变化。

东晋常璩《华阳国志》卷三《蜀志》:“其辰值未,故尚滋味。德在少昊,故好辛香。”然而这个“辛”并不是今天川菜的“辛辣”的意思。

《康熙字典》的“辛”字条,曰“又《正韻》葷味也。《風土記》元旦,以蔥、蒜、韭、蓼、蒿芥,雜和而食之,名五辛盤,取迎新之意”。

《国语词典》的“五荤”条,曰:“五种列入荤食的植物。鍊形家称小蒜、大蒜、韭、芸薹、胡荽为「五荤」;道家称韭、蒜、芸薹、胡荽、薤为「五荤」;佛家以大蒜、小蒜、兴渠、慈葱、各葱为「五荤」。见明.李时珍《本草纲目.卷二十六.菜部.蒜》。又称五辛”。

《华阳国志校补图注》卷三《蜀志一》

所以“辛”指的是葱、姜、蒜之类,“五荤”或者“五辛”并没有“辣椒”。那么四川人是什么时候开始吃辣椒的呢?

一、辣椒的发现四川现在的辣椒原产于中南美,这个问题中学历史已经讲过了。中国的明朝时期,正值西方新航路开辟地理大发现时期,哥伦布发现美洲新大陆、阿美利哥·味斯普奇航行美洲,这批最早的航海家把美洲原产的辣椒、烟草、土豆、玉米等带入了欧洲。

随后达·伽马等人又开辟了从海上由欧洲直达印度、中国的航路,于是大约在16世纪末,辣椒传入中国。由于传入中国主要是走的海路,所以又称“海椒”,又明朝有天朝上国的思想,所以也称“番椒”(带“胡”的作物多是两汉时期由西部陆路传入,带“番”的作物多是明清时期由海路传入,带“洋”的物品多是清末传入的),据说西南地区有发现本土产的“子辣椒”,但是古代并没有规模运用,现在的辣椒品种还是海外传过来的。因为走的是海路,而四川在内陆,所以实际上四川很晚才有辣椒。

二、辣椒传入中国。(1)“辣椒”始见于明朝万历年间浙江钱塘人、戏曲学家高濂所著《草花谱》和《遵生八笺》。《遵生八笺·燕闲清赏笺下卷》,“番椒”条,曰:

“番椒,丛生,白花,子俨似秃笔头,味辣,色红,甚可观,子种。”对辣椒的外形、颜色、生长方式只是做了简单的描述。《遵生八笺》只是将辣椒和海棠、玉兰、杜鹃等并列,作为观赏植物介绍而已,且只有寥寥数句。

(2)明末清初的徐光启《农政全书》卷三八《种植·木部》,将番椒作为“椒”的一个小类,同“蜀椒”、“地椒”、“胡椒”等并列。其文曰

“番椒亦名秦椒,白花,子如秃笔头,色红鲜可观,味甚辣。椒树最易繁衍,四月生花,五月结实,生青,熟红。”

传统的“秦椒”一词是指陕西花椒,这里应当注意,从它描述的“秃笔头”形状我们可以知道,这里的“秦椒”是指的辣椒。

《农政全书》卷三八《种植·木部》

(3)清初的浙江杭州人陈淏子所著的《秘传花镜》卷五《花草类考》,“番椒”条,曰:

“番椒,一名海疯藤,俗名辣茄。 本高一二尺,从生白花,秋深结子,俨如秃 笔头倒垂。初绿后朱红,悬挂可观,其味最 辣,人多采用,研极细,冬月取以代胡椒, 收子待来春再种。”

这个时候对它的习性就做了更为详细的讲解。而且此时“人多采用”、”以代胡椒“,说明这时候已经认识到了其调味价值了。

《秘传花镜》卷五《花草类考·番椒》

(4)清朝康熙二十三年的刊本《宝庆府志》卷一三《风土志》,“物产”条,提到了“海椒”,这是最早把辣椒称为海椒的记录,也说明这个时候,辣椒已经传入了湖南地区。宝庆府(今湖南邵阳)是湖南地区吃辣椒最早也最沉迷的地区,同时也是“湖广填四川”的中心地区。

《宝庆府志》卷一三《风土志·物产》

(5)清朝乾嘉年间的江西鄱阳人章穆所著《调疾饮食辨》中“辣枚子”条,曰:“近数十年,群嗜一物,名辣枚,又名辣椒...今食者十之七八,而痔疮、便血、吐血,及小儿痘殇亦十之七八”,对辣椒的危害做了简单的描述,此外又教诲众人“饮食以冲淡和平为正”、“幸勿倔强也”。(注重养生,手动滑稽)人们认识到了辣椒的强烈刺激性,所以又有《红楼梦》中的“凤辣子”之说,以“辣子”之名让人感觉王熙凤的不好相与。

《调疾饮食辩·辣枚子》

高濂是浙江钱塘人,陈淏子是浙江杭州人,曹雪芹是江苏南京人,其记述的辣椒也是在江浙一带种植。章穆为江西鄱阳湖附近的人,其记述的辣椒也在江西。《宝庆府志》是湖南的方志。翻开中国地图,我们会发现,辣椒开始逐渐地沿着长江向中上游扩散,从江浙到江西到湖广。辣椒也是从观赏植物变成了调料,人们也逐渐认识到其不良反应。然而这个时候川菜中仍然没有辣椒的参与。乾隆四十七年李化楠和其子李调元所著的《醒园录》是反映川菜历史的专著(菜谱),其中记述了“做米酱法”、“做面酱法”、“做水豆豉法”、“冻豆腐法”等等,但是都没有提到辣椒的参与。

三、辣椒传入四川。1、湖广填四川

照常理来看,按照自然的发展,辣椒可能需要很多年才能沿着长江传到“四塞之国”四川,加上自然经济的影响,可能广泛地食用辣椒又要花费数百年。辣椒传入四川并迅速流传有一定的社会背景,就是“湖广填四川”。明末清初的四川地区连年战争,造成四川人口锐减。转引陈世松主编的《四川通史》第五册“湖广填四川”条,顺治十八年四川总人口仅80480人,从康熙开始到雍正五年,湖广地区在政府的支持下开始了长达半个世纪的移民活动,湖广地区的移民后来占到整个四川总人口数的十之七八。雍正二年四川总人口已经有2046555人,嘉庆十七年已经有2100多万。前文提到的湖南邵阳,根据雍正年间的《四川通志》记载其周边地区“托名开荒,携家入蜀者,不下数十万”,这些人也将其喜爱辣椒的习惯带到了四川。总之湖广移民在移入四川之时,也将湖广地区流行的辣椒带到了四川。

2、辣椒见于四川文献

“湖广填四川”发生在康熙雍正时期,而辣椒见于四川文献已经是乾嘉年间的事情了。乾隆十六年本的《郫县志》卷二《蔬类》中就有“红椒”。此时辣椒并未大规模运用,乾隆四十七年李化楠和其子李调元所著的《醒园录》是反映川菜历史的专著(菜谱),其中记述了“做米酱法”、“做面酱法”、“做水豆豉法”、“冻豆腐法”等等,但是都没有提到辣椒的参与。

嘉庆十五年本的《金堂县志》卷三《山川下·物产》中明确有“辣椒”条,曰:“辣椒,亦名海椒,有长、圆、大、小数种”。说明此时辣椒已经比较常见。

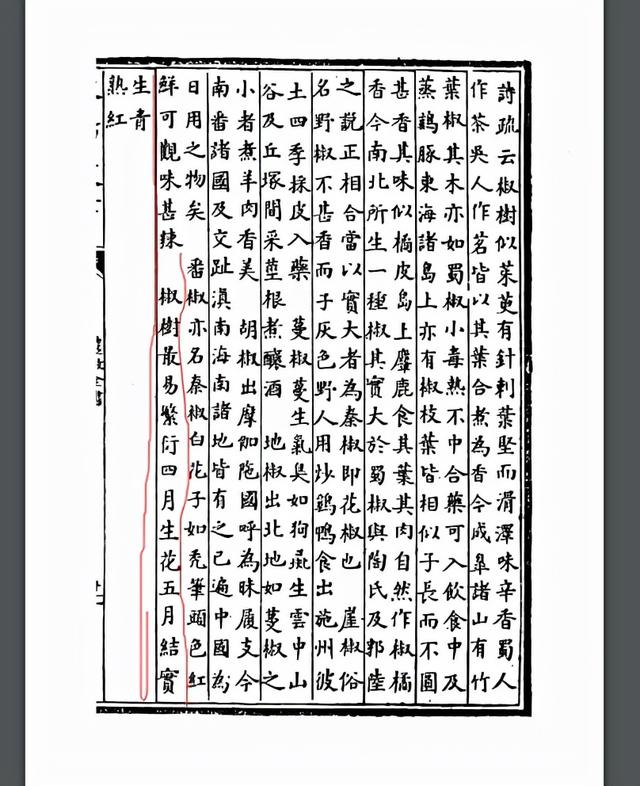

嘉庆道光年间的吴其浚所著的《植物名实图考》卷六《蔬类》,“辣椒”条,

曰:“辣椒处处有之,江西、湖南、黔、蜀,种 以为疏。其种尖、圆、大、小不一。有柿子、笔管、朝天诸名,《蔬 谱》、《本草》皆未晰,惟《花镜》有番椒,即此...姜桂之性,尚可治其小患,至脾胃抑塞,攻之 不可,则必以烈山焚泽,去其顽梗而求通焉,番椒之谓也。”

《植物名实图考》卷六《蔬类·辣椒》

《植物名实图考》中提到的辣椒种植地区,有江西、湖南、贵州、四川,没有云南。实际上西南地区中,云南省的辣椒种植最晚,见于文献最晚,也充分说明,辣椒确实不是走的南方丝路这条陆路,而是走的海路。转引江玉祥教授《说辣椒》的说法则是,明朝的《滇志》、《滇南本草》均不见辣椒,清朝的《滇海虞衡志》也不见辣椒。当然云南的辣椒也不在我们的讨论范围内。

3、辣椒在川菜中的广泛运用

郫都区县志办(笔者没有见到原件...)的资料记载,康熙年间,福建一个陈姓移民在入川途中随身携带的干粮胡豆因阴雨发霉,但不忍心抛弃,遂以辣椒搅拌,经过发酵,最终的辣酱十分可口。咸丰年间,其后人陈守信创办了“益丰和”辣酱品牌,即郫县豆瓣的前身,“益丰和”目前在郫都区仍有门店。

“益丰和”目前在郫都区仍有门店

咸丰年郫县豆瓣的出现,标志着辣椒在四川饮食中广泛运用的开始。此后四川人也逐渐变得“无辣不欢”。清末民初的徐珂在《清稗类钞·饮食类》中又有“香辛料为蕃椒、胡椒、姜、山萮菜等,皆助消化,惟其害与酒同。”的记载。又说“湘、鄂之人日二餐,喜辛辣品,虽食前方丈,珍错满前,无椒芥不下箸也。汤则多有之...北人嗜葱蒜,滇、黔、湘、蜀人嗜辛辣品,粤人嗜淡食,苏人嗜糖。”说明了辣椒在川菜中已有广泛应用。

宣统元年本的傅崇矩所著《成都通览》则对成都之种植和食用辣椒做了详细的阐述。“成都之农家种植品”提到辣椒有大红袍辣椒、朝天子辣椒、钮子海椒、灯笼海椒、牛角海椒,到现在这些辣椒品种还在四川广泛地种植,只是品种有所改良。在“成都之五味用品”条中有“海椒末”、“热油海椒”,这就是现代四川广泛食用的调味品“辣子油”的前身。此外又在各地提到了“辣椒”的使用。在其“成都之四时菜品”中有许多的菜品,如椒麻鸡、辣子鸡、麻辣海参、酸辣鱿鱼等诸多使用辣椒做为原料的菜品。

《成都通览》下册,《成都之农家种植品》条

四、总结辣椒的发现与传播同地理大发现关系很紧密。美洲的发现和新航路的开辟,将辣椒从美洲带到了中国,随后辣椒沿着长江逐渐向四川传播,而“湖广填四川”加速了这一过程。经过数百年的发展,在清朝后期辣椒终于在四川川菜中占有重要的地位。

关于辣椒的历史,读者还可以前往郫县战旗村豆瓣博物馆、郫县川菜博物馆等地进行深入了解。在成都博物馆的民俗馆内也有关于川菜的各种民俗展,比如“坝坝宴”、“川菜群英汇”。

成都博物馆·川菜群英汇

,