九年级上册

《杨修之死》(罗贯中)

1、节选自《三国演义》第七十二回。

2、《三国演义》是我国第一部长篇章回体小说,描写了三国时期的历史故事,集中表现了统治集团之间政治和军事斗争。

3、罗贯中,名本,字贯中,号湖海散人。元末明初小说家。

《范进中举》(吴敬梓)

1、节选自《儒林外史》第三回。

2、《儒林外史》是我国清代一部长篇讽刺小说,主要描写封建社会后期知识分子及官绅的活动和精神面貌。

3、进学:进了县学。在科举时代,经过县一级考试取得秀才资格后即成为县学生员。

4、带挈你中了个相公:相公,对秀才的称呼。

5、同案:一同考取秀才叫做同案。

6、乡试年:科举制度,每三年举行一次全省的考试,叫“乡试”,由秀才去应试,轮到乡试这一年叫“乡试年”。

7、文会:旧时读书人为了准备应考,在一起写文章、互相观摩的集会。

补充:

1、秀才别称茂才,是中国古代选拔官吏的科目,亦曾作为学校生员的专称。汉武帝改革选官制度,令地方官府考察和推举人才,即为察举。元封四年(前107年),命公卿、诸州每年各举荐秀才一名,意为优秀人才。东汉因避光武帝名讳,遂改称茂才。三国曹魏时沿袭察举,复改称秀才。至南北朝时,举荐秀才尤为重视。隋代始行科举制,设秀才科。唐初沿置此科,及第者称秀才。后废秀才科,秀才遂作为一般读书人的泛称。宋代为士子和应举者的统称。明代曾一度采用荐举之法,亦有举秀才。明清时期,秀才亦专用以称府、州、县学生员。

8、宗师:对一省总管教育的学官的总称。

9、出榜:又叫“发榜”,即公布录取名单。

10、草标:在集市出卖东西,把一根草插在出卖的物品上或拿在手里,作为标志,这草就称为“草标”。

11、高邻:对邻居的尊称。

12、讳:原有“避”的意思。旧时为了对某人表示尊敬,不敢直呼其名,叫做“避讳”。讳某,意思是某字本应避去的。

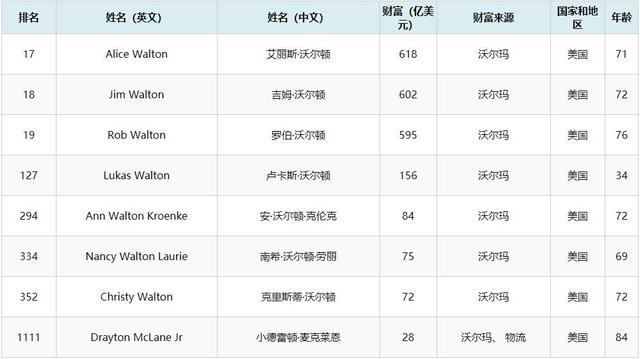

13、亚元:乡试中举,第一名称“解元”,第二名至第十名称“亚元”。

补充:

1、乡试是每三年在各省省城举行的一次考试,只有童生才能参加,通常在秋八月举行,故又称秋闱。主考官由皇帝委派,考后发布正、副榜,正榜所取的叫举人,第一名叫解元会试每三年在京城举行的一次考试,通常在春季举行,故又称春闱。考试由礼部主持,全国各地的举人及国子监监生皆可应考,录取三百名为贡士,第一名叫会元。

2、明清的科举制度,凡是习举业的读书人,不管年龄大小,未考取生员(秀才)资格之前,都称为童生或儒童。但需要注明的是,童生并不完全等同于未考上秀才的学子。根据明朝史书记载,只有通过了县试、府试两场考核的学子才能被称作童生,成为童生方有资格参加院试,成绩佼佼者才能成为秀才。秀才是往往都能高中状元,而状元往往都是为朝廷效力。

3、贡生是一个专有名词,指的是科举时代,挑选府、州、县生员(秀才)中成绩优秀或资格老的,送入国子监继续学习的学生。

14、京报连登黄甲:科举时代写在喜报上表示祝贺的恭维话,意思是以后还会有会试、殿试连续的捷报。殿试录取进士分别为三等,叫“三甲”,榜用黄纸写,所以称“黄甲”。

15、在下:对自己的谦称。

16、我小老:旧时老年人对自己的谦称。

17、大红全帖:用大红纸折叠成折子的帖子,共有十面,横阔十倍于单帖,称为“全帖”。拜客时用全帖表示恭敬和郑重。

18、世先生:对有世交的人的敬称。世,表示世交,指两家之间世代有交往。这种称呼是旧时人们拉关系的套语。

19、晚生:旧时后进的你在前辈人面前对自己的谦称。乡试和会试分房阅卷,由各房考官推荐卷子给主考官,考中的人称推荐卷子的房考官为“房师”。

补充:

一、院试——考秀才

在府城或直属省的州治所举行。主考官是学政,由皇帝任命进士出身的翰林院、六部等官员到各省任职,任期三年,任期内要依次到所辖各府、州去主持院试。

院试又分岁试和科试两种。所谓岁试,即俗话所说的童生考秀才,通过岁试,童生就算是“进学”了,成为了国家的学生,称为生员,亦即秀才。岁试成绩优良的生员,方可继续参加科试,科试通过了,才准许参加更高一级的乡试,叫做“录科”。

二、乡试——考举人

在京城及各省省城举行。三年一次,一般在子、卯、午、酉年举行,考期多在秋季八月,所以又称“秋闱”。主考官一般由进士出身的在京翰林或部院官担任。乡试有正规的考场,叫做贡院,一般建在城内的东南隅。乡试共考三场,初九、十二、十五日各一场。发榜在九月,正值桂花开放,所以又称为“桂榜”,也称“乙榜”。乡试取中的称举人,第一名叫解元。

三、会试和殿试——考进士

会试和殿试是最高一级的考试,其中会试是带有决定性的考试,而殿试只定名次,不存在黜落的问题。

会试由礼部主办,在京城的贡院举行。一般在乡试的第二年,也就是丑、辰、未、戌年,考期多在春季二、三月,所以又称“春闱”。主考官多由内阁大学士或六部尚书担任。发榜在四月,正值杏花开放,所以又称为“杏榜”。会试取中的称贡士,第一名叫会元。

会试之后还要举行殿试,名义上由皇帝亲自主持,只考策问一场。殿试所发之榜称“甲榜”,分三甲:一甲为赐进士及第,只有前三名,即状元、榜眼、探花,合称三鼎甲;二甲为赐进士出身,三甲为赐同进士出身。在一、二、三甲的都泛称进士,中了进士,功名也就到了头。在揭榜时,要在殿前举行唱名典礼,称传胪。

凡是通过乙榜中举人,再通过甲榜中进士而做官的人,叫做“两榜出身”。一身兼有解元、会元、状元的,叫做“连中三元”。

科举考试称谓科举知识简介科举制度在不同时期规定不尽相同。举明、清两代为例:读书人先须参加“童试”,参加者无论年龄大小皆称“儒童”或“童生”。录取“入学”后称为“生员”,又名“序生”,俗称“秀才”。秀才分三等,成绩最好的称“禀生”,由公家按月发给粮食;

其次称“增生”,不供给粮食,“禀生”和“增生”是有一定名额的;

三是“附生”,即才入学的附学生员。取得秀才资格的人,才可参加正式科举。

正式科举分“乡试”、“会试”、“殿试”三级。

乡试三年在省城举行一次,称“大比”。取中者称“举人”,其第一名称为“解元”,第二名称为“亚元”。

会试则在乡试后的第二年春天礼部举行,取中者称“贡士”,第一名称“会元”,

殿试则由皇帝亲自主持,只有贡士才有资格参加,分“三甲”录取,一甲三名赐进士及第,第一名称“状元”,第二名称“榜眼”,第三名称“探花”,会称“三状甲”。二甲赐进士出身,第一名称“传胪”。三甲赐同进士出身。

“解元”、“会元”、“状元”,即所谓“三元”。

状元的产生我国的科举制始于隋朝,历经唐、宋、元、明、清各代,是历代封建知识分子跃身仕途的重要途径,从童生到状元,一般须经五个阶段。童生凡应考生员(秀才)之试者,不论年龄大小,皆称儒童,习惯上称为童生。院试由省学政主持,童生参加考中的称秀才,也叫生员,一般可称相公。此二者只是预选形式,乡试、会试、殿试才是正式的科举考试。

乡试每隔三年在省城举行,秀才可以参加,考中的叫举人,可称老爷。举人第一名是解元,二至十名是亚元。

会试乡试后次年春天在京城礼部举行,举人参加,第一名称会元。

殿试会试合格后即参加由皇帝亲自主持或钦命大臣代理主持的殿试。合格的统称进士,但第一名称状元,第二名称榜眼,第三名称为探花。

香菱学诗(曹雪芹)

1、节选《红楼梦》第四十八回。

2、《红楼梦》是我国古代小说的顶峰之作。小说贾宝玉、林黛玉的爱情悲剧为线索,描写了以贾家为代表的四大家族的兴衰史,反映了封建社会晚期广阔的社会现实。跟本文有关情节是香菱被人贩子卖给薛蟠做妾。当时薛蟠外出经商,香菱得以跟宝钗一起住进了大观园。

3、起承转合:旧体诗文常用的行文顺序。起,开端。承,承接上文进一步加以申述。转,转折,从另一方面论述主题。合,结束语。

4、王摩诘:即唐代诗人王维,字摩诘。唐肃宗时官尚书右丞,人称王右丞。

5、老杜:指唐代著名诗人杜甫,为了区别于稍后的晚唐诗人杜牧,故世称杜甫为“老杜”,杜牧“小杜”。

6、李青莲:即李白,幼时曾随父迁居四川绵州彰明青莲乡,自号青莲居士。

7、应玚、谢、阮、庾、鲍:应玚,字德琏,东汉末年诗人,“建安七子”之一。谢,指南朝宋诗人谢灵运。阮,指三国时魏诗人阮籍,字嗣宗,“竹林七贤”之一。

《陈涉世家》(司马迁)

1、节选自《史记•陈步世家》。公元前209年,以陈胜、吴广为首的戍卒九百人在大泽乡举行了中国历史上第一次农民起义。节选的这一部分记叙了这次起义的原因、经过和起义军的浩大声势。

2、司马迁,字子长,西汉夏阳人,史学家、文学家。他用毕生精力著成了我国第一部纪传体通史,全书一百三十篇。后人人才能跑部书称为《史记》。

3、世家,《史记》传记的一种,主要记诸候之事。陈胜者事反秦,功大,故入“世家”。

4、燕雀安知鸿鹄之志哉:燕雀怎么知道鸿鹄的志向呢!燕雀,小鸟,比喻见识短浅的人。

鸿鹄,天鹅,比喻有远大抱负的人。

5、发闾左適戍渔阳:征发贫苦人民去驻守渔阳。

闾,古代二十五家为一闾,贫者居住闾左,富者居住闾右,闾械就用来指代贫苦人民。

6、皆次当行:都(被)编入谪戍的队伍。次,编次。当行,当在征发之列。

7、上使外将兵:皇上派(他)在外面带兵。

上,臣下对皇帝的敬称,这里指秦始皇。

8、足下:指对方,古人对于别人的警称。

9、之次所旁丛祠中:往驻地旁边的丛林里的神庙中。次,旅行或行军在途中停留。次所,这里指军队驻扎的地方。

10、公等:你们诸位。公,对对方的敬称。

11、都尉:次于将军的军官。

12、守令皆不在:郡守、县令都不在。秦时,陈县属于砀郡,上郡府、县府的所在地,所以有守有令。

13、守丞:守城的当地行政助理官。

14、三老:封建社会里掌管教化的乡官。

15、社稷:国家。社,土地神。稷,谷神。封建君主祭社稷,祈求丰年后来就把社稷作为国家的代称。

16、宫门令:守卫宫门的官员。

17、伙颐:伙,秦汉时楚地方言,表示众多的意思。

18、伙涉:指被人叹过“伙颐”的陈涉,“伙”字冠在名字面前,成为他的外号。

《唐睢不辱使命》(《战国策》)

1、选自《战国策•魏策》,题目是后人加的。

2、《战国策》是西汉末年刘向根据战国史书整理编辑的,共三十三篇,分东周、西周、秦、齐、楚、赵、魏、韩、燕、宋、卫、中山十二策。

3、公亦尝闻天子之怒乎:公,相当于“先生”,古代对人的客气称呼。

4、布衣:平民。古代没有官职的人都穿布衣服,所以称布衣。

5、缟素:白色的丝织品,这里指穿丧服。

《隆中对》(陈寿)

1、陈寿,字承祚,晋朝安汉人,史学家,所著《三国志》,记载三国时期魏、蜀、吴三国的历史。

2、管仲,名夷吾,春秋时齐桓公的国相,帮助桓公建立霸业。

3、乐毅,战国时燕昭王的名将,曾率领燕、赵、韩、魏、楚五国兵攻齐,连陷七十余城。

4、孤:古代王侯的自称。这里是刘备自称。

5、天府之士:指自然条件优越,物产丰饶,形势险固的地方。

6、胄:后代。刘备是中山靖王刘胜的后代,所以称他“帝室这胄”。

7、戎:古时对我国西部各族的称呼。

8、箪食壶浆:老百姓用箪盛饭,用壶盛浆来欢迎他们爱戴的军队。箪,古代盛饭用的圆形竹器。

《出师表》(诸葛亮)

1、表,古代向帝王上书陈情言事的一种文体。

2、崩,古时指皇帝死亡。

3、有司:职有专司,就是专门管理某种事情的官。

4、驽钝:比喻才能平庸,这是诸葛亮自谦的话。驽,劣马,走不快的马。钝,刀刃不锋利。

《望江南》(温庭筠)

1、望江南,词牌名,又名“忆江南”“梦江南”。

2、温庭筠,原名岐,字飞卿。晚唐人,诗词兼工,是花间词派的重要作家之一。

《渔家傲•秋思》

1、塞下:边界要塞之地,这里指西北边疆。

2、边声:边塞所特有的声音,如大风、号角、羌笛、马嘨的声音。

《江城子•密州出猎》千骑,上千个骑马的人,形容随从之多,骑,一人一马称骑。

《武陵春》(李清照)

1、节,符节。古代朝廷使者所持的凭证。

2、冯唐,人名,汉文帝时的一位郎官。据《史记•张择之冯唐列传》载:汉云中太守魏尚抵御匈奴有功,却因为报战果时多报了杀敌六人而获罪削职。冯唐向文帝进谏,文帝命冯唐持符节云中郡赦免魏尚,复为云中守。这里作者以魏尚自比。

3、天狼:星名。

《破阵子•为陈同甫赋壮词以寄之》(辛弃疾)

1、吹角:军队中吹号角的声音。古时候吹牛角以发号令。

补充:

词是唐五代兴起的一种配合音乐歌唱的新体诗。它在隋唐之际已经产生,中唐以后逐渐有较多文人从事创作,晚唐五代趋于繁荣,而极盛于宋代。在唐五代时,一般称为“曲”“曲子”“曲子词”。后来才称为“词”,又称“乐府”“近体乐府”“诗余”“长短句”等。

九年级下册

《公输》(《墨子》)

1、《墨子》一书现在一般认为是墨子的弟子及其再传弟子对墨子言行的辑录。

2、墨子,名翟,相传原为宋国人,后长期住在鲁国,是春秋战国之际墨家学派的创始人。

3、子墨子,指墨翟。前一个“子”是夫子(即先生、老师)的意思,是弟子们对墨翟的尊称。

4、臣,秦汉以前对一般人也可自称“臣”。

5、愿借子杀之:希望借助您去杀了他。子,对男子的尊称,相当于“您”。

6、褐:粗布衣服。

7、九设攻城之机变:九,表示次数多,古代“三”“九”常有这种用法。

《孟子两章》

1、《孟子》是孟子及其门人所作,儒家经典之一。

2、孟子,名轲,邹人,是孔之之孙孔伋的再传弟子。

《得道多助,失道寡助》

1、池:护城河。

2、兵革:泛指武器装备。兵,兵器。革,甲胄,用以护身的盔甲之类。

3、亲戚:内外亲属,包括父系亲属和母系亲属。

《惠子相梁》

1、《庄子》是庄周及其后学的著作集,为道家经典之一。

2、庄周,战国时宋国人,哲学家,道家代表人物。

3、相,辅助君主的人,相当于后代的宰相、

《曹刿论战》(《左传》)

1、《左传》,旧传为春秋时其左丘明所作,近人认为是战国时人所编,是一部史学名著和文学名著。本文所写的战争是齐鲁之间的一次战争,因战场在长勺,故又称“长勺之战”。

2、牺牲玉帛:古代祭祀用的祭品。牺牲,指猪、牛、羊等。帛,丝织品。

3、辙:车轮轧出的痕迹。

4、鼓:击鼓进军。古代作战,击鼓命令进军。

5、登轼:登上车前的横木。轼,古代车子前边的横木。

《邹忌讽齐王纳谏》(《战国策》)

1、邹忌,战国时齐国人,讽,讽刺,用暗示比喻之类的方法,委婉地规劝。

《愚公移山》(《列子》)

1、选自《列子•汤问》。

2、方,指面积。方七百里,就四周各七百里。古代计算面积,用截长补短的办法,把不规则的边长变成正方形,再计算它的面积。

3、汉阴:汉水南岸。

4、箕畚:簸箕,一种用竹片或柳条编成的器具。这里是用箕畚装土石的意思。

《诗经两首》

1、《诗经》是我国最早的一部诗歌总集,收录了从西周到春秋时期的诗歌305篇,也称“诗三百”,这些诗歌分为“风”“雅”“颂”三个部分,“风”又叫“国风”,是各地的歌谣。