接着分享我的旅行故事。说起甘肃的哈南村,是不是有人并不熟悉?哈南村距离世界名胜九寨沟风景区仅仅70公里。哈南村在历史上一直都是重要的边寨隘口,是兵家必争之地。

哈南村地处甘肃入川的交通要道上,自唐宋以来就是屯兵戍守的重要隘口,历史上征战不断,是兵家必争之地。600多年前,哈南村先祖为平叛战乱调任于此。他们携带家眷在哈南村落地生根,从此繁衍生息。如今村中居住着2000多人,有左、郭、王、宛等28个姓氏。为了鼓励后人秉承“忠勇传家”的精神,先祖们制定了规矩,凡是为国效忠的功臣及所做的功绩,都要用文字记录在族谱上。让后世子孙不仅能从中感受到家族荣耀,更能以先辈为榜样,为国尽忠尽责。

自古以来,朴实的哈南村民认为最大的忠诚,就是保家卫国。抗日战争、抗美援朝等,所有的重大战役里,前线将士中都有哈男人。那些归来的老兵中,有人还依然健在。也正是他们,将浓烈的爱国情怀在哈南村中延续。哈南村人秉承着“尽心为忠,报效祖国”的信念,许多人仿效祖先入伍从军。当退伍返乡后,他们依旧以“尽心为忠”作为行事准则。他们雷厉风行,说一不二的军人作风,使得整个村落都透着鲜明的军人气质。

退伍军人小左说,从复员回来到现在来说,只要村里面有什么事,反正我能参与的,都干。退伍回来的干得也比较好,反正比较积极。2008年,“5.12”汶川特大地震时,哈南村也受到了严重的破坏。但是这里没有纷争和吵闹,村民有序地开始了重建。村里的退伍军人,常常主动承担最苦最累的活儿。受损的古建筑在村民手中一一恢复,古老的村庄在最短的时间里完成了灾后重建。

哈南村布局严谨,一直有“三街九巷十二楼”之称。分别代表东西横向三条街,南北竖向九条巷,以及十二座鼓楼。渐显斑驳的古砖石,见证了哈南村自唐代以来经历的沧桑,和它曾经作为军事要塞的历史。在这漫长的历史长河中,哈南村里也流传下来许多关于“尽心为忠”的典故。

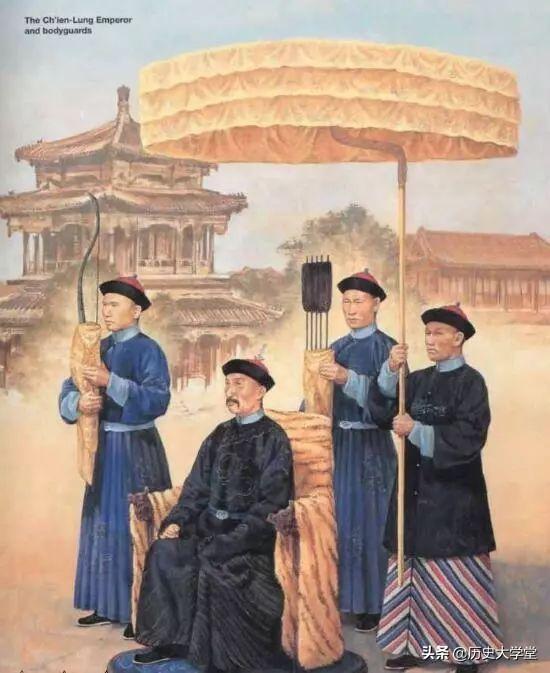

清嘉庆年间,一位名叫郭京佐的哈南村人,在陕西任教育官员。为官期间,他尽心尽责,功绩卓著,受到当地官员和老百姓的敬佩。嘉庆皇帝为表彰他的功绩,特为生活在村中的郭京佐父母颁圣旨予以嘉奖。100年前,郭家临摹了圣旨,如今还依然能够看到这道圣旨的内容。

你看这个圣旨上面,对郭京佐的评价其实就是这么几个字,“奉职无愆,懋著勤劳之绩”,意思就是说,郭京佐在奉行他职守的时候,勤于任事,功绩卓著。从圣旨上可以看出来,这是来自于郭京佐从小受到的家庭的儒家的忠君报国思想的熏陶和教育。

在圣旨中特别提到,“俾移孝以作忠”,这句话在村中广为流传,郭京佐的功绩也被传为佳话,成为哈南村“尽心为忠”精神的榜样。“俾移孝以作忠”,意思就是,郭京佐的母亲宛氏教育郭京佐,要把对父母的孝顺化作对国家的忠诚。也就是说宛氏教育他的儿子,在忠孝不能两全的情况下,报效国家是第一位的。

,