2016年11月西安市户县撤县设区,改名鄠邑区。其中有一节简介:”1964年“鄠县”改名“户县”,实际上在同一时期改名的还有:盩厔,邠县,醴泉,栒邑,汧阳,郿县,郃阳,雒南,商雒、洵阳,沔县,鄜县,葭县,这13个古县。

【户县老县城】

鄠县(hu xian)就是现在之西安市鄠邑区,原户县,此地本为夏时扈(hu)国,商朝为崇国,周朝为丰都,秦共公设扈邑,秦孝公改扈邑为鄠县。”鄠县之名,设县历史长达2000余年,1964年9月,“鄠县”改为“户县”。

盩厔县(zhou zhi xian)就是现在西安市周至县,因周至县毗邻秦岭,山多水的,取“山廻为盩,水曲为厔”,故名:盩厔县。汉武帝设盩厔县,盩厔县之名,设县历史长达2000余年,1964年9月,“盩厔县”改为“周至县”。

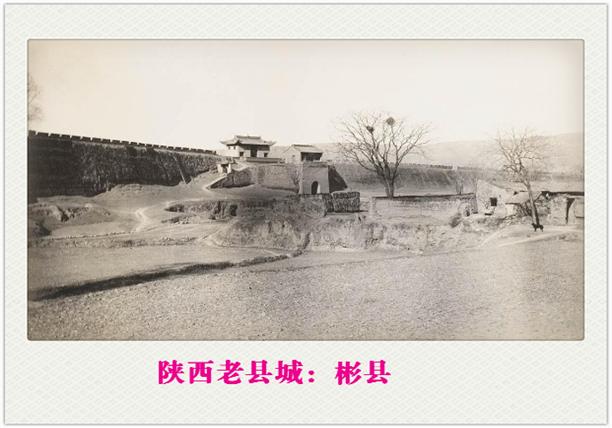

【彬县老县城】

邠县(bin xian)就是现在咸阳市下属的县级彬州市,此地是周王朝先祖的封地称“豳(bin)”,商朝时期称“豳国”,秦国在此地设“漆县”,西魏设“豳州”,唐开元十三年改为“邠州”,民国关中道撤州设县,改“邠州”为“邠县”。邠县之名,设县历史不长,100年出头。1964年9月,“邠县”改为“彬县”。2018年彬县撤县设市为“彬州市”。

醴泉县(li quan xian)就是现在咸阳市礼泉县,西周时此地名“焦获”,战国时期秦国在此地设“谷口县”,隋朝开皇十八年,因县境内有醴泉,泉水味如醴而得名为“醴泉县”,醴泉县之名,设县历史长达1400余年。1964年9月,“醴泉县”改为“礼泉县”。

栒邑县(xun yi xian)就是现在咸阳市旬邑县,此地是周王朝先祖的封地称“豳(bin)”,商朝时期称“豳国”,周朝时期因境内有栒原而设“栒邑”,秦朝设“栒邑县”,西晋改名“邠邑县”,西魏时期改名“三水县”,民国初年因与广东省三水县重名,又改回:栒邑县。栒邑县之名,设县历史长达2000余年。1964年9月,“栒邑县”改为“旬邑县”。

汧阳县( qian yang xian)就是现在的宝鸡市千阳县,此地夏、商时期,为雍州之地。周朝时期,是秦国先祖子非给周王室放马的地方。春秋时期,秦襄公定都于此称“汧邑”,战国时期改“汧邑”为“汧县”,北周天和五年设置“汧阳县”,以在汧水之阳而得名。汧阳县之名,设县历史长达1400余年。1964年9月,“汧阳县”改为“千阳县”。

郿县(mei xian)就是现在之宝鸡市眉县,夏商时期称“邰国”,周朝时称“郿邑”,秦时设县,汉末为董卓封地称“郿坞”,郿县之名,设县历史长达2000余年。1964年9月,“郿县”改为“眉县”。

郃阳县(he yang xian)就是现在渭南市合阳县,战国时魏文侯于黄河西岸郃水(洽水)北岸筑城,取名"合阳城",西河之地始称合阳。战国时期。秦惠文在此设"合阳邑",汉景帝二年,因地处郃水之阳,始设"郃阳县"。郃阳县之名,设县历史长达2000余年。1964年9月,“郃阳县”改为“合阳县”。

【洛南老县城】

雒南县(luo nan xian)就是现在商洛市洛南县,此地夏朝属梁州,商朝为商地,周朝因位于华山之阳称“华阳之地”,称“上雒”,隋朝开皇三年,因在雒河之南设“雒南县”,雒南县之名,设县历史长达1400余年。1964年9月,雒南县”改为“洛南县”。

商雒(shang luo)就是现在之商洛市,原为商雒地区,此地西周属若方,春秋时期称“上雒(luo)”,战国时属商鞅封地,和毗邻的於地,统称为“商於之地”,1964年9月,“商雒”改为“商洛”。

洵阳县(xun yang xian)就是现在的安康市旬阳县,古因旬水得名。秦时在旬水入汉江处设关隘,因毗邻旬水,得名“旬关”,汉朝时期在旬关设置“旬阳县”,西魏时期改“旬阳县”为“洵阳县”,洵阳县之名,设县历史长达1400余年。1964年9月,“洵阳县”改为“旬阳县”。

沔县(mian xian)就是现在汉中市勉县。因汉朝时期,今汉江的旧称“沔水”流经此地,故设县取名沔阳县,南宋此地设“沔州”,明朝初年改“沔州”为“沔县”,沔县之名,设县历史1300余年。1964年9月,“沔县”改为“勉县”。

鄜县(fu xian)原名鄜县,就是现在延安市富县。夏朝属雍州,商朝为西河国地,周朝为翟狄之地,秦朝在此地设“雕阴县”,唐武德元年因境内有鄜水设“鄜州”,民国关中道撤州设县,改“鄜州”为“鄜县”,鄜县之名,设县历史不长,也是100年出头。1964年9月,“鄜县”改为“富县”。

葭(jia zhou)县就是现在榆林市佳县,春秋时期为白翟之地,春秋属赵国地,战国时期属秦国上郡地。汉朝时期,设“圜阴县”,宋朝时期,因境内芦苇较多,古人将初生的芦苇称“葭”,故此地设“葭州”,民国榆林道撤州设县,改“葭州”为“葭县”。葭县之名,设县历史也不长,100年出头。1964年9月,“葭县”改为“佳县”。

【陕西古县名】

至于为什么在1964年要改县名,还在从郭沫若说起。1964年5月,郭沫若发文提出:“好些生僻字地名难写难认,应将其改为同音常用字”。胡桥木读过后文章后批示:“陕西就有不少难认难读难写的生僻地名字,建议带头改一改。”1964年6月10日,户县杨明轩发文《鄠字的简化及其他》,支持把鄠县改为户县。1964年9月9日,陕西发文《为减轻群众和儿童学习使用文字时的负担,我省14个生僻地名改为常用字》,此后陕西户县等14个生僻字古县名改为通音常用字。

解放初期,中国文盲太多,古县名改革,化繁为简,通读易写,对开展扫盲工作有积极意义。但县名中富有的历史气息却荡然无存。在1964年的全国“改县名”大潮中,陕西一次性了改14个县名,高居全国之首,排名第二的江西只改了7个县名,而作为孔孟之乡的山东省竟然没有“生僻”县名,一个都没改。看来还是山东人“有文化”。

,