摘编 | 徐悦东

原作者 | [英]威廉·雷迪

法国大革命为何会演变成激烈的激进主义?这个问题一直困扰着很多代学者。近年来,有关法国大革命激进化的阐释和研究已经汗牛充栋。许多学者分别从阶级斗争、文化和后结构主义的角度出发,也得到了许多成果。情感史研究的先驱,文化人类学学者威廉·雷迪则独辟蹊径,从情感史研究的角度出发,研究启蒙时代及法国大革命时期人们情感表达方式的变化及其意义。

威廉·雷迪发现,在启蒙运动时期集法国大革命之前流行的感伤主义,是法国大革命最终走向激进化的核心因素。感伤主义的普遍影响,使得当时的人们将感情的真挚性道德化。因此,个人主义价值和集体主义价值之间不存在冲突,因为只要个体自由地遵循天赋道德感的召唤,天赋道德感将确保集体的胜利。如果出现分歧,首要的事是要求人们再次审视自己的内心。如果一个人确认了这种情感的自然来源,那么持反对意见的人就是缺乏道德感的。由此,雅各宾派的激进做法不是凭空而来的,恰恰是感伤主义者的思想信念的体现。情感史研究的引入,使得学术界重新反思法国大革命的历史研究的一些固定看法,我们也可以从这个研究案例中看到情感史研究的重要性和特点。下文经出版社授权,摘选自《感情研究指南》第六章的内容。

《感情研究指南:情感史的框架》, [美]威廉·瑞迪著,周娜译,薄荷实验|华东师范大学出版社2020年5月版

感伤主义是法国大革命激进化的核心因素

1780年,一名雕刻匠的小女儿简·玛莉·菲利普

(Jeanne Marie Phlipon)

嫁给了让·马力·罗兰

(Jean Marie Roland)

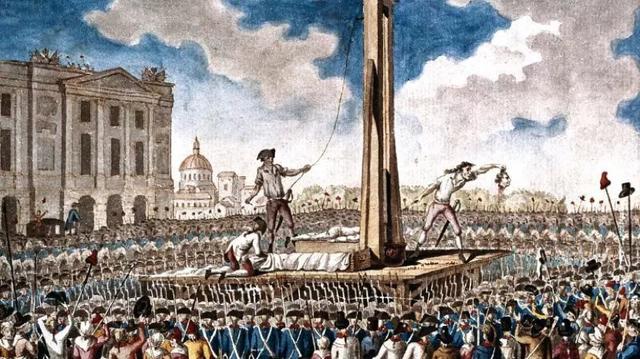

,一位富裕的制造监察员。正如我们在上一章所看到的,他们二人以仿佛他们是某感伤主义小说中的角色一般,度过了他们的恋爱和婚姻。九年后,当大革命爆发,在参与开拓新政治世界方面,罗兰夫人比她的丈夫更积极主动、更足智多谋。她为雅克·皮埃尔·布里索成功创办的报纸《法兰西爱国者报》撰写文章。她敦促丈夫参加政治活动,并在他的认识形成及盟友选择方面给出重要建议。1793年1月15日,当罗兰以内政部长身份辞职的时候,他在国民公会上发表演讲,为自己的管理作了强有力的辩护,并呼吁政府彻底重组。由于当时国民公会忙于审判路易十六,他的提议未引起重视,被完全忽略。那次演讲的手稿留存下来,后来被证实是他妻子的手迹。那个时候,罗兰夫妇投身于温和的、反对处决国王的吉伦特派。不久以后,国王被判决有罪,人们要求将其处死,1月21日,国王上了断头台。接下来的数月中,吉伦特派和它的主要对手、刚刚兴起的雅各宾派之间的分歧趋于恶化。党派战争蔓延到各大省,某些时候甚至爆发了公开暴力。在这麻烦不断的数月内,罗兰夫妇很低调。然而,1793年5月31日,当巴黎公社和国民卫队最终把吉伦特派从国民公会驱逐出去的时候,官方下令逮捕罗兰,原因未明。当丈夫躲藏的时候,罗兰夫人跳上一辆雇来的马车,匆忙跑到国民公会,告发这次非法行动。

当到达杜伊勒里宫时,她发现国民公会有卫兵把守着,大门紧闭。她想设法把这一消息传递给主持大会的官员,使其可以在发言席上宣读,但她未能成功。她找到了一名认识的招待员,并说服他找来老会员皮埃尔·维克蒂尼安·韦尼奥

(Pierre Victurnien Vergniaud)

,请他出来同自己对话。面对韦尼奥,她表达了她想向国民公会作演讲的愿望。“如果他们让我进去”,根据她自己对当天状况的记述,她告诉他:

我敢说出甚至你不能说的内容,而且不会被指责;我对世上一切都不害怕/如果我不能救罗兰,我至少会用力表达出那些对共和国不会没有用处的真理。提醒你那些可敬的同事,勇气的迸发可以产生巨大的影响,即便不起作用,至少可以是一个很好的仿效对象。

(Roland 1905: I,13)

她坚信她的行为能产生很大影响,甚至可能拯救温和派

(吉伦特派——译者注)

。

事实上,目前我正处于那种使人能言善辩的状态;我义愤填膺,超越了一切恐惧,为我所预见到的国家的毁灭而热血沸腾。我所热爱的一切都处在最大危险中。我感情强烈,表达自如。我太骄傲了,除了以高贵的口气说话,其他什么也说不出来。我有重要的问题要讨论,有很多论据为他们辩护,而且,由于我位置特殊,所以我可以有效运用这些论据。

(P13)

但是韦尼奥告诉罗兰夫人,他没有办法可以让她在国民公会上讲话。此时国民大会已经完全陷入一种争论,就委员会呼吁驱逐吉伦特派一事的争论;至少要等一个半小时,其他的演讲者才有来到发言席的机会。

那天晚上,罗兰夫人乘坐另一辆雇来的马车返回到杜伊勒里宫,想再争取一下。然而,令她意外的是,国民大会已休会。她认为这是不妙的信号。除非国民公会已经把自己交到雅各宾派或巴黎公社与国民卫队盟友的手中,不然为何要休会呢?当她转身回到马车中时,车夫发现了一只流浪狗,决定把它带回家送给自己的儿子。他们开始向卡尔塞广场

(The Place du Carrousel)

进发,但马车突然停下来。那只狗已经跳了出去。“小家伙!小家伙!快回来!”车夫喊道。有那么一段时间,罗兰夫人对此不理解。然后她这样写:

我记下了那只狗。我认为,在那个时候,有这样一名车夫是件甜美暖心的事,他是一个好男人,是一个父亲,是一个感性的人。我告诉他说:“抓住它吧。你可以把它放到马车里,我会照看好它的。”那个好男人,满心欢喜,抓住那只狗,打开车门,给了我一个伙伴。那个可怜的动物似乎感受到了对它的照顾和保护。我得到了很好的安慰。我记得那个叫萨阿迪

(Saadi)

的故事,讲述的是一位老人,厌倦了人的陪伴,被他们的热情所吓退,就隐退到一个森林中,在那里搭了一个小屋。在那里,他收养了一些动物,安静度日。被收养的动物们表达出友善和感激的举止,来报答他的善心,这让他很满意——因为他在自己的同伴身上看不到这些。第二天,罗兰夫人就被捕了。大约三周后,罗兰夫人被释放,随后,8月份,她再次被捕,11月8日,她被送上了断头台。仍然藏匿于鲁昂

(Rouen)

的罗兰,在获悉她的死讯后,选择了自杀。

直到最后,罗兰夫人说出的情感话语,对今天的我们而言,仍然是奇怪的,我们必须努力认识和理解这些表达。当然,她希望为丈夫辩护,这不奇怪。她同情一只流浪狗,欣赏一个关心流浪狗并愿意为之提供一个家的男人,这也不难理解。但,罗兰夫人一想到在危机中站在国民大会上发言,她就被一种激动兴奋的情绪所支配,对此我们不能理解。她,不像现在的我们所认为的,即这些极端情感将妨碍公共演讲的顺利进行,也没有认为这些情感,对她的目标而言,是需要控制的危险因素,反而视其为雄辩的源泉。毋庸置疑,她认为按照大会上所有被认可的方式去做,是正确的。在他们面前展示的是沉着的、忠诚的妻子。她泰然自若地站在他们面前,既关心自己丈夫的命运,又担忧国家的未来,她泪流满面,恳求大会鼓起勇气抵制强加来的压力。这时她的形象是一个配得上大卫

(David)

为之绘画的形象。她会引起听众的注意,赢得他们的共鸣,就像狄德罗给予剧作家和画家的指导一般。

当在雇来的马车里抚摸那只流浪狗时,罗兰夫人瞬间想到的不是狗给年幼的孩子们带来的乐趣和陪伴,也不是她或她的家人或朋友拥有的宠物,而是关于一位隐居原始森林的老人的故事,对此,我们也是难以理解的。这位老人在动物的陪伴中找到了周围人没有给他的爱。它是一个典型的感伤主义比喻: 自然情感的水流遭到现代文明的破坏并干涸;原始自然却使它恢复如初。

1793年5月30日,上述事件发生的前一天,一位年轻的雅各宾派成员安东万·路易·圣鞠斯特,被选举进入国民大会中强大的公共安全委员会——一个恐怖统治时期的准执行机构。正是他,将要在七月末的国民大会上发表演讲,谴责吉伦特派并论证逮捕他们的合法性。具有讽刺意味的是,圣鞠斯特对动物的情感同罗兰夫人的几乎完全一样。他死后

(1794年7月28日,与罗伯斯庇尔一起在断头台)

,在他撰写的众多文章中,人们发现了一篇未完成的标题为《大自然》

(De la nature)

的文章。这篇文章里,圣鞠斯特赞美了动物的社会性。他说,能呼吸的每一个物种都有自己的独立法则,自己的社会关系准则,以及抵御其他物种的策略。

这些规则是它们的自然关系,这些关系是他们的需求和他们的感情;根据他们智力或情感的本质,动物或多或少地彼此相互关联着。

有一些动物在春季里聚集。别的动物在其他季节聚集;聚集时,它们不会虐待彼此,也不会疏远彼此。

在圣鞠斯特看来,只有人是有问题的。起初,人类像其他动物一样,根据他的

(“社会的”)

感情组建了组织,并根据他

(“政治的”)

的独立性,而反对其他组织以捍卫自己的组织。社会王国是情感的领域,政治王国是武力的领域。但是,在历史上,武力逐渐地开始被运用于群体内部,而不只是群体之间。把人类联系在一起的社会自然情感在社会内部的政治力量的统治下开始变质。

据说,人类最初联合起来是为了保护自己。但是,为了对抗谁呢?社会的最初形态“不是政治的猎物;而是自然法则统治的。只有把管理国家的法则与管理人的制度混淆时,人才会野蛮起来”

(P143—144)

。同罗兰夫人一样,圣鞠斯特相信大革命事业就是为了帮助人恢复自然状态。就像,同流浪狗的偶然相遇,对她而言,成了她自己一种在政体混乱时中无家可归的形象,所以,圣鞠斯特也把他的努力视为一个自然人跟腐败政治力量所作的斗争。二人都认为,为了建立共和制,必须有硬碰硬的斗争。这是不幸的,但对圣鞠斯特来说,自然法则的含义是十分清楚的。使用武力的那个人将自己置于组织以外,使自己进入一种战争状态。因此,在审判路易十六时,他说出了那句名言,“没有人可以清白干净地实施统治”。圣鞠斯特控诉道:“路易是我们当中的异类。”

(引自布卢姆 1986: 175,布卢姆的翻译)

同样的,旧体制统治下,武力的盛行导致了如此广泛的腐败,以至于只有恐怖统治,一种特殊的“革命性政府”,才能把那些在社会中行事如同异类一般的人、那些相信暴力合法的人从社会中排除出去。

对于圣鞠斯特和罗兰夫人而言,政治是完全情感化的。圣鞠斯特警告到:“我们绝不能把灵魂的情感和激情混淆在一起。前者是自然的馈赠,是社会生活的原则。后者是篡权的果实,是野蛮生活的原则。”“恐怖主义

(Terror)

”正是共和党人希望对腐败分子施加的激情,为给自然社会的高尚情感让路的激情。在1793年的悲惨环境下,一名真正的爱国者“既有冷静的头脑,又有颗纯净炽热的心灵”

(引自Higonnet 1998: 89)

。

本章我计划完成以下三项工作: (1) 我继续坚持这个观点: 感伤主义学说——前一章简要回顾了它到1789年的历史——依旧是这些事件发展演变的核心因素,从1789年5月到7月间的法国大革命一直到1794年恐怖统治时期。(2) 我将说明这样一个事实: 这些相同的学说随后很快被压制下去,甚至连提及都异常困难。最终,正如我们所看到的,它们曾经产生的巨大影响都很难被记住。(3) 我会思考这样一个问题: 对于为什么直到1794年大革命迅速演变为更强烈的激进主义,以及为何在1794年7月罗伯斯庇尔倒台后,它又突然转成为绝对温和的共和主义的问题。我希望看看衔情话语对此是如何认识的。

感伤主义:消失的元素

近年来,大量研究集中阐释了法国大革命中的极端主义和暴力。随着阶级冲突观点失去解释力,文化和后结构主义方法在该领域的影响渐大,大革命不断向激进民主“升级”的原因——伴随着法律和秩序的崩溃、内战及广泛的司法谋杀——成了一个谜。

弗朗索瓦·傅勒

(Francois Furet 1981)

强调,大革命始于王室统治崩塌后留下的权力真空,这个真空一度只能由操控着关键抽象概念的个人来填充,这些抽象概念包括“人民”“自由”或“国家”等。卡罗尔·布拉姆

(Carol Blum 1986)

追溯了卢梭思想的某些特质与居于公共安全委员会领导位置的雅各宾派的具体政策和构想之间的渊源关系。卢梭相信,在他向内审视自我时,他发现了自己的纯真和美德,而正是这些特征把他同社会其他人连接在一起。作为一个高尚的人,他可以跟其他高尚的人打成一片。对那些拒绝这种高尚的联合的人来说,死亡可能是恰当的惩罚。很显然,这些观点和圣鞠斯特、罗伯斯庇尔,还有委员会中其他人的观点是相似的。林·亨特

(1992)

指出,雅各宾派谈论暴力的方式,特别是关于国王之死,与《图腾与禁忌》

(Totem and Taboo)

一书中弗洛伊德关于弑君者在国家建构中所起作用的理论之间,有着惊人的相似性。帕特里斯·伊戈

(Patrice Higonnet 1998)

认为,雅各宾派的思想认识始终是积极的、人性化的。然而,他们的理想既是社群主义的,也是个人主义的。当被迫在这两种对立的价值观之间作取舍时,雅各宾派的领导者都太过频繁地求助于来自旧体制的某些态度: 对国家的“准神秘忠诚”观;对不同政见者的天主教式的宽容;关于国家“宏伟公共目标”的生动描绘

(Higonnet 1998: 70—73)

。帕特里斯·葛尼斐

(Patrice Gueniffey)

完全同意这一认识,即革命者是由“一种致命的效仿精神”所引导着的,还认为革命群众具有一种长期的“惩罚文化”

(Gueniffey 2000: 95,99)

。谭旋

(Timothy Tackett)

最近提出,革命者普遍存在的对阴谋的恐惧——这种恐惧很大程度上源于真实的地方阴谋事件的频发——“对1972年春夏时,政治精英中产生恐怖主义心理有着很大的影响”

(Tackett 2000: 713)

。

有些学者开始支持感伤主义思想的普遍影响。邓比

(Denby 1994)

和文森特·巴沃德两人都提出了在大革命前期感伤主义观点及表述被大量使用。但迄今为止还没有人对此结论的更广泛含义进行深入探索。

要在这个领域取得进展,需要牢记沙夫茨伯里

(Shaftesbury)

的一番话。他说,我们每个人自出生时都具有一种道德感,它通过一定的情感——爱、同情、慷慨、感激——向我们传达它的认知。从第五章引用的沙夫茨伯里的文章可以看出,同罗兰夫人和圣鞠斯特一样,他亲切地把动物比作人类。他认为,无论是人,还是动物,都必须对他/她的同类有一点点的“同情、爱、善良或社交性”。但是人也会犯错;“任何教导人类”以背离自然情感的方式对待其同胞的做法,都“既不是也不会是任何意义上的美德,而是必须保持着的可怕堕落”

(Shaftesbury 1711: 178—179)

。无可否认,把善视作自然的、天生的,是一种乐观的认识,但也因为这种认识,任何背离善良的行为看起来都是不自然的。

革命者,譬如很多有知识的法国人

(以及很多没文化的,但从戏剧、绘画、雕刻、流行歌曲中学到这些的人)

有着类似的想法,尽管其中有很大差异。这并不是因为他们读过沙夫茨伯里的书或文章。在数百种不同文章或艺术作品中,他们看到了这个相同的认识。直到1789年,道德情感的存在仍然是一个朴素的常识。因此,一个人很有可能不用询问其他人,就可以为一个群体发声。如果他审视自己的内心

(在那里他发现了任何一个人都会发现的自然情感)

,如果他保证按照内心的要求去行事,他就可以完全放心,他的行为是爱国的,他满足了所有人的心愿。

布卢姆

(Blum)

夸大了卢梭和他同时代人的差异,没有认识到卢梭只是在强调并强化一个早已流行的情感常识。卢梭的影响是很大,但并不能说一切都归功于他自己。他同他的哲学家同行们的著名争吵、他的孤独,甚至他偏执的方式,都不是孤独者的行为,而是感伤主义者的行为表现。坚持自己的道德感是绝对无误的,并不仅仅只有卢梭一人。当然,为了宣传这个观点,他的确做了大量工作;但当他这么做的时候,数以千计的受过教育的读者已经作好了理解和接纳的准备。变得偏执的,不仅仅只有卢梭。第五章曾引用了沙夫茨伯里的很多话。他的每一句话都在鼓励对他人作出赤裸裸的道德判断,认定他们要么是好人,要么是坏人,要么是自然的,要么是腐败的。甚至卢梭的最严厉批评者,比如狄德罗或伏尔泰,都是很快指出了作恶者,并谴责他们。像狄德罗、伏尔泰、絮亚尔、

(在一定程度上)

孟德斯鸠和孔多塞——像马里沃、巴屈拉尔、里柯博尼、斯塔尔夫人和

(在一定程度上)

博马舍——卢梭的思考沉浸在一种氛围里,在这里,类似于沙夫茨伯里的主张被视为是理所当然的。

傅勒

(Fruet)

没有认识到这种信念很容易通过支持抽象概念为政治要求和政治政策辩护。在恐怖统治时期,空洞话语的政治力量不仅有制度的或政治的根源,还有感伤主义的原因。伊戈内

(Higonnet)

也没有认识到,对雅各宾派来说,就像对任何一个感伤主义者来说一样,个人主义价值和集体主义价值之间不存在冲突;因为只要个体自由地遵循天赋道德感的召唤,天赋道德感将确保集体的胜利。如果出现分歧,这个时期的人就会认为,首要的事不是去协商,而是要求他们再次审视自己的内心。如果一个人确认了这种情感的自然来源,那么持反对意见的人就是缺乏道德感的。

(有什么更好的方法,能让罗兰夫人向国民公会证明聆听她的发言的重要性,而不是去拥抱一只流浪狗?)

伊戈内告诉我们,大革命一旦开始,新领导者就“沉溺于自我批评”,并期望“通过长篇自传来证明他们的行为从一开始就是无可指责的”

(Higonnet 1998: 81)

。这是他们讨论政策的方式。“无可指责”就是能感知自然道德感;“无可指责”的就是正确的。今天,我们希望政治家学会妥协,希望他们掌握“可能”的艺术——甚至到了怀疑他们信守的价值观的地步。但在18世纪90年代,政治家们则是审视自己的内心,然后毫不妥协地坚持自己的价值。

亨特没有认识到革命者们有自己的心理理论。伊戈内提出,雅各宾派强调的不仅是外部看得见的行动,他们更重视内在情感及特点。他们不会问:“当你听到国王死讯的时候,你在干什么?”他们反而想知道:“当你听到这消息时,你有什么感受?”还有“当教士的特权被充公,国家恢复正常时,你是否满意?”

(第81页)

伊戈内说这些冲动“令人想起革命前天主教的忏悔”。但更多的是让人想起马扎

(Maza 1993)

所研究的书信体小说和司法审判回忆录。它们是感伤主义理念的直接运用。亨特极为重视雅各宾派对待暴力的矛盾心理,特别是对处决国王的态度。但是雅各宾派自己对这个矛盾的认识非常清晰;他们为此感到自豪

(如伊戈内指出的那样)

。他们深知其中的讽刺性在于,在以毒攻毒中,他们经常被迫做出野蛮行为。但是野蛮本身也是一种牺牲。正如丹东

(Danton)

所言,“让我们更残暴些吧,这样人民就不必如此了”

(引Gueniffey 2000: 85)

。他认为,每一次群众暴力行动都可能是人类心理的释放。亨特发现,那个时期人们之所以普遍重视关注家庭及家庭关系,其实源于一个基本认识,即自然情感指引我们建立仁慈和关爱的关系——首先是对那些自然赋予我们的亲人。国王应该是他的子民的“好父亲”。当时很多人认为,如果国王背叛了他的自然角色,那么,他就必须得死。但这并不是说一名优秀的雅各宾派人不为处死国王感到遗憾,不希望看到一个不同的结果。

谭旋

(Tackett)

指出,激进的左派有“一种根深蒂固的情感,即他们所主张的民主平等主义是极其真实和正确的……再前进一步就得出这样的结论,即所有不赞同雅各宾派当政的人,必然是傻瓜、受骗者或阴谋家”

(Tackett 2000: 705)

。但是这些想法不是凭空而来的,也不是在政治冲突的妥协中偶然形成的。这是感伤主义者的思想信念。人们可以通过认真倾听自己的道德感,而理解他人的意愿;只有那种质朴的人才有这种聆听能力,即没有骄傲、贵族式自负或傲慢的人——也就是那些像动物一样生活、同自己的天性保持一致的人。因为他们可以通过向内审视来衡量这种形象,雅各宾派不需要选票,不需要民意调查,也不需要向对手妥协。谭旋谈到“‘好人’形象迅速成为许多激进主义者的写作主题”。格尼费

(Gueniffey)

指出,雅各宾派赋予“人民”这一抽象概念以尊严和强权,而这是在大革命前国王所具有的

(2000: 81—110)

。但这一举动并非草率遵循旧体制政治习惯的结果。他们坚信人心是用同一种声音表达的。这样的一颗心应该被赋予最高的尊严和最充分的权力。衔情话语塑造情感的力量使这种感伤主义学说更加可信,因为衔情话语往往会带来人内心情感的飞跃,这种情感似乎是自然的声音。

一套没有说出来的感伤主义假设的存在,一种不同于我们现代的情感常识,正是那缺失的一环,可以把最近所有为认识这场大革命而作的努力串联起来的一个环节。花了那么久才认识到这个环节的重要性,这只能告诉我们,在1794年被抹去对感伤主义的记忆后,人们的反应是多么强烈。

摘编|徐悦东

编辑|张婷

校对|李世辉

,