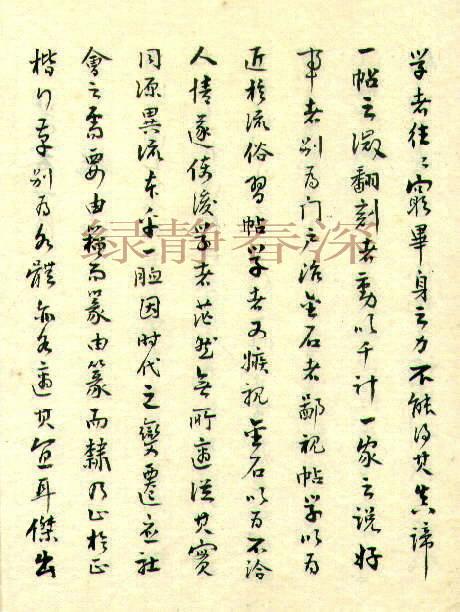

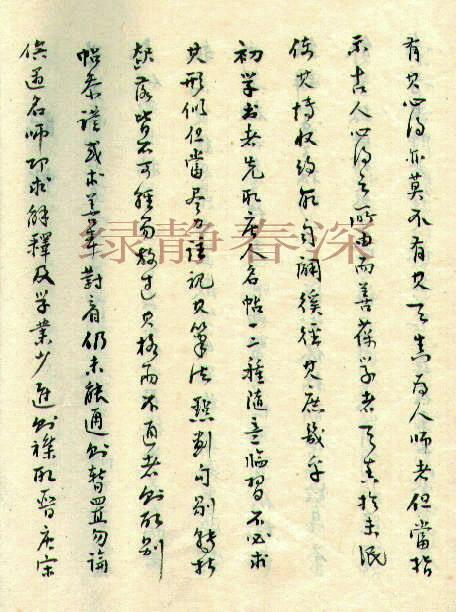

汪星伯著《学书一得》。这是他老人家的积年心得,从概论、基本训练、执笔、用笔、结体、行列、宗派、论笔、论纸墨、鉴贴、临帖全方位论述书法之道。希望能给予爱好书法的朋友参考。(书应该成于上世纪三十年代)

概论

书法一道,今不如古。而晚近青年,狃于欧化,尤多忽视。遂使此崇高艺术,不复见重于士林,浸浸乎有失传之叹,甚可痛也。昨阅报载有教部通令,注重习字一则,证今怀古,洞切时病,文字之光或将灿烂于今世。

然历代论书者,每无系统之记述、剖析之说明,学者往往穷毕身之力,不能得其真谛。一帖之微,翻刻者动以千计;一家之说,好事者别为门户。治金石者,鄙视帖学,以为近于流俗;习帖学者,又嫉视金石,以为不洽人情。遂使后学者茫然无所适从。其实同源异流,本乎一脉。因时代之变迁,应社会之需要,由籀而篆,由篆而隶,乃止于正楷行草,别为各体,亦各适其宜耳。杰出之士,就其个性所长,展其天才,发为美术。于是面目各异,遂成家数,究其所至,亦无奥妙存乎其间。攻之既专,则自臻绝诣也。

自古论书者,有《笔阵图》及羲之《执笔图》,乃后人假托之说,殊不可信;怀素《自叙》、孙过庭《书谱》,议论精切,而稍涉玄奥,又非初学所能知;《佩文书画谱》,广收诸说,博而不精;《艺舟双楫》《广艺舟双楫》,则主观颇深,亦难视为绳墨。

余自髫年习书,笃好斯道,钻研之际,常觉格而不通。三十以后,始稍得其理,乃以科学方法,寻其系统,考其异同,虽点画挑剔之微,亦必穷其究竟。十年而还,渐通其秘,而尘车相羁,不能终学。中途废弃,弥觉可伤。然于学书之法,颇有所悟,盖必尽其原理,而后可以自喻喻人,不为古人所惑,而后可以应变无穷,不为成法所囿。用敢以积年心得分类阐明,欲借以开初学方便之门,为继续研求之助。挂漏浅薄,难免贻讥。而识途老马,倘亦为士林所不弃也。

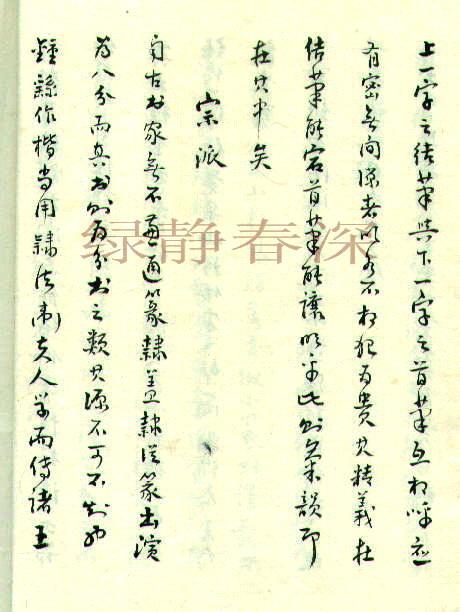

基本训练

初步学书,以先习点圈为正则。盖点为每笔之起端,又为执笔之矩范;圈为结体之初雏形,又为运笔之基础。勤习多写,不拘大小,久则自有妙悟,万勿以简略无味,加以忽视。

凡作点,应具起落二法。以尖端为起,圆端为落。起笔当从空而下,落笔当略停即止。凡作圈,当四面停匀,如圜无端,徐疾适中,运能如意,如作一画。若起手一点便佳,引而申之,使成一画,略凝即住,则圆满平正,自然可观。又如一捺,若起笔手作一大点,然后平扫而出,略如隶书之挑,则简净沉着,风韵自饶。结体之妙,贵乎缜密无间,虚实互应,故惟圈为近似。若从左起由上圜转作圈,则凡横折钩、横撇、横折弯钩之类,皆用其意;由左而下圜转作圈,则凡竖弯钩、斜钩之类是也。右起而下圜转作圈,若撇之类属之。如行草,则圈之为用尤多。

执笔

执笔之法,当以点为正则。略作斜势,锋外毫内,以自然合度为妙。但绝对不能作侧卧之状。执笔着力全在大指与食、中两指,大指应当食、中两指之中央,则力乃平衡。笔杆应住于指之第一节,上行用大指,下行用中指,挑剔用名指。执笔高下应视字之大小为升降,小字宜略低,然不得过近笔毛;大字宜略高,亦不能上至笔顶,以适中为合法。过低则运用不灵,太高则力量涣散,皆非所宜。悬腕之法,不宜于小楷,唯寸楷以上乃用其法。盖小楷用笔,往来不过数分,无驰骋之余地。大字则必须用腕,方能挥洒自如。但作小楷亦不宜使腕胶着纸上,以稍离纸面为佳。

或谓昔人相传执笔以中锋为贵,用力全在指顶,笔作垂直形,此非确论。盖笔有锋毫,自有前后。字有行列,自有上下。若用其法,则点应作圆形,而撇捺挑剔则更无从变演,是以人为机械,殊觉勉强。唯作篆书,庶可纯用中锋。若作隶楷,则万不可用。古人有笔锋横扫千人之说,可悟其执笔之状。

用笔

用笔之道,贵乎灵变,所谓能使笔而不为笔所使,语虽近玄,然亦有法度可循。

笔毛宜顺,以锋前毫后为定则,不可逆乱。当转折处,笔亦随势略转,勿使其有裹锋之病。笔着纸上,不可轻易作态,疾徐之间,须有分寸。苏东坡所谓万毫齐力,即是此义。腕当坚凝如铁,不可随意摇曳,始得如锥划沙之意。作小楷,力专乎指;作大楷,力专乎臂,然必腕际凝练,方能力注毫端,无浮弱之病。

古人尝言,草书用笔,须处处停顿乃佳,楷书亦然。凡转折处,皆须停顿。但所谓顿,绝非颠顿怍势之谓,只在行笔之际,将笔略停,凝注其力,然后转笔,乃为合法。

沉着绝非重滞,坚实绝非呆板,飘逸绝非浮薄,挺秀绝非枯瘠,雄浑绝非痴肥,奇肆绝非怪诞。疑似之间,不可不察。要在轻重疾徐,各得其宜,则诸病自去。

凡平直处如横如竖,用笔宜疾,疾则挺健而见骨。若略作弓形,便须缓出,转折处尤缓,缓则稳重而见肉。一字之间,曲直互见,故徐疾不同,肥瘦各异,是为骨肉停匀。挺健而能圆润,则骨外有肉。厚重而能坚实,则肉中有骨。骨不在瘦,肉不在肥,千古书家不外此例。

结体

结构之法,以匀称绵密为贵,笔画相距,疏密相等,谓之匀。左右相配,上下相承,谓之称。通体不懈,严整无隙,谓之绵密。

笔有长短,字有繁简,上下左右,各有虚实。凡长短必须参差有致,互有照应,如“山川上下”之类。山字中有一直特长,左小直连于一横,横略上倾,故右小直略长而微露其端于横下。川字左作一小撇外向,其势有余,故右作长直以相称。上下两字右边各有小点,故一直皆略偏于右而不在一横之中,使左重于右,而后以点补其不足。字之简者以放取势,故形小而意宽,如“大乙”之类;字之繁者,以敛取神,故体密而意严,如“關羅”之类。其有左简右繁、上实下虚或左繁右简、上虚下实者,则移重就轻,以势补之。如“啸曠鄭劉袭屠”等类。要能虚实相称,敛放从心,变化无端,动合规矩,乃尽其妙。

古人尝谓大字结密而无间,小字宽绰如有容。所谓密,并非太紧,盖太紧则近于局促。所谓宽,亦非太松,盖太松则近于涣散。要在端重自然,神闲意足,则自能入彀,学者不可不察。

凡字之上下左右环境各有不同,故结构每因而略变。上一字与下一字必须俯仰有情,互相呼应,右一字与左一字必须揖让有节,彼此相安。是则运用之妙,存乎一心,非多阅各书,不能得其真理。

行列

集千百字以成文,乃有行列。而行列亦因时各异,籀文则大小相殊,错落有致;小篆则谨严合度,连贯如珠;隶书则整齐严肃,横竖成行;真书最近乎隶,而略有参差;草书稍近籀篆,而较为飞舞;行书则介乎真草之间,活泼生动,而不逾绳墨,学者因时制宜,不必拘泥。

行列与结体相关,苟能俯仰有情,揖让中节,则行列自佳,神韵斯美。

真书虽重整齐,但不可范大为小,或扩小为大,强作一律,便觉呆板。务依字之繁简,略作参差,乃能生动。

行书虽重活泼,但不可大小悬殊,致成伧野,亦须略存矩范,乃有风度。

行书有疏若晨星者,以贵气为贵,共精义在上一字之结笔与下一字之首笔,互相呼应。有密无间隙者,以各不相犯为贵,共精义在结笔能宕,首笔能让,明乎此,则气韵即在其中矣。

宗派

自古书家,无不兼通篆隶。盖隶从篆出,演为八分,而真书则为分书之类,其源不可不知也。锺繇作楷当用隶法,卫夫人学而传诸王羲之,乃觉少变。钟繇生于汉魏之间,真书犹未流行。羲之已在晋初,隶书不复通用,故其流虽异,其源则同。

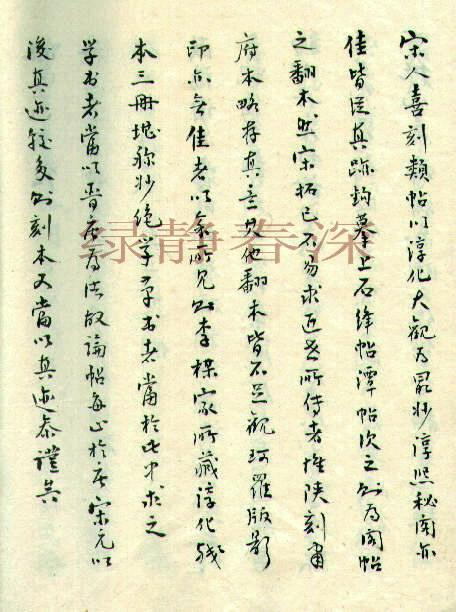

锺王为书家之祖,历代无不宗之。然锺书真本殊不多见,《宣示表》《丙舍帖》皆为王临;《荐季直表》或谓后人伪造;《贺捷表》稍用隶法,差为近似,然古意远逊,未敢深信。故千古书家,实皆出源于王。其能稍存锺意者,或当于六朝碑志中求之。王右军为书中之圣,于书无所不能。大令为右军之子,传其家学,而面目稍异,故后世并称二王。然右军平易近人,大令险峻难学,故右军实为千古书家之祖。唐太宗酷嗜二王书,尽收其书,置诸宫中,命诸王临写,更命诸臣摹拓,故唐初书家最多。太宗学右军书最为神似,故唐初诸家皆出右军。其最著者如虞世南、褚遂良、欧阳询皆是。若李北海则稍参北魏,已非正宗。颜鲁公学书于张旭,其真书略同汉隶之法,故面目独异,人谓其学锺繇,则未敢信。柳公权得力于大令《洛神赋》,特饶险峻之味,故与唐初诸家不同。之二子者,皆非右军嫡系,是为变格。

二王书法,至唐而盛极。自宋以后,书家学晋法者,皆不能出唐人矩镬矣。

晋人用笔,仍多隶法,六朝碑志犹得见其一斑。唐人则多用楷法,且刻意摹拟,未免矜持,晋唐之分,实基于此。

宋代书家,以苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄为最著,然其书传世不多,颇难俱备。严格以求,则苏、黄皆出于颜鲁公,米芾则近于欧、褚而参以李邕(北海),蔡襄则介于虞、褚之间。若言上接右军,则米、蔡为近。是以薛绍彭论书,独许米老为能知晋法,而苏、黄则不与焉。

元人书以赵子昂为巨擘,赵为学右军颇得形似,然稍觉柔媚,渐失古意,晚年更学李北海,仍不能脱唐人羁绊。

明初以文徵明、祝枝山为最著,文祝俱以小楷见长,直入唐人之室。文之行书,实学赵文敏,而生硬略近李北海。祝之草书,则为怀素(唐释家)之遗意也。

董玄宰精于鉴古,名重一时,比诸宋之米芾,其书泛滥各家,兼收并蓄。真书颇似颜鲁公,而圆润有余,刚健不足;行书最妙,能兼米、赵二家之美。早年颇薄赵书,晚年乃自谓不如,盖其面目终不如赵之近似晋人也。

楷书诸法,以右军之《曹娥碑》《乐毅论》《黄庭经》《东方画赞》,与大令之《洛神赋》(十三行)为正则。试以唐初诸家观之,则褚遂良得力于《曹娥碑》,虞世南得力于《乐毅论》,欧阳询得力于《东方画赞》,而柳公权得力于《洛神赋》,后世诸家鲜有出其藩篱者。

行书皆宗右军之《兰亭序》,间有学《圣教序》者,殊不可遵。盖《圣教》为唐沙门怀仁所集,杂凑成文,无复行气可言,安能视为正则?若借以窥右军笔法,则仅足备参考之用。颜鲁公《争座位稿》亦行书中别开生面者,然作稿犹可,若作篇章便难取胜,且鲁公此书正气凛然,奋笔疾下,全以神行,未可轻学也。草书分为二派,孙过庭专学右军,观其所著《书谱》可知其用力之深。怀素出于张旭,虽自谓别出机杼,实则乃学大令,观其《自叙》亦可得其原委。盖右军作书,平易近人,从无连绵之病。而大令则一气贯串,上下相连,故孙以理法胜,而怀素以狂纵胜。且《淳化阁》中大令草书颇多张旭临本,旭既传素,则其为学大令明矣。

论笔

制笔之法,亦因时代而变迁。盖习尚不同,纸墨各异,笔工就书家所好,制法亦因之而变。唐时有老笔工颇负盛名,柳公权命为制笔,计日往取。柳公善书,当以右军笔与之。若柳公越日后至,是不能用右军笔,汝当取常笔应之耳。其徒乃易以常笔,是唐时制笔已非晋法矣。

蔡襄谓褚遂良喜用散卓卷心笔,宋时仿制已称难得,襄乃刻意求之,是宋时制笔已非唐法矣。

古人作书大率用硬毫,以阔厚丰满为贵,锋不取长,毫必腴实,故能兼刚柔婀娜之妙。赵子昂始用柔毫,然犹是狼毫之类,观其挑剔处,尚饶爽劲之味,可以知之。清初始盛行羊毫,遂有裹锋之病,而爽健之气尽失,更无妙用长锋者。以作大字榜书犹可,若以作小楷,则全不能用。使转纵横之法,是以难能为可贵;殊失自然之趣,更何能到心手相忘之境,而去古乃益远矣。

择笔虽不必泥古,要以挺健为上,方能不为笔累,故羊毫万不可用。近世紫毫、兔毫皆甚名贵,非初学者所能办,且制法皆不甚精,亦无可取。故以狼毫、兼毫为便。买笔时先以舌舐笔锋,略使湿软,然后以两指抹之,使成平扁,视其锋以作月牙形者为最,齐整如一者次之,若作凸形或锯齿,便不堪用。笔腰以饱满为贵,若逼窄便嫌单薄,非上选矣。

论纸墨

纸墨于书法关系甚大,纸以细洁坚致为贵,而尤贵在能受墨。若粗疏之纸,墨浓则涩滞,墨淡则阴晕,最为恶劣。若笺纸、熟纸又嫌墨不入纸,亦非佳品。

右军书《兰亭》用茧纸,其细韧坚密可知。唐纸殊不易见,惟写经纸尚得流传,细腻绵密,已称绝世。宋时以澄心堂纸为最佳,当时已为难得,余尝获一见,其细腻实不让唐纸。元明人好用绵纸,取其坚韧耐用,然细腻已逊宋纸。清初惟乾隆宣纸为佳,细密尚可,坚致又不及元明。若近世之纸,当居劣品,实不宜书。然佳纸实不可得,亦惟于用笔时随纸性之生熟以为救济。大半生纸以浓墨缓书,可免晕涩。熟纸以淡墨疾书,以免痴浮。刚柔燥湿,应变随时,庶乎其可。

墨以烟细胶轻为贵。古来各家制墨,各有秘授,后人著为《墨史》,专论其迹。然唐宋之墨已不复传,明墨虽有存者,亦不易得。清初以乾隆时为最盛,御制尤佳,颇称名贵。同光时墨略觉胶多,亦尚可用,若近时之墨则粗劣不堪,且易伤砚,非书家所取矣。

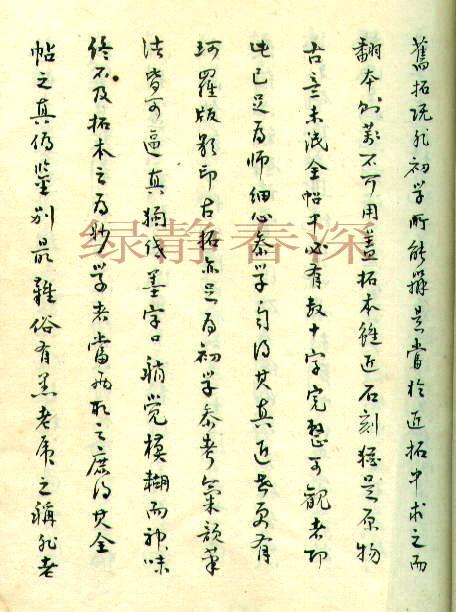

鉴帖

学书虽贵变通,亦不能全无师法,故临帖实为必由之径。古书以真迹为上,石刻拓本次之,然晋唐墨迹,近世已鲜传者,即宋贤手书亦难多觏,是以古刻旧拓,遂为艺林所珍。唐宋拓本精妙无匹,所谓下真迹一等,然传世者稀,其宝贵盖亦不亚于真迹;元明旧拓虽觉稍逊,古意犹存六七,而求之亦颇不易;近世拓本则漫漶支离,不甚可取,至若翻刻诸本,则但存形似,无复真意。书贾更从而作伪欺人,学者乃无从识别。古人真面钻仰无由,欲求名世,安可得哉。

旧拓既非初学所能办,是当于近拓中求之,而翻本则万不可用。盖拓本虽近,石刻犹是原物,古意未泯,全帖中必有数十字完整可观者,即此已足为师。细心参学,自得其真。近世更有珂罗版影印古拓,亦足为初学参考,气韵笔法皆可逼真,独纸墨字口稍觉模糊,而神味终不及拓本之为妙,学者当两取之,庶得其全。帖之真伪鉴别最难,俗有黑老虎之称,非老于鉴古者无以辩之,然亦有捷径可通。首当细审其点划挑剔之迹,次乃以时代合之,则真伪自判。盖古刻虽细微处亦必挺健自然,非翻刻所能到,刀法则随时代而异,相去亦不甚远。故辨六朝碑志当以汉碑为例,而辩唐碑则又以六朝碑志为准绳。宋时长于刻帖,极精微之妙,与刻碑少异,然其大体仍近于唐碑。学者广收博览,其义自通,必不为市侩所弄矣。

晋人书,唐时上石者已不多见。相传小楷以《曹娥碑》《乐毅论》《黄庭经》等数种。然余所见已为宋刻,以淳熙秘阁本为最佳,越州石氏本次之。然真拓已不可得,惟珂罗版可见。近世流传皆从宋本翻刻,以壁五馆文徵明所刻为近似,余不足观。行书以定武《兰亭》为唐石,然实是欧摹,其次则《圣教序》。《兰亭》石本宋时已亡,所传赵子固落水本与柯丹丘瘦本,亦仅珂罗版可见。翻刻自宋以来无虑千百,问有佳者,要难尽信。《圣教》原石至今尚存,近拓虽不佳,犹有真意,若宋翻本,则远逊矣。

唐虞世南书,以《夫子庙堂碑》为最著,然原石晚唐已毁,即宋刻亦复不存,近世传者乃从宋本翻刻,但存形似而已,珂罗版中有号称唐拓本者甚佳,谓为原石亦无不可。其次则《汝南公主墓志》,确为唐刻,以其当存齐梁风味,是以可信。

褚遂良书,传世较多,以近于隋碑者为可信,如褚圣教之类是其一例。

欧阳询书,当以《北齐碑》相拟,所谓有戈戟森森之貌。后世翻刻则流于柔糜,便非真面。颜真卿书,与唐初诸贤略异,其古厚处近乎汉隶,至其《家庙碑》颇似少室,《石阙》又类《鲁峻碑》,即可概见。若庸俗痴肥之作,则为翻刻无疑。

宋人喜刻类帖,以淳化大观为最妙,淳熙秘阁亦佳,皆从其迹钩摹上石。绛帖、潭帖次之,则为阁帖之翻本,然宋拓已不易求。近世所传者,惟陕刻肃府本略存真意,其他翻本皆不足观,珂罗版影印亦无佳者。以余所见,则李梅家所藏淳化残本三册堪称妙绝,学草书者当于此中求之。学书者当以晋唐为法,故论帖每止于唐,宋元以后真迹较多,则刻本又当以真迹参证矣。

临帖

学者师古,首当以不落古人窠臼。所谓“学我者死,似我者拙”,言其食古不化也。乃后世为人师者,辄命其徒曰:某也宜颜,某也宜柳,某也宜欧,某也宜褚。而为之徒者遵而习之。帖之真伪既不能辨,字之拙妙亦无从知,依样画葫芦,终身不能自拔。此非教之,实误之耳。更有自矜绝诣,令学其师者,则其谬愈甚。盖古来书家莫不有其心得,亦莫不有其天真。为人师者,但当指示古人心得之所由,而善葆学者天真于未泯,使其博收约取,自辟蹊径,其庶几乎。

初学书者,先取唐人名帖二一种,随意临习,不必求其形似,但当尽力注视其笔法,点划勾剔、转折起落,皆不可轻易放过。其格而不通者,则取别帖参证,或求善本对看,仍未能通,则暂置勿论,俟遇名师,即求解释。及学业少进,则杂取晋唐宋元明诸家帖纵观之,求其异同之态。更进则博览近世诸家,旁及同时侪辈,以较得失。一旦贯通,然后自选二一名帖专心力学,必得其真髓而后已。久之妙悟自生,安得不卓然名世哉。

二王书,世无定本,所传皆出唐摹,后世聚讼纷纭,诚属多事。欧阳、虞、褚皆学右军,而面目各异,然其笔法亦有相同处。其所同者即是真右军,而其所异则各得其一端矣。学者当以唐临晋帖逐一相较,再与原本对看,白能了然于胸,即宋元以来亦不能逾此矩范也。

学书当以楷法为基本,次及行草,不宜躐等,以免浮薄。更宜上窥周秦汉魏六朝之书,旁通飞白章草之法,融会贯通,乃为尽善。然此为深造者言,非初学所知也。

结论

书法自秦汉而后至晋一娈:晋人之散漫,而矫以整饬,故碑志独多,而行草最少,然古朴之气终难追汉,超逸之趣亦难比晋,其所长者在于雄奇。至唐而又一变,唐人思兼汉晋之美,故以晋人楷法学汉人碑体,而唐碑遂为百世大楷之师,然以较汉晋六朝,各有未逮,其功盖在融贯,而变化自此极矣。宋人喜谈禅理,微有晋人之风,故宋碑传世亦少,而士法大夫以品学相高,故苏、黄尤为当世所重。元人其书多柔媚之习。明初文、沈皆饶生硕之味,而一代宗之。明季董玄宰以圆到之美,一改旧观,为清初诸家之祖。

,