作者:许亮

摘 要:景德镇素有“瓷之源,茶之乡”之称,作为我国首批历史文化名城,这里曾因历史上商贸发达拥有过众多老字号品牌。但是,当下的景德镇老字号品牌却极其匮乏,目前尚无一家中华老字号,省级老字号也只有八家且大多经营状况令人担忧。本文在对瓷茶两业发展历史的梳理基础上阐述了瓷茶老字号的兴衰历程,并对当下老字号品牌的振兴提出了具体举措。

0 引言在我国,老字号是指“历史悠久,拥有世代传承的产品、技艺或服务,具有鲜明的民族传统文化背景和深厚的文化底蕴,取得社会广泛认同,形成良好信誉的品牌。”[1]景德镇地处黄山余脉、怀玉山脉与鄱阳湖平原过渡地带,风景秀丽、人杰地灵、资源丰富,母亲河昌江及其支流纵贯全境直通鄱阳湖和长江水系。自然环境的优越为景德镇瓷茶两业发展提供了得天独厚优势,使其在明代就已跻身为“陶舍重重倚岸开,舟帆日日蔽江来”“弹丸之地,商人贾舶与不逞之徒皆聚其中”的“全国著名都会之列”[2]。历史上,景德镇瓷器“匠从八方来,器成天下走”、浮梁茶“浮梁歙州,万国来求”,瓷茶两业也一直因“中华固有之美誉”“政府税收之大宗”而备受重视。因此,景德镇历史上诞生过众多瓷茶两业老字号企业,为景德镇跻身于中国四大名镇立下了汗马之劳。然而,目前景德镇尚未有一家国家级瓷茶老字号品牌,省级老字号品牌也只有区区六家。老字号品牌数量远低于同类历史文化名城,甚至不如省内的兄弟城市,这不能不说是一种遗憾。此外,笔者以“景德镇”“老字号”为题名或关键词在中国知网上搜索,也未见一篇专文探讨此问题。因此,在创建国家陶瓷文化传承创新试验区的当下,挖掘景德镇瓷茶老字号的历史,保护与传承好这份重要的文化遗产显然极具时代意义。

1 唐宋时期景德镇瓷茶两业的萌芽与形成新平冶陶,始于汉世。虽然地方志中记载景德镇瓷器的生产历史最早可追溯到汉代,但目前的最新考古发掘表明,景德镇境内制瓷史最早只能推至唐代中晚期。我们可以通过考古发掘报告一窥彼时景德镇制瓷业的发展状况:“制瓷技术高超,烧造水平一流,生产的瓷器质量精致,造型典雅”“产品具有外销中亚与西亚的极大可能性,或者是为满足胡人所需而专门烧造或订烧的。”[3]由此不难推断,唐代景德镇已经有分工完善的瓷器作坊和品类齐全的瓷器商品类型。从而预示着景德镇最早的瓷业老字号可能运行得非常完善。然而,景德镇瓷器真正扬名则是始于宋代,起因是此地生产的一种“光致茂美”之全新瓷器品类——青白瓷。后逐渐为宋室所重视,从而有了供御之资格,自此这座昌江之边的小城与皇帝年号紧紧联系在一起。“宋真宗遣官制瓷贡于京。即应宫府之需,命陶工书建年‘景德’于器底,天下于是知‘景德之器’矣。”[4]宋代景德镇瓷业工艺精湛,种类繁多,产量巨大,产品远销国内外,而且商品意识极强。以主要生产窑厂湖田窑为例,仅畅销青白瓷盒而言,目前发现的作坊商标款就有“汪家记正”“吴家盒子记”“段家盒子记”“程家盒子记”“陈家盒子记”“张家盒子记”“许家盒子记”“蔡家盒子记”等10余家[5]。唐代浮梁县所产之茶早已盛极一时,既有唐代诗人白居易的千古名句:“自古商人重利轻别离,昨夜浮梁买茶去”和王敷的“浮梁歙州,万国来求”的文学作品之反映,亦有唐代史学文献《元和郡县图志》“天宝元年改名浮梁。每岁出茶七百万驮,税十五余万贯”[6]“饶州浮梁茶,今关西、山东、闾阎村落,皆吃之”[7]之确切记载,可见历史上浮梁茶市之繁盛。

2 元、明至清早期瓷茶两业的繁荣元、明至清早期,景德镇陶瓷手工业取得了空前发展。元代疆域广阔,帝国内部的大一统也促进了商品经济的发展。对于景德镇而言,浮梁瓷局这种新型管理体制的确立,“改变了历代制瓷业属地方管理的旧模式,从而为元代制瓷业的大力发展提供了制度保障和政策支持,使景德镇制瓷业的技术水平、品种质量、生产规模、生产效率大为提高”[8]。元青花的诞生即预示着瓷器全球化时代的开始,也表明景德镇逐渐成为全国的制瓷中心。在元代瓷业发展的基础上,明代景德镇一举成为“匠从八方来、器成天下走”的天下瓷都,尤其是御窑制度的确立,更加巩固和奠定了景德镇瓷业中心的地位。据明代嘉靖万历时期王宗沐所编《江西大志》记载,此时的景德镇瓷器“自燕云而北,南交趾,东际海,西被蜀,无所不至”[4]。明代后期瓷器大规模外销,到清代康雍乾时期逐渐走向顶峰,此时的景德镇所产瓷器“行及九域,施及外洋”[9]。据有关学者推算,“17世纪至19世纪初,欧洲各国进口华瓷总数量在1.37亿—1.44亿件”[10],而其中绝大部分为景德镇所产的外销瓷品种。瓷器生产及贸易的繁荣也促进了景德镇城市经济的发展,使得此时的景德镇与湖北汉口镇、广东佛山镇、河南朱仙镇共同跻身于全国四大名镇之列。尽管这一时期瓷业繁荣的耀眼光芒有遮蔽传统浮梁茶的趋势,但明清时期,浮梁茶的生产质量和数量依旧保持稳定。据著名学者梁淼泰研究,浮梁茶在明初产茶量依旧占据“饶州府六县中的第三位”[2],这种情况一直持续到康熙早期。至于品质,我们亦可从明人汤显祖“今夫浮梁之茗,闻于天下,惟清惟馨,系其揉者”[11]描述中感受一般。另外,明清时期景德镇商业的繁荣与徽商集团的崛起有很大的关系。景德镇与徽州仅一山相隔,又有昌江和婺水相连,历史上徽州地区的物产大多通过昌江经鄱阳湖运往各地,景德镇自然成为理想的贸易集散地。再加上景德镇本身瓷茶两业的产业优势,因而自然成为徽商的主要集中地。徽商集团的崛起、繁荣与景德镇瓷茶两业的兴盛几乎是同步的,徽帮也因而在景德镇“五府十八帮”中始终占据首位。

3 清代中期至民国时期的景德镇瓷茶两业的衰落进入清代以后,浮梁茶的历史已不如历史上那么耀眼。据康熙二十一年浮梁县志记载,浮梁茶已经“产茶甚少,制亦不佳。聚于景镇者,皆徽之休宁、祁门、婺源贾客所鬻”[12],可见浮梁茶逐渐开始走下坡路。鸦片战争以后,不仅浮梁茶,制瓷业也日益面临着西方的挑战。此时的欧洲各国以及之后的东邻日本,携不平等条约加持的关税优势以及机械化大工业的生产优势逐渐占据中国瓷的外销市场,并开始大规模地向华出口瓷器。使得晚清以来洋瓷逐渐反客为主占据了国内大部分市场份额。至于茶叶领域,虽然光绪初年,因红茶出口市场的强劲,浮梁磻溪“同馨(主办人汪干才)、义顺(主办人汪灿廷、汪雨高)两茶号遂创制红茶”迅速以优良品质打开外销市场,曾有过短暂辉煌。“光绪八九年红茶鼎盛时代,浮红产量有六万余箱……磻村同馨号首字仙芽大团,竞为英商天裕、怡和两洋行竞买”[13],但是好景不长。光绪末年开始,随着锡兰、印度红茶的崛起,以浮红为代表的红茶产区逐渐走向没落。“外洋用茶固巳日益加增,中国销路则递年见减,几有江河日下之势,其中致衰之故或由印度锡兰产茶日多,产多销多,事势则然。或谓华商制法专藉人工,印锡制茶全用机器,外洋嗜好所制之茶。故华茶不敌锡印茶之畅销。”[14]

进入民国后,江西先后成为辛亥革命、二次革命、北伐战争、土地革命等主战场。动荡的社会背景对景德镇瓷茶两业的健康发展造成了严重影响。以瓷业为例,20世纪20年代末至30年代初,相比于“极盛时代,每年营业至一千四五百万元,窑户四千余户,工人二十万”,此时已“烟筒百余座,出烟者不过十之一二”[15]。至于传统的销售市场,南方地区“广东之销路,大半为潮州瓷器所夺,汉口以上销路,大半为醴陵瓷器所占”[16];在北方地区“时局不靖,交通阻滞,运费奇昂,税捐繁重,曩日在天津市场之销路逐渐被外货及唐山产品所侵占”[17]。相较于传统瓷业领域的衰落,浮梁茶亦不能幸免,逐渐陷于萎缩。据1942年的调查报告可知,抗战爆发前浮梁茶年出口量在“二万箱左右,约一万二千市担。惟茶市受洋商与买办阶级之操纵,茶商每遭亏损,自锡印红茶大量倾销以来,红茶国际贸易日趋没落。”[18]

尽管民国时期,从中央到地方,历届政府在景德镇瓷茶领域采取了多种拯救措施,如成立陶务局、陶业管理局,皖赣红茶运销委员会、陶业学校及茶叶改良场等。但是,面对动乱的社会环境,收效甚微。就老字号企业而言,除了瓷业领域的“江西瓷业公司”“天佑华瓷业公司”“饶华丰瓷号”和茶叶领域的“恒德昌”“天祥茶号”等有过短暂辉煌外,与历史上辉煌时期相比,瓷茶两业的老字号总体而言在这一时期逐渐走向低谷。

4 新中国成立初期景德镇瓷茶两业的转型1949年4月29日,景德镇宣告解放。“那时全镇共有2493个瓷业户,正常开业的仅占7%,绝大部分处于停工或半停工状态,失业、半失业的瓷业工人达近万人。”[19]为了尽快恢复受战争影响的国民经济,1951开始,景德镇市政府决定引导这些私营企业进行私私联营。1953年又由私私联营发展到公私合营,“大型联营厂的产品全部由国家包销,联营厂从生产到产品销售都获得了很好的条件”。因此,在公私合营优越性面前,资本家纷纷要求联营。1955年上半年,采取并厂的办法把“永新、北窑、谭义陶、集义顺、用正、义兴、合甡顺”等合并成“永新瓷厂”;把“建成、乔德脑窑、余益泰昌、德记联作”等合并成“建成瓷厂”;把“永和、江雅兴、美振昌、程协盛”等合并成“永和瓷厂”;“群益、袁新记、马永昌”等三户合并成“群益瓷厂”;把“新生、周龙顺、新五福窑”等三户合并成“新生瓷厂”;把“永安、联合昌、余福泰昌、孙恒茂、鸡头窑”等并入“国光瓷厂”;把“艾荣生、程秋顺、黄玉同昌、余盛记”等并入裕民瓷厂……截止到1955年底,全市“联营瓷厂改为公私合营瓷厂的工作已基本上完成。全市出现了十三个公私合营瓷厂。私营瓷厂只剩下了六家”。不久,剩余的六家私营瓷厂“要去合营的心情愈加迫切”[20]。最终,1956年1月16日,“景德镇市人民委员会批准全市瓷器工业全行业合营,把十三个老公私合营厂和六个公私合营厂合营为十个大型的公私合营厂”[20](景德镇公私合营发展进程,详见表1)。后来,这些大型的公私合营厂逐渐过渡到大家熟悉的“十大瓷厂”“1958年7月1日,将10个公私合营厂与10个瓷业合作社合并为10个大型瓷厂,同时转为地方国营。”[19]

表1 景德镇市瓷业经济成分发展表[20]

作为出口换汇的主要商品,建国后人民政府大力扶持浮梁茶生产。“1950—1954年间,共发放茶叶无息贷款19.88万元”[21],在原有的私人茶厂与茶号基础上,先后建立了“浮梁红茶机器制茶厂”(后改为景德镇茶厂,该厂作为新中国第一批国家建设的19个重点茶厂之一,集生产、收购、加工、销售为一体。在20世纪90年代以前是我国出口工夫红茶的骨干企业)、国营浮梁县茶厂(后改为九龙山茶叶精致厂)等。

总之,这一时期景德镇的老字号都坚决执行了党的政策,实行公私合营。而公私合营的结果使得近代以来积累了一定品牌美誉度的老字号企业全部变成了计划经济体制下国营企业的一部分。虽然此举对原本老字号的经营实体恢复发展起到了一定作用,但由于高度集中的管理体制,政企不分以及品牌意识保护的不足,也为未来老字号的未来恢复工作增加了难度。

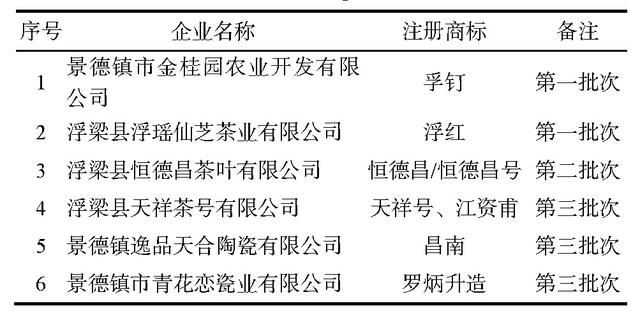

5 改革开放以来景德镇瓷茶老字号的恢复、发展与存在的问题十一届三中全会以后,虽然景德镇的经济体制有所改革。但是,由于瓷茶两业的特殊性,尤其是瓷业领域“由于窑和原料一时难以解决,景德镇的陶瓷个体作坊起步比较晚”[22],因而国有经济依旧在很长的历史时期内占据绝对垄断地位。景德镇个体私营经济真正活跃是在20世纪90年代以后。随着国家市场经济改革的推进,国有瓷厂纷纷走向了关停、改制和停产的命运,从而造成了大量有一技之长的工人下岗。个体陶瓷作坊开始雨后春笋般出现,但是这些早期的私人作坊丝毫没有商标意识,更谈不上对老字号品牌这类具有重要文化遗产价值商标的保护与利用。因而目前景德镇地区瓷茶两业数万家中小企业中,只有区区六家省级瓷茶老字号品牌。据笔者在市县(区)商务部门调查得知,这仅有的六家瓷茶老字号品牌(详见表2)。注册商标能追溯到新中国建立以前的只有景德镇青花瓷恋瓷业有限公司的“罗炳升造”、浮梁县天祥茶号有限公司的“天祥号、江资甫”、浮梁县恒德昌茶业有限公司的“恒德昌”三家。即使是这三家,其申报材料对历史文献资料的收集与整理力度严重不足。很多所谓的“证据”其实都是来自80年代编写的地方文史资料,没有确切完整的近代档案、报刊等第一手史料。因此,在申报国家级老字号方面存在不少硬伤。其实,明清两代及民国时期,在景德镇诞生的知名老字号品牌数量众多。有些品牌在中国近代商业史上有十分重要的代表性,没有得到很好的保护与传承,造成文化的断层,殊为可惜。

表2 景德镇市“江西老字号”企业统计表

资料来源:景德镇市商务局。

图1 笔者在浮瑶仙芝公司调研(摄于2021年4月29日上午,拍摄人李峰)

另外,景德镇市的老字号企业经营规模都不大。截至2019年,全市8家老字号企业,销售总额“23283.5万元”(数据来源于景德镇市商务局《景德镇市“江西老字号”企业2019年度发展情况报告》)。至于出口方面,以最大的出口茶叶企业浮瑶仙芝为例,基本也就维持在每年500万美元左右。(占全市茶叶出口比重约90%。)(口述资料,受访人:浮红茶业有限公司总经理吴翊东,采访人:许亮,访谈地点:浮瑶仙芝公司,访谈时间:2021年4月29日。)且是为外企贴牌生产,无法使用自有老字号品牌出口。而邻县婺源2019年获得“中国茶叶百强县”。据相关媒体报道,截止到2019年9月底,婺源“茶叶出口额高达5519.4万美元,占全省83.6%”[23]。

6 振兴景德镇瓷茶老字号的对策与建议综上所述,景德镇目前的老字号企业,无论是数量还是发展质量上都与其历史文化名城地位不相匹配的。究其原因,从政府层面而言,重视和扶持层度远远不够;从企业角度而言,大部分老字号仅仅是借壳而已,根本没有认真对待所持老字号品牌过往的历史。而经营理念、品牌意识、产品结构等又跟不上时代潮流,从而限制了企业的发展壮大。

景德镇瓷器、浮梁茶都是跨文化交流的天然使者。自古以来,其是中西交流的典范,最具中国特色的文化符号。应在新时期“一带一路”背景下再次见证丝路的繁荣,让世界感受中国气派、中国品质和中国精神。目前,景德镇也正在创建国家陶瓷文化传承创新试验区,党和国家领导人及全社会都对景德镇市给予了很高的期望。奥斯瓦尔德·斯宾格勒说:“一切伟大的文化都是市镇文化,这是一件结论性的事实。”[24]历史上的瓷茶老字号是景德镇城市文化的重要组成部分,凝结着这座千年瓷都特有的历史文化和地理属性,也是这座城市重新赢得文化自信和文化认同的重要媒介。因此,面对这份重要的文化遗产,保护与传承好它亦是我们义不容辞的责任与义务。笔者认为,振兴瓷都老字号品牌必须从以下两方面着手:

第一,从政府层面而言,制定详细的老字号发展规划。这些规划既能涵盖当下需要紧迫采取的,如老字号企业历史建筑的维护与修缮、各类经营与管理资料(商标、股票、制度文件、传说故事等)的收集与整理等,也要工商、税务、宣传等部门在品牌推广、税收优惠、人才引进等方面的前瞻性部署。笔者观察到,虽然2021旅发大会召开期间,老城区很多建筑物纷纷挂起了历史上的老字号商标。但仅仅只是一块招牌而已,招牌背后的故事与产业无从知晓。因而不但不能让市民与游客能够对传统老字号品牌产生深刻的认知,反而让人徒生反感,从而不利于未来老字号品牌的保护与传承。

第二,从企业自身角度而言,面对新的市场环境,老字号在夯实传统生产与经营模式的基础上,也必须与时俱进,加强品牌的经营管理。以当下信息化时代为例,“互联网 ”已经成为各行各业的主流趋势,融媒体时代的来临更是让任何企业都无法避免和拒绝。以老字号品牌“中茶”为例,2011年与京东合作以来,“基于京东大数据,深入挖掘和分析线上年轻消费的实际需求”[25]推出的符合年轻人喜好的一系列专属产品,取得了圆满成功。反观景德镇的瓷茶老字号企业,在这方面做得很不够。据笔者调研获知,我市六家瓷茶老字号企业目前虽然都开通了微信公众号营销平台,但是多数活跃度不够。即使偶有更新,营销内容和手段也很陈旧,无法吸引眼球,个别企业甚至长达数年未更新动态。再以线上销售的主流平台淘宝为例,目前也只有浮瑶仙芝、天祥茶号两家开通了旗舰店,而粉丝总共不过两千余人。至于时下处于风口的直播销售,也只有浮瑶仙芝等个别企业才开始涉足,销售业绩亦不甚理想。

7 结语本文认真梳理了景德镇瓷茶两业的发展历史,认为瓷茶两业自古以来就是景德镇的立镇之本。尤其是在构建国家陶瓷文化传承创新试验区的当下,景德镇又迎来了历史上最好的发展机遇。瓷茶两业老字号品牌的振兴正逢其时,它既是景德镇“打造一座与世界对话城市”战略资本,也是向全世界展现“美景厚德镇生活”的绝佳载体。因此,我们应将其保护好、传承好。

参考文献:略

作者简介:*许亮,男,硕士,景德镇陶瓷大学讲师。

基金:国家社科基金重大委托项目(20@ZH036);江西省社科基金地区项目(20DQ22);

来源:《中国陶瓷工业》期刊

,