读史可以知今。今天,笔者继续为大家讲解司马光的旷世史学巨著——《资治通鉴》。

公元653年,李世民最喜爱的儿子——吴王李恪迎来了人生中最后的时刻——死刑。在刑场上,李恪却视死如归,并撂下了一句狠话:

“社稷有灵,无忌且族灭!”

很显然,李恪是在诅咒害死自己的仇人的——长孙无忌。众所周知,长孙无忌是李世民的大舅子兼头号亲信,凌烟阁排名第一的功臣。而李恪为何要如此痛恨长孙无忌,甚至诅咒其族灭呢?

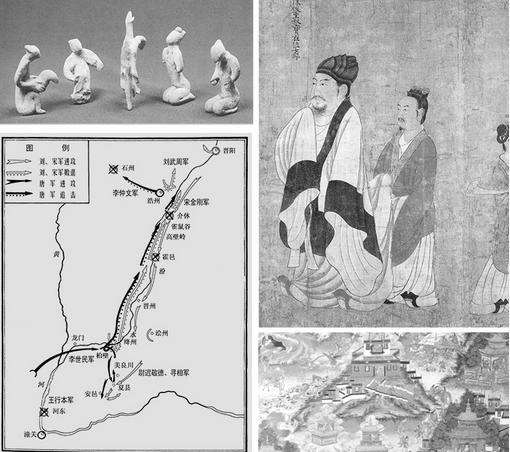

长孙无忌是唐太宗李世民之长孙皇后的长兄,“与太宗友善”。在隋末内战中,常从秦王李世民征讨,立下了很多战功。天下平定后,李世民与李建成、李元吉争夺皇嗣之位,而长孙无忌也始终站在李世民一边。

玄武门之变时,长孙无忌与高士廉、侯君集、尉迟敬德等促成李世民下决心发动政变,而长孙无忌本人更是赤膊上阵,帮助李世民诛杀了李建成和李元吉。因此在贞观元年,李世民将之封为头号功臣,进封齐国公,实封千三百户,位居诸功臣之冠。

随着长孙无忌的日渐显赫,他的妹妹长孙皇后却深感不安。她见李世民不但大肆封赏长孙无忌,还经常将之“引入卧内”,彻夜长谈。长孙皇后熟读经史,心知外戚宠遇过剩,不是一个非常好的现象。因此长孙皇后劝谏道:

“妾既托身紫宫,尊贵已极,实不愿兄弟子侄布列朝廷。汉之吕、霍,可为切骨之戒,特愿圣朝勿以妾兄为宰执。”

正所谓“月满则缺,水盈则溢”,外戚家族权势过盛往往意味着衰亡与死亡。长孙皇后不忍见汉代吕氏、霍氏族灭的悲剧在长孙家上演,因此她屡次劝谏李世民,不要让长孙家的兄弟子侄遍布朝廷,更不能让长孙无忌位列宰相之位。

然而,李世民非但没有因此削弱长孙无忌的权位,反而让他步步高升,委以重任。但在长孙皇后的规劝下,长孙无忌颇能收敛自己。毕竟李世民虽然表面宽厚,但是厚黑起来,可是连自己兄弟都能杀的。

长孙无忌的韬晦之术,主要有二:其一,长孙无忌连续多次向李世民请求辞官。他之所以三番五次这样做,是为了营造自己的无心权术,不贪慕高位重权的人设,使唐太宗打消了外戚夺权干政的顾虑,长孙无忌自然得到了唐太宗的认可和重用。

其二,长孙无忌从不犯颜直谏。太宗一朝23年,长孙无忌虽然高居宰执,却从不像魏征、马周一样大胆进谏,指出李世民的过失。相反,长孙无忌关于政事的言论多是恭维之词。一次,李世民对长孙无忌等人说:

“人臣顺旨者多,犯颜则少。今朕欲自闻其失,诸公其直言无隐!”

简单来说,就是李世民希望长孙无忌等人向自己直言过失,不要有任何隐藏。对此,魏征、马周等人,都直言不讳地指出了李世民的过错,唯有长孙无忌厚着脸皮说:

“陛下无过!陛下文成武德,跨绝古今,我等顺应都来不及,实在看不到陛下有哪些过失!”

李世民在历史上虽然有喜欢“直谏”之名,但并不意味着他不喜欢听奉承话。当其他朝臣毫不留情地披露唐太宗政策失误之时,长孙无忌奉承阿谀的话会让李世民找到君主的那份尊严和自信。因此从内心里来说,李世民对于长孙无忌,要比其他朝臣更为亲近。虽然李世民屡次声称,他离开那些阿谀奉承的奸臣,但他怎么也不想到,贞观朝最大的奸臣,就在自己身边。

虽然长孙无忌在贞观朝缺乏建树,但在李世民看来,他仍是自己心目中第一的臣子。太子李承乾被废后,李世民曾为储君之事万分烦恼,到底是选择“备受宠爱”的魏王李泰,还是“英武类我”的吴王李恪,都让李世民难以抉择。

而就在这时,长孙无忌却一改往日谨言慎行的作风,大胆献出关键性建议,即将“仁孝”的晋王李治立为太子。对此,李世民满心疑虑:

“李治是在太柔弱了,恐怕他守不住国家。吴王李恪和我一样英武,还是立他为皇太子吧!”

但是长孙无忌却坚决抗争,以为不可以。李世民见长孙无忌如此罕见地忤逆自己,于是怒道:

“你让李治当太子,是不是因为他是你的亲外甥?”

长孙无忌反驳道:

“非也,“太子仁慈厚道,是可以守成的君主;太子的位置这么重要,怎么能随便改变?”

在长孙无忌的一再固争之下,李治的皇位最终被保住了。然而,长孙无忌却因此这次对话,深深记恨起了李恪。

李世民临死前,按照汉武帝托付霍光的故事,将长孙无忌立为托孤大臣。病榻前,他安心地对李治说:

“无忌、遂良在,汝勿忧天下!”

李世民死后,李治继位。没有了李世民的制约,长孙无忌终于露出了专横跋扈的爪牙。很显然,长孙无忌之所以一定坚持让李治继承皇位,无非是看他柔弱,便于控制。在贞观朝,长孙无忌整整蛰伏了23年,如今终于可以痛痛快快地享受权力的滋味了。

唐高宗继位初期,长孙无忌大权独揽,将军政大权全部握在自己手里。他一改贞观朝谨慎、谦虚的作风,在皇帝面前,大摆老舅以及勋贵重臣的谱。

一次,唐高宗对长孙无忌说:

“闻所在官司,行事犹互观颜面,多不尽公。”

简而言之,就是李治对于唐朝官场太过于讲人情的现象非常不满。而长孙无忌却满不在乎道:

“此岂敢言无。然肆情曲法,实亦不敢。至于小小收取人情,恐陛下尚不能免。”

唐高宗不满政府机构“互观颜面,多不尽公”,长孙无忌丝毫没有愧疚改正之意,反而不避嫌疑,说“恐陛下尚不能免”,直接顶撞唐高宗。由此可见,长孙无忌丝毫不把外甥放在眼里。

为了大权独揽,长孙无忌还大肆迫害忠良。他借助房遗爱案,毫不留情地打击自己的政敌,功勋卓著的江夏王李道宗,将军薛万彻、执失思力等人相继遭贬甚至被杀。不仅如此,长孙无忌还以“莫须有”的罪名,诬告自己的宿敌——吴王李恪造反。

为皇帝的唐高宗曾哭着为兄长李恪求情,却终未挽回吴王的性命,永徽四年二月,吴王李恪被处死。临终前,他破口大骂长孙无忌:

“社稷有灵,无忌且族灭!”

而这九个字更是一语成谶,也预言了长孙无忌最后的结局。

唐高宗虽然表面是“仁孝之主”,但他外柔内刚,早就不满长孙无忌的肆意专权。他先是利用“废王立武”事件,削弱了长孙无忌的权力。在武则天的辅佐下,唐高宗对长孙无忌发动了猛攻,他借审理太子洗马韦季方和监察御史李巢的朋党案,诬陷长孙无忌和韦季方曾密谋伺机谋反。

而唐高宗也同样以“莫须有”的罪名,将长孙无忌贬到黔州。不久后,长孙无忌被唐高宗的心腹许敬宗赐死于家,长孙家族家产被抄没,近支亲属都被流放岭南为奴婢。堂堂大唐元舅,李世民最信任的大臣,竟落得若此下场。

然而更可悲的是,长孙无忌遭遇如此悲惨结局,却无人为他喊冤,天下人都觉得他活该,谁让他陷害忠良,害死李恪。长孙无忌,应有此报。而长孙无忌的悲惨结局,也揭示了李世民一生中最重大的失误,竟然没看出长孙无忌就是潜藏在他身边最大的奸臣,或许这就是所谓灯下黑吧!

长孙无忌的故事告诉我们,即使英明如李世民,也看不出自己身边的小人。要谨防小人,必须观其言查其行,不能为其忠厚的表面所蒙蔽。因此陶陶建议大家,要学习为人处世,观人、看人,就需多读读《资治通鉴》。在学习知识的同时,也要吸取前人的经验,教训。毕竟在所有史书中,《资治通鉴》几乎是一本,能够让人各方面素质都全面提升的书,看完等于多活了1300年。

但是对于普通大众来说,阅读文言文还是比较吃力的。因此,陶陶向大家推荐一套好书——《白话资治通鉴》。

这套书是上个世纪八十年代由台湾大学国文教授、博士生导师黄锦鋐领衔主持,集中台湾地区多家院校27位教授、学者,历时3年,合译而成。

因为编纂此书的学者本都是国学大家,因此这套书绝不是现在市面上,那些粗制滥造、携带私货的资治通鉴。而是尊重原文,逐字逐译,不多增一个字,以求贴近、还原《资治通鉴》本义。不以“现代眼光”作解,更不平添枝叶。

做为历史爱好者,入手这一套非常划算,因为这一套在头条做活动,一套十大本,原价498,现在头条读者只要208,可以说是很超值了。

对于这本书,只要能够读一遍,就能有巨大的收获。因此陶陶建议大家,赶紧买这套书,多读几遍,长长见识,学学权谋。大家可以点下面的链接购买。之前的1.2万本卖完了,现在又新进一批,数量不多,就快没库存了:

,