一、判断

1、判断是一个逻辑学名词,判断这种思维方式通常表现为两个或更多概念之间的联系,当人们以判断形式确定概念之间的特定关系时,就是在进行断定。

通俗地说,判断是对思维对象是否存在、是否具有某种属性以及事物之间是否具有某种关系的肯定或否定。

判断是对思维对象有所肯定或有所否定的一种思维形式。

判断的第一个特征,就是它必须对事物的情况有所断定。

如果对事物的情况既不肯定也不否定,而只是表示疑问,那就不是判断,而只能是问题。

判断的特征之二,就是它有真假之分。

如果一个判断所断定的,是符合客观实际情况、与事实相一致的,这个判断就是真的,否则,就是假的。

检验判断真假的标准是社会实践。判断按其结构可分为简单判断和复合判断两大类。

2、语句是判断的语言表达形式。

判断是语句的思想内容,语句是判断的语言表达形式,正确运用判断进行解释,要深入理解和掌握表达判断逻辑结构的词语。只有那些对事物有断定,从而有真假可言的句子,才能表达判断。

一般来说,陈述句都表达判断。

疑问句、祈使句、感叹句不表达判断。

二、判断的结构形式

判断的通常结构顺序是:(量项)主项 (量项)联项 (量项)谓项。

1、主项S,简单判断中反映断定的对象的概念,可以视作句子成分的主语。

如"科学技术是生产力"中的"科学技术",就是主项。

性质判断中的主项只有一个;

关系判断中的主项有两个或更多,分别称为前主项、后主项,或第一主项、第二主项、第三主项……

如"鲁迅和许广平是夫妻";"鲁迅"是第一主项,"许广平"是第二主项,"夫妻"是谓项。

2、谓项P是主项(视作句子成分的主语)的具体描述的承载,担负着主项的性质或者关系的描述。谓项,可以视作句子成分的宾语。

“按劳分配是社会主义的分配原则”中的“分配原则”就是谓项;

“我国人民反对任何外来侵略”中的“外来侵略”也是谓项。

3、联项,就是连结主项和谓项的那个概念,或者说联项是表示被断定的对象和其性质间关系的那个概念。

可以视作句子成分的动词谓语。

一般来讲联项只包括“是”和“不是”两个,有时可以省略:如“金属能导电”就省略了联项。

其中,“是”是肯定联项,它表示思维对象具有某种性质;

“不是”是否定联项,它表示思维对象不具有某种性质。

所有商品都是可以用来交换的劳动产品。

任何事物都不是静止的。

4、量项是表示主项所指称的对象的数量语词。可以视作句子成分的修饰定语或限制状语。

量项分全称量项、特称量项、单称量项。

(1)全称量项,表示对主项的全部外延都作了断定:

每一个、任意一个、所有的、一切、凡……

也可以用“都”“全部”“全都”等副词、“人人”等主语重复的形式来表达,甚至有时可以没有任何的量词标志(集合名词)。

所有金属都是可以分割的。

(“全称量项”有时可以省略)人类是有智慧的。

(2)特称量项,表示没有对主项的全部外延作断定,“特称量项”不能省略。

有的、有些、一些、某些、少数、多数、许多、几乎全部、百分之几……(也可以用“最起码”“至少”“最少”“至多”“最多”“绝大多数”“并非所有”等副词、“一定程度上”“一定意义上”等介词结构表达)。

有的花不是红色的。

有的科学家是自学成才的。

有些闪光的不是金子。

(3)单称量项,表示对主项外延中的某一个特定对象作出了断定:

这、那、这些、那些等指示代词、人称代词和专有名词。

如果主项是一个单独概念,单称量项可以省略。

如果主项是一个普通概念,则不能省略。

北京是中华人民共和国首都。

爱因斯坦是犹太人。

这个三角形是等腰三角形。

地球不是恒星。

5、周延:指判断本身直接或间接地对其主项(或谓项)的全部外延作了表述的,就称这个判断的主项(或谓项)是周延的。

中项周延,指中项必须是谓项或主项的子集,这样它作为“中介”,才能保证大项与小项一定相交,即得出肯定性结论。

中项不周延是在两个前提中,中项有一部分外延同谓项有某种关系,又有一部分外延同主项有某种关系,但不能确定哪一部分外延与主项谓项必然有交集,不能有效联结主项谓项。

全称或单称判断的主项都周延。

所有蝙蝠都是哺乳动物。

特称判断的主项都不周延。

有些学员不是武汉人。

肯定判断的谓项都不周延。

狮子是动物。

否定判断的谓项都周延。

故意犯罪都不是过失犯罪。

|

性质判断类型 |

主项周延? |

谓项周延? |

量项! |

联项! |

|

A全称肯定命题 |

周延 |

不周延 |

全称量项 主项 |

肯定 |

|

E全称否定命题 |

周延 |

周延 |

全称量项 主项 |

否定 |

|

I特称肯定命题 |

不周延 |

不周延 |

特称量项 主项 |

肯定 |

|

O特称否定命题 |

不周延 |

周延 |

特称量项 主项 |

否定 |

主项S外延与谓项P外延的关系有五种:全同关系、被包含关系、包含关系、交叉关系和全异关系。

谓词逻辑中有“量词”,量词,是在命题中表示数量的词。

量词有两类:

全称量词(∀),表示“所有的”或“每一个”;

存在量词(∃),表示“存在某个”或“至少有一个”。

A全称肯定命题、E全称否定命题、I特称肯定命题、Ο特称否定命题

A命题代表:全称肯定命题,即所有S是P。

E命题代表:全称否定命题,即所有S不是P。

I命题代表:特称肯定命题,有的S是P。

O命题代表:特称否定命题,有的S不是P。

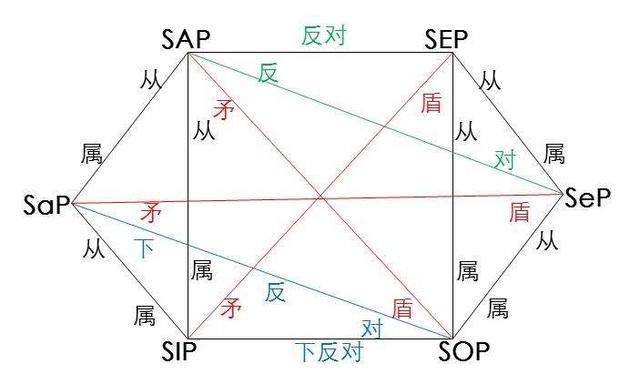

同一素材的A、E、 I、O之间存在如下真假关系:

1、矛盾关系。分司存在于A和0、E和I之间,具有矛盾关系的两个判断 ,即不能同真,也不能同假。

2、反对关系。存在于A和E之间。具有反对关系的两个判断,不能同真,可以同假。

3、下反对关系。存在于I和0之间。具有下反对关系的两个判断,不能同假,可以同真。

4、差等关系(从属关系)。分别存在于A和I、E和0之间。具有差等关系的两个判断,一个是全称判断,一个是特称判断。

具有差等关系的两个判断之间具有如下的真假关系:

如果全称判断是真的,则特称判断也是真的;

如果全称判断是假的,则特称判断真假不定;

如果特称判断是真的,则全称判断真假不定;

如果特称判断是假的,则全称判断也是假的。

三、判断类型

判断是对思维对象有所肯定或有所否定的一种思维形式。

分类:直言判断、联言判断、选言判断、假言判断、负判断、模态判断

(一)直言判断

1、直言判断:是断定事物具有或不具有某种性质的简单判断,也叫性质判断。

直言判断由主项、谓项、量项、联项四部分构成 。

在分析直言判断形式时,通常用S和P分别表示主、谓项。

量项分为全称量项(“所有” 、“任一”,…) 和特称量项(“有的”、“一些”,…) ;

联项分为肯定联项(“是”) 和否定联项(“不是”) 。

(1) 所有的金属都是导电的。

(2)所有犯罪者都不是守法公民。

(3) 有的天鹅不是白的。

2、直言判断分为四种基本类型

全称(含单称)肯定判断SAP,简称A判断,

标准形式是“所有S都是P”。如上例(1) 所有的金属都是导电的。

全称(含单称)否定判断SEP,简称E判断,

标准形式是“所有S都不是P”。如:“所有宗教都不是科学。 ”

特称肯定判断SIP,简称I判断,

标准形式是“有的S是P”。例如:“有的哺乳动物是卵生的|胎生的。”

特称否定判断SOP,简称O判断,

标准形式是“有的S不是P”。如上例(3) 有的天鹅不是白的。

3、直言判断的对当关系:逻辑方阵

传统逻辑用来表示具有相同素材(即主项和谓项分别相同)的A(全称肯定命题)、E(全称否定命题)、I(特称肯定命题)、O(特称否定命题)四种命题形式之间的真假制约关系的图式。

(1)矛盾关系,即A与O、E与I这两对命题形式之间的关系:二者既不能同真,也不能同假。

根据这一关系,如果我们知道A判断是真的,就可以断定O判断是假的;

如果知道E判断是真的,就可以断定I判断是假的。

同样,如果知道A、E、I、O判断是假的,也就可以断定对应的O、I、E、A判断是真的。

(2)反对关系(上反对关系),即A与E这两种命题形式之间的关系:二者不能同真,即一个真,另一个必假;但二者可以同假,即当一个假时,另一个可真可假。

这是A判断和E判断之间的关系。它们是不能同真,可以同假的关系。在A、E两个判断中,如果我们知道其中一个是真的,就可推知另一个是假的。

例如:已知A:科学技术都是生产力。(真)

则 E:科学技术不都是生产力。(假)

已知E:所有的科学家都不是思想懒汉。(真)

则 A:所有的科学家都是思想懒汉。(假)

如果我们知道其中一个是假的, 那么另一个真假不定。

例如:已知A:我们班同学都是姓李。(假)

则 E:我们班同学都不姓李。(真假不定)

(3)下反对关系,即I与O这两种命题形式之间的关系:二者不能同假,即一个假时,另一个必真;但二者可以同真,即当一个真时,另一个可真可假。

这是I判断和O判断之间的关系,它们是可以同真但不能同假的关系。在I、O两个判断中,如果我们知道其中一个是假的,那就可以断定另一个是真的。

例如:已知I:有些民主人士是共产党员。(假)

则O:有些民主人士不是共产党员。(真)

已知O:有些机器不需要能源。(假)

则I:有些机器需要能源。(真)

如果我们知道其中一个是真的,那么另一个真假不定。

例如:已知I:有些个体户纳税了。(真)

则O:有些个体户没纳税。(真假不定)

(4)差等关系(从属关系),即A与I、E与O这两对命题形式之间的关系:全称命题真,特称命题必真;

全称命题假,特称命题真假不定;特称命题真,全称命题真假不定;特称命题假,全称命题必假。

这是A判断和I判断之间、E判断和O判断之间的关系。

注意到从属关系存在于一个全称判断与一个特称判断之间。我们可以这样概括这一关系:

如果全称判断真,则相应的特称判断真;

如果特称判断假,则相应的全称判断假;

如果全称判断假,则相应的特称判断真假不定;

如果特称判断真,则相应的全称判断真假不定。

4、一般把单称命题作为全称命题的特例来处理。

但是,在考虑对当关系(即真假关系)时,单称命题不能作为全称命题的特例。

如果涉及有同一素材的单称命题,那么以上所述的对当关系要稍加扩展:

单称肯定命题和单称否定命题是矛盾关系;

全称命题与同质的单称命题是差等关系;

单称命题与同质的特称命题也是差等关系。

把单称命题考虑其中,所有对当关系可用下图来表示:

(二)关系判断

1、关系判断:断定事物和事物之间的关系的简单判断。由主项、谓项和量项组成。

关系判断由三部分构成:

(1)、关系者项。表示一定关系的承担者的概念,也就是关系判断的主项。

(2)、关系项。表示关系者之间存在的关系的概念,也就是关系判断的谓项。

存在于两个对象之间的关系称为二元关系,存在于三个对象之间的关系称为三元关系,存在于n个对象之间的关系是n元关系。

(3)、量项。表示关系者项数量的概念,包括全称、特称或者单称,如“所有的”“某些”……。

如果关系者项是单独概念,就不使用量项。如:小张和小李是同学。

关系判断的逻辑形式是R(A、B、C......n)

其中A、B、C等表示关系主项,R表示关系,n表示主项的数目。

2、对称性关系

(1)对称关系

对称关系存在于两个或两类事物之间。在两个或两类事物之间,如果甲事物对乙事物有某种关系,乙事物对甲事物肯定也具有同样的关系。那么二者之间的关系叫对称关系。

如:甲和乙是同乡,乙和甲当然也是同乡,同乡关系就是对称关系。

(2)反对称关系

如果甲事物对乙事物有某种关系,而乙事物对甲事物肯定不具有这种关系。那么二者之间的关系叫反对称关系。(大于、小于、多于、少于、之前、之后、高于、低于、早于、晚于等等)

如:五大于三,而三肯定不能再大于五,大于关系就是反对称关系。

(3)半对称关系

如果甲事物对乙事物具有某种关系,而乙事物对甲事物可能具有、也可能不具有这种关系。那么二者之间的关系叫半对称关系。

如:甲喜欢乙,乙可能喜欢甲,也可能不喜欢甲,“喜欢”就是半对称关系。

3、传递性关系:

(1) 传递关系

如果甲事物与乙事物具有某种关系,乙事物与丙事物也具有这种关系,而甲事物与丙事物同样具有此种关系,那么三者之间的这种关系就叫传递关系。

如:篮球大于排球,排球大于乒乓球,则篮球大于乒乓球。这种大于关系就是传递关系。

(2)反传递关系

如果甲事物对乙事物具有某种关系,乙事物对丙事物也有这种关系,而甲事物与丙事物肯定不具有此种关系,那么三者之间的这种关系就叫反传递关系。

如:甲是乙的父亲,乙是丙的父亲,那么甲肯定不是丙的父亲,这就是反传递关系。

(3)半传递关系

如果甲事物对乙事物具有某种关系,乙事物对丙事物也有这种关系,而甲事物与丙事物可能有、也可能没有这种关系,那么三者之间的这种关系就叫做半传递关系。

如:甲认识乙,乙认识丙,则甲可能认识丙、也可能不认识丙,三者间的这种认识关系是半传递关系。

4、自返性关系:

(1)自返关系

自返关系是事物与其自身发生的某种关系。

如:他自杀了。自杀行为的施动者是他自己,受动者也是他自己。

(2)非自返关系

所谓非自返关系是自身和自身不能发生的关系。

如:压迫、剥削、专政、侵略等行为都是非自返关系。

,