雨沥秋垣浸石苔,青瓦雕甍,天井石缸海。

寒烟小巷暮色霾,井畔家慈担水柴。

檐角乳燕嗷哺待,石鼓门楣,孝恬堂上来。

为宦他乡桑梓爱,家国千秋同感戴。

----蝶恋花.大东门巷

泰宁县城关胜利二街东门的杉溪河埠头是主妇们浆洗的好地方,她们可以边洗衣服边交头接耳,谂笑打趣,说些家长里短,奇闻趣事。那“啪,啪,啪”的捣衣棍捶打衣物的声音,响得很远、很远,这声音从岁月中走来,至今仍萦绕脑际,浮现在眼前的是一幅优美的图画:主妇们挽起了裤脚,露出肥白健硕的腿肚,浸没在清清的溪水中。有的向河面铺展开绚丽的织物,舞之蹈之;有的在水中迅速地搓洗,上下翻腾。赶上逢年过节,河埠上又挤满了为鸡鸭开膛剖肚褪毳毛的人们,水中的鱼儿可欢心了,可以啜食内脏的秽物,都围聚了过来,人们手一动,又都迅速消散了。

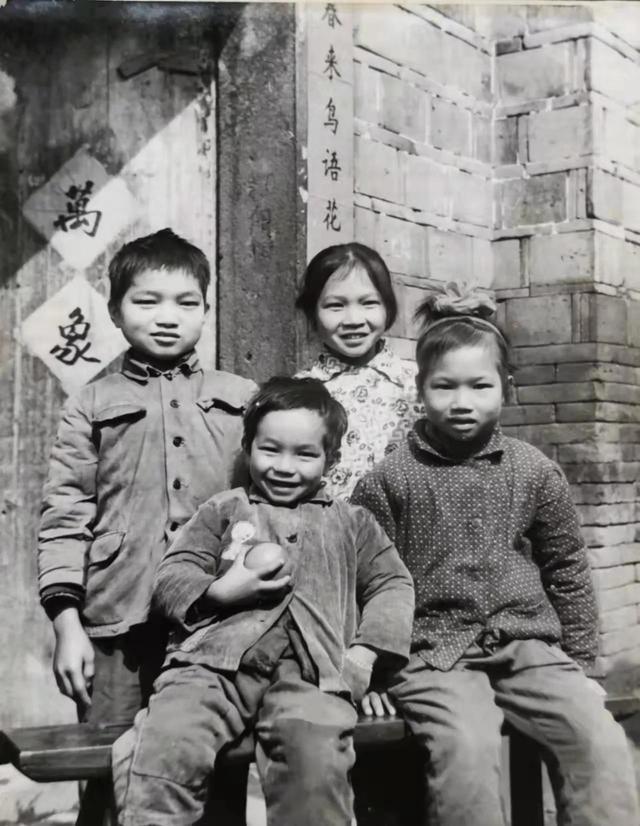

盛夏时,孩童们光着身子在溪水中戏耍,如果被妈妈逮到了,下狠手在屁股上拍打,孩童大哭,妈妈一松手,孩童又嬉笑着跑了……;六月初六“洗狗牯”,一见到澡盆里热热的滚水,赶紧跑出家门躲在墙角,妈妈四下里找,最终还是要带着哭腔被妈妈摁在热热的艾草汤里洗,小孩的皮肤嫩,热水烫的难受,大人只知用这样的艾草水洗身子可以保健,免却小孩一个夏天因暑热患疔疮脓包的烦恼,这可由不得小孩烫热的痛苦感受,小孩也只好哭了。洗完澡的孩子,妈妈在身上扑上痱子粉,喷上花露水,一手拿着艾叶水煮的鸡蛋,站在院子门外,瞧那清爽的样子,怪惹人喜爱的。

古城墙上藤葛依依,柳叶扶风,在古典小说《三国》、《岳传》等编绘的连环画中泡大的我总爱浮想着城墙上的金戈铁马……。

有一天,我识字了,我发现了那高高的城门上的三个大字是“昼锦门”,城墙建于明代嘉靖年间,有近500年的历史了。

城门内有一条大东门巷(尚书巷),街内有一座尚书第,人称“五福堂”,天启皇帝赐名“孝恬”,故又名“孝恬堂”。有一天,雨突然下得很大,正放学回家的我便踅进了尚书第的门厅,门厅是衰朽残破的,一位架着转炉的爆米花的老汉一手摇着转炉,一手拉着风箱,圆鼓鼓的转炉下,炭火“呼呼”直响,发着刺眼的白光,约摸到了一定火候,那老汉停了下来,将转炉掉转,围观的同学们一下就散开了。只见老汉用黄麻袋套住炉嘴,抄起一根铁棍只那么一撬,发出了“嘣”地一声闷响,白花花的爆米花喷射在麻袋里,空气里顿时弥漫着米花的香气,好香,好香,那香气直到现在还香在我的心里;还有那一把一把往嘴里塞爆米花的感觉。这样简单的零食,一般家庭是能够满足的,母亲也常将米拿去给加工,只要收取一两毛钱的加工费就可以了,爆米花的甜味剂是糖精,不宜量多,量多感觉苦味。

雨停了,沿着被雨水浸润的石板路走回家,石板路是沧桑的,被岁月磨的圆润而光滑,还有深深的凹痕。那凹痕中自然积满了一汪雨水,打着赤脚的小男生看着一位踮起脚走路的女同学,看她走到凹坑的近前,便往凹坑中猛地一踩,那水飞溅在女同学的身上,女同学顾不得踮脚了,脸登时“唰”地沉了下来,飞身朝小男生扑去,小男生“嘻嘻”一笑,一个侧身,撒腿便跑,女同学气恼了,向小男生追跑过去,慌得前面走路的小同学让出一条路来,雨后的小巷中充满了欢快的空气。

石板路圆润而光滑,一位无知的少年放学后,把那在学校劳动后的家中农具三角铁钯放在光滑的石板上飞快的推行,手握钯柄于胸前,少年感到有几分快慰,没想到被前面的石板凹痕处一顶,钯柄一头重重地抵住胸口,少年晕厥了,后到医院检查,心脏尽然被抵撞开了一条裂缝!后来毕竟成了“短命仔”了。

这是一条小巷,从巷头到巷尾,从牌楼下到大井头,人们总是忙碌着:

晨光曦微,豆腐坊的老梁在摆满纱布垫着的木框格里灌上卤脑,溢出的卤水流满沟渠,晨雾中飘浮着豆腐卤的香气;开杂货店的老丁一块一块地下着门板;杀猪的老朱抬出案板和大木桶,一脚紧紧地踏着颤抖的猪身,一咬下唇,对着猪脖下"刷"地一刀,鲜血狂喷,木盆里盛满猪血;种菜的老陈推着挂在大横杠上的粪桶车,一摇一摇地向城外菜园推去;读书的孩童吱吱喳喳地向着学校走去……

这是一条四百多年的小巷啊,从天启帝到二十一世纪,从清朝到民国,从战争到和平,从文化大革命到改革开放新时期。

胜利二街肖家大厝旁安扎着“中国人民武装警察部队泰宁县中队”,听老人说,武警中队的地皮原来都是肖家大厝的,后来肖家人丁不盛,逐渐衰败下来。“文革”期间的大门上框用玻璃拼镶制成:“敬祝伟大领袖和导师毛主席万寿无疆!”,夜间灯光一照,耀眼夺目,大门两旁是毛主席手书水泥浮嵌八个大字:“提高警惕、保卫祖国”。武警战士在泰宁民众中颇有口碑:上世纪七十年代城关胜二大队农户失火,有位武警战士迅速上房扑救,不慎从梁上摔下壮烈牺牲;改革开放之始,黑白电视机还是个稀罕之物,当时武警中队便有一台黑白电视机,引得周边邻居夜间围聚在青砖平房电视室内,连屋外的玻璃窗台上也爬满了人,年方8岁的我也在人生之初看到了电视,至今仍记得那时看的印度片子《流浪者》之歌:阿巴拉夫,啊……;家里养了一只母猫,时常也在武警中队内转来转去,有时还从武警中队厨房衔了肉包回来,来回几次也有多个,对着我母亲“喵喵喵”直叫,当时的肉包对一般农户也是一种上档次“奢侈品”,母亲觉得猫也通人情,也乐得接受猫的馈赠,享用了这份美食。2016年县武警中队搬迁到县城北门外4公里的新营房(林业路上段96-98号),这是建国后几十年来泰宁县武警中队的首次搬迁。

这是-条小巷,从春华到秋实,从大花轿到八人扛肩的红棺材,人们生死相依地轮回。大东门巷啊,老人们叫绣衣坊,文革改叫胜利二街,俗称“福堂弄”,而今就叫气派的名号:尚书巷,那爱做木工活的天启帝让他的大臣兵部尚书李二白春烨十足地气派了。

日昃西山,大东门井、牌楼下井和大井头井圈边上热闹了,“扑通扑通”地水桶直往井里扔。晚饭后,老梁老婆要浸黄豆;小巷杂货店外围满了人,原来是新进了一缸米酒,好酒者竞相尝鲜:一碗两毛,一饮而尽;夜里电影院出来的几位青年女子悲声谈论:那样牺牲太可惜了!原来是刚看完《刑场上的婚礼》。

小巷中的几口古井,世称“崇仁三井”,元末明初何恩、何道旻父子修建。其中一口位于“牌楼下”的古井,离家里近。傍晚,忙了一天的妈妈挑着水桶到井畔汲水,妈妈用一只小桶往井里一扔,只听“扑通”一声响,小桶掉进井里,妈妈操起一根带钩的长竹竿,迅速地在井中抖了几下,提起了满满一小桶水,回身倒入大水桶中,如此几次,大桶水也满了,妈妈挑着一担水,我提着小桶跟在身后,踩着被井水浸湿的石板路走回家。家里盛水的是一个大石缸,石缸由一整块大石内凿而成,默默地立在那,任房子的主人一桶一桶水地把它灌满,然后一代又一代的人从它身旁走过,一百年,两百年……。甲子年(1984年)的一天,水缸旁从地下竖起了一根自来水管,拧开水龙头,水花翻腾,注入缸中,围在水缸旁的孩子们呼叫着、欢笑着,仿佛石缸老人也笑了;这时勤劳致富的爸爸买来了黑白电视机,1987年,又换成了进口的菲律普彩色电视机,一家人也幸福地笑了。

夜深了,巷子里响起了脚步声和狗叫声,打着手电的人叫道:畜牲!吠什么吠!一束手电筒的光射来,黑暗角落的狗忽地窜开了,不知道从哪间房子里传出小孩的哭声,妈妈拍打着惊哭的孩子,轻轻哼着眠歌,迷迷糊糊地睡去......

雨后的夏天,喜报传来, 江家的哥哥江堪华1984年考上了福建师范大学中文系,陈家的哥哥陈德卫1988年考上了清华大学汽车工程系,他们有老祖先江日彩、李二白春烨的遗风。

八十年代末期,小巷中有了拍摄影视剧演职员的身影,电视系列片《聊斋》的《婴宁》、《鲁公女》,台湾电视剧《妈祖外传》等在小巷中拍摄,放学回家,路过尚书第,看见门厅里摄制组人员在忙碌着,门厅这时早已修缮一新,连昼锦门外的河埠头也成了拍摄泊船登岸的镜头情景。

后来呀,清华大学汽车工程系毕业的陈家哥哥陈德卫定居在新加坡,年迈的母亲被接去住了一段时间,回来说那边住不惯,还是家里舒服。21世纪的时候,陈德卫返回祖国,在深圳办起了汽车公司;福建师大中文系毕业的江家哥哥江堪华先在县委党校,后来去了三明市委党校。

这是一条小巷,世世代代生死相依的小巷,叶老归根,尸骨还乡。从老祖先江日彩、李二白春烨到老奶奶朱玉韫。喝着“崇仁三井”的水告别故土,那梦里魂里相牵的小巷就到了地老天荒!

这就是大东门巷,匆匆的岁月难以改变的印记,往日的容颜依然在梦中,这里的每一块砖,每一片瓦,每一次哭,每一回笑,全都融进永恒的生命。