《西游记》作为大众所喜欢的神话故事已流传几百年了,继之而兴的戏曲、影视剧、动画片、连环画等艺术形式的传播,则把师徒四人的形象带进了亿万大众的心里。央视80年代所拍的《西游记》电视连续剧的热播更使人物形象得以加深,同时也是一种视觉上先入为主的整体认定,当然这些艺术造型都是符合美学标准的。不过最近影视圈又刮起一股西游热,国内外许多声名显赫的导演纷纷把西游记重新搬上荧屏,经媒体披露的定妆照可以说是千奇百怪,尤其在孙悟空的形象介定上更引起了民间最大的争论…

其实每一位读者在读书时,脑海里都会有一系列画面似清晰又模糊地进行着一个个场景变化。也就是说每一个读者在自已心目中都有一种造型,所不同的是这种造型有可能不是发自内心的,而是受到现成模式的影响----这就是影视剧或其他艺术形式留给我们难以磨灭的印象。但是几百年前吴承恩写《西游记》的时候是还没有这种模式,他作为开创者可以说完全是凭借自己的“臆想”而来,也只有他的认识才是最正统的!当然已作古的吴老我们无法“顾问”得到,现在就只有从其著作中寻求探索一番,从而还其“返璞归真”的本来面目。

一、 唐僧真解

唐僧是如来弟子金蝉子转世,十世修行的高僧;几个徒弟心目中的“老和尚”;妖怪们眼中“又白又胖”且具有延年益寿功效的美食。书中说唐僧因为一些原因是自小就出家修行的,原著中几番都提到几个徒弟在私下议论起师傅时都说他是“老和尚”,这本来是两重意思的,说老是因为他做和尚修行已早,资历已高,至于其年岁却应当是正当壮年,否则女妖们也就不会抢着要“嫁”给他了。而且唐僧在五庄观吃过人参果后,其实已可以说是长生不老,永保青春了,那么他的年岁应当是固定在30-35之间。至于相貌来看,书中一直通篇在说“又白又胖”这几个字眼,现在我们就来仔细分析一下:中国的寺院佛像千千万万,哪一尊都是中国面相学中最“正统”的富态样子,也就是说方面大耳、身材微胖、慈眉善目的样子,而且男佛基本都没有胡子。就是菩萨如观音、文殊、普贤也都是相当丰腴庄重的妇女形像。(五百罗汉题外,据传五百罗汉都是强盗皈依而来,形貌自然凶恶,在佛教中也只是属于护教、金刚、徒众之类。)可以想象唐僧是金蝉子转世,十世修行的高僧,根正苗红,同佛相比相差无几,可见吴老在人物塑造上也是有这样一种审美认识的。所以现在人看来唐僧决不是电视中英俊儒雅的样子,顶多一句“相貌堂堂”就得以概括了。另外,做为一名游脚僧,靠乞化度日,身上的衣服也自然不会华丽。书中讲的锦斓袈裟,也只是在倒换关文时作为礼服才穿一下,就是普通的袈裟,和尚们平时也是不会穿的。佛学认知者都知道,只有在大型佛会和法事中和尚们才会穿这种东西。现在我们看到唐僧头戴毗卢帽,身穿袈裟的大法师形象都是来自于戏曲的最初创作,因为文学作品转化为视觉效果是需要人物形象设定的,而且要尽可能的唯美,所以现在这种“唐僧”造型都是因为戏曲的上百年“约定俗成”流传下来的。原作中第三十六回 心猿正处诸缘伏,劈破傍门见月明中有云:那三藏光着一个头,穿一领二十五条达摩衣,足下登一双拖泥带水的达公鞋,斜倚在那后门首。说的虽然狼狈,可见唐僧是个游脚僧样子无疑。就是在一种非常普通的情况场合下,也顶多是戴一顶普通佛帽再穿一身普通的僧衣而已。至于这种最符合唐僧根本形象特点的造型,就只有在连环画“女儿国”中有过看到而已。

(钱笑呆所绘《女儿国》中的唐僧,普通僧衣僧帽,基本符合唐僧白净微胖的设定。)

(聂远的唐僧,衣服基本还行,但是外形太清瘦刚毅了些...)

二 孙悟空真解

孙悟空是“西游记”作品的主角毋庸置疑。我们看到的各种孙悟空造型可说不下百种,但是人们依然在凭着自己的好恶在不断演变着猴子的造型,我甚至还见到过“金刚猩猩”的悟空造型!可是我们必须公正公平的去发掘吴老最初的孙悟空样貌特征。仙胎孕育的石猴在当上了猴王之后改名“美猴王”。大家来看这个“美”可不是谁都可以“自认”的,也只有采日月之精华,天地之灵气合成的“仙胎神种”才能孕育出美貌的样子。虽然是只猴,但绝对是个英俊潇洒的猴,绝对是一个超级的“猴帅哥”。可是再美的猴用人的标准去衡量,他也只能是个丑陋的“人”。第二回 悟彻菩提真妙理,断魔归本合元神中有云:祖师道:“你虽然像人,却比人少腮。”原来那猴子孤拐面,凹脸尖嘴。又云:那魔王见了,笑道:“你身不满四尺,年不过三旬,手内又无兵器,怎么大胆猖狂,要寻我见甚高下?”第四十四回 法身无运逢车力,心正妖邪度脊关中有云:磕额金睛幌亮,圆头毛脸无腮,咨牙尖嘴性情乖,貌似雷公古怪。全书多次提到孙悟空的相貌举止,在此不再赘述,可以说明的是孙悟空猴样无二,做为精怪,他应当是在努力的模仿着人的样子。这里提到的身不满四尺,年不过三旬需要说明一下。古代的尺子比现在的尺子度量要短,就是按现在的尺子计算,四尺也不过一米三三而已,抛开妖怪故意嘲笑夸张的口吻不说,老孙也绝对是一个“娇小玲珑”的身材,在我们现在人眼中一个十来岁孩子的形架而已。另外,到底是个仙胎,就是与众不同。在闹天宫之前,阎王就算出他该寿三百四十二岁,可在那魔王眼中仍是个年不过三旬的汉子,也就是说二十几岁的青壮年。更况且这猴子在后来闹天宫时,前后吃了上百个蟠桃,偷了不下几百颗金丹,早就可以说与天地同寿,日月同辉了,到后来那万年人参果,不过吃了一两个凑凑趣而已。可想而知孙猴子外在精气神有多高,那可真不好形容,反正就是个“精干”。自打老孙跟了唐僧作了和尚,在腰间围了块虎皮,头上配了金箍,这两样就成了孙悟空最标准的装饰了。孙悟空又叫孙行者,在僧众之中行者的外貌特征是很明显的,就是头上有个戒箍,披散着头发。我们都知道唐僧为孙悟空装金箍时是用一顶花帽托化变的,骗的老孙戴在头上,就再也拿不下来了。那么行者的身份是符合了,可是就不应该再有帽子戴着了,而且书中每一次同妖怪赌斗砍头时,对方的刀剑也都是砍在“光”头上。至于有些形象不是戴着“佛帽”,就是六棱壮帽,其实都是不符合他“行者”身份的。所以孙悟空的形象应当是“六小龄童”在高老庄收八戒和三打白骨精时的那身打扮最为贴近原著。而且细心的观众可以看出80年代“西游记”拍摄时六小龄童戴的面具换了好几套,每换一套就比原来变的更为清秀漂亮一些(90年代续集不算,那样子不能同日而语)。到最后本来的“红脸灰毛”都变成了“白脸金毛”,虽然是越来越好看,可在我看来还是最初的造型更符合猴样,也更形象一些。

(相较而言,这集六小龄童在最初的外貌以及装束上还算基本吻合原著一些,但是也有一定差异..)

我习惯于从画作中寻找人物造型的定性,于是我翻看了一些资料及全套《西游记》连环画。林林总总,还真有画的好的,且令我无比喜欢和激动。比如“连环洞”“真假孙悟空”“智战三魔”“灵山参佛祖”等,可是他们个个头戴六棱壮帽,扎巾敛袖,一付草莽英雄的样子,没有一个符合吴老对“孙悟空”的设定。这又是戏曲在塑造人物时造成的后果,这种“约定俗成”已延续百年,且左右了后代艺术工作者,实难以还“行者”一个真实。虽然现在我十分喜欢那几种画作风格,但是也不能抛开自已“追根溯源”的本意。思来想去孙悟空的形象真解也只有下在80年代“六小龄童”在三打白骨精的“孙悟空”造型上还合适一些。

(这是试拍除妖乌鸡国中的造型,虽然外形更粗糙一些,但平心而论这份野性其实更加符合原著一些...)

三 猪八戒真解

猪八戒在这部小说中其实是一个相当大的亮点。许多人在了解“西游记”故事时,首先记住的往往不是孙悟空反而是猪八戒。当然这句话可能有失偏颇,我是以我自己的经历从而认定的。幼年时我初次接触“西游记”最先看到的是“高老庄”这本连环画,当时那个猪首人身的怪物便牢牢的抓住了我的心。到二十几年后,我六岁的女儿在看动画片时,最先记住的依然是猪八戒。现在我儿子两岁半,什么事也不懂,电视的演播让他最先记住的仍是猪八戒,话也说不准却吵着让我打开电视要看“八八戒”(并非错字或重复)。这说明什么?说明猪八戒的形象刻画塑造的相当好,颇有“配角抢戏”的味道。当然这是综合认定的,因为太严肃正统的正面形象未必都使人人叫好,反而一两个诙谐、有趣的小人物却很出彩。吴老在小说中对猪八戒这种可笑、可爱、以及性格中的许多弱点刻画塑造的相当到位,也十分贴近于普通人性,而且继之后出现的各种艺术造型也是十分成功的,让人可以过目不忘。

(高老庄连环画内页形象设定,猪八戒长嘴大耳身型粗夯...)

现在一般猪八戒的介定均是个“家猪”的形象,可是翻看原著才发现这也是个误导。首先,第八回 我佛造经传极乐,观音奉旨上长安中有云:卷脏莲蓬吊搭嘴,耳如蒲扇显金睛。獠牙锋利如钢锉,长嘴张开似火盆。又云:观音按下云头,前来问道:“你是那里成精的野猪,何方作怪的野彘 ,敢在此间挡我?”再云:玉帝把我打了两千锤,贬下尘凡。一灵真性,竟来夺舍投胎,不期错了道路,投在个母猪胎里,变得这般模样。是我咬杀母猪,可死群彘 ,在此处占了山场,吃人度日。而且全书许多地方都说八戒黑脸短毛,长喙大耳,脑后鬓长…… 这些内容比较详尽的说明了八戒的外貌特征,可见他是只“野猪”无疑。纵观全书多处对于妖精的外貌描写,他的形貌也是其中比较凶恶的,甚至有过之而无不及。而且他投错胎后凶残的杀害了“娘亲”,并杀害了“兄弟姐妹”及其他的同类,这才占了这片属于“野猪群落”的山场,吃起人来。并且他的大长嘴还时常做为一种使力工具,如用嘴拱出个草窝睡一睡,把三清神像拱下供桌,拱个土坑埋葬被孙猴子打死的强盗,变个大猪拱开八百里稀柿同…… 现在许多艺术工作者把猪八戒定型为“家猪”的样子,脸白了,嘴短了,虽然是俊多了,可是与原著却相去甚远了。当然这里面也有外型设计时无法揄越的困难,耳朵还好说,那长嘴实在难搞掂,综合下来,我们才看到几部不同影视剧中猪八戒的样子。而这一点上戏曲舞台却又“约定俗成”的很好,一直保持着“长嘴大耳黑面的野猪样子”。但是那个脸壳确实很假,使人缺少认同感,所以今后的艺术工作者希望可以攻克八戒长嘴这道难关,也还“八戒”一个真实。

另外书中一直说八戒身材粗夯,有把子力气,可见肚大肠圆身材高大不假,而且细心的读者可以看出全书至“通天河”为止,书的近一半内容大都是讲老猪挑担。就是后来西天如来封证功果时也说他“保圣僧在路,却又有顽心,色心未泯,因挑担有功,加升汝职正果,做净坛使者。”可见一路上辛苦挑担这活多是老猪之功。(关于沙僧另有一言)

还有关于八戒身上的服饰,书中一直说他穿一件皂锦直裰,在此我们不再过多的论述。而且原本他头上也是无帽的,那帽子是戏曲在创造“猪八戒”时,为了掩饰长嘴大壳及蒲扇假耳的连接,才有意设计的这么一种装饰。这在电视剧中也同样有所体现,都是为了掩饰“有可能的穿帮”,不过为他安上个帽子整体形象显然是顺眼的多了。现在综合来看只有在《西游记》连环画“高老庄”中的“猪八戒”样子最贴近于原著,尤其是连环画的封面----那个被孙悟空捆着侧身跪着的八戒再形象不过了。

(实则猪八戒是头黑色野猪,不是白色家猪,目前这个形象基本吻合...)

四 沙僧真解

沙僧在人们心目中是一个忠厚诚实默默无闻的取经跟班者。似乎平凡的没有一丝声响,只在流沙河张狂了一阵;“黑水河”施了一番勇力;“真假孙悟空”上了一趟花果山;也算英雄了一把,再就没什么可圈可点的作为了。但是红花还需绿叶扶,他们露脸的时候,坚守行李马匹,照顾师傅的生活起居却都是老沙在做,所以说缺一不可,只不过职份不同罢了。然而也就是这份沉寂的作为,却让沙僧在师徒四众的形象中成为与原著反差最大的一位。

同是在第八回中,沙和尚首次露面书中写道:他生的青不青,黑不黑,晦气色脸;长不长,短不短,赤脚筋躯。眼光闪烁,好似灶底双灯,口角丫叉,就如屠家火钵。獠牙撑剑刃,红发乱蓬松。一声叱咤如雷吼,两脚奔波似滚风。请看一看这相貌怕也不怕?而且我们知道,西天路上唐僧带着的三个徒弟走到哪都吓的人够呛,都说他们是妖精。可确实也就是嘛!一个猴精,一个猪精,一个夜叉。“夜叉”这个词是自始至终用来评价沙僧外貌的。想一想动画片“哪吒闹海”中的巡海夜叉,再不然看一看庙里塑的一些小鬼,都有异曲同工之处。当然沙僧总不至于长一个“鬼头”,毕竟是一个卷帘大将临凡呀!所以经考证,他应当是和现在寺庙山门内的四大天王模样相近。古代人在形容心目中的英豪时,一个是脸的颜色不同,二是头发胡须有异,三就是身躯狰狞。这也是一种夸张,及一种渲染方式。(戏曲中形态各异的大胡子花脸就是这种认识的一种具体表现。)几百年前吴老就是这样的一种认识,更况且他创造的是神化故事,那想象可如“天马行空”般自由,他那个时代迷信色彩充满整个社会,见的鬼神塑像也是举不胜举啊!所以一个恶神的形像很容易在脑海里定格。

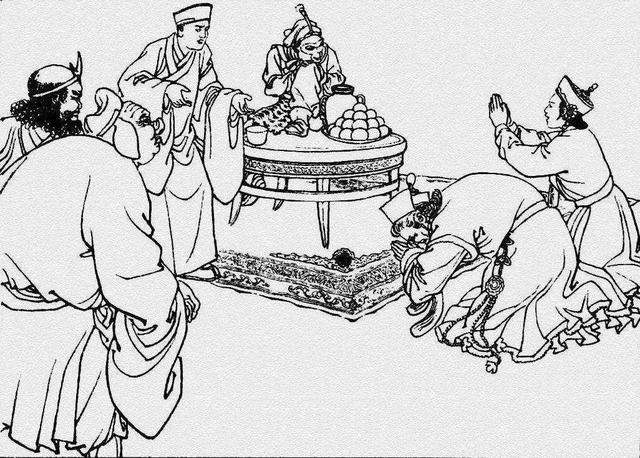

还有我们都知道,沙僧也叫沙和尚。书中第二十二回 八戒大战流沙河,木叉奉法收悟净中有云:三藏见他行礼,真像个和尚家风,故又叫他做沙和尚。我们都知道和尚和行者从外表上是有区别的,和尚是光头,而行者是散发且头戴戒箍。可是为什么我们现在看到的沙僧就成了一个“行者”呢?这就又要揭戏曲的老底了。水浒传中的鲁智深本来也是和尚,但在“野猪林”这出戏中为了形像上的好看,变身成了行者的样子;西厢记中那寺里跑出去搬救兵的和尚,也成了行者模样;包括现在我们讲的沙僧也是这样变身的。我翻看了一些早期绣像版的《西游记》原著,至少看到三种不同的沙僧造型,其中最粗糙的那个绣像中,师徒四人都还保有吴承恩设定的最初的原貌。说不清是什么时代的东西,但一眼就可以看出画作中体现的长久历史感觉,沙僧在这里面也还是个普通和尚的样子,只是样子狰狞一些,而且手中那杆“降妖宝杖”也同我们现在认识的大相径庭。

原作中第二十二回有云:八戒“举钯”架住道:“你是个什么哭丧杖,叫你祖宗看杖。”又云:我这宝杖原来名誉大,本是月里梭罗派。吴刚伐下一枝来,鲁班制造工夫盖。里边一条金趁心,外边万道珠丝结。名称宝杖善降妖,永镇灵宵能伏怪。这说明宝杖就是一支类似棍棒模样的杆杖而已。而现在我们看到的却是一个“月牙铲杖”,我真不知道古代是不是真有这么一种佛家器械?据我所知,就是水浒鲁智深用的那根杖,原本也就是支铁杆杖而已。关于这点实难再找资料进行考证,但可以说明的是沙僧用的绝非我们现在看到的这种“月牙铲杖”。或许在戏曲创作时,沙僧和鲁智深本来就是互相借鉴的吧!

另外《西游记》原著中是从第五十一回才开始描写沙僧担着行李,这之前一直都是猪八戒在担着。大概吴老在这个时候也感觉出沙僧的人物塑造有些轻飘、苍白、有点摆过场,所以只好付于其一付重担还将就说的过去。但是到了后来如来封证功果时,却又与沙僧这样的评价“幸皈吾教,诚敬迦持,保护圣僧,登山牵马有功,加升大职正果,为金身罗汉。”这是原作中非常矛盾不严谨的地方,在此也不好深究。综上所述,我们看到了一个“满脸大胡子、浓眉大眼、相貌堂堂、雄壮威武”的“行者”沙僧,他手持一柄“月牙铲杖”,肩挑取经的行李。可其实却是个与原著完全不甚靠谱的人物!现如今叫我找出最贴近于原著的沙僧来,我只好把那个粗糙的也不知是什么历史时代留下来的绣像拿来凑一下,因为遍寻资料及画作再无一个合适的了。

(没办法,实在找不到最相似的那款,当然就是找到,也是一个普通不能再普通的大和尚样子,手里就根棍子。)

(这个倒是黑不黑蓝不蓝的晦气脸,可胡子又不是红色的?)

(这个倒是红色胡子,可脸色却又不够晦气,但这款要是一直延续下去,还相对吻合很多...可惜啊!没有...)

师徒四人的形象追根塑源终于完成了,但是如同我前面提到过的一样,大众已认可,并已成定局的师徒四人形象是符合审美标准的,只不过细节上可能有或多或少的差异,但并不影响整体大局。而且吴老在几百年前的审美感觉和认识,同我们现在显然是有相当差距的,我们只是研讨了一下他的本意,发掘了一下西游记人物的基本特点而已。洋洋洒洒千言字,只愿读者自思量,能说一句“有趣”或者“费心”我愿足矣!

,