康德在1795年发表《论永久和平》,当时德国的哲学家除了菲希特以外没有人认真对待它。“和平”的议题不是当时的主流。之后的两百年里,在民族国家兴起以及资本帝国主义活动的激荡之下,发生两次世界大战。相伴而起的,有各类国际和平组织。有关和平问题的哲学思考也在这样的现实经验与前瞻需求之间纷纷展开。近代哲学思想里有很大的部分在歌颂战争。在那里,战争不是必要之恶,它的目的也不是为了和平——停滞,战争本身就是人类进步的一部分。为说明这样的背景,本文将首先描述近代思想家对战争的肯定以及相关的现象,接着检视康德从启蒙思想与法律概念里提出怎么样的和平构想,并陈述它对后世的影响。最后再检视绍续启蒙思想的德国法兰克福学派理论,说明语言行为理论如何把和平问题包含其中,以及它替我们开启了怎么样的视野与实践的可能性。本文以这样的哲学史回顾来了解何谓“和平”。

一、从黑格尔到卡尔·司密特

“奋斗、吃苦、牺牲”被揭橥为比“幸福”更值得追求的价值,它们是作为一个有德行风范的人的基本条件,更是一个堂堂正正国民不可或缺的品德。黑格尔视战争为人类族群净化道德、发展自由的必要作为。一个国家的文化、艺术、哲学、宗教、风俗需要国家武力来保护,让它们得以深化及开展。它们提升了之后,再以其凝聚形成的民族精神回转过来影响这个国家的力量,扩大它的自由。世界史就是世界各个民族的精神透过战争的一个辩证发展过程。在黑格尔看来,是因为有战争才使得人类精神进展的脚步不至于沉陷在历史的泥沼中。中国历史在黑格尔的历史哲学里,扮演着世界精神发展领头的角色,是他心中的世界史精神的开端。它最先成立帝国,但这个大一统的帝国,在他的论述里,代表的是最局限的、帝王个人的自由,也代表各个族群精神长期的停滞。国际联盟组织的构想——比他年长四十岁的康德提出的法律政治构想——对他而言,也只会落入大一统的局面,各个国家的民族精神都将失去发展的潜力,历史将失去辩证发展的力量。

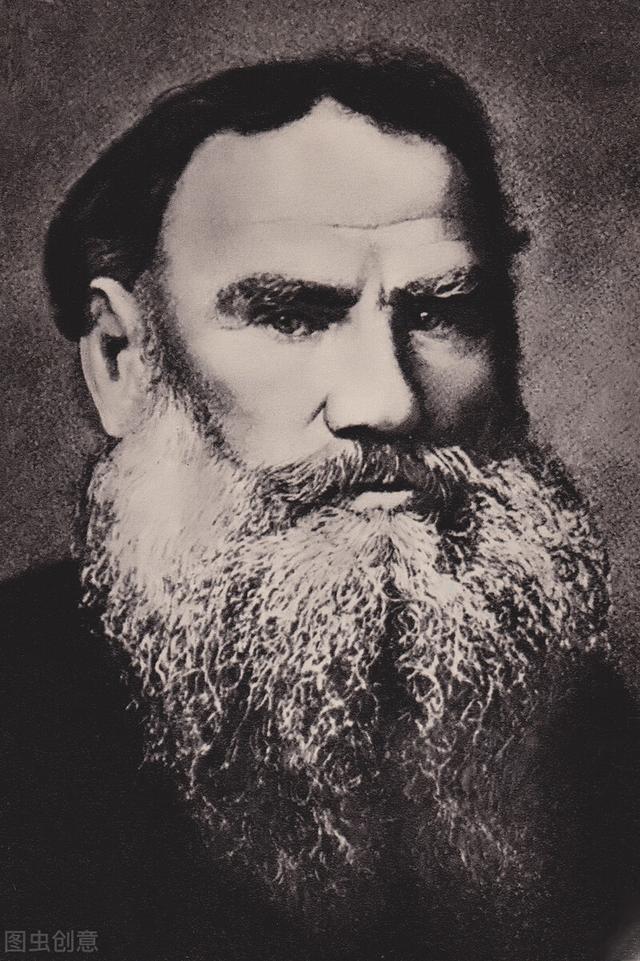

黑格尔。

十九世纪浪漫思潮下德国的唯心主义里充满了对战争的歌颂。同样的,十九世纪下半叶依附于自然科学而兴起于英美的社会达尔文主义,也把战争视为求生存的必要手段。有异于唯心主义追求世界精神的提升,社会达尔文主义者视战争是天择手段,是“适者”走向文明的过程,它强调生存条件及物质富足。前者是配合着欧洲民族国家兴起的思潮,后者依附于海外殖民活动与工业化的背景上。两者都从演化或世界史的长时间角度肯定战争。

十九世纪欧洲规范战争的国际法,不论是1864年签订的日内瓦公约,或是之后的布鲁塞尔会议,还是该世纪末签订的海牙和平会议,这些国际法背后的法理基本上都肯定战争,承认它是说得过去的、处理国际间争端的方式。国际法的内容因此都只规范交战时的作为:对待战俘的方式、管理占领区的方式、文化遗产的处置方式、哪些武器禁用(如毒气)、间谍的活动范围、投降的方式与停战协议如何订定等。这些国际法里所谓的战争罪犯,指的是那些具体违反交战规则的人。至于开启战争的行为,则不在审判的范围内。近代国际法庭里唯一的例外——从法律上判出“破坏和平罪行”以及“违反普遍的人性价值”的判决——应该是二战之后在德国纽伦堡临时成立的国际法庭所做的判决。纽伦堡临时法庭这样的判决显然已经超出传统国际法的法理。也因为如此,这个判决具有争议性,不断被法哲学界讨论。

最引人注目的批评无疑是出自卡尔·司密特(1883–1976)的论述。这位承续黑格尔哲学的法律政治理论家,针对第一点所谓的“破坏和平”指出有主动启战与被动应战的差别:在开第一枪之前,交战国双边政治理念的差异,以及双方冲突的结构性的发展,这些战争真正的原因,不是“启战”以及“保卫战”这类单纯的概念可以说明的。针对第二点“违反普遍的人性价值”,他更直指根本,拒不承认人存在的本质是它普遍的人性价值。他认为人存在的本质是它的政治性,个人如此,一个民族也如此。它的政治性显示在它有多少认出敌人的能力,以及它有多强烈认出敌人的意志。人的存在里,最基本的是“友”与“敌”的意识。反过来说,人也只有在当它作为一个国家国民的时候,受到它的国家宪法保护的时候,才有其基本的权利与价值。因此作为一个人能够拥有的,是公民权而不是普遍的人权。凡是使用“人性普遍价值”这样的概念,他认为就是欺骗。凡是声称为了伸张“人性尊严”,进行“人道介入”,他认为那才是真正开启战争、扩大战争的作为。因为若以“人道”为旗帜,那就是要拯救普遍的人性,并且把交战的对手视为人类的公敌,或视为非人。在这样的旗帜下,正可以合理地以处理非人的方式把战争无限的展开及扩大。道德化的、所谓的“正义之战”对他而言也是应该扬弃的概念。真正有实际人道意义的是接受战争进而规范战间行为的国际法。

黑格尔以及社会达尔文理论开山的贺伯特·史宾塞,因为时代的限制,没有经历二十世纪的后半叶里冷战的对峙,以及全球性核战一触即发的冲突边缘,也没有经历爱因斯坦与萧伯纳等人1975 年齐聚瑞典斯德哥尔摩,为了人类免于灭绝所做的呼吁及当时上亿世人的响应。战争,到了此时有了完全不同的质与量。对黑格尔与史宾赛而言,此时的战争应该成了讽刺。因为全面的核战已经不再能提供人类文明或世界史发展的动力。正好相反,战争或和平已经关系着人类整体的存亡。

如何将战争局限在一定范围里,这是冷战前后政治哲学家的一个课题,尤其是承续黑格尔思想的学者。一般而言,他们强调战争应该只是双方政治理念——尤其是双方对具体国际秩序看法——之间的冲突。冲突发展到无法规范时,战争是建立新秩序的手段。战后,交战双方必须再以相互尊重主权的方式,配合新的秩序,签订合约。新的秩序是实然,相关的国际法及签订的合约是建立在这个实然上的应然。卡尔·司密特说,只有从道德上不预设贬斥战争的态度,才能正视它的本质,进而将它局限在一定的范围里。

1883年出生的卡尔·司密特活了93岁。他能从法律与政治哲学的角度评论亲身经历的第一次世界大战、其后的凡尔赛和约,以及日内瓦国际联盟的缘起及瓦解;然后,他还能再评论亲身经历的第二次世界大战,以及其后的各项审判、和约及联合国的成立与运作,最后甚至思考冷战的问题。他的法律与政治理论,曾被希特勒的第三帝国引用,充满争议性。但是,在二战之后,欧洲各个国家的政治理论家仍然在他的法政哲学里寻找基础。根据维基百科的叙述,当代新马克斯学者,以及美国写“文明的冲突”的珊缪尔·亨廷顿也都承续着卡尔·司密特的思想。从这样的角度来看,卡尔·司密特承先启后,在欧美政治思想界凝聚出一个黑格尔以降的清楚阵营。这个阵营的壁垒针对着欧洲启蒙思想,针对它所揭橥的人性尊严的普世价值、针对它对人的理性信仰所衍生出的和平思想与组织。而这些和平思想与和平组织的一个源头,无疑是启蒙之子——康德。

二、康德的“论永久和平”及它的影响与局限

康德在1795年发表“论永久和平”。永久和平是康德的理想,他用法学理论来充实它,使它不至于沦为只是一个梦想。启蒙时代里的和平思想经由他的法律建构,得到一个具体可行的轮廓。他的构想历经十九世纪的民族国家建国运动以及激烈的殖民冲突,终于在第一次世界大战后,在美国总统威尔逊主导之下,落实在国际政治组织上。日内瓦成立的国际联盟反映着“论永久和平”里的构想。在第二次世界大战之后,他提出的永久和平的做法,更在联合国的宣言、成立的机构以及政策上得到具体及补强的形态。“论永久和平”对世界和平运动的影响正是哲学家对现实世界影响的众多范例之一。

康德。

在“论永久和平”里,康德把追求和平的作为分成消极与积极两个部分。消极的作为是要求主政者马上放下能引发及扩大战争的事;积极作为是要求建构新的法治组织。

消极作为里要放下的事包括:秘密备战、收买邻国、干涉邻国内政、募兵以及不道德的战争手段。很明显,这些要求完全是启蒙精神的延伸,它们背后的原则是信息的公开、个体自主性的尊重以及理性的运用。在这些要求里,军事的预算要公开,外交的政策要公开,以便接受理性公意的检视。同时,不可以用薪饷招募士兵组织军队,因为这是把人当成工具最具体的范例,它与干涉邻国内政一样,是对个体自主性的侵犯。但是,即使做到这些要求,战争还是潜在存在于国与国之间,这样的状态也只能视之为休战的状态,所以上述的作为只能称之为追求和平的消极作为。康德也接受战争的事实,因此他在消极作为的要求里提出交战时不得有毁灭性的做法以及凌辱的行为,目的是使休战状态或暂时的和平能顺利展开。

积极的作为有三项,依次是:一、建立共和国及国家法律;二、建立国际法规范下的秩序;三、建立世界公民的秩序。关于第一点:它所称的共和国指的是民主宪政的国家,即立法与行政区分开来的国家。在共和国里,理性的公意是法律的根源,它将取代专制君主个人意志下的法律。对他而言,即使专制君主是开明的,并且以全民的福祉着眼,所订的法律仍然不是正义的。一如约翰·饶尔两百年后阐释的,康德相信正义的实质是在程序上,而不是在内容里——如后来功利主义者所着重。建立了共和国、有了正义的法律,就代表人们脱离了人与人争的自然状态,有了国内的和平。同时,因为战争不再由君主一人决定,共和国国民的公意也会降低国际间战争的可能性。关于第二点:共和国与共和国之间签订的合约,规范彼此战争与和平的行为,国家必须遵守国际合约的规范。关于第三点:这是霍布斯、洛克、鲁索等前人都没有处理到过的。康德构想里最具创新性的世界公民秩序的状态是:每个自由参加结盟的国家在“常设的国会”(康德的用语)里,不断地处理彼此间的问题及冲突,政治程序将取代战争。有了各个国家之上的“常设的国会”,第二阶段的国际间的合约都可以废除了。

从康德到现在的两百多年里,世界变化很多。自从民族国家纷纷成立后,许多国家实行征兵制,将兵役订为男性国民的义务。在民族主义意识形态鼓动下,甚至全民皆兵。在康德所处的专制帝王时代欧洲普遍实行的募兵制之后,居然有征兵制代之而起,而征兵制使国家之间的对立更为彻底,这些发展当然非康德所能预料得到。他对募兵制的批判,强调不可以把人当工具,因此也只剩下启蒙思想史上的意义。他在“论永久和平”里对商业寄予厚望,认为商务之间的互惠与纠结成网,会使得国际和平得到保障。在他所处的神圣罗马帝国里,有百余个邦国(他居于普鲁士邦),商务的往来确实有助于邦国间的相互依赖与和平。但是,后来工业资本主义兴起后,国内阶级的社会对立,以及海外殖民剥削更为激烈,这些商业发展带来的威胁也远超出他的历史经验。列宁以降,无产阶级的和平主义运动,长期以来无法与代表启蒙的市民阶级的和平运动合流,说它虚伪、感情用事,彼此相互对立,其来有自。这当然也是康德无法预料得到的。第一次世界大战后,在美国总统威尔逊倡议下在1920年成立了国际联盟,这是康德所谓的“常设的国会”。各个国家,如康德理论里所构想的,它们自由加入这个人类历史上第一个讨论与协调国际事务的国际联盟。但是,不出几年,几个侵略邻国的行为,经过国际联盟调查确定后,却无法加以制裁。德国、日本、意大利、西班牙等这些国家索性相继退出国际联盟。康德在世界公民秩序论述里,没有建构制裁的机制,他只表达信任那些参加联盟的共和国会有道德精神,并诉诸共和国自发的纯粹实践理性。他没法预见他的和平理论在实际运作上的弱点。

“论永久和平”之后两百年,世界的局势大不相同,然而即使今天在讨论和平的哲学问题时,康德的构想仍然提供人们无限的启发。启蒙精神里所强调的人的自主性及理性,至今仍然是和平论述的基础。

三、法兰克福学派:和平在对现实批判的过程里

德国法兰克福学派承续启蒙思想,特别是延伸了康德对舆论的论述。舆论是康德心中共和国里人们以个人身份理性地交换意见的总称。它在共和国里一方面监督行政,另一方面与代表民意的立法机构——议会——互动。议会综合及具体化他们的看法,完成正义程序下的法律。当时的舆论场所不外是证券交易所,酒店沙龙,以及少量的出版品。两百年后的今天,舆论已经呈现出完全不同的样貌。舆论早已跳出了人与人亲自会面实体场所的局限,也超出了国界及区域,成了世界性形上的现象。早在上个世纪六十年代越战时,学界、艺术音乐界、新闻界就展现出全球性的舆论。近二十年两次波斯湾战争,因为计算机网络的发展,更让人经历到全球性讯息及意见交织的现象。新闻媒体的信息来源除了有传统的记者、网民之外,更有为了政治透明化与行政正义而设置的揭密/揭弊网络平台,媒体分析及论述因此有更多的深度与广度。同时,现今全球也已形成许多专题性的舆论及活动组织,如绿色和平组织、国际特赦组织、气候高峰会议等。

法兰克福学派关心的是舆论背后的结构。舆论的面貌改变了,而且还在不断改变中,它出于理性、基于自由以及显示正义的本质,也因此更需关怀。法兰克福学派关心舆论里的信息意见是否被垄断及操弄。他们从语言行为理论发展出“理想的言谈情境”,用来作为审察意见表达公平与否的判准,并且为社会正义提供批判及导向的功能。

“理想的言谈情境”指的是参与说话的人:把言谈的对方当成有自主性以及具有理性的人来对待;双方说话的机会均等;在没有威权压力下说话。理想言谈情境的这三点,看似简单,但是在现实社会里很难实现。经济的力量可以掌握媒体,制造出意见表达机会的不均等;发言长短的不公平,会构成了舆论不等边的扭曲图样;而使用欺骗的语言以及有特殊目的的语言这种普遍的现象,是没有把对方当成理性交谈的主体。无所不在的人际主从关系与宰制关系更会随时渗入人与人言语的交换中。“理想的言谈情境”只是理想,是理论,是用来针砭现实的准则。然而,它是社会朝向正义发展不可或缺的规范性的理念。康德有一次用类似《圣经新约》的口气讲到和平,他的宝训是:“摒除一切,朝望纯粹实践理性的王国以及它的正义,那么你们永久和平的目标就会降临了。”对法兰克福学派而言,利用“理想的言谈情境”的准则,不断地进行对国际现实的批判就是“朝望纯粹实践理性的王国”。

法兰克福学派的哈伯马斯在纪念康德“论永久和平”发表两百周年时,延伸康德的思路,从当代的角度提出对联合国组织改进的看法。联合国组织一方面是人类和平理想最伟大的具形,另一方面又是国际强权角逐的竞技场。哈伯马斯所做的是,用“理想的言谈情境”的准则针砭联合国组织的现况。哈伯马斯认为,安全理事会常任理事国的否决权,是公意对权力的屈服,因此建议将其修改为三分之二多数决定。国际法庭缺乏制裁力,正义无法就非武力的程序得到伸张,因而必须赋予制裁权。然而,哈伯马斯对联合国修改组织建议里最有创意的,无疑是他对联合国大会本身的批判。

联合国大会如同一个国家的国会,它是衔接全球舆论与联合国决议的机构。这个人类和平最高组织的大会,它以主权国家为单位组成。从言谈机会均等的准则而言,它的疏漏显而易见。从各个国家国会的范例来看,联合国大会类似美国的参议院、德国的联邦上议院。哈伯马斯认为,联合国亟需一个类似众议院的组织,它的会员应该是更接近舆论的区域代表及专业代表,目前以国家主权为基础组成的大会,应该将它的权力下放给另外成立的众议院。哈伯马斯认为,在全球化跨国企业的趋势里,国家主权早已显示出它的变化,国家力量大小与其承受冲击的程度大不相同。全球有30 个跨国企业年度营收大过90 个国家的生产毛额,世界经济的活动对大多数国家形成巨大的挑战。全球贫穷、气候、移民等问题早已超出国家主权所能掌握。舆论内容与国家主权范围有相重叠及不重叠之处。而且欧盟的整合过程中有例在先,议会的代表直接由欧洲各个区域里的选民直接选出,而不是由国家派遣。联合国若成立众议院,它的代表一方面将能更接近舆论的源头,更接近均等的说话机会,同时也将使代表的发言更为多元,更接近“在没有威权之下发言”的理想情境。可以想见,在联合国的众议院里,人口众多幅原广大的国家可以有充分的代表提出议题塑造意见,也更接近正义原则。哈伯马斯纪念康德“论永久和平”两百周年的方式很有建设性,正义的精神灌注在“理想的言谈情境”中。如同康德一样,作为思想家,他们不只是加入以哲学诠释世界的行列,而是提出做法,要去改变世界。

结语

世界人口数在十六世纪以前,因为饥荒、瘟疫、战争等因素,时有起伏,但总数在图表上一直维持着波浪状的形态。世界人口的持续直线的上升是近现代的现象。人口成长不断,而世界的资源有限,这个趋势里潜藏着无限未来冲突的因素。约束交战行为的战争国际法,就现实而言不可或缺,伸张正义的国际法庭显然也需要有具体的制裁力。同时,更重要的事实是:十七世纪以来启蒙思想强调人的自主性与理性,如今它在民主制度的扩张下,已成为世界政治文化里重要的部分。法兰克福学派从语言行为理论发展出的社会批判的准则也是这个政治文化里的一部分。在充满潜在冲突的现实里,这些准则是一个可资依循以及可以实践的和平理论。

,