严格意义上来说,如果在书法史上承认“大篆”这个概念,那么,秦以前的秦系书法,才算真正的“大篆”。因为我们思想概念上的“大篆”,实际上是相对于秦“小篆”,进而“派生”出来的书体。

要说秦秋战国时期的秦系书法,就不得不从周宣王说起。

周宣王中兴国政,励精图治,做了一件文化上最重要的工作,就是以《史籀篇》统一了全国文字,这种文字,实际上是西周晚期全国统一的文字。

“幽王暴政”,最终导致了平王东迁,东周开始,自春秋之后,全国的文字就分为两大类:一类是秦国以外的东土文字,这类文字及其书法,在上一篇我们已经说完。这一篇,我们说秦系文字,说这个纯正的“大篆”书法中的金文,《石鼓文》,下篇专门说。

周宣王以《史籀篇》统一全国文字之后,到春秋战国后,因为地理(东土六国实际上是平原,而秦国是丘陵和高原,二者以山间关隘相隔,是以秦向东发展是居高临下的,而六国攻秦全部都是仰攻。)和政治上的原因,只有秦系文字始终以《史籀篇》字书为基础,这保证了周秦文字稳定、连续的发展 ,加上最终秦始皇统一中国,实际上一直到现代,我们所研习的文字和书法,都带有秦系文化属性。

(春秋占国主要诸侯国全景形势图)

东南各国文字脱离《史籀篇》和秦文字属守《史籀篇》,都是春秋以后政治军事、思想文化的客观情势造成的,是历史的必然。(321页)

于是我们又不得不说秦人。

最初的秦人与戎狄杂处,正是因为这个原因,彪悍是秦人骨子里的东西,并非后期商鞅强权政治所滋养出来的。后来,秦人放弃了游牧生活,转而接受周文化,这才开始了它的华夏化进程。自秦襄公立国,秦人在周文化的废墟上迅速崛起。

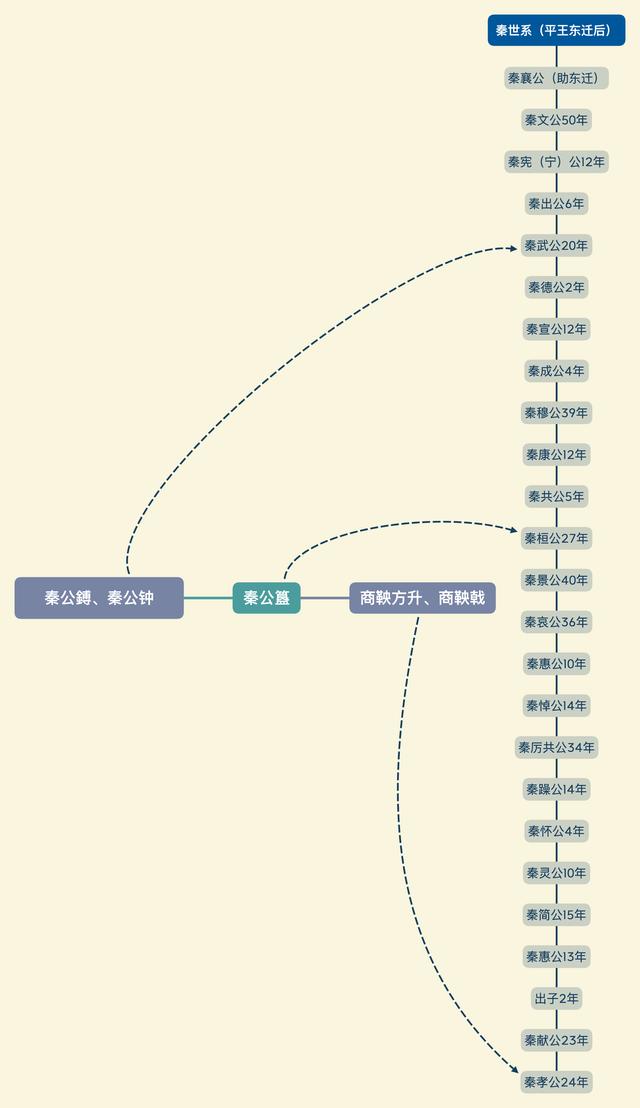

春秋战国时期秦系金文,依下图序顺序学习:

(秦系金文)

先是秦公钟、秦公镈1978年,陕西宝鸡太公庙出土了同铭《秦公钟》八枚,器主人为秦武公,如上图所示,这是春秋早期作器。其中甬钟五枚,就是秦公钟,如图:

(秦公钟)

钟铭零散分布在器物纹饰的空隙中,局部空间相对狭窄,故而行列紧凑、字法则端严整饬。如图:

(秦公钟铭文)

钮钟三枚,就是秦公镈,如图:

(秦公鎛)

秦公镈的铭文各自成篇,居于镈的环形带状部位,空间较为宽松,行列随之疏朗,字法亦流美遒婉,如图:

(秦公鎛铭文)

钟、镈铭文相同,具体如图:

(秦公钟、镈铭文)

从书法角度,二铭文字相较:

钟铭线条略粗,微呈弧曲内敛,笔力较为平实;镈铭线条精纯圆瘦,笔势有些开放,力度也胜于前者。以美感而论,钟铭类于玉箸,气宇轩昂而中含内敛;鎛铭如同铁线,骨胳清健而神彩流溢。(322页)

再说秦公簋《书法史》判定《秦公簋》是秦桓公时作器,这已经是春秋中、晚期了。《秦公簋》样子如图:

铭文如图:

(《秦公簋》铭文拓本)

铭文内容如图:

书中较重要的一点是比较了秦公钟、秦公镈上的铭文与秦公簋的铭文字形。秦公簋的书法特征:

字形方正,笔势拗折,线条坚实强劲,一股郁勃雄悍之气扑面而来,并没有因为强烈的图案变公而影响书写之美。(324页)

实际上,下一篇要说的《石鼓文》,全面继承了《秦公簋》的书法风格,二者的区别是载体材质,一个是“金”,一个是“石”。

最后说商鞅方升《商鞅方升》作于秦孝公十八年,是商鞅变法时下发的标准量器。呈长方形,一侧有中空柄,一侧刻铭三行。样子如图:

(《商鞅方升》)

其铭文如图:

(《商鞅方升》铭文)

需要注意的是,底部的长篇铭文是秦始皇二十六年重新刻制的诏辞,内容与秦诏版相同。所以,《商鞅方升》铭文的重点是侧边刻铭。

关于《商鞅方升》的铭文,作者这段话很中肯,值得深入领会,并明白《商鞅方升》的价值。

铭文刻制略为草率,迹近小篆,线条瘦硬,体势开阔,虽不甚佳,而其书法史意义不容忽视。其一,字形长短阔狭不一,和秦公大墓 石磬刻字的情形有些相似,代表了秦文字与书法发展中的不稳定因素。其二,有些字形尚处于演变之中,与秦代小篆并不相同,如果视之为小篆,是不合适的。其三,字为时文,或许出自《史籀篇》,以此似可想见秦始皇改定小篆前的秦文正体之字形基础。其四,与作于秦孝公十三年 的《商鞅戟》相较,戟铭还要草率一些,但二者面目大体一致,表明刻工虽众,而读写训练的字书只有一种,且非《史籀篇》莫属。(324页)

(【跟着布丁读书法史】之17,部分图片源自网络,版权归原版权方所有)

,