■五代秘色瓷莲花碗,VCG供图

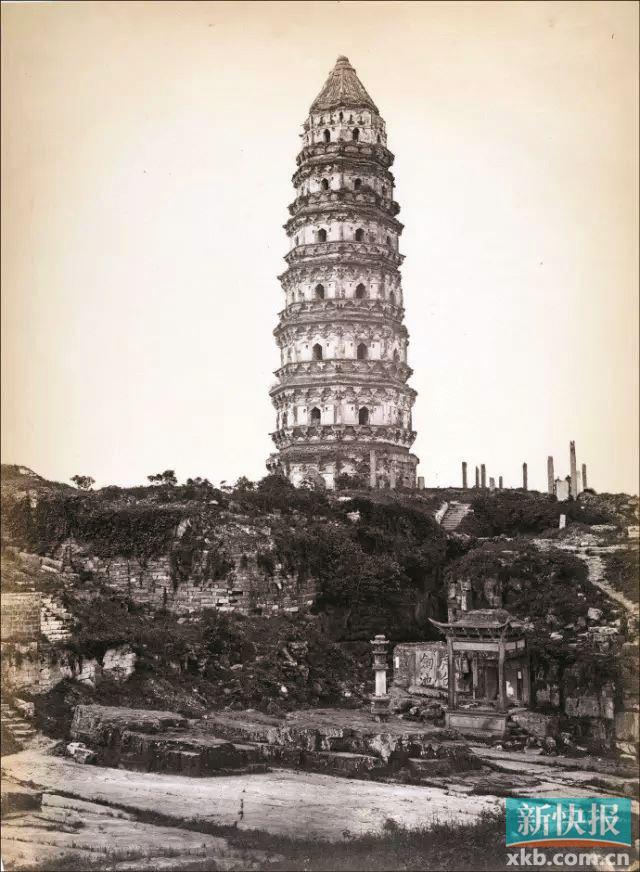

■莲花碗“曾居住地”虎丘塔(图片来自苏州博物馆)

■秘色瓷莲花碗在展厅(图片来自苏州博物馆)

法门寺地宫出土唐代八棱净水秘色瓷瓶。“地宫宝藏——法门寺唐代宫廷文物精粹展”,2021年7月,长沙博物馆。 馆方供图

法门寺物帐碑中关于秘色瓷的记载(图片来自“慈溪发布”)

■收藏周刊记者 潘玮倩

在一片青青竹林前方,我们见到这件镇馆之宝。

8月盛夏,午后骤雨,展厅玻璃幕墙外,竹林蒙上莹亮如钻之水;玻璃幕墙内,这件“秘色瓷莲花碗”,也仿佛,无中生水。

器物是青绿湖水色,灯光下,分明是坚硬瓷器,却随观众视线转移,流淌出潋滟温润水波。也许,这就是传说中的“秘色”魅力。

苏州博物馆,这座被贝聿铭亲切唤作“小女儿”的“作品”,在其西廊主展区,为“五代·秘色瓷莲花碗”开辟了专厅。此时,是江南40℃高温,馆内五湖四海游客熙攘,但,当每个人,看向偌大展厅中这孤立、温润、似蕴含无数故事的矜雅之物,似乎都得到了,刹那沉静安宁。

千百年的不为人知、三十年的默默无闻、一朝骤为天下显的荣宠,她,看起来始终沉静安宁。

借来的火钳 钳出了国宝

虎丘,一座海拔只有35米的“山”,因历代精心营造而名冠吴中。虎丘塔又名云岩寺塔,始建于五代后周显德六年(959年),高约48米,为八角仿木结构楼阁式砖塔,是江南现存唯一始建于五代的多层建筑,也是世界第二斜塔。

1957年,在一次加固虎丘塔地基的文物保护行动中,这个碗被无意间发现,并被一把借来的火钳,分两次“钳”出。

据钱镛先生回忆:“1957年5月25日,在虎丘塔第三层中间十余层砖下发现了紫楠木板,掀开木板,下边是一个小穴,大概一米见方,人不得进。当时我最年轻,于是趴在地下用一把借来的火钳,将文物一件件夹出。第一件被夹出的就是釉面翠色滋润的越窑青瓷莲花碗。”

据苏州博物馆程义先生在其《秘色瓷莲花碗的前世今生》中介绍,当时工作人员用棉布将火钳头部包裹,以便保护文物。非常幸运的是,在钱镛先生的精心呵护下,该碗和盏托有惊无险、完好无损被提取了出来,并送至位于狮子林的文管会库房。

苏博官方这样介绍:“它由碗和盏托两部分组成,碗直口、深腹、圈足;盏托形状如豆,盘口外翻,束腰,圈足外撇。碗身外壁、盏托盘面和圈足均饰重瓣莲花,如浅浮雕状凸起,恰如一朵盛开莲花。从露胎处,可见瓷胎呈灰白色,细腻致密,颗粒均匀纯净。釉色滋润内敛,呈现出玉一般的温润感。”

记者看到,在1957年由苏州市文物保管委员会撰写的《苏州虎丘云岩寺塔发现文物内容简报》中,该碗“仅仅”被称作“连座青瓷莲花碗”。

“地宫”宝物,助其验明真身

发现于虎丘塔第三层“天宫”的这个碗,最初只被唤作“青瓷”碗,后来更名为“秘色瓷”,与数千公里外一个“地宫”有关。

这是广为人知的一次重大发现:1987年,陕西省宝鸡市法门寺地宫,出土了13件瓷器,同时出土的《监送真身时随真身供养道具及金银宝器衣物帐》碑,明确标注有“瓷秘色碗七口内二口银锭,瓷秘色盘子、碟子共六枚”。在法门寺地宫内,连接前室与中室的甬道中,考古人员还发现了一只八棱静水瓶,从质地、釉色上看与地宫内其他“瓷秘色”之物,如出一炉。

这是首次,“秘色”的记载和实物得到确凿对应。在此之前,“秘色瓷”似只存在于文献记载中。

广州南越王博物院“发现越窑——上林湖越窑青瓷展”内容设计史明立,对记者介绍:“‘九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来。’晚唐诗人陆龟蒙的这首《秘色越器》诗,是目前明确提出‘秘色瓷’最早的传世文献。其中明确了烧造秘色瓷的窑址是越窑,以及秘色瓷为青瓷,颜色宛若‘千峰翠色’。”

“现在不少学者认为,秘色瓷是指越窑青瓷中的精品,就是其中质量比较高、胎质细腻、基本满釉、釉色多呈青绿色、釉层纯净的瓷器。”

数百年来,在朝代更迭、物是人非的时光流转中,“秘色瓷”渐渐变成一个传说,谁也不知道它究竟是何颜色,后世宫廷和藏家,也不能确定其所拥有的越窑,是否就是当年“臣庶不得用之”“陶成先得贡吾君”的最顶级瓷器。就连乾隆皇帝,也曾在紫禁城赋诗感叹:“李唐越器人间无,赵宋官窑晨星稀。”那一刻,这位清朝皇帝对唐朝皇帝是羡慕的,也许在他看来,秘色瓷只是一个美丽传说。

直到法门寺地宫“物帐碑”重见天日,这一重要发现,为进一步甄别失传已久的秘色瓷提供了标准器。

“(物帐碑)记录了该13件越窑青瓷为‘秘色瓷’,也就从地下考古发掘反证文献,证明并揭示了千古‘秘色瓷’之谜”,2017年,法门寺秘色瓷考古发现30周年之际,浙江慈溪上林湖后司岙唐五代秘色瓷窑址项目负责人之一沈岳明,在解读故宫秘色瓷特展的一场讲座中,如是说道。

这场特展名为“秘色重光——秘色瓷的考古大发现与再进宫”,它,其实圆了乾隆皇帝200年前的心愿,让他“看到了”李唐越器。而我们的主角“莲花碗”,也在这一年,来到了展厅现场,这是“她”被发现六十年来首次对外巡展,此时,她早已被验明正身,被誉为“目前保存最完好的一件秘色瓷精品”。

莲花碗,被验明为“秘色瓷”正身,时间是在1995年。这年,趁着1987年法门寺地宫惊天发现的“东风”,多部门联合在上海举办了“越窑、秘色瓷讨论会”。程义在文中回忆道:“秘色瓷莲花碗由苏州博物馆钱公麟、孙宗璟两位先生全程护送。在会议最后一天,应上海博物馆副馆长汪庆正的强烈要求,将此碗从展柜中取出,由专家们上手观摩和讨论。最后,大家一致公认苏州博物馆越窑青瓷莲花碗可以作为秘色瓷器的标准器。随后,该碗收入汪庆正主编的《越窑、秘色瓷》一书,图版编号31,并被正式定名为‘五代越窑秘色瓷莲花式托盏’。”

此时,距离她在虎丘塔重见天日,已过去了三十几度春秋。

苏博荣宠,宠辱不惊

1999年夏,苏州决定兴建新的博物馆,2006年,由著名建筑大师贝聿铭担纲设计的新馆,在与拙政园毗邻的、昔日曾为太平天国李秀成忠王府的遗址之上落成。在现代几何的变化中蕴含古典元素、以最新建筑材料融合温和雅致的传统园林气质,这座博物馆成为游客到苏州的必打卡之地,而秘色瓷莲花碗所在的“吴塔国宝”展厅,又成为打卡里的网红点。

记者在现场看到,仿八角形砖塔的展室格局,分明重现了莲花碗当年身处虎丘塔中的场景,而她身后一片葱郁竹林,也与虎丘山后面的竹海,遥相呼应。

竹海的翠,与秘色瓷的青,构筑起灵动而深刻的景深层次。

似曾许多微风拂过,也历经骤降大雨,在我们所能看见和未曾看见的时空行进之中,这件代表中国青瓷技艺顶峰的艺术品,依然沉静、安宁。

如她最初一般的完整而美丽。

,