本文作者黄强

白洋淀是华北平原上最大的淡水湖,因为河北雄安新区的诞生,再次受到人们的关注。我们对于白洋淀并不陌生,因为白洋淀是小兵张嘎的故乡,徐光耀的《小兵张嘎》小说,及其电影,曾经广为流传。孙犁的名作《白洋淀纪事》表现的也是白洋淀。在中国当代文学史上还有一个白洋淀派,又称荷花淀派。

【图1,白洋淀的荷花】

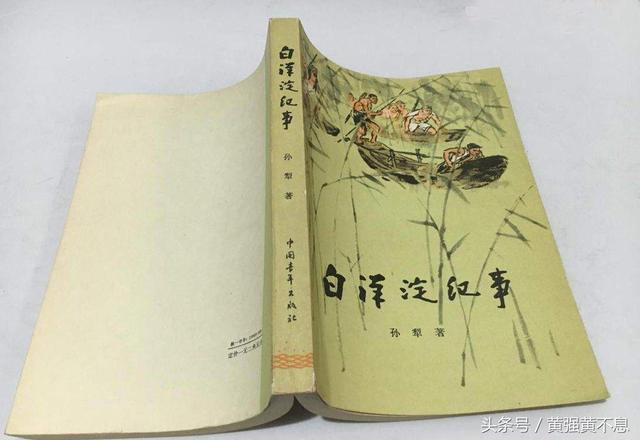

《白洋淀纪事》中最著名的是《荷花淀》与《芦花荡》两篇,文笔优美,而且在人物刻画上也是具有白洋淀的乡土气息。

【图3,徐光耀《小兵张嘎》书影】

“月亮升起来,院子里凉爽得很,干净得很,白天破好的苇眉子潮润润的,正好编席。女人坐在小院当中,手指上缠绞着柔滑修长的苇眉子。苇眉子又薄又细,在她怀里跳跃着。”这芦眉子就是白洋淀生长的芦苇,大片大片的,生长的非常茂密,小船穿行在芦苇荡中可以得到掩护,当年面对日寇的侵略,白洋淀人民就是利用芦苇荡与敌人周璇。

【图4,白洋淀芦苇荡】

芦苇也是白洋淀的经济作物,可以用来编织草席。“要问白洋淀有多少苇地?不知道。每年出多少苇子?不知道。只晓得,每年芦花飘飞苇叶黄的时候,全淀的芦苇收割,垛起垛来,在白洋淀周围的广场上,就成了一条苇子的长城。女人们,在场里院里编着席。编成了多少席?六月里,淀水涨满,有无数的船只,运输银白雪亮的席子出口,不久,各地的城市村庄,就全有了花纹又密、又精致的席子用了。大家争着买:‘好席子,白洋淀席!’”“白雪亮的席子”美,给我们视觉的享受和冲击,可以想象当年无数的船只来白洋淀运载席子的情景,席子被送出去,很快就铺向了全国,各地都用上了白洋淀的芦苇编织的席子。

【图5,白洋淀风光】

白洋淀的女子编织着芦苇席子,勤劳手快,随着身子下席子的延伸,“她像坐在一片洁白的雪地上,也像坐在一片洁白的云彩上。她有时望望淀里,淀里也是一片银白世界。水面笼起一层薄薄透明的雾,风吹过来,带着新鲜的荷叶荷花香。”一方水土养育一方人,白洋淀的芦苇给当地人来了收益。白洋淀是典型的北方湿地,自古以来就以物产丰富著称。盛夏时节,芦苇从秆到叶都是鲜绿的;到了8月,白洋淀荷花盛开,红白相间,亭亭玉立,美丽如画。芦苇与荷花是白洋淀的特色景物,也是特产。

【图6,电影《小兵张嘎》剧照】

就是这样一片美丽的家园,当年曾遭受日寇的侵占。孙犁的作品《白洋淀纪事》与徐光耀的《小兵张嘎》反映的就是这个时期,白洋淀人民抗击日寇的经历。

孙犁的《芦苇荡》中也有芦苇荡的景物描写,“夜晚,敌人从炮楼的小窗子里,呆望着这阴森黑暗的大苇塘,天空的星星也像浸在水里,而且要滴落下来的样子。到这样的深夜,苇塘里才有水鸟飞动和唱歌的声音,白天它们是紧紧藏到窝里躲避炮火去了。”“一只小船从苇塘里撑出来,在淀里,像一片苇叶,奔着东南去了。半夜以后,小船又飘回来,船舱里装满了柴米油盐,有时还带来一两个从远方赶来的干部。每到傍晚,苇塘里的歌声还是那么响,不像是饿肚子的人们唱的;稻米和肥鱼的香味,还是从苇塘里飘出来。敌人发了愁。”

【图7,白洋淀的荷花】

白洋淀是中国人民的土地,中国人的家园,岂容日寇蹂躏?河北人民就利用白洋淀的地理特点,一边生活,一边抗击日寇。在中国人民的汪洋大海面前,日本鬼子“发了愁”。

【图8,白洋淀晚霞】

白洋淀这篇美丽的土地,有可歌可泣的英雄故事。孙犁、徐光耀的小说,写的都是普通劳动人民,家庭妇女,少年儿童,他们在斗争中成长,他们奉献出他们的热血,保卫着生他养他的家乡。

小时候读《小兵张嘎》《白洋淀纪事》,对河北白洋淀有深刻的印象。如今河北雄安新区成立,涵盖了华北平原最著名的水域、湿地白洋淀,通过建设者的努力,一定会将白洋淀建设的更美。

说明:本文系头条号签约作者黄强的原创作品,未经作者本人同意,不得转载。作者微信njjinxiushufang。

黄强,字不息。服饰史学家、金学家,多年来致力于中国服饰史、民国史、南京地方史研究,均有著作出版。已出版《南京历代服饰》《消失的南京旧景》《趣民国》《另一只眼看金瓶梅》等著作14本,其著作入选“十三五”国家重点出版物出版规划项目。

,