琼锅糖是一种陕西特色吃食,其正宗产地在富平县流曲镇。准确写法为“焪(qiong)锅糖”,因其制作工艺而得名,当地称之“焪锅子”,又以用料而名“芝麻糖”。其制作过程选料精细,焪制工艺独特,食之滋补养颜、润肺止咳、益气开胃,酥啳可口,自古以来堪为皇宫贵胄的上乘贡品,又是民间馈赠亲友的美味礼物。

说起流曲琼锅糖的历史,似应起源于西汉中叶,兴盛于唐,传承发展于明清,迄今大约有两千多年的历史了。其起源与西汉张骞从西域引进“胡麻”及流曲汉武帝庙的“甜水井”有关。北宋沈括著《梦溪笔谈》载:“张骞自大苑(宛)得‘油麻’之种,亦谓之‘麻’,故以‘胡麻’别

之。”李时珍《本草纲目》云:“胡麻即脂麻也。”百度·百科注释:“芝麻,又名脂麻、胡麻。”张骞出使西域事在西汉元狩四年,五年后(公元前115年)返回长安,此后陕西关中地区逐渐广种“胡麻”(即芝麻,而非今“胡麻”)。到了西汉征和二年(公元前91年)夏,汉武帝访仙明月山,途中曾驻跸流曲。清光绪《富平乡土志》载:“武帝访仙明月山,刘相(屈氂)奏免民租,民感之立庙,并立武帝庙。”汉武帝庙在流曲古城(今已废)北门内路东,创建时间似应在汉昭帝年间,早先是汉武帝北行狩猎驻跸处。庙内有一口“甜水井”,原本是供应庙内善男信女生活用水的。奇妙的是:这口“甜水井”水

质特别好,且熬粥不用放碱。恰恰是这口汉代“甜水井”,与流曲盛产琼锅糖直接相关。

流曲古名“通川”,地处川塬结合部,北依台塬,南面顺阳河川道,昔时当地的水井多为咸水,不宜人畜饮用。惟独“汉武帝庙”这口井的水质与众不同,或因了水井临近蔡阳河下游之故。所以千百年来流曲百姓和商户,都在“甜水井”挑水吃。据当地老人小时候亲眼所见:甜水井口阔约七八尺,井台铺青石,井壁箍青砖,水深不见底,井口上架着三挂木轱辘。一直延续到到上世纪六十年代初,流曲四街每天来这里挑水的民众络绎不绝。此后因当地兴起打深灌井,导致“甜水井”枯竭而废弃。古时流曲当地素以种植小麦、大麦、谷子、糜子等为主,西汉中叶开始种植芝麻,后来又有了这“甜水井”,于是先民们便开始用当地产的优质大麦、小米和芝麻,研制出了一种新吃食——焪锅子,今名“琼锅糖”。

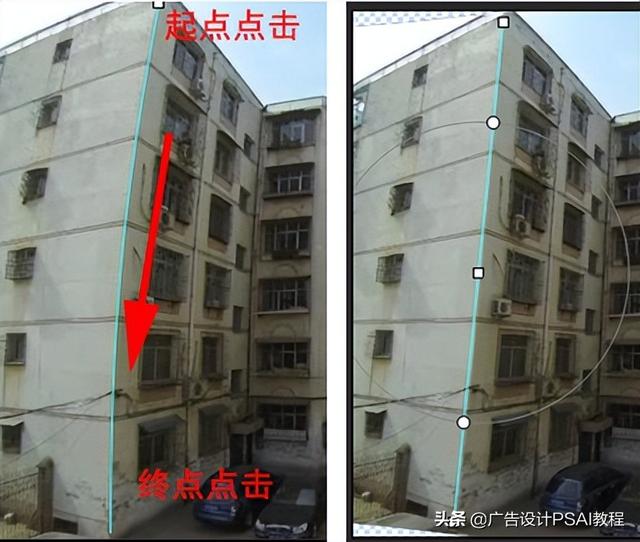

笔者在流曲采访中,有民间学者提到关中“biang biang面”歌谣,末句说“右边钩刀挂麻糖,推上车车逛咸阳”,莫非这“麻糖”指的是流曲的“焪锅子”?如是,或许可从侧面佐证其制作年代的久远?按说这歌谣与“焪锅子”没丁点关系,但蹊跷的是:昔时流曲人把“焪锅子”也叫“麻糖”,并且当地自古有“推上车车去咸阳卖麻糖”的习惯,逾越千年,古风亦然。当地多位老人言及幼时所见:过去每年一到冬天,流曲街里来来往往做“麻糖”生意的人很多。都是推着木轱辘车车,上面一个大笸箩,里面盛着“麻糖”,蒙以白布防尘。大多去往乾州(今乾县)、咸阳等西府各地,有的去往西安,也有去河南荥阳的。笔者再三询问“麻糖”不是麻花吗?众老者皆答曰:“麻糖就是焪锅子,麻花叫油麻糖。” 那么商户为什么要推着小车去遥远的咸阳卖麻糖呢?这或许是因了咸阳相对比较繁华的缘故吧。

琼锅糖是由“灶糖”衍化而来的。陕西关中地区先民用大麦芽熬制灶糖由来已久,到了秦汉时期,工艺已相当成熟。在古频阳县东北乡一带,唯有流曲“甜水井”之水,“焪”制的麦芽糖出糖率高,或许该井水具有“催化”原料糖化的功效。“焪”是关中方言,有焐、焖之意。如富平人把在铁锅内蒸红苕叫“焪红苕”,其味道就比笼屉里蒸的红苕香。《广雅·释诂》云:“焪,干也。”《方言》卷七注释,“巩(焪),火干也。凡是有汁而干谓之煎,东齐谓之巩(焪)。”“火干”就是干炒,“有汁而干”即熬煮。流曲人制作“琼锅糖”的秘诀,就妙在一个“焪”字上。昔时选用的原料,自然都是当地产的优质大麦、小米和芝麻,必不可少的是要用“甜水井”的水。因“琼锅糖”遇热易化,所以一般都在冬季制作。

熬灶糖:其工序大致分为精选原料、发大麦芽、蒸小米、糖化、熬糖、扯糖等,传统上每锅用120小米,鲜麦芽30斤左右。先将大麦淘净淋水发芽,待鲜麦芽长到约一指半许,捣碎成浆糊状备用。蒸小米用的是大口铁锅,将淘净的小米摊在大锅里的木蒸篦上,大火蒸约1小时许即可。再将蒸好的小米与碎大麦芽浆搅拌均

匀,置于保温老瓮封盖,发酵糖化约2-3小时。然后堵上瓮塞加入开水,渗析约2小时许。待米糟泛起后,拔开瓮塞淋汁。发酵糖化值期间流出的汁叫“甘汁子”,后劲比较大,不能多饮。渗析后淋出的糖汁叫“糖水”,民间常用这糖水治小娃咳嗽。熬糖讲究“把式”,既要掌握好火候,又要拿捏糖色,稍有疏忽,糖的质量就出问题。将糖水倒入铁锅大火烧开,“把式”手执木搅棍边熬边搅,口里不停地指拨着烧火的拿匀火候。熬汤不仅是技术活,更是个力气活,糖越熬越繎,每搅一圈都非常吃力,“把式”非壮汉莫属。待搅棍挑起糖汁滴溜不断线时,即可出锅。初熬制成型麦芽饴糖是暗黄色的,稍冷却后就开始“扯糖”。大火将铁锅里的水烧至滚开,两个精壮小伙捧起饴糖悬于热气腾腾中费力拉扯,直至饴糖颜色发白,且有许多小气孔,就成了灶糖,置于蔽荫处阴干备用。

“焪”芝麻糖:将灶糖用锤敲碎备用。再用铁锅炙炒芝麻,炒至香啳即可。炒锅灶火连着保温缸,先在缸中铺一层碎灶糖,再撒一层炒好的芝麻,逐层装满缸后捂上盖“焪”,这个过程大约半小时左右。取出焪软的糖,搁在案板上如同揉面一样揉均匀,擀约二指厚,切成条状,再每间隔约刀背薄厚许,依次斜角横切深约一指半,并不切透,以增强焪锅糖的酥脆口感。然后再将条状焪锅糖用刀切成一乍多长的节段,用麻纸或油纸封包,贴上商户字号标签,就可以出售了。

流曲琼锅糖,以其纯天然优质原料、神奇的“甜水井”之水、独特的“焪制”工艺而成美味佳品,自古是流曲地理标志性特产。延续到唐代,流曲焪锅子风靡一时,这与富平沿山一带的五座唐陵有关。那时每逢清明节或皇帝忌日,朝廷都要派皇子或大臣前来富平祭扫唐陵,为方便祭陵人马歇息,那时在宫里、流曲西街等处都建有“行宫”。昔时流曲西门内有一口唐代“八角琉璃井”,就是专供行宫生活用水的。每到祭祀之际,当地官府必定奉上流曲特产“焪锅子”,供皇宫贵族和大臣品尝。由此传开去,流曲“焪锅子”便成了唐皇宫的御用贡品。到了明代万历年间,流曲南街人孙丕扬在朝历任户部右侍郎、刑部尚书、都察院左都御史、吏部尚书等职,时常能见到皇上。流曲当地民间传说,琼锅糖是孙夫人发明的,孙丕扬曾给万历皇帝进贡过琼锅糖。笔者以为,孙夫人田氏身为董村(今属宫里镇)官宦田府大家闺秀,不可能去做这苦力活,故“发明”一说不足为信,但“进贡”之说是有可能的。而孙丕扬“进石(观音土)数升于帝”当面诉说关中饥灾,确是有据(《神宗实录》)可查的。

到了近代,流曲琼锅糖更是闻名遐尔。1974年柬埔寨西哈努克亲王来西安,周总理就用流曲琼锅糖招待过外宾。2010年,流曲琼锅糖被国家有关部门正式认定为“国家地理标志性产品”。前年印度总理莫迪来西安,招待外宾的小吃中,就有流曲的琼锅糖和曹村的柿饼。如今这琼锅糖已成为流曲镇的特色产业,四条街道的琼锅糖作坊星罗棋布,生意红火。笔者利用回老家探亲的机会,先后专程走访了流曲南街杨西明“金盛老锅坊”、流曲东街张武绪“琼锅糖文化生态园”、“孙老三琼锅糖”,详细了解和观摩了琼锅糖的制作过程,他们都沿袭和秉承了古老的传统焪制工艺,生产流程几乎全部手工操作,基本保持了流曲“焪锅子”原有的风味和特点。“金盛老锅坊”是流曲的老字号,从杨西明爷爷开“金盛糖房”迄今已有百年历史了。老锅坊以选料精细、品种多样,物美味香而闻名遐尔,尤以黑芝麻琼锅糖广受欢迎。另外,杨西明还是琼锅糖逐步走向产业化的带头人,为发展地域特色产品倾注了

大量心血。2010年“金盛老锅坊”被陕西省工商局认定为“陕西省著名商标”,2015年被省政府授予“陕西省名牌产品”称号。张武绪的琼锅糖作坊,主打文化生态产品,坚持以诚信搞经营,以质量求发展,赢得了广大顾客的好评。孙老三琼锅糖基本算是夫妻店,从蒸米熬糖、扯糖切糖等工序,几乎全是夫妻二人配合手工操作,既凸显了夫妻二人勤劳能干,又保持了传统制作技巧,其产品受到大家青睐。流曲还有多家琼锅糖作坊,因笔者尚未实地考察,恕本文难以逐家尽述。

关于流曲琼锅糖的历史,目前尚未见有确切考证。笔者写此文以抛砖引玉,谨供读者参考,如有不妥,敬请批评指正。(2017.11.30写于北京,2017.12.04再次修改)

,