记得有一个酒类的户外广告,为了起到广发效应,在各个城市的醒目位置,铺天盖地,动作不可谓不大,可就是拉不起来销售额。

产品质量没啥问题,广告力度也很大,销售渠道也畅通,可就是滞销。老总愁得借酒消愁啊!

不经意间,跟一个作家聊天,老总就把话题聊到了销售上,也是病急乱投医。没想到这个作家扶了扶眼镜,慢条斯理的一番话,让老总茅塞顿开。

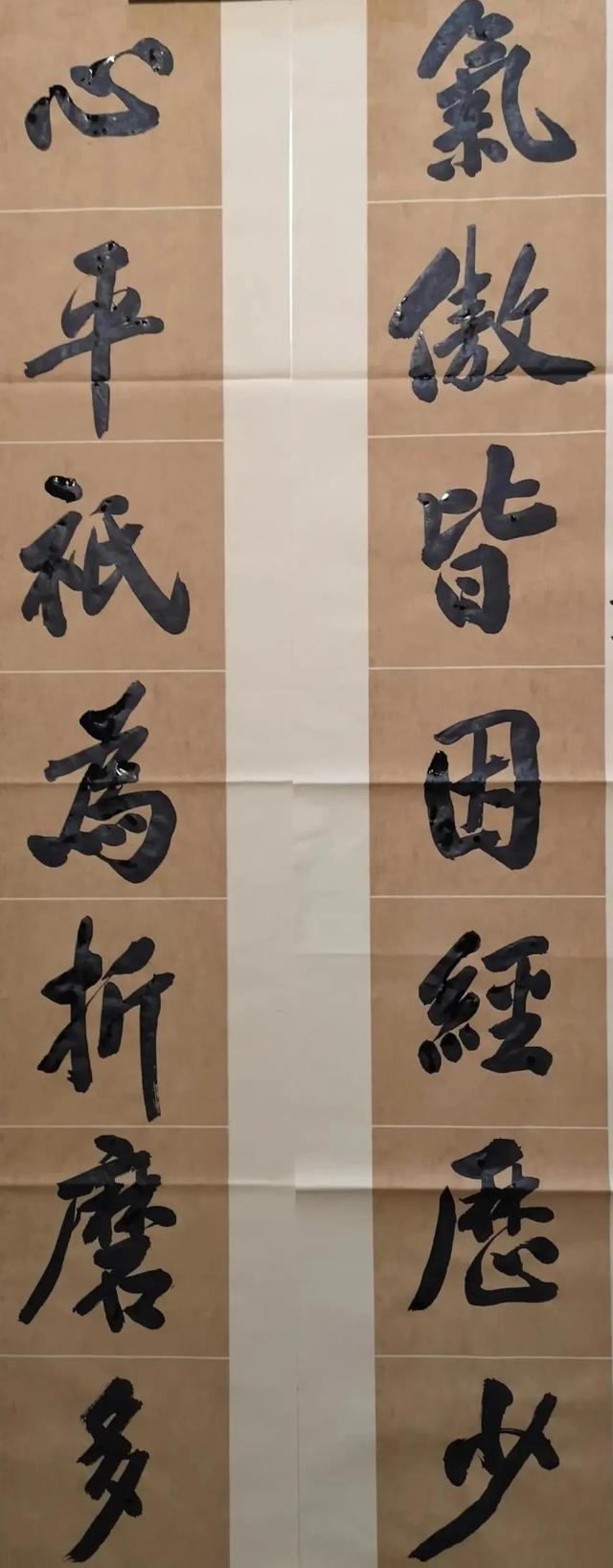

作家说,这个宣传嘛,得接地气,嗯,不然老百姓就不接受。也不是不想接受,是没办法接受。你看看你自己的产品,一个酒名儿,四个字,三个,哦,三个…

老总说,三个啥?

三个字,你写成了繁体。还都是隶书字体。

一语点破梦中人呐!老总看着自己熟悉的商标名儿,恨不能一头撞在茶桌上。

这四个字,除了大曲的大字是三笔,其它三个字都是繁体字,笔画密不透风!

这几个字,还是请著名的书法家写的,记得当时为了让这个仙风道骨的白胡子老头儿动动手,可没少费劲,沐浴焚香的,还搭了一池的原浆。

痛定思痛!老总反其道而行之,让读小学的孙女儿铅笔写了酒名,重新更换户外广告和酒标。行动力度大,商标局通过了之后,是一夜之间更新到位,就像病愈后的恶补一样。

拙朴清新的酒标,主要是人家都认识这几个字,加上质量过关,很快地销售额就上去了。

你想啊,咱们大家伙儿,谁天天喝自己叫不出名儿的酒啊,不至于为个酒名儿去查字典吧,市面上就多的是,喝酒是奔着痛快去的,为了几个字添堵不划算。因为个酒名儿,露怯,露文化的怯,犯不着!

这是比较普遍的大众心理。也不仅仅在一个酒名儿上体现出来。

你写个头条,文绉绉的,话七绕八绕的,用的不是大众语言,读起来,隔了一层,读者自然就不喜欢了你说是不是这个理儿?

看来网络阅读,对于语言的净化功能,或者说语言的趋同化,还有葵花宝典的功效,早晚会进化得无欲无求的。

有人说,你写的东西就绕,读着还得品,不然意思就不能全搞明白,还有啥深层意思,弄得人头晕,跟你上面说的意思正好相反。

我知道,这叫久病成医,可文化这一块儿,程度高上去了,就低不下来,没办法的事儿,也苦恼啊!

,