两千年前,

汉代的砚,长这个样子

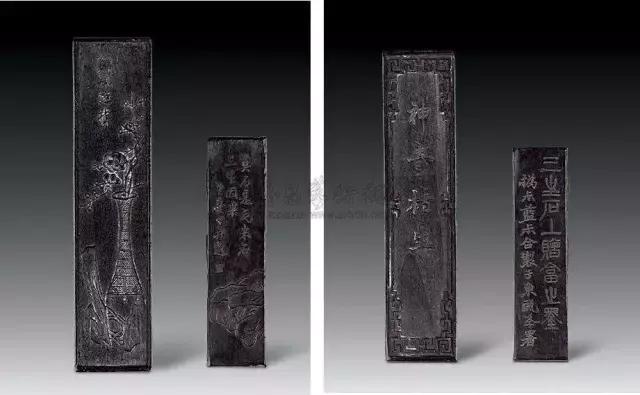

在距今五千年前,砚的雏形,只是一个石板,先民用来调和颜料而已。在一些展览中,不时能看到,这种长方形的石板,彩陶上红黑两色,就是用它来调和。再后来,随着墨的出现,尤其是墨块的出现,砚也随之出现。现存最早的砚,多为汉砚。

在甘肃省博物馆,展出过一方汉砚。这也是,甘肃现存历史最久的古砚之一。其价值早已超过千金。

这是方蟠螭盖三足汉砚,一眼看到,就觉得它长的很奇特。整个砚,由砚和盖组成,盖高7.6厘米,底高4.8厘米,盖径13.4厘米,底径13厘米。砚盖为圆雕互相盘绕的双螭,颈下透雕成孔。螭(chī ),是龙的一种,龙生九子,螭即为其中之一。它是一种无角的龙,嘴大、肚子能装水;古人常用来,制作宫殿排水口,或者为泉水的水口,后来人们说的水龙头,其实就是由它演变来的称呼。汉砚盖上用螭来装饰,显然也是取它腹大,能容水,希望研墨时出墨快,出墨多。此砚盖,四周斜面阴刻二虎和斜平行线纹,曲凹处残留朱红色痕迹,可见是人们用过的一方砚。整个砚,砚面平整,略高于边沿,砚底三足正面浮雕熊首,为汉代砚台的佳品。

这件汉砚除了砚盖、砚底外,还应有研子。研子汉代石砚的必备,是一块精心雕琢的石头,一头正方形,一头圆形。很多人不明究里,不知道它是干啥用的。其实,这就是研子。

汉代墨的制作工艺尚不太成熟,制作的丸墨,比较松散,虽然能捏住一头研墨,但遇到散了墨粒,就没有办法了。这时,就要发挥研子的作用。人们捏住圆的一头,用方头研磨墨粒。甘肃省博物馆的这一方汉砚,其研子不知去往何处,不能不说这是个遗憾。

在河西走廊,曾经有数十万汉军将士,在此驻扎戍边,他们是河西走廊最早的开拓者之一,留下了大量珍贵的文化遗产。不仅出土过汉砚,也出土过笔、墨、纸,这些现存最早的文房四宝,见证了中原文化,沿着丝绸之路向西方的传播过程。

王文元原创作品

请关注 请转发

版权已保护,转载微我, 以免误伤,盗用必究!

资料图片来自网络

,