“影帝、影后制造机”曹保平 和 张雪迎 14 岁少女银幕首秀,精心打造 “最有共鸣”的青春片《狗十三》。我看的是热血沸腾,浮想联翩。

狗十三的电影海报

那个被迫成长的少女李玩,长大之后还好吗?不被青春的伤害所牵绊,好好生活。如果李玩是你身边的人,你想对她说什么,或者为她做点什么?

我也有一个比李玩大几岁的孩子,我把李玩看成了自己的孩子。我想说,李玩你买房了吗?贷款了吗?你的狗还住在“狗窝”里吗,给你的狗一个安稳的家了吗。这是伪命题,但是这是中国的当今现实。

房子是当今社会永远解不开的“结”

中国的国情,房子是永远解不开的“结”。祖辈留给父辈的主要遗产是房子,父亲留给子女的主要资产还是房子。而且,还要替子女还贷。

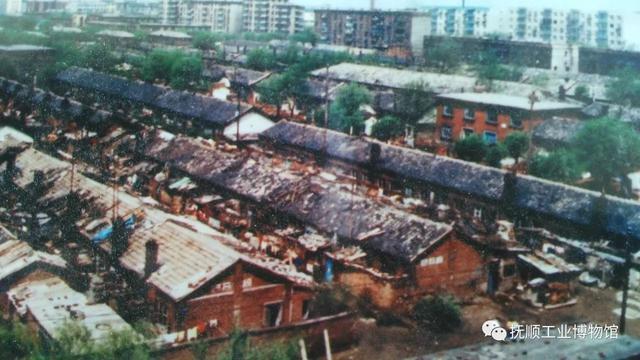

当年的劳工房

这是50后至70后的父辈子女们享受父辈留下的遗产,主要就是房子,普通的百姓就是这么活的,也是这么过的。

到了80后和90后以至于世纪宝宝00后的孩子,他们现在的需求还是房子。我的孩子是90后,如果有同感的话,你想想,他们是没有能力贷款购买高档住宅区房子的,甚至有的现在连工作都不好找。买房子的重担,想当然地落在了父辈的身上。

父辈有条件的就是“房贷”购买婚房,否则孩子别说结婚,就是找对象都成问题。

如今买房的重任落在了父辈和孩子身上,就是贷款当“房奴”也要让孩子有个好的“狗窝”。

祖辈的心愿 在“狗窝”搭建个窝 也要四世同堂

我有亲身体会,我的爷爷和祖辈世世代代在山东农村,在60年代中期,当时社会比较乱,父亲为了我和弟弟的安全,把我和弟弟送到了爷爷奶奶身边,我小时候4岁到6岁是在山东莱阳的爷爷、奶奶身边长大的。直到8岁,才回到抚顺上小学。

记得那还是70年代,爷爷的想法是为了和子女住在一起,我的爷爷,便自己从附近的山上一块块地背石头挖土,靠“愚公移山”的精神,在自己原有的宅基地房屋,又盖了两间房,一直期盼孩子能回到他身边,住在一起其乐融融,这是爷爷辈的想法。

日伪时期的劳工房

但是父亲海军专业在抚顺工作后,单位已经分了房子,回到山东去住也不现实。这里对爷爷奶奶说,对不起,父辈和孙辈没有回去,没有为你尽孝。这也让爷爷很伤心地等了几十年,最终奶奶和爷爷相继去世后,房子也就卖掉了,成了我永远凄凉荒废的记忆。

很多人说,在典型的中国式亲子关系中,父母们都在等待儿女的一句“谢谢你”,儿女们也都在等待父母的一句“对不起”。

这里,我代表父亲和全家想对爷爷说,对不起,让你那么辛苦地建了一个属于自己家族的房子,而晚辈却都没有回去住,这里想说,实在对不起了。

这是一句40多年前就应该说的话,直到如今,到了50多岁了,看了《狗十三》,才触景生情。

父辈时期的居住条件 住房紧张但快乐着

一般对60至70年代的中老年人,都能对当初的自己住房有印象。那是一个计划经济年代,住房靠政府单位分配。一般家里住房都很紧张,当时一家三四个孩子还是少的。一家几口人挤在一家屋里,很不方便,当时就是这个条件。屋里姊妹几个住的是上下铺,还有的是大炕,一家10几口人挤在一起。放在现在的孩子,可能不可想象。

当年日本人的住宅

当时的孩子找对象,首要条件是房子。家里要是有几个男孩,也就遭罪了。有时婚房也是和家长住在一起,用布帘子挡一下而已,新婚之夜的囧状可想而知。婚房哥几个换着用,还有用煤棚当婚房的。

我的一位同学,家住在日伪时期的劳工房,炕席大炕,一家人挤在一块。大儿子结婚,怎么办,在院里接了个偏差房,墙上糊上报纸,贴上红喜字,就这样结婚了。

刚结婚不久,二儿子又要结婚,只好大儿子的婚房让给二儿子,大儿子搬到了单位的仓库去住,接着还有三公子,这也是不安稳的,几经折腾,长子都有孩子了,房子还没解决。这就是中国70年代和80年代初的现状。

为了房子,家里人兄弟反目的也不再少数。不管怎么说,虽然现在房子贵了,需要贷款,需要首付,但是总归你努力,就有希望买房,虽然当了“房奴”,但是总不至于没有房,总比当初有钱,有权有势也可能没有房,这是时代进步。

老县委书记企业厂长让房 子女差点反目

心灵的成长是一生的命题,那些对至亲不曾言说和不知如何开口的心事。《狗十三》为我们创造了一个树洞,通过倾诉,与过去和解,重新起航。

狗十三的狗窝

抚顺铝厂的有位老厂长。他曾是福建省建瓯的县委书记,由于级别是当时国家级的9级干部,组织上理所当然地分配给了他比较大的房子。

但是这位老厂长,多年一直保持革命战争年代的密切联系群众,关心群众疾苦的优良作风。

1961年5月,这位老厂长,由于子女多,房子自己都不够用,还想到厂里有的职工更困难。于是,他召开家庭会议,议题是搬家。他想倒出现有楼房给工人,他要搬到工人住的劳工房。爱人和孩子很不理解,他说,他是党委书记,工人贡献大,我住大房子,于心不忍。

他做自己子女思想工作,要把自己条件好的大房子让给工人。后来全家爱人和孩子很不情愿,但是理解他的做法搬进了劳工房,和子女四世同堂,当时这个“堂”有2间室仅有60多平。这是日伪时期日本人建的劳工房,夏天漏,伏天热,冬天寒,工人也形象地称之为“狗窝”。

放在现在不可想象,这就是建国初期的一个共产党员老革命的无私可贵品质。

1981年至1985年 是抚顺铝厂建房的决战期,当时建房30.000平方米,重点解决了一批知识分子居住困难问题。居住条件进一步改善。过去那种共走廊、共厨房、共厕所的局面,在80年代新建高楼中不见了。高楼大厦取代了具有50年历史的低矮阴暗的平房“狗窝”。

“狗窝”棚改变“凤凰巢” 如今工人住新居当家做主人

如今抚顺铝厂职工住房的逐步改善,这是抚顺铝厂几代领导和职工共同为之奋斗的结果。抚顺铝厂几十年来,安得广厦千万间,换了人间俱欢颜,值得书写一笔。

抚顺铝厂北住宅系日伪时期为中国工人所建的简易平房,居住条件非常差,俗称“狗窝”。当时的北住宅是连成一片的平房,室内是一个大火炕,火炕上一般铺一张炕席,往往一家人老少几口人挤在一个炕席上。室外一般都搭建个煤硼。当时都是烧煤和劈材,用于取暖和做饭。往往五六栋平房外面才建一个简易的厕所。20几栋住宅仅有3个旱厕。

这个分男女的旱厕,早晨或傍晚也是厕所人最多的时候,人们上厕所需要排队,周边弥漫着臭气和尿烧味。小便有的就便在了厕所外面,厕所内外都脏兮兮的,遇到赶车掏粪的,周边更是臭不可耐。当时这样的环境,以抚顺望花区北住宅为重点,工人新村和南住宅也有一部分。

1990年代末,抚顺铝厂也实行了住房分配制度改革,将新建住房实行补贴出售,住房实行货币化,职工们也是从不理解到理解。实行住房货币化制度改革后,从1991年至1995年,抚顺铝厂建房速度突飞猛进,共出售商品房2785套,收回资金2945万元,收回预交房租资金242万元,新建住宅126600平方米,基本解决了职工住房的老大难问题。住宅建设走上了“建房——售房解困——再建房”的良性循环轨道。

棚改后的住宅

职工也是从居住生存好比像“狗窝”和简单的生活性住房,开始向高档享受性住房迈进。从2000年后,抚顺铝厂逐步不再自己建房。这样抚顺铝厂职工住房问题已经解决,职工们的住房条件也是越来越好。

现在房子也成了商品化,由政府和开发商共同兴建,档次和品位越来越高,价格也是高高在上。

作者于海涛 编辑于浚硕

,