文/松本健太郎(二松学舍大学文学部都市文化设计科教授)译/张连子

前言

我一边玩着《宝可梦GO》一边在街上闲逛时,突然发现了令人惊讶的一幕,于是我停下脚步,从介绍精灵驿站/道馆开始进入讨论。首先介绍的是三轩茶屋站附近一个将涂鸦艺术嵌入餐馆墙壁的精灵驿站(图1)。

图1 嵌入了涂鸦艺术的精灵驿站

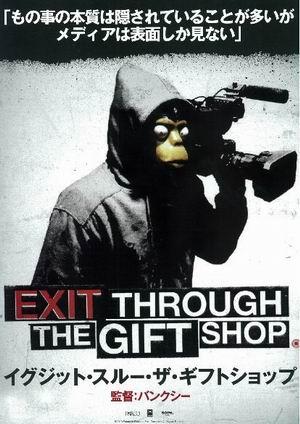

图2 《画廊外的天赋》

这部模仿了早期游戏史里流行的《太空侵略者》(Space Invader)中的敌人角色的作品,班克斯(Banksy)导演的纪录片《画廊外的天赋》(图2)中出现的法国涂鸦艺术家,也被认为是出自入侵者(INVADER)之手(但真假不明)。我在自己的手机屏幕上也发现了这幅画面,于是停下脚步,抬头看了看应该画着这幅画的餐馆的墙壁,但它似乎已经被粉刷掉了。[1]

重新编排都市意义空间的街头涂鸦艺术(当然对于建筑师和城市设计师而言,这可被认为是给自己的“作品”添加了噪音)——特别是,该作品是由《太空侵略者》的二次创作所衍生而来——被编入另一款游戏《宝可梦GO》之中,并以精灵驿站的形式成为了该系统的构成要素。而且尽管入侵者作为精灵驿站的图标还残留在游戏画面中,但事实上它在物理空间中已经消失了(也就是说,现实空间的意义再次被虚拟空间所覆盖)。

接下来我想介绍的是,设置在多摩中心的三丽鸥乐园入口附近设置的道馆(图3)。三丽鸥乐园是三丽鸥娱乐公司运营的室内主题公园,园中设有Hello Kitty、My Melody等人气卡通形象。就如艾伦·布莱曼(Alan Bryma)提出的“主题化”概念[2]所暗示的那样,三丽鸥乐园原本就有其固有的故事和世界观,其中本应放置与之相关的角色群,然而,这个堪称主题公园“门面”的入口却在《宝可梦GO》中被指定为道馆,并被(与三丽鸥的故事和世界观完全不同)宝可梦里的角色所占据。

图3 三丽鸥乐园入口处设置的道馆

这些事例给我们的启示是,宝可梦将使规定城市意义空间的层次变得复数化=多层化。《宝可梦GO》自发布以来,便被报道为一种超越物理空间和虚拟空间隔阂,给我们生活的意义世界带来“割裂”的事物,并且,这样的认识已成为社会共识。即使身处同样的场所,并给这个场所赋予意义,《宝可梦GO》的玩家和非玩家对于该物理空间的意义解释也可能是不同的。实际上,对于墙壁上描绘的入侵者作品,在理解街头艺术的人和将其当作“涂鸦”而排斥的人,甚至是通过智能手机只把它作为“精灵驿站”认识的人之间,具有不同的空间理解。同样,踏入三丽鸥乐园的入口,有人将其视为主题公园的象征,也有人将其单纯视为《宝可梦GO》的“道馆”。这种认知上的差异,可被认为是改变身体与其周围空间的关系性的数字技术,即以GPS、AR等为前提的该游戏所带来的副产品。

总之,不止是上述事例,《宝可梦GO》给它的玩家和非玩家带来了不同程度的“割裂”。本文将两者之间的“冲突”,或是由此衍生的“割裂”纳入视野,同时参照其他领域的相关理论——并以此为前提——在重新思考“游戏化”(gamification)概念的同时,探讨数字技术给现代符号世界带来的一系列变化。

1. 便携式设备牵引的“预测”和“移动”

如果仔细观察影像和观看它的人类之间的关系,会发现像如今这样将展现影像画面的设备(或影像媒体)随身携带,或者说是与其形影不离的时代,在过去是从未有过的。想想看,在穿梭来往的现代人手中(或者是手能触及的口袋和皮包中),是不是都攥着以手机或智能手机为首的便携式设备?对于移动的主体来说,在连续地观看风景的同时,利用这些设备可检索出观看到的风景的相关信息,从而被指引向正确地点。从字面上理解,就是“移动的人”与作为“移动媒介”的移动媒体即可携带的便携式设备一起移动或旅行。在人机互动模式已然略显疲乏单调的现如今,可以说《宝可梦GO》在人类和其手中的设备之间建立了一种新的关系。

约翰·厄里(John·Urry)在其著作《移动性》(Mobilities)中谈到使人们的移动成为可能的“系统”(例如票券发行、地址、安全装置、换乘站点、网址、汇款、套餐、条形码、桥、时间表、监视等)时,同时指出这些都是“可以使旅行、发送信息、收发包裹这些‘预期空间’得以实现的系统。通过系统,可以使移动可预测且以相对无风险的方式反复进行”(Urry,2015:25-26)。据他所说,“这个重复系统的历史,实质上就是‘支配’自然界、确保安全、管理、减少风险的过程的历史”,基于这一点,《宝可梦GO》也可以为玩家提供围绕移动(当然,这与现有的“旅行”形式不同)的新的“预期空间”,并作为一种让玩家产生“支配”虚构世界欲望的技术发挥作用。那么,该游戏的玩家是在什么的引导下,于城市空间中移动的呢?以及(其中一部分)玩家又是在怎样的背景中与社会产生了“冲突”和“割裂”的呢?

画面中呈现的小小的宝可梦精灵,虽然是虚拟的,只是单纯的“符号性的存在”[3],却对现实社会产生了巨大的影响。事实上,在该游戏发布后不久,媒体就报道了由它滋生的各种各样的问题——例如,“边走边玩”现象激增、“边开车边玩”、玩家闯入禁区,等等。产生这些问题的根本原因,可以说是沉迷于宝可梦的人与局外人(从其共同性的外部)之间的认知差异。本文将参考感性学专家吉田宽的相关论述,对这些现象展开分析。[4]

2. 游戏中的“语义维度”和“句法维度”

吉田以查理斯·威廉·莫里斯(Charles W. Morris)的符号理论——尤其是其中有关语义维度(semantical dimension)及句法维度(syntactical dimension)的论述——为理论基础,将其运用到游戏的分析中,并整理为如下。

┌语义维度=屏幕上(游戏世界内)的符号(角色)与屏幕外(游戏世界外)的事物的对应关系

└句法维度=屏幕上(游戏世界内)的符号(角色)之间的关系

吉田认为,“语义和句法的两个维度是不可分割的,缺少其中一方,任何游戏都无法成立”(吉田,2013:65)。另外,他以红白机时代的棒球游戏的代表作——《职业棒球家庭竞技场》(南梦宫,1986)为例,并以游戏中的“语义维度”和“句法维度”为前提,展开了如下考察。

对于这个游戏的初学者来说最大的障碍是“飞行”的处理。因为在高空飞行的球不会显示在屏幕上,所以玩家是通过反射到地面上的“影子”来判断球的位置(中略)。这款游戏划时代的亮点在于利用击球的阴影和SE(音效)在二维屏幕上模拟了“高度”。于是,在这个游戏中,“接球”的行为就变成了“追逐球的影子”或“将球的影子和角色(野手)的坐标重叠”这一该游戏特有的“行为”。这种“行为的替换”并不少见,因为游戏是“游戏”而不是现实的精确对应物,但在这种“飞行”的处理中,该游戏的语义维度和句法维度之间的分歧却被最大化了。(同书:同页)。

这个游戏在接球方面对玩家的要求,可以说是“坐标匹配”(图4)。正如上述引文所说,(现实中的棒球接球手)为防守外场而接球的动作,(以确认球影和听取声音为前提)与用控制器将游戏中作为操作对象的选手移动到球的掉落位置,原本应该是无关的。借用吉田的话来说,这里是将“语义维度和句法维度的分歧最大化”。总之这款游戏中“接球”的操作不是由“语义维度”,即屏幕内外关于动作的对应关系(游戏中的外野手与现实中的外野手动作上的对应关系)定义的,而是由“句法维度”,即它是由画面内的符号之间的关系(各种符号之间的关系,例如球及其阴影和音效等)定义的。

图4 《职业棒球家庭竞技场》中使用十字键匹配坐标

正如吉田所提到的那样,在游戏中“语义维度”和“句法维度”之间是否存在分歧并不重要。不如说,这样的双重性仅是在模拟装置这种与游戏似是而非的事物中才被视为问题。如今,不以游戏为目的而开发的各种技术,例如用于训练的驾驶模拟器和飞行模拟器,已经达到实用阶段,但如果“语义维度”和“句法维度”发生了双重化,那就无法发挥作用。因为“如果模拟装置中的驾驶动作(句法维度)与实际在道路上行驶(或在空中飞行)时的动作(语义维度)有很大出入,就不能称之为‘训练’”(同书:68-69)。

3. 《宝可梦GO》中句法关系的优势化

根据吉田的讨论,对《宝可梦GO》进行分析,我们是否能从中得到什么启示呢?首先需要指出的是,该游戏通过其所宣传的AR和GPS呈现了“屏幕内的符号世界/屏幕外的现实世界”的全新组合,这堪称其特色。对于前者,即AR功能,玩家可以将本应是虚拟存在的宝可梦叠加在相机所拍摄的实际风景上。另一方面,关于GPS功能,玩家在游戏过程中可以随时确认画面中的数字地图以及主人公=玩家在地图中的位置。这表明现实与虚拟的结合进入了一个新阶段,同时也意味着在吉田所提及的“语义维度”中,画面内外的对应关系在技术上也得到了保证。

综上所述,乍一看,《宝可梦GO》似乎是以“语义维度”上的画面内外的牢固结合为前提。但更重要的是,该游戏中画面内外并非是完全对应的关系,且以这种不完全性为前提,画面内组合起来的符号之间的关系会与其外部世界产生“冲突”。下面暂且撇开不谈玩该游戏时的非必须功能AR,来分析下以与GPS的结合为前提的数字地图的构成。

《宝可梦GO》中,构成场景画面的数字地图可以说是极度抽象化的。其中没有行人和车辆,也没有建筑物和地形的高低差。在这个“扁平化”的地图空间中,只零星分布着仅在进行游戏时具有意义的精灵驿站、道馆等设施,除此之外,现实都市中林立的地标建筑等也都被舍弃了。也就是说,在《宝可梦GO》中,尽管GPS功能看上去确保了画面内外的对应关系,但实际上并不一定如此。

构成现实风景的诸要素,并没有在《宝可梦GO》的数字地图中得到忠实的体现。从这张地图上,预先排除了可能引起“冲突”的——即间接诱发社会问题的“他者”和“事物”的存在。另一方面,引导玩家行动的,则是在场景画面中显示的,现实社会中不存在的宝可梦、精灵驿站、道馆等符号群。然后,玩家通过反复触屏,判断画面中所显示的符号之间的关系,并估算目的地和当前位置之间的距离,从而移动自己的身体(图5)。当然,重要的不是吉田所说的“语义关系”(即画面内外的对应关系),而是“句法关系”(即屏幕上显示的符号之间的关系)。

图5 画面显示的符号之间的关系

《宝可梦GO》的玩家可能会被屏幕上的句法关系吸引,而看不到结构的外部。不管怎样,结合吉田的看法,或许可以将《宝可梦GO》评价为一款因为在“句法关系上具有优势”,从而导致与社会产生割裂的游戏。他指出“让游戏成为游戏的是句法和语义维度之间的差异和分歧”,而这在以现实世界中的移动为前提的《宝可梦GO》中,以更加尖锐的形式体现出来。玩家在由《宝可梦GO》的虚拟世界所统摄的符号之间的关系的引导下,穿行于城市空间中,因此与画面中没有显现出来的人们或是与作为其集合体的社会整体在意料之外的地方产生摩擦隔阂,进而演变为种种不同层级的冲突。

4. 《宝可梦GO》里的游戏化世界

在上一节中,我引用吉田的论文对《宝可梦GO》进行了分析,其中提到的“句法关系的优势化”,实际上也有助于重新理解“游戏化”[5]这一概念。

根据吉冈洋的说法,游戏化是指“将类似游戏的设计和界面应用于经济活动和教育的研究”,以及是对“游戏机制的引入会给世界带来怎样的变化的探索”(吉冈,2013:4)。如今,“游戏化”已经被广泛应用于各种领域,例如市场营销、社交游戏等领域,甚至是健康领域、行政领域等。深田浩嗣同时指出,它通过利用“回合制、行动力、竞拍·投标、卡牌、骰子、风险和报酬”等游戏机制,“激发用户持久的活跃度和忠诚度”(深田,2011:217)。

通过引入游戏化,用户可以将工作、学习等繁琐的过程当成“玩游戏”来体验,而同样的事例在体验《宝可梦GO》时也随处可见。在某网站上,以下三点被公认为是由这款游戏伴生的游戏化要素。[6]

〇步行到目标距离数时蛋会孵化→增进健康,消除运动不足

〇分成三色队伍布阵→萌生与同伴交往、沟通的意识

〇各地出现宝可梦→带动地方经济

尽管《宝可梦GO》也符合上文中定义的被应用于其他领域的“游戏化”的一种,但如前所述,“游戏化”也可以从“句法关系的优势化”这一视角重新思考。比如吉冈举的例子,“买东西的话,卡上就会累积积分。当我们知道再攒一点就会有优惠的时候,即使不是特别想要,也会为了积分去买一些东西。那时,我们真的是在进行“购物”这一行为吗?还是只是在玩购物游戏?”(吉冈,2013:4)。随着积分制这一游戏要素的加入,一方面支撑“购物”行为的符号之间的关系性发生了变化,另一方面原本这一行为所具有的社会性意义也被背景化了。而且这个例子中所形成的“语义关系”的背景化和“句法关系”的前景化这一模式,在由符号之间的关系性决定“移动”这一行为的《宝可梦GO》中也同样存在。

本文总结——嵌入精灵驿站里的图标的意义

本文探讨了《宝可梦GO》给现实带来的多层化=复数化,以及由此衍生的“割裂”。上文中首先引用了吉田的相关论述,并以此为理论依据,针对游戏化这一概念进行了更深入的分析。现在我们再来看看文章开头所介绍的例子,即精灵驿站和道馆。

入侵者的涂鸦艺术,以及三丽鸥乐园的入口,均是以“精灵驿站图标”或“道馆图标”的形式被嵌入《宝可梦GO》中。但是,在该系统中,玩家是否会对着一张张的图片去思考其背后的意义呢?正常来说,这个问题的答案恐怕是否定的。也就是说,每一张图片,不管图中的对象是什么,在玩家的认知中也仅是“精灵驿站”(或者“道馆”)。

正如罗兰·巴特在“这个存在过”这句话中所暗示的,照片原本应该是再现主体过去现实的一种媒介。当然,他所指的仅是胶卷相机拍摄的照片,而从这句话中我们可以得知在再现这一过程中,作为“光的痕迹”的照片或许获得了某种客观性和可信度。然而,传统上以这种方式拍摄的照片,无论是作为一种表达形式还是作为一种媒介,随着从胶片向数码阶段的过渡,其特性也发生了显著变化。与胶片时代所不同,在照片被数字化的今天,利用photoshop等对图片进行加工、编辑变得更加容易。此外,除了通过Facebook、Instagram等社交媒体分享图片外,基于图片的新型交流方式与社群也正在逐步兴起。前川修在谈到数码照片时指出它“始终处于多重状态中”“照片不是以单一的形式吸引人们观看,而是以用手或手指不断切换‘下一张’照片的形式令照片运动起来为前提。”(前川,2016:12)。通过查看iPhone屏幕上列出的缩略图可以直观地理解到,我们在某一时刻看到的数码照片只是与之相邻的无数照片中的一张——换句话说,它处于“多重状态”。

在试图覆盖现实世界的《宝可梦GO》的游戏场景中,植入了无数各种不同地点的照片,以之作为精灵驿站和道馆的据点。每张照片都登记在数据库中,和其他照片一起被放在同一个网络里,但另一方面,在该系统中,照片原本具有的意义被稀释,变成了一种空洞的符号。与本质是物体存在痕迹的胶片不同,在数码时代,符号与其指向的对象之间的对应关系似乎正在慢慢被解除。因此,可以说《宝可梦GO》象征性地暗示了现代符号世界的特质。

参考/引用文献

アーリ、J (2015)『モビリティーズ―移動の社会学』吉原直樹・伊藤嘉高訳、作品社

南後由和+飯田豊(二〇〇五)「首都圏におけるグラフィティ文化の諸相:グラフィティ・ライターのネットワークとステータス」『日本都市社会学会年報』第二三号、一〇九-一二四頁

深田浩嗣(2011)『ソーシャルゲームはなぜハマるのか――ゲーミフィケーションが変える顧客満足』 ソフトバンククリエイティブ

ブライマン、A (2008)『ディズニー化する社会:文化・消費・労働とグローバリゼーション』能登路雅子・森岡洋二訳、明石書店

前川修(2016)「デジタル写真の現在」『美学芸術学論集』一二、六-三三頁

松本健太郎(2016)「はしがき」松本健太郎編『理論で読むメディア文化――「今」を理解するためのリテラシー』 新曜社、三-一一頁

吉岡洋(2013)「刊行によせて」日本記号学会編『ゲーム化する世界――コンピュータゲームの記号論』新曜社、三-五頁

吉田寛(二〇一三)「ビデオゲームの記号論的分析――〈スクリーンの二重化〉をめぐって」日本記号学会編 『ゲーム化する世界――コンピュータゲームの記号論』新曜社、五四-七〇頁

Barthes, R. (1995) Roland Barthes, Œuvres completes, Tome III 1974-1980. Paris: Éditions du Seuil

[1] 以年轻人为中心的底层文化——街头艺术,在很多情况下被认为是“涂鸦”和“垃圾行为”。南后由和饭田丰指出街头艺术中的“涂鸦是城市空间中的一种“破坏公物”的轻犯罪行为,同时也被广泛应用于现代美术和服饰设计等领域,作为一种兼具互不相容的两面性的视觉表现形式被固定下来”(南後 飯田 2005:109)。

[2] 艾伦·布莱曼在思考迪士尼主题公园的同时,提出了支撑其的“主题化”概念。他所说的主题化,是指“用几乎与之无关的叙述方式来表现作为对象的设施或物体”(布莱曼,2008:15)。这里所说的叙述是指“故事”,迪斯尼乐园“第一,各主题公园本身就是在统一的概括性叙述上被主题化”的,“第二,各个迪士尼主题公园被划分为主题化的、在各自的主题上具有一贯性和统一性的“乐园””(同书:46-47)。

[3] 这里所说的“符号”,并不是指道路标志或地图符号形式的简单标记,而是指符号学中的,向我们传达某些意义的表现形式(语言、影像、音乐…)。

[4] 在本书中,谷岛贯太已经在第5章援引了吉田的论文展开了讨论。因此,本章为了避免重复,将尽量减少以莫里斯符号理论为前提的解释。

[5] 关于游戏化,我曾经担任过日本符号学会刊物《游戏化世界——电脑游戏的符号论》(『ゲーム化する世界――コンピュータゲームの記号論』)的编辑。刊物名中的“ゲーム化”正是“游戏化(gamification)”的意思,可以说,这类文章与《XX化世界》(或XX化社会)的诸多著述,为理解当今时代提供了有效的视角。比如,托马斯·弗里德曼(Thomas L. Friedman)的《世界是平的》(『フラット化する世界』),尼古拉斯·卡尔(NicholasG.Carr)的《大转变》(『クラウド化する世界』),齐格蒙特·鲍曼(Zygmunt Bauman)的《液态现代性》(『リキッド・モダニティ――液状化する社会』),艾伦·布莱曼(Alan Bryma)的《迪斯尼风暴:商业的迪斯尼化》(『ディズニー化する社会』),乔治·瑞泽尔(George Ritzer)的《社会的麦当劳化》(『マクドナルド化する社会』),斋藤环的《心理学化的社会》(『心理学化する社会』)等,这样的例子不胜枚举。另外,有关此类著述的考察,请参考(松本,2016)。

[6] http://merasouma.hatenablog.com/entry/2016/10/10/120633(最后浏览日:2017年9月27日)

(本文原标题为:《宝可梦GO》里的游戏化世界——以画面内外的冲突为起点,现标题为编者所拟)

责任编辑:朱凡

校对:张亮亮

,