感情甜蜜时,恋人之间互相诉说着“愿得一心人,白头不相离”的爱情誓言;

然而,当事与愿违,感情无法维系时,有的人选择了体面分手,不纠缠不打扰;

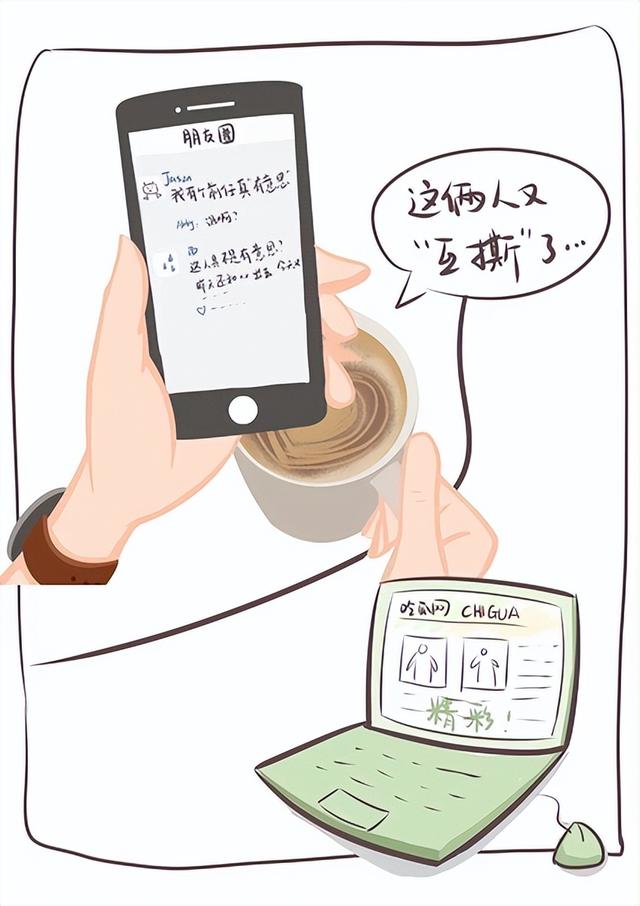

而有的人却在分手后抱着“大家都别好过”的心态,恶语相向,发圈辱骂前任,开启了“互撕大战”,成为别人的笑谈。

更有甚者,曝光前任的隐私和个人信息,让前任的生活受到影响,以宣泄自己的不满。

无论基于什么样的原因分手,发圈辱骂、曝光隐私的行为并不可取,否则有可能要承担相应的法律责任。

金山法院供图

发圈辱骂:涉嫌侵犯名誉权

名誉权是民事主体对自己在社会生活中所获得的社会评价所享有的不可侵犯的权利。公民的人格尊严受法律保护,禁止用侮辱、诽谤等方式损害公民的名誉权。

实践中,往往会有当事人在朋友圈、微信群、微博等平台发布涉及他人的信息并具有侮辱性字眼或贬损性的评价,例如诽谤前任感情不忠、私生活混乱等,使得他人的社会评价降低。

因当事人具有明显的主观过错,满足了侵犯名誉权的构成要件,构成侵害名誉权的行为。对于此类行为,侵权者可能要承担公开赔礼道歉、赔偿精神损害抚慰金等法律责任。

《民法典》第1024条第1款:民事主体享有名誉权。任何组织或者个人不得以侮辱、诽谤等方式侵害他人的名誉权。

曝光隐私:涉嫌侵犯隐私权

隐私是自然人的私人生活安宁和不愿为他人知晓的私密空间、私密活动、私密信息。公民享有隐私权,任何组织或者个人不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人的隐私权。

女大学生王敏在向男友陈真索要欠款过程中,两人发生矛盾继而分手,陈真不仅不还钱,还在电话、微信朋友圈、QQ中辱骂王敏是“心机婊,特别坏,不是什么好人”,并将双方的性隐私向其亲属朋友宣扬,致使王敏精神崩溃,被迫退学。

法院经审理后认为,陈真未经王敏同意,擅自将双方之间的性隐私向他人公开宣扬,侵犯了王敏的隐私权,该侵权行为不仅损害了王敏的羞耻心、自尊心,而且对王敏未来的生活亦会产生一定的负面影响,酌定陈真赔偿王敏精神损害抚慰金3000元。

实践中,侵害他人隐私的行为多种多样,例如,将他人身体的私密部位照片连同姓名、样貌在网络上发布;将他人的私密活动公开;将他人的微信聊天记录公开等。

上述行为中,因当事人存在主观过错,构成了侵害隐私权的行为,侵权者可能要承担停止侵害、赔礼道歉、赔偿精神损害抚慰金等法律责任。

《民法典》第1032条第1款:自然人享有隐私权。任何组织或者个人不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人的隐私权。

《民法典》第1033条:除法律另有规定或者权利人明确同意外,任何组织或者个人不得实施下列行为:

(一)以电话、短信、即时通讯工具、电子邮件、传单等方式侵扰他人的私人生活安宁;

(二)进入、拍摄、窥视他人的住宅、宾馆房间等私密空间;

(三)拍摄、窥视、窃听、公开他人的私密活动;

(四)拍摄、窥视他人身体的私密部位;

(五)处理他人的私密信息;

(六)以其他方式侵害他人的隐私权。

曝光个人信息:涉嫌侵犯个人信息权

个人信息是以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人的各种信息,包括自然人的姓名、出生日期等。个人信息受法律保护。除法律、行政法规另有规定的外,未经本人同意,不得非法公开个人信息。

李女士最近经常深夜接到莫名其妙的陌生来电,对自己的生活造成了不小的影响。后经民警调查,原来是李女士的前男友在网上冒充李女士并泄露其信息,好让李女士求助自己解决麻烦。此类行为,因未经过本人同意,擅自公开他人的手机号码,则侵犯了李女士的个人信息权,侵权者可能要承担损害赔偿等法律责任。

《民法典》第1034条:自然人的个人信息受法律保护。

个人信息是以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人的各种信息,包括自然人的姓名、出生日期、身份证件号码、生物识别信息、住址、电话号码、电子邮箱、健康信息、行踪信息等。

个人信息中的私密信息,适用有关隐私权的规定;没有规定的,适用有关个人信息保护的规定。

《个人信息保护法》第69条第1款:处理个人信息侵害个人信息权益造成损害,个人信息处理者不能证明自己没有过错的,应当承担损害赔偿等侵权责任。

实践中,对名誉权、隐私权的侵犯往往交叉出现。侵权行为一旦在朋友圈、微信群、微博等社交或网络平台形成,由于传播速度快,往往给权利人带来严重影响。侵权人除了要承担相应的民事责任,还有可能承担行政责任甚至刑事责任。

感情走到了尽头,不打扰不纠缠,转身离开,不失为一种明智的选择。

不爱了,请别伤害。

通讯员 张涛 新民晚报记者 屠瑜

,