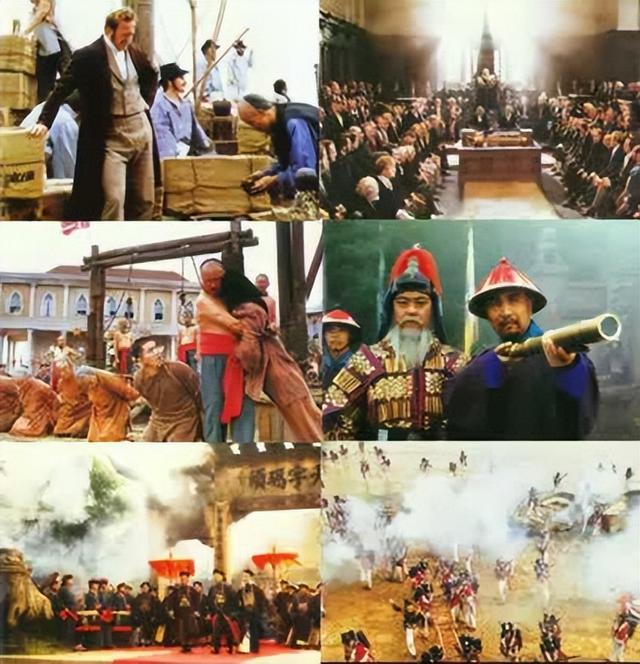

众多大学生身着汉服,在长沙石燕湖边进行“祓禊”“宴饮”“踏青游春”等汉风古韵的演绎,以此迎接即将到来的上巳节。(中新网资料图 杨华峰 摄)

华舆讯 综合报道 在《论语》中《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》一篇,孔子让几个弟子各自说出自己的理想,曾皙道:“暮春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎七沂,风乎舞雩,咏而归。”

这场景描述了一场特殊的春游沐浴,正是华夏传统节日之一的上巳节。

兴起

上巳节诞于先秦,兴于汉代,繁盛于唐朝,这个节日曾在长达800年的时间里被作为一个非常重要的节日庆祝,也是祓禊的日子。这一天人们去水边举行祭礼,洗濯去垢,求福去灾。

上巳节有起源于兰汤辟邪的巫术活动之说,用兰汤以驱除邪气。汉唐之际,农历三月初三,张灯结彩的场景和招魂作法一起出现,因为这一天是中国古代最“浪漫”的鬼节。古代认为,上巳节是消除疾病的好时机。民间以祓禊消除百病,即用兰草沐浴,以求洗去百病、幸福健康。

到了晋代,上巳节逐渐演化为皇室贵族、公卿大臣、文人雅士临水宴饮的节日。这一天有了新的习俗,流觞曲水。比如王羲之的《兰亭序》便是在永和九年三月初三兰亭雅集之时写下的作品。大家分坐于曲水之旁,借着宛转的溪水,以觞盛酒,置于水上,停在谁面前,谁就要将杯中酒一饮而下,并赋诗一首。此后“文人雅聚,曲水流觞”千古流传。

唐朝时期,上巳成为当时隆重的节日之一,已经从文人雅士阶层的春游活动发展成为全民狂欢,男女在这一天开始了邂逅相亲等。

然而,到了宋代以后,上巳节突然销声匿迹。

衰落

上巳节的重点活动是一祭祀、二交友,但唐朝的全民娱乐逐渐让祭祀的传统丢失。

再者因上巳、清明、寒食三节日期相近,内涵冲突。上巳重狂欢,寒食重祭祖,清明重健康,唐高宗时便曾下诏批评:“寒食上墓,复为欢乐,坐对松槚,曾无戚容。”随着大唐盛极而衰,礼教压迫渐重,三节合一后,上巳因素渐被涤荡,寒食因素一家独大,清明遂成了扫墓节。

宋朝后期,由于理学的盛行,男女大防,因此除了元宵节等几个少数节日外,男女出游受到了约束,官方不再鼓励举办类似仪式。

后来,三月上巳节衰微,不再是大规模的全国性的习俗了。

一场重现中国古代春秋时期上巳节“曲水流觞、临水浮卵、水上浮枣”风俗的活动在江苏常州淹城春秋乐园内上演。(中新网资料图 唐娟 摄)

日本的上巳节

三月三又叫女儿节,是一种古代汉族少女的成人礼,一般在这个日子举行成人礼。深受汉文化的影响,日本的上巳节是女孩子的节日,明治维新后改为阳历3月3日。节日期间,家中的成员聚在一起祝福女孩子健康平安的长大成人。此外,因“曲水流觞”的风俗影响,在日本现在依旧保持这种习俗,人们用纸做成各式各样的人形娃娃放入河中流走,来祈求健康。

那些“存在感”不强的传统节日

唐代是中国传统节日形成的重要时期,以唐朝为参照,除上巳节外,中国历史上还有一些逐渐被人们遗忘的节日。

·天贶节

农历六月初六是中国传统节日天贶节。道家的称呼,起源较晚。淮安民间有六月六晒红绿的习俗。相传“六月六晒红绿”之俗起源于唐代。唐代高僧玄奘从西天取佛经回国时,经文被海水浸湿,在六月初六将经文取出晒干,此日变成吉利的日子。后来,家家户户都于此日在大门前曝晒衣服,以后此举成俗。

·伏日

古代也专指三伏中祭祀的一天。伏日产生于先秦,兴盛于秦汉,是秦汉时期民间最为重要的两个节日之一,直到唐宋时期也有很多人在过这个节日。伏日的起源既然与祭祀与辟邪有关,这个节日的主要活动就是避暑气、镶热毒,吃辟恶饼。

·人日

即元月初七,传说是女娲造人之日。古代人日有戴“人胜”的习俗,人胜是一种头饰,从晋朝开始有剪彩为花、剪彩为人。此外还有登高赋诗的习俗。

,