1925年底,在画家刘海粟的周旋帮助下,陆小曼的丈夫王赓答应签字离婚,至此,徐志摩与陆小曼二人总算苦尽甘来,可以正式结婚了。

早在1922年,徐志摩已经与前妻张幼仪在德国签字离婚,可没想到,这张离婚书,在他父亲徐申如眼中只是一张废纸。

徐申如大发雷霆,不准徐志摩再婚,说当初他在海外签订离婚书,父母并不在场,不能算数,要想与陆小曼结合,必须得到张幼仪点头,徐家才能帮二人筹备婚事。

徐志摩长期靠父亲供养,只能遵命,1926年,徐志摩前往上海,找到归国不久的张幼仪,求她同意自己再婚。

此时,惨遭丧子之痛的张幼仪对徐志摩心灰意冷,毫不犹豫地答道:“我答应你。”徐志摩听到这句话,高兴得手舞足蹈,冲上前去拥抱她,不料动作太大,一甩手,竟令他手上的翠玉戒指从窗户里飞了出去,消失得无影无踪。

多年后,张幼仪回忆起这一幕,深感是个不祥之兆,似乎冥冥中有什么命数设定,在徐志摩再婚前就已经拉开了他人生悲剧的序幕。

徐志摩不但在婚礼前曾有一些不祥的征兆,遇难前也有多个偶发性事件,这些事后来在林徽因、陆小曼等人的回忆里慢慢浮现出来,汇合在一起,不禁令人感到惊讶。

1、婚礼前遗落戒指、婚礼上遭恩师呵斥,徐志摩却一心走入不被祝福的婚姻1922年,徐志摩在报纸上刊登了《徐志摩离婚通告》,发出振聋发聩的呐喊:“我将于茫茫人海寻找我唯一之灵魂伴侣,得之,我幸;不得,我命。”

两年前,在英国,他结识了16岁的林徽因,为她魂牵梦萦,不料空欢喜一场,林徽因终究还是选择了门当户对的梁思成。与陆小曼相识后,他为陆小曼的不俗书法、流利英语、翩翩舞姿和京剧唱功所倾倒,不顾她是有夫之妇、好友的妻子,二人陷入了热恋。

对陆小曼离婚的要求,王赓不肯答应,还扬言要杀了徐志摩,吓得徐志摩躲到了欧洲。回国后,徐志摩托著名画家刘海粟组织饭局,刘海粟口若悬河,当众做了一番关于现代婚姻恋爱自由的演讲,王赓被说服了。

徐志摩、陆小曼的再婚,遭到很多人反对。徐志摩的父亲徐申如认为陆小曼婚内出轨、名声不佳,如果嫁入徐家,有辱门风。徐志摩的恩师梁启超等人也对此不以为然,梁启超觉得徐志摩、陆小曼为了追求所谓“灵魂伴侣”,不顾世俗眼光和传统道德,此举不值得称道。

但欲做“时代先驱”的徐志摩却一意孤行,阻力越多,他越认定自己勇敢,是在“放一个大炸弹”,为此,他不辞辛苦地在北京、上海、浙江海宁到处奔波,以求得家人朋友们的同意和支持。

徐申如膝下只有徐志摩一个儿子,徐志摩年近三十,只与张幼仪生了长子徐积锴(小名阿欢),次子小彼得在德国因肠炎夭折,身为海宁硖石镇首富,徐家大宅至今空荡荡的,没有他期望中的儿孙满堂,偌大家业后继无人,因此,听到徐志摩多次恳求后,徐申如心软了。

他从报纸上看过陆小曼的照片,一副大家闺秀模样,听说是名门之后,父亲曾任财政部司长,为了让徐志摩接着开枝散叶,徐申如同意了婚事,还花巨资在硖石镇徐家老宅旁给新婚夫妇建起了一栋新宅。

海宁徐志摩故居

考虑到徐志摩留过洋,陆小曼曾是“民国第一外交家”顾维钧的英文秘书,这座新宅被设计成中西合璧的洋房,上下两层,有20多个房间,十分奢华。

徐志摩故居内景

迫于父命,徐志摩前往上海找到张幼仪,当面恳求她同意自己再婚。

对徐志摩,张幼仪不抱有任何希望。

1915年,她才15岁,就被迫中断学业嫁到徐家,18岁的徐志摩始终对她不屑一顾,就连新婚之夜,二人也没有交谈一句话,在沉默中完成了夫妻义务。张幼仪晚年回想起来,仍觉得忿忿不平,认为徐志摩根本没打算去了解自己,叹息“我没法子让徐志摩了解我是谁,他根本不和我说话。”

1922年,徐志摩不顾张幼仪有孕在身,怀着他们的次子小彼得,一再逼迫她打胎离婚。

连林徽因都被张幼仪的凄凉模样打动了,感到很不忍心,她在写给徐志摩的信里说道:“我忘不了,也受不了那双眼睛。上次您和幼仪去德国,我、爸爸、西滢兄在送别你们时,火车启动的那一瞬间,您和幼仪把头伸出窗外,在您的面孔旁边,她张着一双哀怨、绝望、祈求和嫉意的眼睛定定地望着我。我颤抖了。那目光直透我心灵的底蕴,那里藏着我知晓的秘密,她全看见了。”

可徐志摩对妻子的哀求却不屑一顾,一心只想追求自己的幸福。

林徽因要逃离这场三角恋,开始整理行装回国,徐志摩更着急了,他说,林徽因就要回国了,再不离婚就来不及了,因此追到柏林,要张幼仪在离婚协议上签字。

签字仪式举办时,张幼仪刚刚生下次子小彼得不久,孩子还在医院的育婴房没办出院手续,而徐志摩兴高采烈,骄傲地向众人宣称,他是民国第一个根据《民法》离婚的男人,挑战了“让他无法依循真实感受的传统”,旁边簇拥的朋友纷纷与他握手、祝贺他重获自由,仿佛是什么大喜事。

对这个绝情的男人,张幼仪没什么舍不得的,她果断说道:“我答应你。”

见张幼仪不阻拦他的婚事,徐志摩十分欣喜,情不自禁地上前拥抱张幼仪,说:“你太伟大了。”

由于动作幅度太大,他连手上的翠玉戒指都甩掉了,说来也巧,当时张幼仪的住所洋房窗户大开,戒指一下子就飞到窗外的草丛里,消失不见了。这戒指是徐志摩与陆小曼的定情信物,他平常爱若珍宝,忙跑下楼寻找,不料怎么也没有找到。

后来,张幼仪回想起来,认为这是徐志摩婚礼的第一个不祥之兆。

过了张幼仪这关,徐申如又提出一个条件,要徐志摩找胡适或梁启超当证婚人,才能举办婚礼。

胡适自己倒非常想当这个证婚人,可他妻子江冬秀极其看不惯徐志摩抛妻弃子、追求所谓真爱的行径,对胡适借解决徐陆感情纠纷之机与陆小曼来往过密、互写英文情书的情形,她也心中膈应。

当时陆小曼与胡适之间有几分暧昧,为了怕被江冬秀发现,陆小曼写的是英文信,因为“用英文会比较安全”,还故意把字写得“又大又丑”,好不让江冬秀起疑心。

江冬秀虽然看不懂英文,却看得懂胡适整天围着陆小曼献殷勤的言行,因此不但不准胡适去当证婚人,甚至不准他参加徐志摩的婚礼。

无奈之下,徐志摩只得硬着头皮找恩师梁启超当证婚人。

梁启超对徐志摩“找真爱”的行为并不支持,早在他回北京纠缠已与梁思成订婚的林徽因时,梁启超就专门给徐志摩写过一封劝诫的长信,让他不要把自己的幸福建立在别人的痛苦上。

徐志摩拿出软磨硬泡的功夫,多次写长信向梁启超细诉衷肠,梁启超无奈之下,只得答应当证婚人,但最终,他却没有送上祝福。

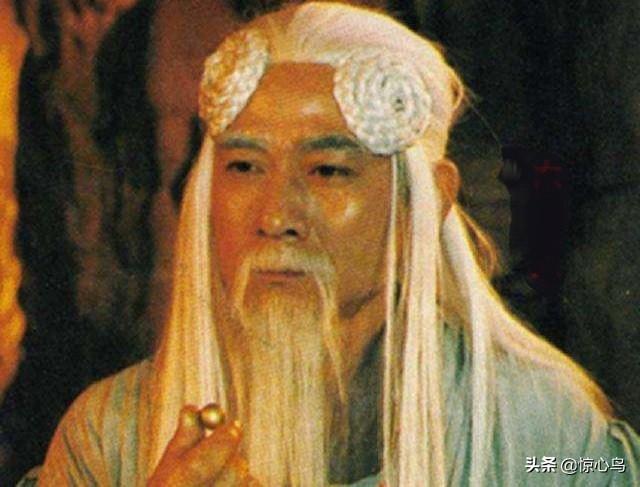

徐志摩与陆小曼

1926年8月14日,也是农历的七夕、中国“情人节”,徐志摩与陆小曼订婚。10月3日,二人北京北海公园举办婚礼,文化名人济济一时,梁启超走上证婚人席,冷冷地扫视了这对“有情人”,开口说道:“我来是为了讲几句不中听的话,好让社会上知道这样的恶例不足取法,更不值得鼓励———徐志摩,你这个人性情浮躁,以至于学无所成,做学问不成,做人更是失败,你离婚再娶,就是用情不专的证明!”

徐志摩听到这里,不禁满背涔涔汗出,只见梁启超话锋一转,又盯着陆小曼说道:“陆小曼,你和徐志摩都是过来人,我希望从今以后你能恪遵妇道,检讨自己的个性和行为,离婚再婚都是你们性格的过失所造成的,希望你们不要一错再错、自误误人。不要以自私自利作为行事的准则,不要以荒唐和享乐作为人生追求的目的,不要再把婚姻当作是儿戏,以为高兴可以结婚,不高兴可以离婚,让父母汗颜,让朋友不齿,让社会看笑话!”

梁启超还想慷慨激昂说下去,徐志摩再也按捺不住,上前打断了他的发言,陪着笑说道:“恩师,请为学生还有高堂父母留点面子。”

此时,徐申如的脸色铁青,显然,他的想法与梁启超是一样的。

梁启超见状,也不好再批评下去,就草草结束了发言,说道:“总之,我希望这是你们两个人这一辈子最后一次结婚!这就是我对你们的祝贺!———我说完了!”

这番“证婚词”可真是古往今来最不吉利的证婚词了。

梁启超性情耿直,但向来待人宽厚,做事讲究传统道德,他对徐志摩的不满由来已久,不仅是因为徐志摩狂热追求儿子的未婚妻,更因为徐志摩对前妻、次子绝情,对家庭不负责任,把婚姻当儿戏,因此才借着证婚的机会,严厉批评,不希望他们打着“真爱”、“自由”的旗帜,再伤害他人。

梁启超演讲过后,满堂宾客都大惊失色,久久说不出话来。

后来,陆小曼的好友、女作家赵清阁对梁启超的证婚词深感不满,认为梁启超这席话夹带私货,是为儿子出气,给徐志摩、陆小曼的婚姻埋下了悲剧的伏笔。身为维新派代表人物,梁启超自己暗中纳妾,却不准学生离婚另娶,非常双标。

这番严厉批评的证婚词,是徐志摩婚礼上的第二个不祥之兆。

不被师长父母祝福的婚姻,又怎么可能幸福美满呢?

而徐志摩是一意孤行的人,即使没有任何人看好这段浪漫情事,他仍然执意迎娶了“灵魂伴侣”陆小曼。

婚前,在写给陆小曼的情诗《翡冷翠的一夜》中,旅欧的徐志摩表达了他对陆小曼至死不渝的爱,这首诗最终让陆小曼下定决心离婚,也算是第三个不祥之兆了:

“爱,就让我在这儿清静的园内,

闭着眼,死在你的胸前,多美!

头顶白杨树上的风声,沙沙的,

算是我的丧歌

……

反正丢了这可厌的人生,实现这死

在爱里,这爱中心的死,不强如

五百次的投生?”

徐志摩最崇拜的诗人是拜伦和雪莱,他多次对两位诗人短暂而充满激情的人生表示向往,希望有拜伦、雪莱式与众不同的死法,还把自己的笔名改成了“云中鹤”,后来果然在云中遇难。

2、婚后生活艰辛,夫妻矛盾重重徐志摩出身海宁富商之家,发妻张幼仪家里也是宝山巨富,一直过着比较优裕的生活,但即使如此,凭他个人的能力,也很难供养得起陆小曼。

陆小曼是上海人,父亲陆定曾任国民南京政府财政部司长,前夫王赓是陆军少将、哈尔滨警察局长,一直过着养尊处优的生活,嫁给徐志摩后,倘若徐家愿意承担二人的生活费用,本来也不虞衣食。

可陆小曼婚后在海宁硖石镇生活了几个月,徐申如夫妇就对她产生了极大的怨念,不久,老两口不辞而别,前去上海,投靠前儿媳妇张幼仪,将徐志摩、陆小曼小两口丢在了老家。

原来,身为北京名媛的陆小曼,擅长的是琴棋书画,是在文艺界名人圈里的交际,而到了乡下地方,她浑身才艺无处施展,她的生活考究、仪态万千,只被生活朴实的徐家公婆看作是矫情和轻薄。

硖石镇徐志摩书房眉轩(陆小曼小名“眉娘”)

陆小曼身体瘦弱,平时很挑食,在饭桌上这个不吃、那个不吃,剩菜都推给徐志摩,回到房间里又要买很多零食来品尝,由于使唤不动徐家仆人,她动不动就吩咐徐志摩做事,还当众要新婚丈夫把自己抱上二楼,在徐申如夫妇看来,这哪里算是大家闺秀,根本就是交际花。

而最严重的是,陆小曼再婚时已经失去了生育能力。

离婚前,陆小曼已怀有数月身孕,为了彻底与王赓断绝关系,陆小曼带着侍女,悄悄去私人诊所堕胎,因手术做得不彻底,留下了严重的后遗症,身体弱不禁风,常常头痛、昏迷,不能再生儿育女。

得知这一点后,徐申如夫妇对她彻底失望,连带对不听话的亲生儿子徐志摩也产生了怨恨和厌烦,于是,他们把生活重心完全转移到了张幼仪母子那里。

张幼仪18岁时为徐家生下了长孙徐积锴(小名阿欢),1925年她在德国失去了次子小彼得,痛苦中离开柏林归国,为了抚慰她,徐申如把8岁的阿欢送到她身边。

张幼仪在德国是学幼儿教育的,她先是陪儿子在北京读了一段时间书,后来看两位哥哥张君劢和张嘉璈都前往上海安家立业,她也带阿欢来了上海,准备开办幼稚园。

当时,张幼仪和儿子住在二哥家,她二哥张君劢是著名政治家、德国博士,来上海后买了范园14号的豪宅,四哥张嘉璈是中国银行副总裁,实力雄厚,也在范园18号买了房,兄弟俩当起了邻居。

上海范园旧洋房

范园位于海格路(今华山路)的法租界,是当时上海的顶级豪宅区,“范园”的意思是模范的花园式洋房。园中每栋洋房的建筑面积都在5百平方米以上,除了各家房前房后都有花园外,还有个占地25亩的大花园,园中小桥流水、花树繁密,环境美不胜收,其住户均为上海数一数二的名流和银行家,按今天的房价是过亿人民币。

徐申如夫妇来沪之后,看到孙子“寄人篱下”,就大手笔地买下了范园20号洋房,给张幼仪母子俩居住。

张幼仪与徐志摩离婚后,徐申如曾将财产分为三份,一份给阿欢、由张幼仪代持,一份给徐志摩,一份留给自己养老,由于徐志摩和陆小曼实在不得他欢心,分财产的事,徐申如此后不再提起,除了生意上的流动资金,其他家产都陆续给了张幼仪母子。

1927年,失去父亲资助的徐志摩与陆小曼定居上海后,顿感生活压力沉重。

陆小曼不愿被张幼仪比下去,要求徐志摩也买栋差不多的洋房,徐志摩哪里拿得出这笔巨款,而且,由于父母已为自己在老家建了气派的洋房,徐志摩也不好意思再开口要钱在上海买房,只能在离范园不远的南昌路租了栋三层楼别墅,每月租金一百大洋。

买了房子,陆小曼又要求买最名贵的家具摆设来装点房子。

她初来上海,被人称为“南唐北陆”,天天登报纸,要到处交际,衣服首饰绝不能少,出门还要司机和保姆,徐志摩那点教授薪水和诗歌稿费根本不够她花用。

陆小曼的京剧扮相

当时,陆小曼母亲吴曼华在她家中主持家务,曾向郁达夫妻子王映霞叹息说:“这个家难当,一个月要花费五六百大洋。”而当时一个普通工人的月工资不过五到十个大洋罢了。

为了挣钱养家,徐志摩同时在光华、东吴、大夏三所大学讲课,还要写点诗文赚稿费,整天疲于奔命,心情本来就不好,而陆小曼与翁瑞午的亲密举止又让他感到非常难堪。

来上海后,陆小曼受到小报花边版追捧,常登台唱京剧来支持慈善事业,由于她体弱,连唱两天戏就会旧病复发,昏倒后卧床不起,因此徐志摩到处托人找良医,寻到一个也是票友的名医翁瑞午。

翁瑞午擅长推拿,常为陆小曼解衣按摩,手到病除。

有一次,陆小曼问他:“瑞午,你给我按摩确实有效,但你总不能时时刻刻在我身边啊,你不在的时候万一我发病的话,有什么办法呢?”翁瑞午想了一下,就推荐她抽鸦片。翁瑞午自己也是个瘾君子,从此之后,二人常常一起躺在客厅的烟榻上,隔灯并抽、吞云吐雾。

听说陆小曼吸上了鸦片,徐家更不愿认这个儿媳妇了。

徐志摩一回家就看到妻子与翁瑞午睡在一起抽鸦片,也是怒不可遏,加上为了挣钱到处奔走,本来就心情压抑,因此大发雷霆,争吵不休,在外地出差时,还写了满是“秽语”的信去辱骂陆小曼。

夫妻俩频繁发生争吵,家中鸡犬不宁,徐志摩只能去找住得不远的前妻张幼仪,向她诉苦,有时也向她借钱周转,张幼仪借钱的时候,怕他难堪,还一再强调:“这是你父亲的钱。”

张幼仪是个厚道人,1927年底,她创办的云裳公司开业时,还特地请陆小曼当招待,由着她出风头,后来,1947年,陆小曼出版《志摩日报》时,就以她与徐志摩在云裳公司门前的合影为封面,还引起了一场笔墨官司,争论云裳公司的创办者到底是张幼仪还是陆小曼。云裳公司的资本是一万大洋,当时的陆小曼是拿不出来的,而且她病得弱不禁风,也不可能有体力去做公司总经理。

唐瑛、陆小曼(后立者)在云裳公司开业典礼上

徐申如与徐志摩、陆小曼夫妇断绝关系,不给他们任何经济支持,一方面是嫌弃陆小曼大手大脚、为人轻薄,不想让她花徐家的钱;另一方面可能是向徐志摩施压,想让他与张幼仪重修旧好。

徐志摩对从德国留学回来的张幼仪的确刮目相看,认为她越来独立坚强,但张幼仪本人对他已经无感,如今的她已成为上海女子银行副总裁,一心只想办事业,接连拒绝了清华大学首任校长罗家伦和著名政治家罗隆基的求婚,对徐志摩当然更加不会放在眼里。

在重重家庭矛盾之下,疲惫的徐志摩不堪重负,终以悲剧结束了这场婚姻。

3、空难前曾有多个征兆,葬身云中或许是徐志摩的宿命在徐志摩飞机失事前,同样发生了一些不可思议的事情,后来,当张幼仪、林徽因、陆小曼等人回忆起前因后果时,均感到徐志摩的死不完全是意外。

1930年冬天,徐志摩接受了北京大学的聘书,同时还在北平女子师范大学任教。

北大的教授月薪是300银元,女师大的月薪也有280银元,赶得上当年鲁迅的收入,他自己只留30元,其他都寄给陆小曼,而陆小曼染上鸦片瘾后,开销更大,这笔收入仍然无法足用,徐志摩还是没有摆脱经济困境,不得不到处借钱,亲友们都因此对他侧目。

为了让陆小曼摆脱上海的环境,徐志摩多次写信给陆小曼,要她来北平与自己一同生活,可陆小曼已经无法自拔,一直没同意重返北平,徐志摩不得不在两地来回奔波,为了省钱,他长期搭乘中国航空公司的邮政飞机。

当时徐志摩曾写过一篇著名的散文《想飞》,航空公司开业不久,为了打广告,送给这位著名诗人一本免费乘机券,让他随意搭载,在那个时代里,民航还未普及,一般人不敢乘坐,但徐志摩由于要长期两地奔波,还想节省路费,就坦然接受了。

1931年11月13日,为了赚点外快弥补家中的巨额亏空,徐志摩特地从北平乘飞机回上海给蒋百里当出售愚园住宅的中人。

离开北平前一晚,他与林徽因参加了同一个文学茶会偶遇了,因飞机改期三次,徐志摩担心自己走不了,晚上又去拜访林徽因、梁思成夫妇,恰好林徽因夫妇外出,他喝了一壶茶就离开了,在桌上留下一张纸条,上写:“定明早六时飞行,此去存亡不卜。”

林徽因回家后看到纸条,深感不祥,慌忙给徐志摩打去了电话,徐志摩说:“你放心,很稳当的,我还要留着生命看更伟大的事迹呢,哪能便死?”林徽因还是很不安,就在电话里告诉他,自己11月19日晚上要在北平协和小礼堂举办一个建筑艺术演讲会,徐志摩答应她,自己一定如期赶回来。这段往事,林徽因后来写入了自己的回忆文章《悼志摩》。

乘机来到上海后,徐志摩回家一见到躺在烟榻上的陆小曼,就开始了激烈的争吵,此时,陆小曼与翁瑞午的传闻已经沸沸扬扬,她的鸦片瘾和巨额开销让徐志摩负债累累,却仍然不同意随他北上安家,徐志摩越想越气,指责陆小曼毫不悔改,言语激烈。

养尊处优惯了的陆小曼哪里听得了别人训斥,登时发作,据在场的郁达夫回忆:“当时陆小曼听不进劝,大发脾气,随手把烟枪往徐志摩脸上掷去,志摩连忙躲开,幸未击中,金丝眼镜掉在地上,玻璃碎了。”

这让徐志摩心情很不愉快,11月18日下午,他前往张幼仪所在的云裳公司订制几件衬衫,顺便向张幼仪诉苦,述说他与陆小曼之间的纠纷。

据张幼仪在《小脚与西服》中回忆:“那天下午,他说他得马上赶回北京。我就问他为什么非这么赶不可,他可以第二天再回去。我还告诉他,我觉得他不应该搭中国航空公司的飞机,不管是不是免费。他像平常那样大笑着告诉我,他不会有事的。”

徐志摩没有告诉张幼仪的是:他急着明天赶回北京是为了听林徽因的演讲会。

林徽因心底对徐志摩曾有过很深的感情,虽然由于父命和她自己的理智,她没有选择与徐志摩结婚,但这段感情始终深藏她心底,1931年4月,林徽因曾写下诗篇《那一夜》,在徐志摩主编的《新月》上发表:

“那一晚你的手牵着我的手,

迷惘的星夜封锁起重愁。

那一晚你和我分定了方向,

两人各认取个生活的模样。

……

到如今我还记着那一晚的天,

星光、眼泪、白茫茫的江边!

到如今我还想念你岸上的耕种:

红花儿黄花儿朵朵的生动。”

被谱成歌曲的《那一晚》

1931年7月,徐志摩写了答诗《你去》寄给林徽因,也是他的绝笔诗:

“你去,我也走,我们在此分手;

你上哪一条大路,你放心走,

……

等你走远了,我就大步向前,

这荒野有的是夜露的清鲜;

也不愁愁云深裹,但须风动,

云海里便波涌星斗的流汞;

更何况永远照彻我的心底;

有那颗不夜的明珠,我爱你!”

他最爱的女人,始终是林徽因。

与张幼仪分开后,当天晚上,徐志摩前往南京,第二天一早从机场打电报给林徽因,说下午三点钟飞机能到北平南苑机场,林徽因收电报后,托梁思成带车去接机。

11月19日上午九点,徐志摩乘坐邮政飞机由南京赶往北平,飞机上只有三个人,徐志摩是唯一的乘客,主机师王贯一前天晚上忙着准备女儿婚事,几乎一夜没睡,精神不足,而飞机抵达济南党家庄一带时,由于浓雾弥漫、航向难辨,只得降低飞行高度来寻找航线,不幸撞山坠毁,机上三个人全部遇难,情形就如同徐志摩在《想飞》一文的结尾所描绘的场景:

“同时天上那一点子黑的已经迫近在我的头顶,形成了一架鸟形的机器,忽的机沿一侧,一球光直往下注,硼的一声炸响,——炸碎了我在飞行中的幻想,青天里平添了几堆破碎的浮云……”

而后来据陆小曼的表妹回忆,就在11月19日中午,悬挂在徐家客厅里的徐志摩放相片的镜框突然从墙壁上掉了下来,镜面摔得粉碎,让陆小曼心惊肉跳、坐立不安,后来想到可能是自己向徐志摩掷烟枪时曾打中过相片框,而第二天,她就听到了噩耗,也得知徐志摩临终时,身边仍然有装着陆小曼画作的卷轴,打算带往北平特地找人装裱,这让陆小曼更加伤心了。

飞机失事后,送免费机票给徐志摩的中国航空公司南京办事处主任保君健连夜去徐家报讯,陆小曼不肯相信,认为徐志摩不会乘坐邮政飞机。保君健只得去找同住法租界的张幼仪报信,张幼仪赶紧托四哥张嘉璈前往济南、买棺柩运回徐志摩遗体,在上海举办过葬礼后,徐志摩被安葬在生前从未相处过的次子小彼得身边。

徐申如痛恨给徐志摩带来噩运的陆小曼,不准她回老家出席葬礼,后经人劝说,答应每月支付陆小曼3百元生活费。

陆小曼没有想到与徐志摩的最后一次争吵就是永别,她痛苦万分,昏厥数次,从此再不出去交际,戒了鸦片,深居简出,一心编著徐志摩遗稿,也曾多次忏悔给徐志摩带来的伤害。不过,虽有才艺,她仍然是个柔弱无刚的女子,生活不能自立,后来依靠翁瑞午供养。

这些徐志摩亲友在事前就感到的不安和不祥之兆,其实映射了徐志摩当时极不愉快的精神面貌,在生活的重重压力之下,这个一心追求爱、自由与美的诗人,在感情、亲情、生活、工作的各种矛盾冲突面前,已经力不从心、处于困境,他只想生活在诗意之中,用热烈的力量去享受美而短暂的人生。

最终,他像自己1930年春天写的那首短诗《黄鹂》那样冲破云宵,完成了一场极尽生命能量的绝唱:

“它一展翅,

冲破浓密,化一朵彩云;

它飞了,不见了,没了——

像是春光,火焰,像是热情。”

,