文\常清君

郑重申明:常清君在自媒体平台发布的每一篇文章,都是以本人的专业知识、自身经验以及人生阅历等,经过独立思考后,认真撰写并反复修改的原创作品。

常清君导读:在中华数千年流传下来的文学作品中,其中一大题材是有关怀古咏史的,即追忆念怀往昔岁月、描写叙述古迹史事等的古诗词曲。常清君在此陆续与大家共同赏析其中佳作。

刘禹锡(772年—842年),字梦得,河南洛阳人,唐代文学家、哲学家,有“诗豪”之称,与柳宗元并称“刘柳”,与韦应物、白居易合称“三杰”,与白居易合称“刘白”。

刘禹锡诗文俱佳,其作品涉猎题材十分广泛,人们最为熟悉的是在常清君还在上学读书时,就已经入选了中小学语文课本的古诗《竹枝词二首·其一》,其中有“东边日出西边雨,道是无晴却有晴。”的经典名句;以及古文《陋室铭》,其中有“山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。”的经典名句。

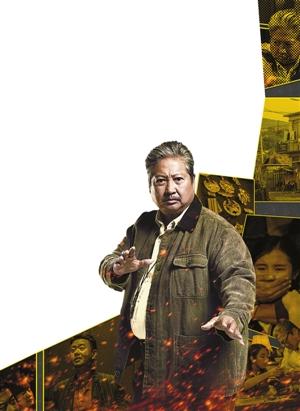

金陵古迹石头城这次赏析的是唐代刘禹锡的七言绝句《金陵五题·石头城》:

山围故国周遭在,潮打空城寂寞回。淮水东边旧时月,夜深还过女墙来。

按惯例常清君先解释一下其中字词:

石头城:又称为“石城”,广义上是如今南京市的别称,狭义上则是指南京老城城西的石头山石头城。其遗址位于现南京市鼓楼区清凉山一带,是一处六朝时期的著名遗迹,有“东吴第一军事要塞”之称,筑于楚威王七年(公元前333年),东汉建安十六年(211年),三国中的吴国孙权迁至秣陵(今南京),在石头山金陵邑原址筑城,取名石头城。其扼守秦淮河与长江的交汇口,是保障首都建康城西部安全的军事重镇,也是兵家必争之地,素有“石城虎踞”之称。曾作为吴、东晋、宋、齐、梁、陈等六朝都城。

故国:即旧都。此处指石头城。

周遭:环绕。

淮水:指贯穿石头城的秦淮河,据说秦始皇时凿通方山引淮水,横贯城中,故名秦淮河,是扬子江的一条支流,全长约110公里,是南京地区主要河道。

旧时:指汉魏六朝时期。

女墙:指石头城上的矮城。

描写景物亦抒情《石头城》是刘禹锡所写组诗《金陵五题》中的第一首,长庆(唐穆宗李恒的年号)四年(824年)夏,刘禹锡从夔州(今重庆奉节县)刺史任上,调往和州(今安徽和县)任刺史。宝历(唐敬宗李湛的年号)二年(826年),刘禹锡奉旨调回东都洛阳,途径金陵南京时,写下了这首诗篇。

先来看前两句“山围故国周遭在,潮打空城寂寞回。”

从格式上看,这是两句对仗相当工整的诗句,意思是说:四周群山依旧环绕着废弃的金陵古都,长江的江水不停地拍打着寂寞的石头空城。

再继续看最后两句“淮水东边旧时月,夜深还过女墙来。”

意思是说:秦淮河东边古老而清冷的月光,在夜半时分越过宫墙照耀着这昔日的皇宫。

从以上的字面解释,大家已经看出来,与常清君在上一篇赏析的同为唐代诗人杜牧的那首咏史怀古的七言绝句《赤壁》中,其中直接发议论的“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。”之诗句,存在明显不同之处。

刘禹锡所作这首诗歌,不仅没有发一字一句的议论,甚至都没有提及任何与古都金陵南京有关的历史故事,就只是在描述石头城遗址的景物,好像作者本人参加了旅行社组织的“某某地一日游”之类的旅游团一样,随便发几张现场照片到朋友圈而已。

忧国情怀在其中那是否意味着,这就是一首单纯的写景之作呢?非也!

刘禹锡当时所生活的年代,已处于唐代逐渐走向衰败的晚唐时期,曾经盛极一时的大唐帝国已日趋衰败,各种社会矛盾日趋尖锐,朝廷里的争斗也日趋激烈,地方上藩镇割据的势力日趋强大……

他作为一名朝廷大臣要员,看在眼中,忧在心里,当途径金陵南京时,看到曾经被诗家称为“金粉六朝”的古都,所呈现在眼前的一片荒凉的遗址,更为大唐的未来担忧,不想让大唐王朝迈入这种从衰而兴,又再到兴而衰的历史轮回。

但他又不便在诗里明说,因为当时的恶劣政治环境,已经不允许他这样做了,而且他还曾经有过这方面的深刻教训(刘禹锡曾因为创作了《元和十年自朗州召至京戏赠看花诸君子》一诗,得罪朝廷,被贬谪边远地区任职。)

所以,他只能将诗歌写成貌似写景之作(至少从字面上看是这样),以免被好事之徒抓住把柄,但他内心深处的那种忧国忧民的情怀,又难以完全遮掩,所以诗词中,依然或多或少传递出一股悲愤忧愁之情。

有一些古诗鉴赏类书籍,将这首诗解读为独辟蹊径,手法高明。其实,在常清君看来,只是诗人不得已而为之罢了。

常清君云:咏物其实非写景,忧国原本实抒怀。

常清君用心用情写好每一篇原创文章,期待着您的关注、点赞和评论

原创作品,如若转载等,请标明文章作者、出处等信息

,