铁血十八星旗,是武昌起义胜利的标志。武昌义旗一举,各省云起响应,一场全国规模的革命运动迅速兴起,最后导致清王朝的终结。十八星旗,又称铁血旗、九角旗、首义之旗。长宽比例为8:5,图案由红底、黑九轮角和18颗小黄圆星组成。红底、黑九轮寓意"铁血精神",表示决心用武力推翻清王朝的统治;黑九角代表《禹贡》中记载的冀、兖、青、徐、扬、荆、豫、梁、雍九州;分布与九轮角上下的18颗小黄圆星,代表当时内地18省人民,示意国家统一、民族和睦、前途光明;圆星呈金黄色,表示与满清对立之汉族炎黄子孙。

1911年10月9日,共进会设于汉口俄租界内的机关因装配炸弹发生意外爆炸,俄国巡捕"查获黄星国旗(即铁血旗)多件"。11日黎明,武昌起义成功,全城被革命军克服。因未完工而侥幸留存在裁缝店内的两面铁血旗被觅得。铁血旗第一次在光天化日之下迎风招展。当日,《中华民国军政府鄂军都督黎布告》贴满了全城。晚间,军政府谋略处作出几项重要决议,其中包括宣布中国为中华民国,以铁血旗为革命军旗等。10月28日的《申报》在刊登铁血旗图式时,直称之为"中华民国国旗",图下的说明为:"红底,由中心外射之线九,色蓝,线之两端各缀一小星,其数十八,或云以表示十八省焉。"

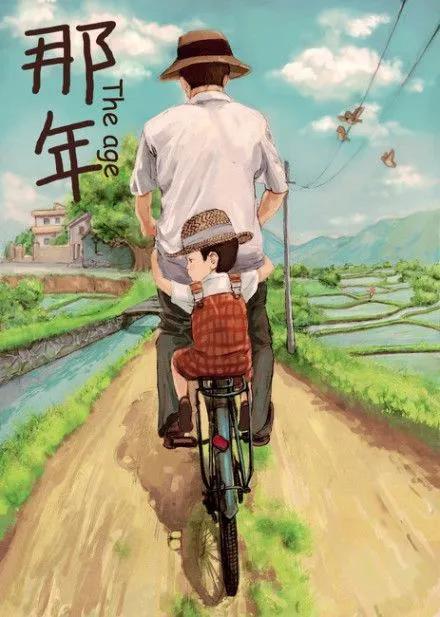

革命党升起铁血十八星旗

1912年(民国元年)5月,中华民国的临时参议院在北京提出"国旗统一案",仍然以五色旗为中国国旗,而青天白日满地红旗为海军旗。

但是否继续以十八星旗为陆军旗则受到多数东三省籍的议员反对,因为十八星旗并不包括东三省,也不能代表全中国。于是议员们提出意见修改十八星旗,先是有提议在旗中央加上一颗较大的黄星,以表示中国的统一。后又认为中央黄星大有侧重中央之意,忽视地方之意,中央黄星又改成与其他黄星一般大小,成为十九星旗。十九星旗的提案被议会表决通过,取代十八星旗成为陆军旗。

1912年6月11日,临时大总统袁世凯公布此次国旗议案结果,成为中华民国第一个具有法律意义的国旗方案。

十九星旗

直至1928年12月17日北伐成功,中华民国中央政府全面废除铁血旗。

,