自从土地私有制确立之后,土地兼并问题一直是中国古代的一个社会顽疾。到了:“富者田连阡陌,贫者无立锥之地”的时候,一个王朝的末日也就到来了。而鲜卑族入主中原后,曾创造性地推行土地国有化,实行均田制。该制度是对中国古人“耕者有其田”、“民有恒产”思想的一次实践。均田制推行后,一直沿用到了唐朝后期,为隋唐的繁荣做出了巨大的贡献。本文就谈谈均田制到底是怎么一回事。

一,均田制推行的社会背景春秋战国时期,井田制瓦解,土地私有制确立。在土地私有制下,官僚、贵族、商人会将大量的资金用来购买田产,导致土地兼并现象不断严重起来。董仲舒说商鞅“改帝王之制,除井田,民得以卖买,富者田连阡陌,贫者亡立锥之地。”

土地兼并导致大量的农民失去土地,要么成为了社会流民,要么依附于豪强地主,沦为佃客、部曲甚至奴婢。因而,土地兼并是不利于国家的稳定的,一般皇帝都会采取一些抑制兼并的措施,而一些思想家也提出了建议。西汉时期,董仲舒曾经提出了“限田”。而更加激进的王莽在西汉末期直接推行“王田”,企图恢复井田制,以土地国有化来化解土地危机。但是,这些限制兼并的措施都会遭到官僚贵族的抵制,最终宣告失败。

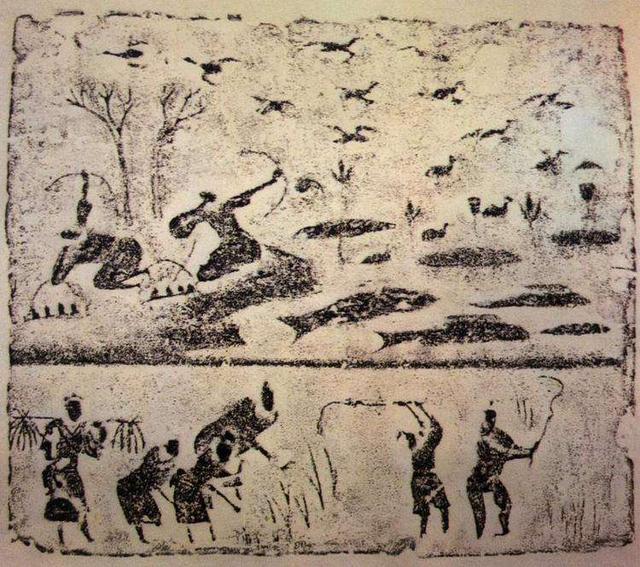

世家大族庄园生产

因此,从西汉以来,土地兼并就不断加速。西汉时期出现了“田连阡陌”的豪强地主,到东汉发展为了世家大族,甚至累世公卿,到了魏晋时期成为了和皇权共存的士族门阀。东汉到魏晋南北朝时期,中国的小农经济不占据主导,大土地的庄园制才是社会的主流。然而,庄园制的形成是以全国一半的平民沦为依附民为代价的。

东汉末年,由于人口大量减少,北方的人地矛盾得以缓解,使得国家可以推行“屯田制”以招纳流民。但是在屯田上耕种的农民却将自己一半甚至更多的收入上交,《晋书・傅玄传》记载“兵持官牛者,官得六分,士得四分;自持私牛者,与官中分”,农民的负担远超“三十税一”或者“十五税一”的汉代。因而屯田制在曹魏末年就衰落了。

庄园经济

264年,司马氏废除了屯田,推行了占田制和课田制。占田制就是承认百姓对土地的占有,并且规定了占田的最高数量。课田就是按照标准对土地征收土地税,如果自己的土地达不到占田的标准,也必须按照占田标准缴税收。占田制承认了百姓对土地的占有权,也在一定程度上抑制了官僚世族无止境地兼并土地和荫冒人口,而课田制规定纳税的最低标准,保证了国家税收。该制度对后来北魏推行均田制是有一定的影响的。

占田制

二,北魏均田制的推行西晋时期,拓跋鲜卑进入了漠南,逐渐从游牧转为了农耕。到了十六国时期,拓跋氏建立了代国,后来建立“北魏”。在拓跋氏立国之初,其部族处于半农半牧阶段,氏族公社制还未完全解体,因而土地制度带有氏族公有制的残余。拓跋珪在征服一个部落后,就会“离散诸部,分土定居”,也就是解散其部落组织,让给分给其土地,让其耕种,“给耕牛,计口授田”。这种模式,实际上就是均田制的源头。

当时的中原地区,已经经过了150年的战乱,大量的百姓死亡或者流民,所谓“自永嘉丧乱,百姓流亡,中原萧条,千里无烟”。在这样的局面下,中原居然出现了土广人稀的局面,大量良田成为荒田。而北魏在扩张的过程中,又实行了和其他游牧类似的——圈地。也就是占领大片的土地作为牧地。在这样的局面下,国家就掌握了大量的土地,这也就是国家推行土地国有化的前提。

从拓跋焘开始,就下令将部分肥沃的土地授予平民耕种,“遂除田禁,悉以授民”。452年,拓跋焘去世,拓跋濬、拓跋弘先后继位,延续拓跋焘的政策。在这一段时间,北方的阶级矛盾又开始剧烈起来,农民起义不断,北魏的统治陷入了危机。476年,冯太后毒死了拓跋弘,临朝称制,开始推行大规模的社会变革。485年,冯太后正式推行了均田制。

北魏均田制的内容

均田制颁布了,但是必须要有配套的机构去推行。于是,486年,冯太后废除宗主督护制,实行了三长制,也就是“五家立一邻长,五邻立一里长,五里立一党长”,其主要目的是为了统计国家的户口,以确立授田和税收的依据。三长制设立后,清查出了大量的隐匿户口,对士族的势力有很大的限制作用。

均田制推行后,就要推行新的赋税制度。北魏入主中原之初,推行的赋税制度简单粗暴,也就是按照财产来征收赋税,将户口分为九个等级(九品)、“天下户以九品混通”“计资定课”。均田制推行后,就推行租调制,规定受田农民承担定额租调,一夫一妇每年纳粟2石、调帛或布1匹。丁男还要负担一定的徭役。该税率比西晋时期下降了不少,减轻了百姓负担,是唐朝租庸调制的前身。

均田制的推行,使得农民获得一定数量的土地,缓解了社会矛盾;打击了士族的势力,增加了国家的编户齐民。到北魏孝明帝时期,北魏的编户人口已经达到了500多万户,国家的财政收入随之增加。均田制对北方的经济发展是很有利的。《洛阳伽蓝记》写到“当时百姓殷阜,年登俗乐”。

三,均田制的发展北魏虽然推行了均田制,但是其局限性还是十分明显的。第一,北魏授田基本都是荒田,并未涉及其他土地,也就承认了地主占有土地的合法性;第二,均田制虽然规定不许买卖,但是到后期也出现了买卖的现象,说明均田制无法从根本上抑制兼并;均田制规定奴婢、耕牛也可以授田,也就使得土地集中会进一步发展。尽管如此,均田制的社会作用依然十分巨大,在北魏灭亡之后,这项制度就被继承了下去。

北魏之后,北齐和北周也推行均田制。北齐的均田制基本继承了北魏,只是在个别方面的数量不一致。北齐的一个重要发展是对授田奴婢数量有了一定的限制。北周的均田制在历史上记载很少,大概和北齐是差不多的。

隋朝推行的均田制基本和北齐相同,而隋炀帝继位后规定妇女和奴婢不再受田,也不再缴纳赋税。隋朝的官吏受田有了一些变化:将官吏受田分为了职分田、公廨田和永业田。其中的职分田、公廨田依然属于国有,但是永业田属于私有。由于隋朝统一了全国,均田制也向全国推广了。

隋末唐朝,由于经历了大规模的战乱,人口大幅度的减少,使得国家掌握的土地大规模增加,于是唐朝可以更加广泛地推行均田制。唐朝的均田制延续隋朝的规定,并且规定丁牛不再受田,但是增加了了僧尼、道士、女冠和工商业者的受田。总体上来说受田的对象是在不断减少。唐朝允许了永业田的买卖活动,为土地兼并打开了方便之门。当然,永业田的所有权还是归属于国家,买卖永业田也有严格的规定和程序。

均田制的推行,使得土地兼并长期受到了压制,农民的经济生产有了一定的保证,从而出现了隋唐时期的繁荣局面。不过,均田制始终还是无法限制住兼并,到了唐朝天宝年间,土地兼并就开始剧烈起来,唐玄宗曾经多次下达了禁止兼并的诏令,但是收效是较小的。安史之乱后,唐朝的中央政府权威崩溃,再也无法限制土地兼并了。于是,唐朝后期的均田制也就走向了名存实亡。

结语孟子曾经设想了一个乌托邦式的理想社会:“五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣;鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣;百亩之田,勿夺其时,数口之家可以无饥矣……”均田制的推行,就是对这种乌托邦的实践。从北魏到唐朝,均田制走过了几百年的路程,对土地兼并起到了非常大的作用,为中华文明发展到顶峰也有巨大的作用。但是均田制始终太过于理想,无法从根本上抑制兼并,因此也最终被淘汰。均田制是古代小农经济的产物,它抑制了商品经济发展,同样也在商品经济的冲击下崩溃。近代以来,中国的土地问题依然是社会的最大的问题,而均田制遵循的“耕者有其田”的原则,依然被诸多思想家、政治家所重视。

推荐阅读从国有到私有,从集体耕作到个体耕种:井田制是如何瓦解的?

曹操统一北方的法宝——屯田制,让荒凉的中原逐渐恢复了生机

从秦国的土地制度改革看中国古代农业模式的变化

中国近代为什么会落后于世界潮流?农耕文明决定了中国的命运

西周史话·村社制度:在城市化快速进行的时代,缺乏的正是乡土感