前一篇文章介绍了流淌于庄东的那条小河,被老人俗称为“泥河子”的渑水,先人们围绕在河两岸定居,形成了今天大小不等的村落。考究村庄名的起源,不外乎以姓氏、地形、事迹命名,每一个村庄,都是一部厚重的人文历史。

渑水发源于临淄城西的古城墙下,向北流经的第一个村庄就是长胡村,长胡是“长胡同”的简称,听其名就能想象出当年应该是先人们建房居住时形成一条胡同样形状,所以叫“长胡同”。县志记载,元代立村。因村横跨渑水河两岸,村西曰大长胡同,朱、徐两姓居多。村东曰小长胡同,以孙、徐两姓居首。村东三百米处就是齐国故城大城与小城城墙接汇之处,文物部门为保护城垣遗址,1982年建成房状,圈以围墙,加以保护。小城城墙自此向西延伸进入村内,沿河岸拐角向南。可惜的是临近村子的这一段城墙被历代村民取土,已经夷为平地,只在城墙接汇处西边,还残存七八十米的一段。接汇处北面是大城城墙,长约700余米。两处上面杂树丛生,隐约现当年巍峨之景象。

长胡内有一条中街过去曾是广饶一带通向今市政府所在地张店方面的必经之路,推炭的、运陶瓷大瓮的、滚运石磨的往返穿过,常年大车小辆过路客商络绎不绝。村东北传说有齐燕古道穿境而过。

长胡村之北五百米就是督府村了。督府村是“督府巷”的简称,因“督府”与“豆腐”音近后被人讹化成“豆腐巷”。村内有李、朱、崔、宋等姓,其中李、朱为大户。县志载周代立村,明代以前原名“小庄”,曾有于、马、谢氏家族居住。

明永乐年间某年夏天,山东巡抚陈济去青州府查案,曾在此村就餐休息。见此村风景秀美,民风淳朴,安宁祥和,因而赐村名“太平庄”。又因村中某巷为前朝都督大人故居,古风犹存,洁净优雅,赐巷名“督府巷”。后此村一度更名“太平庄”,后又称“督府巷”。

村南低洼地带有战国、汉代烧制瓦当的制陶遗址,南北长510余米,东西长520余米。所出瓦当主要是半瓦当,纹饰繁缛,有树木双兽纹、树木双目纹等,特别是鸟纹,颇具地方特色。其中四鸟纹瓦当,特色鲜明,有很高的研究价值。村西北也有春秋战国时期的遗址。

村内清代曾有八景:康熙年间大殿、慈云阁(又称“准提阁”)、过街楼、关帝庙、莲花鱼池、蟹湾、齐燕古道、渑水垂钓等。有诗为证:“古刹巍巍穆清风,莲池粼粼鲤鱼红。关帝庙前叙轶事,慈云阁上观晨星。蟹湾碧水映明月,齐燕古道通北京。渑水垂钓情未尽,过街楼台传更声。”

村内还有在全区闻名的非物质文化遗产“督府四平腔”和“督府芯子”。督府四平腔是典型的民间戏种,清朝末期该村村民从路经此地的民间艺人赵振邦先生学来,第一代传人是李大田、朱心广等人,演出的主要剧目是《北平府》《三宝山》《劈山救母》《五福堂》《珍珠衫》《双增寿》《麒麟送子》等10多个剧目。

督府北出一箭之地,便是吾家所住之西石村了。因先人曾在渑水河上架石桥一座,河东之村曰“石桥子”,河西之村曰“牛角子”,今称作“东石村”和“西石村”。东石村最早在城墙根下,发展到现在,已经骑居在齐故城大城城墙之上。据刘氏族谱记载,刘氏先祖明洪武年间自河北枣强县迁居此地。东石现除了黄、魏两户之外全是刘姓。西石村除刘姓外,还有焦姓大户人家,此外就是高、李、胡姓了。

西石村碑记载,因地形酷似牛角,所以把村庄也唤作“牛角子”了。这个“角”当地人读作“jia”,在后传中因音近也称为“刘家子”、“油家子”。传说自古战争时大将犯地名,怕钻进牛角中出不来,所以村庄倒也少有兵匪之事,居民得享安稳之乐。两村之民喜欢唱京剧,早些年间,曾经搭台唱戏,热闹一时。

上文已经说过,渑水至此,在两村村后之间形成了大约近400亩(前文提到是千亩,是有误的,因头条投稿时间长了没法修改)的水域,形成鱼虾肥壮、稻荷飘香,方圆几十里之内都知“石桥子刮风摇稻子”的水乡盛景。本人曾于去年五月五日赋诗一首:

感恩先祖立此村,胡李刘焦高姓人。瓜瓞绵续六百载,血脉相承一家亲。往昔鱼肥稻荷香,今日麦绿瓜果纷。喜看花錦渑水畔,无边风光前程新。

东石之东,是永顺村。现在东石、永顺连成一片,外人根本就分不清楚。永顺因居大城之里,是齐国时期国相管仲在诸侯国内首创性开办官妓的所在地,因此俗称“花柳巷”。开办官妓让齐国繁荣富强,成就了灯红酒绿的东方国都。至宋代齐故城败落,逐渐形成村庄,仍沿用“花柳巷”之名,后呼近音“瓜里庄”。因村名不雅,清咸丰年间改名“永顺庄”,村内刘、朱、孙、周、宋、崔等姓氏杂居。

村南五百米,有一高大封土堆,乃齐国贤相晏婴之墓。晏婴一生参政50多年,曾辅佐齐灵公、齐庄公、齐景公三代国君,“三世显名于诸侯”,是晚于管仲的著名政治家。晏婴虽身为国相,但一生节俭,“居老屋,不衣帛”、“食不重肉,妾不衣帛”。曾有齐景公得知他生活节俭,命人送去粮黍酒肉,来回三次,晏婴始终不肯收下。据考古专家介绍,晏婴墓内发掘出的只是一些瓦片。明代嘉靖《青州府志》评价:“齐地汉以后尚俭倡廉”,与晏婴的移俗思想影响不无关系。据说永顺村的人过日子都是一把好手,在外人看来节俭的有点吝啬,应该是受世代沿俗影响吧。

东石村之北四百米,有村曰“邵家圈”。据考明代以前立村,曾名“蔡家桥”。明万历年间,邵氏自益都县台头村迁此立村,因村四面被渑水环绕,像一个大圆圈,故取名“邵家圈”。现村主要姓氏有邵、朱、陈、张、王、刘、吕、崔、卢等姓,其中邵、朱、陈姓居多。

在村庄以及四周均发现过周代齐国的陶窑遗址,总面积达7.5万平方米。曾出土大量板瓦、筒瓦、瓦当和日用陶器,还出土过瓦当模具。瓦当面纹主要是树木双兽纹、树木卷云纹,与河崖头、阚家寨、崔家庄一带的居住遗址出土的瓦当风格、纹饰一致。专家据此考证,邵家圈陶窑的产品主要供临淄大城东北部的房舍使用,时代偏早,可追溯至西周时期,多数窑址应属分散的个体手工业作坊。此遗址现为市级文物保护单位。

由于邵家圈制陶遗址持续时间长,大量取土,致使整个遗址形成了中部地势高、四面环水的地形。明代文人认为该处环境优雅,符合明堂辟雍的特点,应是战国时期稷下学宫所在地,并且留下了石碑,上刻“稷下”二字。石碑流传到民国时期,砌在了邵家圈村西的石桥上,后来有人将其运回家中,砌在屋墙基上,如今仍存。

邵家圈村西河边一块凸起的平地上,旧有供奉准提菩萨的准提阁。此阁高约15米,约宽8米,共3层。第一层摆有香案,供善男信女焚香祈吉。二层是过道,三层安放菩萨像。菩萨像高约2.5米,木制彩绘,面南背北,额头多一双眼睛,两侧生出18双造势各异的手,象征千手千眼,普度众生。两前侧各侍立童子一位。站在准提阁上眺望,渑水茫茫,村落参差,芦荡翻滚,鹭伏鹊起,为当年临淄的一大胜景。

邵家圈东北就是闻名全国的国家重点保护文物齐故城排水道口,上文已经介绍过。排水道口处亦是渑水分流之处,渑水至此分为两支。北流仍沿渑水原名,西流之水成为系水,系水的名字来源可能是因为就像一条绳子自东向西贯通了渑水、沧浪水、澅水、溡水的缘故。据考证,系水应该是齐国当时的齐渠,是一条人工河,把东起淄水,西至济水的河流贯通,把外地丰盛的物资通过水路源源不断的运送至当时的都城临淄。

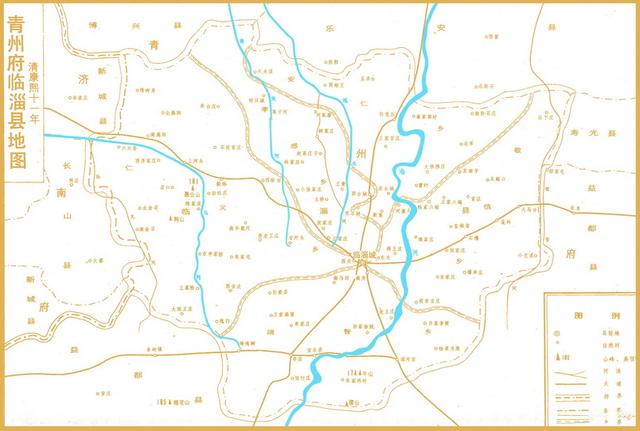

渑水北流,从今凤凰镇王青村东和齐都镇粉庄村西之间穿过,齐故城大城城墙至此也由南北向转为东西向,向东从粉庄村南延伸至淄河岸边。上文中提到渑水从王青村西向北流是有误的,现今王青村西边那一片地势低洼,当时也是一片湖面,有一部分水可能从这里北流。的确以前从王青村西往西北也有一条河沟,而且也不窄,但估计应该是渑水的一条分支或后来河流改道所形成。从康熙十一年地图上看,渑水标的非常清晰,从王青村东向北流,至三官庄(崔官村、杨官村、李官村,俗称“打不开的三官”)南或村北折向西北,应该是确凿的。

王青村,据清道光八年(1828年)修的《王氏家谱》记载:五世祖于明万历年间,由王青屯迁此定居,以祖籍称“王青”,睿公撰《修谱序》中云:吾族继世者皆二支与四支也,二支祖仲花,其子孙五世后立庄王青。相传,明正德年间,现在的王青为“渑水”和“王青”两个村庄,渑水庄的来历源于渑水河流经村侧,在清乾隆年间二村合并为王青。王青村以前盛产苇席,在临淄甚至广饶、青州、桓台一带,流传着一段顺口溜:“柴家疃的苇笠王青的席,于家的草鞋也不离。”

王青之东就是齐都镇的粉庄村了,粉庄对我来说是非常熟悉的,因为那是我姥姥家所处的村庄。据记载,为周代立村。因村址原为周代齐都临淄的脂粉作坊,供应着整个临淄城达官美人及官妓美女们的胭脂油粉。至宋代临淄城圮废,渐成村落,故以“脂粉”之“粉”作为村名沿用至今。主要姓氏为王、陈、高、杨、李。王氏主要有两大支,一支来自孙娄,一支清咸丰年间自益都三教堂迁入,我姥爷家族就属于益都三教堂的。

渑水悠悠,北流至海,围绕河两岸远方还有更多的村庄,也有更多的人文故事,本文也仅对自己熟悉的附近几个村庄做了一下介绍而已。限于自己的能力,了解范围有限,还有很多不足和错讹,也有待更多他人看后指正。

,