八十多年前,革命先辈们为了拯救民族危亡,慷慨赴死。上世纪三十年代末,在晋察冀抗日前线,他们击筑高歌,浴血奋战。与此同时,他们还在根据地建设新社会,打造新家园。当时的晋察冀边区政府,制定了一系列提升女性社会地位的政策,涌现出了不少正副女村长,女性的自我价值得到社会的承认。这也给边区带来了自由平等、婚姻自主的婚姻新风尚。

走上前线奋勇杀敌的抗日战士们,因为热血与责任感,赢得了边区女子的青睐,他们在烽火连天的岁月里,谱写出一曲曲动人的爱情恋歌,给战事之外的生活,抹上了氤氲的浪漫色彩。

晋察冀区域图

女子最爱热血男儿

1937年“七七事变”爆发之后,八路军一一五师一部进入河北阜平地区,建立了晋察冀抗日根据地。在晋察冀边区,“范氏三姐妹”齐嫁抗日郎的故事广为人知。三姐妹分别是范景新、范景明和范景阳,人们分别称她们为“大范、小范和三范”。

范家是当地远近闻名的抗日大家庭:范景新的父亲范(原姓樊)泽南,是村委会第一任主任,二叔范茂如是基层交通站站长,五叔范颖高也是地下党员。在这样的家庭氛围下,范家儿女们先后走上了革命道路。

当时,范景新从阜平简易师范学校毕业后,担任阜平县动委会一区妇女主任,范景明和二叔范茂如的女儿范景阳先后报名参加三分区冲锋剧社,并被录取,成为八路军的文艺战士。

范景新参加革命后,一心扑在工作上,哪个村的军服、军鞋不够数,她去催;谁家的女人拖后腿,不让男人参军,她就上门去动员;哪个村的扫盲工作落后,她就自己跑去当教员;谁家不遵守婚姻规定,还敢娶童养媳,她就上门去讲政策……她经常忙得连吃饭、梳头都顾不上。在工作中,范景新与老红军王平(开国上将)相识并结为伉俪。

1941年,26岁的王宗槐(开国中将)刚从晋察冀军区组织部长调到三分区,任政治部主任。报到后,时任分区政委的王平谈完工作后,把王宗槐拉到一边,说要把范景新的妹妹范景明介绍给王宗槐。王平向王宗槐说,“范景明是个党员,19岁,人聪明,长得也好,以前是分区冲锋剧社演员,现在是白求恩医科学校的学员。”

一开始,范景明对王宗槐的印象并不是特别深刻,王平就给范景明讲了王宗槐的一个故事。1941年秋季反“扫荡”之后,上级要晋察冀军区组织部上报一份营以上干部名册。战争时期,鬼子经常扫荡,部队担心机密干部资料落入鬼子手里,所以没有档案,也没有其他资料可查,王宗槐就拿出笔,完全凭着记忆,把军区营以上干部,按编制序列一一列出了名单,总计近2000名,最后上报的数字与实际统计的人数一个不差,军区领导表扬他是部队的“活辞典”。

这个故事深深地打动了范景明,王宗槐与范景明开始交往,而王宗槐也渐渐把自己活泼外向的一面展现出来,他跟范景明讲自己登台演戏的经历,说自己还在《小放牛》里男扮女装演过小姑娘……有时,王宗槐还会改变音调唱几段《兴国山歌》,把范景明逗得直笑。正当两人的感情越来越浓的时候,范景明所在的白求恩医校迁址了,王宗槐也要离开三分区,调到四分区任副政委。

此后,书信就成了他们在战火中沟通感情的工具。书信往来了一年多,两人感情越来越深,但因为白求恩医校有明文规定,学生在校期间不准结婚。1944年初,范景明毕业,眼看两人可以完婚了,王宗槐却奉命去了千里之外的革命圣地延安,为准备参加党的七大进行为期一年半的集中学习。范景明历经千辛万苦,穿过鬼子的封锁线,差一点儿牺牲,才最终到达延安。1944年6月26日,他们在宝塔山下、延水河畔的窑洞里结了婚。第二天一早,两人决定放弃3天的婚假,奔赴各自的学习和工作岗位……

“三范”范景阳,则在白求恩医科学校药剂班学司药,之后调到晋察冀第五军分区司令部门诊部下设的休养一连当实习司药。在那里,经人介绍,认识了五分区参谋长易耀彩(开国少将),不久他们就结了婚。

嫁给八路军抗日郎的当地女青年,除了阜平的“范氏三姐妹”,还有蔚县的“李氏三姐妹”——邓华将军(开国上将)的夫人李玉芝和她的两个姐姐李剑鸣、李佩卿也都嫁给了八路军干部。

因为八路军的到来,晋察冀边区的婚姻形态发生了前所未有的变化:他们废除包办婚姻,实行婚姻自主,一些沿袭已久的陋习得以改变,自由恋爱替代了父母之命、媒妁之言。

《小二黑结婚》倡导婚姻新风俗

这些变化,与当时的时代背景有极大的关系:在全民族抗日的大背景下,人们的家国观念很重,对坚持抗战的八路军战士特别崇拜。更重要的是,与八路军边区政府颁布的一系列法令有关。

晋察冀边区政府1938年1月成立以后,于1939年1月发出了《关于选举的指示信》,在随后进行的村干部选举中,各个县选出了多名正、副女村长。这些正、副女村长,既有在农村素有威望的中老年妇女,也有许多在抗日支前活动中涌现出来的青年女性。

大批女性走上基层领导岗位,在这些地区是亘古未有之事,极大地冲击了传统价值观,提高了女性的社会地位。1941年,晋察冀边区公布了《晋察冀边区婚姻条例》,1943年,又公布了新的《晋察冀边区婚姻条例》,确立了以个人自愿为婚姻成立的原则,即婚姻缔结自由。《晋察冀边区婚姻条例》第一章总则中规定,男女婚姻须双方自主、自愿,对强迫包办等恶习一律废止,还规定,“严格实行一夫一妻制,禁止重婚、纳妾、蓄婢及类似一夫多妻,或一妻多夫之各种婚姻”。

除了对结婚有若干要求和限制,《晋察冀边区婚姻条例》还对离婚作了明确规定,并对离婚后的妇女提供了法律保障。如上政策,对保障妇女的权益,提高妇女的家庭和社会地位,实现男女平等都是非常有利的。

1943年,赵树理以一件真事为原型而写成小说《小二黑结婚》,杨献珍把这本小说的书稿递交八路军副总司令彭德怀审阅,彭德怀读后非常喜欢,特意题词“像这种从群众调查研究中写出来的通俗故事还不多见”,并批示新华书店予以出版。

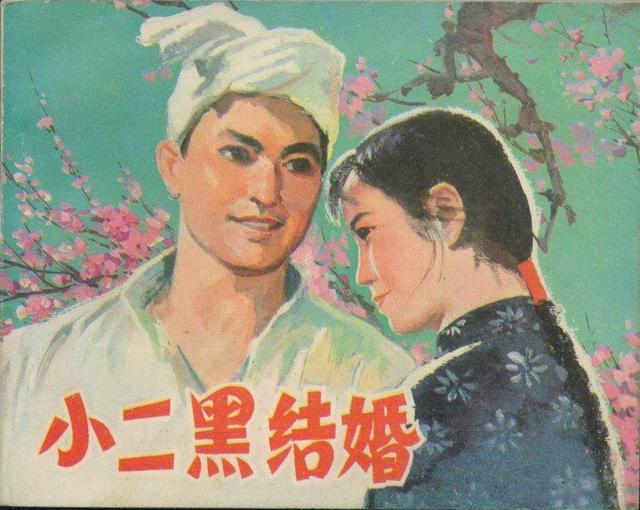

上世纪七十年代末出版的《小二黑结婚》连环画封面

在小说里,小二黑是个抗日青年,在一次反“扫荡”中打死过两个敌人,曾得到特等射手的奖励。而且他长得俊俏,每年正月扮故事,不论去到哪一村,妇女们的眼睛都跟着他转。女主角小芹则是一个美丽善良有着进步思想、反对包办婚姻的农村姑娘,当母亲三仙姑要将小芹嫁给—个旧军官做续弦时,小芹坚决反对,并明确表示:“我不管,谁收了人家的东西,谁跟人去”。

当然,以《小二黑结婚》所反映的情况来看,当时包办婚姻、娶童养媳的现象仍然存在。赵树理通过小说人物之口,把边区政府所倡导的价值观和婚姻观明白无误地向边区人民告知。当两家人因为小二黑和小芹的婚姻纠纷而闹到区长那里的时候,小说作了如是生动的描写:

区长道:“老汉!你不要糊涂了,强逼着你十九岁的孩子娶上个十二岁的小姑娘,恐怕要生一辈子的气!我不过是劝一劝你,其实只要人家两个人愿意,你愿意不愿意都不相干。回去吧!童养媳没处退算成你的闺女!”

1950年赵树理在北京

这本小说在农村广泛流传,甚至于“有学校的地方就有这本书”。《小二黑结婚》在移风易俗上所起到了不小的作用。《小二黑结婚》出版后,在香港也很受欢迎。当年由香港华夏书店出版的《小二黑结婚》一经出版便购者如云,香港《大众文艺丛刊》推出了由作家毕来改编的快板书《小二黑结婚》。香港南方学院南方剧社还在香港孔圣堂、红孩儿剧场公演了话剧《小二黑结婚》,一时间观众如云、座无虚席。正在香港的郭沫若夫妇、章乃器夫妇、邓初民夫妇都前往观看。香港民众正是从《小二黑结婚》等相关作品中了解了共产党建设新民主主义社会的政治主张,看到了边区人民思想观念和婚姻观念的变化,看到了争取自由的小二黑、小芹等边区新青年的全新生活。

新婚夜赴战场 击毙日军中将

八路军为妇女争取平等权力的做法获得了广大妇女对抗战的支持,在华北抗日各根据地,有大量的妇女自卫队,她们在配合部队打击敌人、维护地方治安等方面发挥了巨大作用。

据统计,晋察冀边区仅在1939年,妇女自卫队就发展到了30余万人。她们积极宣传共产党提出的抗日救国的道理,还有一部分女性参加了农民自卫队,和男人一起并肩抗战。这些女子走出了家庭,为社会作出了自己的贡献,看到了自己的价值,得到了社会的承认。

战争时期,虽然有着爱的甜蜜,但同时也有着爱的苦涩,只要上战场,八路军指战员们就做好了不能活着回来的准备。因此,他们都特别珍惜得之不易的爱情。

当年在晋察冀就流传着这样一个浪漫传奇故事,说的是陈正湘(开国中将)与夫人康捷。1939年11月1日下午,在分区卫生所工作的康捷,背着背包来到团长陈正湘所在的一团团部。当时,正赶上一团召开连以上干部会。散会之后,大家留下来一起吃饭,陈正湘从自己的津贴里拿出7块钱,额外多加了几个菜。大家这才知道,今天是团长和康捷医生的大喜之日。晚饭后,突然接到分区电话,命令陈正湘率部队连夜出发,赶赴雁宿崖、三岔口一带设伏消灭入侵边区的敌人。政委王道邦开玩笑地对陈正湘和康捷说,看来你们的洞房是入不成了,打了胜仗你们再入洞房吧。

陈正湘将军和夫人、儿子在一起。摄于1945年冬或1946年春。

陈正湘率部队投入到雁宿崖黄土岭战斗,康捷也投入到救治伤员的工作中。陈正湘在这次战斗中,亲自指挥炮兵击毙了日军中将阿部规秀,书写了八路军战史上的光辉一页,极大地鼓舞了中国军民的抗日士气。陈正湘和康捷在这次战争中都安然无恙,此后,两人几十年如一日,白首偕老,度过幸福一生。

,