李叔同的

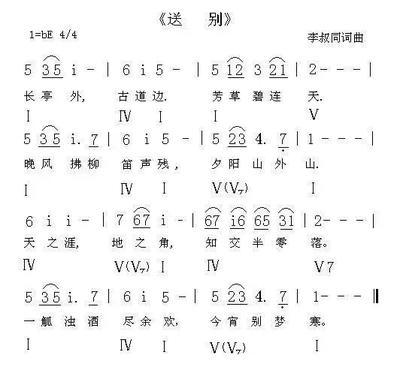

《送别》原文

长亭外,古道边,

芳草碧连天。

晚风拂柳笛声残,

夕阳山外山。

天之涯 ,地之角,

知交半零落。

一瓢浊酒尽余欢,

今宵别梦寒。

长亭外,古道边,

芳草碧连天,

问君此去几时来,

来时莫徘徊。

天之涯,海之角,

知交半零落。

人生难得是欢聚,

唯有别离多。

《送别》背后的故事

李叔同在写这首歌词时,还有一段动人的故事。弘一大师在俗时,有个“天涯五好友”叫许幻园,有一年冬天,大雪纷飞,当时旧上海一片凄凉。许幻园站在门口喊出李叔同和叶子小姐,说:“叔同兄,我家破产了,咱们后会有期。”说完挥泪而别,连好友家门都没有进。李叔同站在雪地里整整一小时,看着昔日好友远去的背景,连叶子的叫声,也没有听见。随后李叔同返身回到屋内,把门一关,让叶子小姐弹琴,他含泪写下:长亭外,古道旁,芳草碧连天......问君此去几时来,来时莫徘徊的佳作。

《送别》一词,写的是人间离别之情,诉的是人间美好之缘。从歌词的字里行间,也深刻的感受到世事无常的道理。特别是这些年,更能体会这样的心情。生死无常、花开花落,何况是离别呢?在这首清词的丽句中,蕴含着禅意,是一幅感人的画面,不朽的真情,感动着自己,也感动着陌生的人们。大师的作品,充满了人生哲理,给人深刻的启迪。

这首歌的第一、二节写送别的场景和心情。作者选取了“古道”“长亭”“芳草”“晚风”“暮色”“弱柳”“残笛”“夕阳”,八个典型的意象,着力刻画和渲染离别的场景。这些意象,都是古诗词中离别词中的典型意象。

柳永在《雨霖铃》一词中有“寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇”,古时候在城外,每隔十里就设立长亭,供行人休息或饯别亲友用的,是典型的送别场景。古人在诗词中广泛使用,读者一看到就会引起离愁别绪。

马致远在《天净沙.秋思》中有“古道、西风、瘦马》。“微风”(今宵酒醒何处?杨柳岸,晓风残月)“夕阳”,(夕阳西下,断肠人在天涯)古道和长亭,这些景物叠加在一块,配合音乐在读者心头不断咏叹,突显出送别的凄清和悲凉,也表达了依依不舍的心情。

第二节作者通过”天涯海角“”知交零落“”浊就离梦“来反映送者或被送者的离愁别绪,来显示歌曲的主题。再见之难,更加剧了离别之苦。月有阴晴圆缺,这是自然的规律,人有悲欢离合,这是人之常情。人生在世不过数十年?知交能有几人呢?再见更待何时?所以“黯然消魂者,唯别而已矣!”在中国古典诗歌的送别词中,离情别怨是永恒的主题。李叔同先生创作这首歌的时代,是社会动荡的时代,这首歌更能激起读者的共鸣。

第三、四节渴望再聚之情。夕阳下,群山相连,碧草茵茵,一望无际。长亭古道,晚风吹拂,杨柳依依,送别的笛声哀婉幽怨。知心的一对朋友分别在即,从此天各一方,双方都无限感伤。端起酒杯,想借酒尽最后的欢娱,酒醉梦别,彼此只能在记忆中留下晚风吹拂的难忘情景。此时兰舟催发,不分离已经是不可能了,最大的期盼是再相聚。再聚,是很难很难的,分别时难,相聚更难!于是有了第四节的感叹,“人生难得是欢聚,唯有离别多”。这句最感人,最催人泪下,歌曲就在殷切期盼而又无奈中收尾,极其低沉而悲伤,痴情与眷恋,都在歌吟中。

(李叔同)自画像布面油彩60.6cm×45.5cm 1911年作日本东京艺术大学美术馆藏

李叔同的油画

图片来自网络,侵权就删。

,