孟子的经典言论影响了人们对于战争的认知

孟子有一句名言:天时不如地利,地利不如人和。仿佛战争是一场民意测试和宣传战,舆论上占优势的一方就能取胜。根据《孟子》原文的大意,他的逻辑是:占据地利的守城方,可以凭借地理险阻,击败占据天时的进攻方;而占据地利的守城方,会因为缺乏内部人和而失败。所以人和是取胜最重要的条件。

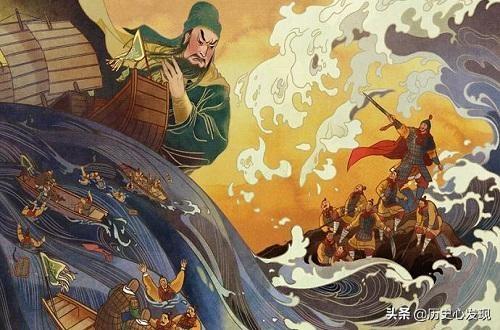

关羽的水淹七军就是天时击败地利的例子

但是在真实的情况下,天时击败地利、暴力击败人和的案例在历史上比比皆是;有人和的一方,也未见得能够击败对手。比如关羽对于禁的水淹七军,就是关羽利用天时(秋,大霖雨,汉水泛溢)击败地利(禁所督七军皆没。禁降羽,羽又斩将军庞德)的典型案例。

历史并不支持孟子的经典结论

在孟子所在先秦时代,类似于水淹七军的案例也有很多,足以反驳"天时不如地利、地利不如人和"的结论。孟子早讨论这个问题时,没有穷尽所有可能性来讨论这3个变量的关系,所以他的结论是缺乏客观性的。

1. 天时不利的军队可以击败占据地利的敌人我们可以举出两个案例:宋楚泓水之战和吴楚鸡父之战来支撑这个论点。

泓水之战的地理示意图

(1).泓水之战

著名的泓水之战爆发于公元前638年冬季,由于当年早些时候宋军大举攻击郑国,导致郑国向楚国求救,于是当年十月,楚军发兵直扑宋国本土;十月末,宋军返回境内,在泓水北岸邀击楚人。11月1日,两军隔河相遇。此战宋国是主场作战,楚国是客军。由于中国属于北半球国家,春秋时代的重要会战都发生在北回归线以北的中原大地。在这样的大背景下,冬暖夏凉、北冷南暖是基本的地理常识。

泓水之战就是地利击败天时

所以这一战中,楚人是没有天时(气候)优势的。因为长途跋涉的楚人,是翻越方城山进入北方作战,隆冬季节是不利于楚军杀敌野战。比如公元前595年,楚国军队攻宋,楚庄王指挥大军在宋国境内筑屋种粮,以持久战的模式猛攻宋都达9个月之久,直到冬天,由于战士们受到寒冷气候的困扰,于是楚庄王亲自给战士们分发御寒衣物;在公元前555年冬天,楚国人入侵中原的郑国,但是却因为后勤人员损失惨重,熟悉天文历法的董叔说:'天道多在西北,南师不时,必无功。"由于楚人自己违背自然气候规律,在冬季北上用兵,所以因为气候遭受额外损失。

也就是说,来自于亚热带季风气候区的楚国人在冬季北上作战,是要忍受寒冷气候的;不仅天时不利,而且宋军优先占据了泓水以北的高地地形,居高临下。在这样的情况下,楚军在天时和地利上均无优势。

军礼让宋襄公死伤惨重

但是占有教科书式开局优势的宋襄公,为了取得"荣誉的胜利",拒绝"击之半渡",而是要等待楚军完全渡河列阵之后再杀敌,结果放任楚人做好战斗准备的宋军惨遭失败。

楚国武士

可见,天时、地利并不是一成不变的要素,在战场上它们都是瞬息万变的,宋襄公放任楚人过河,自己对楚军的地利优势也随之荡然无存。

(2).鸡父之战

鸡父之战

另一个天时击败了占有地利之敌的案例,是吴国和楚国联军间的鸡父之战。为了北上中原,进入诸夏世界,楚国长期和吴国争夺江淮地区,于是周敬王元年,吴王僚帅军进攻楚国的州来,两军开始了新一轮的争霸战。楚国为了防御吴国入侵,于当年7月在鸡父(河南省固始县东南)集结了陈蔡等7国联军。

鸡父之战

从地理上看,鸡父位于大别山山麓的西北坡,位于淮水上游,楚军在这里背靠山地扎营布阵,而且附近有楚国的群舒部落和陈蔡等附属小国,可谓是占据地利,对吴国进可攻,退可守。吴国人要进攻此地必须逆流而上,仰攻楚人。

虽然有如此地利,但是吴人和楚人开战的时间,可谓是非常巧妙:当天是晦日,农历的最后一日,天色黯淡无光,这在传统兵家和楚国人、中原诸国的眼中,是兵家用兵的大忌之日,“晦日用兵,兵法所忌”。但是吴国君臣依旧选择在这一天用兵,达到了出其不意的效果。

先秦时代各地文化差异很大

在晦日挑衅敌人已经起到了突袭的效果,楚人对此缺乏心里准备;而在具体的部署上,公子光让3000刑徒打头阵。这些人完全没有军事训练,而且又是受刑之人,这正是公子光的计谋,以没有训练的刑徒组成的弱旅,吸引楚国的盟友陈国军队先出击,结果这些刑徒将楚国的盟友部队引到了包围圈,被吴军精锐击败。吴军当场斩首了俘获的胡国君主、沈国君主和陈国大夫,导致了这些国家的败军向后退缩,扰乱了尚未参战的楚国军阵。在一片昏暗的日光中,楚联军最终被吴人击败。

综合评述以上的条件,可以发现吴国人在天时、地利上都无优势,而且在人和上,他们相对于楚国是入侵者,但是他们依旧取得了胜利。这是因为吴国作为新兴之国,对于周礼和繁琐的中原文化不太在意,因为没有观念上的困扰,所以他们不忌讳在晦日出兵,可以出其不意,反而是楚人非常忌讳所谓的晦日。可见风俗习惯都是相对存在的。特别是在先秦时代列国文化差异较大的情况下,用自己的文化观念去套别国的风俗其实很不科学。所以天时的困扰对于吴人其实不存在,但是对楚人是存在的。因此这一战的过程和结果足以证明,在地利上占据优势的楚国,照样会因为策略上的短板,被强大的对手击败。

与上半句存在反例类似,下半句也可以在先秦的楚国历史中寻到反例。

古代城池

单纯从技术手段来考虑,孟子所谓的"城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也",在历史上的确有真实的案例,比如《吕氏春秋》对楚庄王讨伐陈国的记载:

大夫宁国从现象看本质,认为陈国作为小国,城高池深、粮草积累多,其实证明了这个国家国民负担沉重,内部矛盾必然激烈,人心不和,所以其实可以讨伐之。结果楚庄王迅速击败了内政混乱、贵族淫逸的陈国政权,并占领了陈国国都。这个案例,表面上是应验了孟子的说辞。

但是,这一则史料出自战国末期吕不韦的《吕氏春秋》,与公元前6世纪相隔了400年,所以他的记载可信度是存疑的;反倒是记录春秋历史可信度更高的左传,提供了"地利不如人和"的反例:

楚庄王攻陷了郑国都城

公元前597年,在平定陈国内乱之后,为了争夺对中原的主导权,楚庄王集中全国精兵北伐郑国都城,讨伐背叛自己的郑国,经过17日的强攻,郑国都城的外墙出现了裂痕,城中军民民不聊生,结果根据占卜的结果,郑国上下准备死战,将兵车横在街道中,慷慨悲歌地准备赴死。结果楚人为了防止敌军狗急跳墙,暂时解围而去,平复了郑人的情绪,并在3个月后彻底攻克了军心涣散的郑国都城。可见即使郑国拼死抵抗,人心再和,但是只要敌人足够强大,其实破城并非不可能。

有人也许会觉得,郑国直到战国初期才灭亡,所以这是不是能证明郑国的长期存在,是孟子说的“人和”在起作用。其实郑国到了战国初期才被攻破,一部分原因是郑国君主一直是天子的高级卿士,而且郑国本身实力不俗,最重要的是郑国国土位于周朝王都附近,位于天下之中。晋楚任何一个大国想攻占这里,就意味着和别的大国直接接壤,进而与对手发生直接冲突。所以基于保持战略平衡的考虑,晋楚都以压服郑国作为称霸天下的主要目标,而不是直接征服。

而到了战国初期,随着三家分晋,北方列国的领土变得相对破碎;领土最贫瘠、战略条件最险恶的韩国为了扩张疆土,于是灭了郑国。

郑国位于天下之中,所以处于各国的战略平衡点

而到了战国时代,灭国战争变得惨烈而频繁。除了勾践灭吴,魏国第一次灭中山时,中山国君当众烹杀了魏国主将乐羊之子,但是乐羊依旧奋力攻城;到了第二次赵国灭中山的时候,中山国依旧表现出了极强的凝聚力和反抗精神,其中有一个叫毋丘俭的勇士,"衣铁甲操铁杖以战, 而所击无不碎, 所冲无不陷,以车投车, 以人投人",虽然中山国有精良的冶炼技术和善战的武士,但是在强敌面前,国都险要、依山设防的中山国依旧没有逃过一劫。所以可见,人和也会败于暴力的强大军队。

中山国青铜器

3.人和的军队未必能击败有地利的敌军

讨伐晋国的孟明视

即使是在野战中,占有地利的一方依托险阻,也是有可能击败人心团结、士气高昂的一方的。在之前的秦晋战争中,秦穆公为了报崤山战败之仇,让孟明视等三将领兵伐晋,但是怀着必死之心、为荣誉而战的狼曋带着部下作为敢死队打头阵,直接扰乱了秦军的部署,为战友开路,最后作为哀兵的秦军再次被晋人败于彭衙;在彭衙之战失败后,3-4年后,秦军兵峰正锐,在攻破了两个晋国的边境城池之后,晋人坚壁清野,秦军无可奈何,难以再度破城,于是只有返回崤山,为3年前死去的战友收尸,然后回国。

即使是哀兵,也不是必胜的,而骄傲的军队照样可以连胜。战争比拼的是硬实力,而不是单纯的士气和人心的宣传策略。

4.孟子名言的逻辑漏洞结合孟子之前和孟子所处时代的战例来看,他的话只说对了一半:这是因为有的战例可以应验他的结论,但是有的战例却和他的结论恰恰相反。

军礼是春秋战争的最高原则

从战争发展史的角度看,孟子的理论似乎有一定合理性:春秋时代的战争往往是在列国的封疆上、国界处开战。由于工程技术和后勤补给能力的限制,春秋时代的攻城战往往十分罕见,或者时间较短。而且从外交关系上看,几个主要诸侯国之间主要是臣服、背叛盟约的关系,很少会出现完全灭国的情况,比如楚庄王灭了陈、郑之后允许他们复国。因此在这样的情况下,城池守不住往往是因为内部不团结。但是前文已经举出了楚国灭郑的例子,还有战国时代惨烈的灭国战争,说明任何情况都不是绝对的,任何绝对化的结论都是存在反例的。

从逻辑学的角度看,孟子是为了论证自己的"仁政"、"得道多助"的观点,有选择性地找论据。但是这样做存在巨大的逻辑漏洞:在讨论三个变量时没有穷尽所有的可能性,而是只选择了一种可能性来支持他的政治主张。所以三个排比式论证看起来气势汹汹、滔滔不绝,但其实从天时到地利、从地利到人和的重要性链条,每一环都是可以用反例加以反驳的。如果用文中提供的反例来支撑,那么我们照样可以得出"人和不如地利,地利不如天时"的地理环境决定论,这显然是不科学的。

民心是难以量化的概念

从定量分析和定性分析的角度看,天时和地利属于可以客观描述、乃至量化的概念,比如河流的长度、城池的宽度都是如此,而人和,即舆论导向其实是一个非常主观、而且不可能客观、全面描述的概念。在数据工具和数据手段非常发达的今天,都只能用抽样调查的方法推测民意,更何况是遥远的古代呢?所以"人和"相比起"天时"与"地利",是一个主观概念,与后两者不在一个维度上,是不能和后两者并列讨论的。而孟子将一个主观概念,凌驾于两个客观概念之上,足见其结论之主观专断、缺乏逻辑性。

孟子的理论是为了自己的政治理想,将战争进行了庸俗化理解

所以,在古代战争中,相比于乌合之众难以捉摸的民意,气候和地理条件,才是几千年间相对稳定的变量。孟子的说法,其实是将技术性极强的战争,庸俗化为宣传技巧和舆论游戏。所以后世的封建帝王们,在建立之后,都在用各种舆论手段,比如万民书、祥瑞现象等办法,反向论证自己是得道者、得人心者,但是实际支撑他们"得道"的,是赤裸裸的武力,而不一定是"人和",这和孟子的“民贵君轻”,无疑是背道而驰的。这也算是从反面证明了孟子结论的逻辑漏洞吧。

,