从哲学角度,很多学者指出,庄周梦蝶,是庄子提出一个深刻的哲学问题——人如何认识真实?人能不能认识真实?但庄子的本意是为了从哲学角度讨论何为真何为幻吗?不是,本意恰恰是希望我们别执着于真幻,真也好,幻也好,都不重要,不是说真的就重要,幻的就不重要,是真和幻都不重要,把幻当真是执着,把真当真也是执着,正所谓“云中纵有金毛现,正眼观时非吉祥”。那什么重要?存在,当下的存在最重要,庄子所有的指向,就是希望人能逍遥地存在。

哲学家觉得重要的,在庄子来说根本微不足道,哲学家认为探寻真实是在探寻哲学的终极边界,而庄子是要彻悟人生精神的边界,让精神无界,把哲学放在精神世界里,不过是把一粒沙放进海里而已。哲不哲学,不重要,庄子并不是在讨论一个哲学问题,只不过是借庄周梦蝶告诉我们,别执着,你执着的,你哪知道是不是梦?你现在觉得醒着不是梦,哪知道是不是一个更大的梦?所以,放下吧,逍遥才是我们的方向,而不是无休止地在语义上逻辑上纠缠下去,这样纠缠的最终结果只会把人带到哲学意义的不可知论里——真不可知,幻不可知。

解读庄子的言论,没有谁敢说自己就是一定对,而从哲学角度解读庄子,把庄子的言论说成是诗化的哲学(这算是目前研究中国古代哲学的共识了),也不能说错,但也只是解读庄子的其中一种方式。而我解读庄子的方式跟他们有点不同,他们立足于言,我立足于人,他们立足于头脑,我立足于心。当然,了解庄子,我也是看他的言(书),也只能通过看他的书,但仅仅像解读其他古代文化作品一样,只是停留在字面考证,是远远不够的。就譬如禅宗里一句百尺竿头更进一步一样,谁都知道字面是什么意思,好学生每学期在学生评语本上都能看到这句话,但禅宗说这个的本意,就不是只是看字面能理解的。都爬到竿子的尽头了,怎么更进一步?只有悟,悟到什么程度,就理解到什么程度,而不是查新华字典,查说文解字能告诉你答案的,哪怕找禅书翻到解释答案,也只是知,而不是懂。

而在庄子开篇里,也已经多次明说因为境界不同而造成无法沟通的问题了,所谓小知不及大知,小年不及大年,千万别理解为是多少的区别,别理解为少知识不如多知识,不是量变的区别,是质变(境界)的区别。这个理解不是我瞎编的,庄子为了防止误解,后面直接说“瞽者无以与乎文章之观,聋者无与乎钟鼓之声。岂唯形骸有聋盲哉”,尤其最后这句,说不是只是身体才有聋和盲,就非常清晰地指向了精神世界里的聋和盲(日本学者福永光司对这几句的解释非常到位,而且通俗易懂,有兴趣的朋友可以去找找看他的解读),更著名的当然还有那句“夏虫不可语冰”。境界不同,所以小麻雀理解不了大鹏,怎么可以理解大鹏?唯一的方法,就是让自己成为鹏(如果有人问,小麻雀就是小麻雀,怎么可能变大鹏呢?那又回到百尺竿头如何更进一步的问题里了)。

所以,要了解庄子,自己也必须要悟,要修行,这就是我尝试解读庄子的方式。如果能慢慢与他在精神层面有共振了,那就更懂得他说的意思了。也正因此,首先,我如果说的观点跟其他人不同,并不是为了标新立异,第二,我也不会像别人写论文一样,层层引用,步步论证,那不是我喜欢做的,他们那样做是一种需要,不仅仅要思考说什么,更要尽力证明自己说得对。而我就是喜欢松松垮垮没心没肺地胡扯,有人愿意看一眼,是机缘,没人看,也是机缘。我能保证的是我说的是自己真实的体会,是我的“真言”,但客观上是对是错,真不真,不知道,也不重要,毕竟,我算什么嘛,不过尘世里偶尔吱喳一下的小麻雀而已。

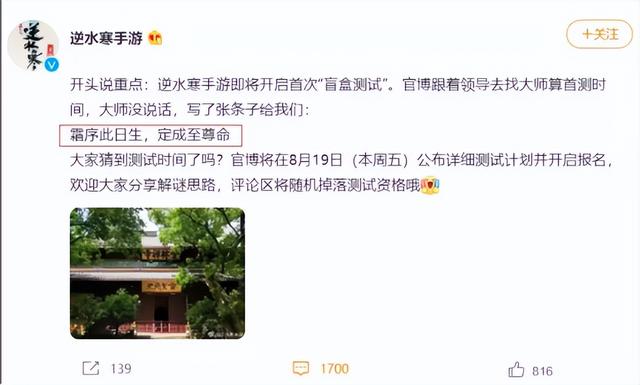

,