世人常说:见其字,如见其人;见其文,懂其人。此一说最早源于自汉朝,至今已流传两千多年,难道真能通过字、文章看透一个人的心吗?那当今社会企业招聘人才时为何还要设计层层面试的关卡,而不是通过让应聘者书写文章呢?

见字如见人

见字如见人,给人第一印象是,见其字就如见其人的相貌一般,字写得越好看,人就长得越漂亮或者越帅。还记得曾经满天飞的艺术签名广告,见字如见人的话耳熟能详。面对于利益作为背后支撑的话语,难免让人有几分夸张。在现实生活中,并不见得一个人写的字漂亮美丑,作的文章质量好坏,与人的相貌并不成正比的。那是否说明此一说是糊口瞎编的呢?

实是并非如此,见字如见人实则是说,可以从其字中看出人内心的毅力、内心修养、心境等内在的表现。一个人的在写字时内心、耐心如何一看便可知晓。但看字并非是否漂亮,而是内在讲究。只可意会不可言传。

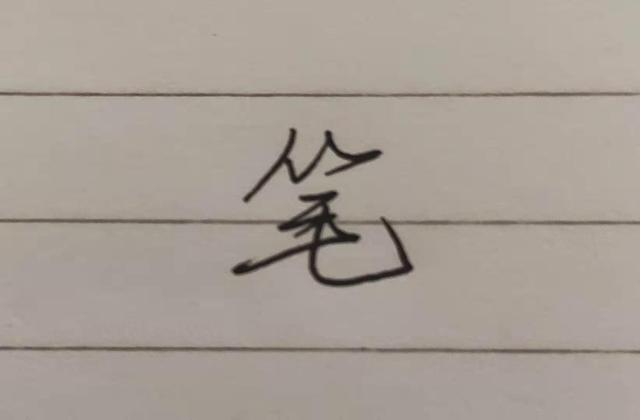

例如:

笔画连贯、一气呵成,写得顺畅,并无苛刻求美之意,是随心所欲的洒脱,可见其人内心知足而有得。

万事有例外,见字如见人需要与所在情景结合。

对于文,以文写心比字更是有过之而无不及。在古代历代科举考试中,文排第一,可见文的对人才筛选的重要性。文章是写作内心志向、向往的写作。就以一些例子说明吧!

例1

明朝朱元璋曾出了个对子上联让儿孙们对下联:风吹马尾千条线

皇太孙朱允炆想了许久才答道:雨打羊毛一片毡。

四子燕王朱棣答道:光照龙鳞万点金。

当时朱元璋便大为震惊,他对朱允炆充满期待,但对生长于军营、战功显赫的燕王朱棣从来都没有喜欢过,反而是有几分忌惮。

雨打羊毛一片毡,句式工作整齐,音调和谐,但并无气势。朱允炆一心苛求句式工整音调和谐,“一片毡”似乎想要天下王权归之一人,而这人正是自己。尽管其心再大,可惜始终只是羊毛打成的一片毡。可见朱允炆一生过于苛求,但能力贫庸,终究无所成。

光照龙鳞万点金

光照龙鳞万点金,可谓世上千古绝对,太阳的光芒、龙、万点金,无一不是天下之首。正是句中有画画生真。彷如一条游翔天空金龙,在太阳的光芒照耀下反映出无数金光之境出现眼前。可见朱棣一心向往一条闪闪发光的金龙,天子之象。朱棣志向远大,同时亦是深谋远略之人。有志向,有才能,这也难怪朱元璋如此忌惮。

例2

同是明朝,广东才子伦文叙和湖广名士柳先开进京赶考并列榜首。时恰逢中秋之夜,考官请皇帝面试,便让他俩以《明月》为题作诗。

柳先开

读尽天下九州赋,吟通海内五湖诗。月中丹桂连根拔,不许旁人折半枝。

伦文叙

潜心奋志上天台,瞥见嫦娥把桂栽。偶见广寒宫未闭,故将明月抱回来。

柳先开表示这次殿试自己一定要独占鳌头夺取状元。

伦文叙气魄更大,意境优美,想象丰富,皇帝连连称好,并点他做了状元。

从诗中也可看出柳先开在夸自己读多少书似乎有点力所不及或是有点小瞧他人之意,正如有人在你面前说:“读尽天下九州赋,吟通海内五湖诗”,感觉他目中无人,而“月中丹桂连根拔,不许旁人折半枝”有点我的东西不允许别人碰,未免有点小气。可见出柳先开性格有一点小霸气,正如富家少爷一般,虽无不善之心,但有高人一等之势。

柳先开

伦文叙“潜心奋志上天台”,在当时虽是不可能,那也是他的志向,尽管不可能也要全力去争取,“故将明月抱回来”看似小儿科一般,却的潜心奋志所拥有的成就,努力必有的结果,正是一分耕耘一分收获,付出的越多收获也越多。同样他也懂得想要为国为民,首先必须练好自己。

总结:见字如见人,读文如读人,非无所依据,但同时亦有限制,如写字写为,首先写字不能太难看,写为需一定写作能力。还要看是为何而写,在何种情况写,例如为做官考状元而写,为求娶富家千金而写,两者若主题不同亦是不能相互比对的。当然,看者功底必须深厚。

,